私たちの生活を豊かにする未来の宅配便

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語, ロボット

- 使用ツール:

- 実施主体:

糸島市立一貴山小学校、ヤマトホールディングス株式会社

- 実施都道府県:

福岡県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

糸島市

- 学校名:

糸島市立一貴山小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

パソコン(児童3~4名でパソコン1台を利用)

- 実施事例の詳細:

私たちの生活を豊かにする未来の宅配便(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

【知識及び技能】

宅配便の仕組みや工夫、今後の取組について理解することができる

【思考力、判断力、表現力等】

宅配便をめぐる課題解決に向けて、より豊かな生活になるための宅配のあり方を考え、mBotを動作させることができる。

【学びに向かう力・人間性等】

これからの生活を豊かにするために、自分にできることを考える楽しさや大切さに気付くことができる。

単元や題材などの学習内容

本単元は、宅配便の技術が社会のニーズに合わせて進歩してきたことを理解するとともに、自分たちの願いをもとに未来の宅配便のあり方を考えることをねらいとしている。私たちの生活を支えている技術について学習することは、これから子どもたちに必要とされる「プログラミング的思考」を育てる上でも意義深い。

本単元の指導にあたっては、これまでにつくられてきた技術の素晴らしさや、未来を考える楽しさを感じながら学習を進めることができるようにしたい。

そのために、動画やデータ等の提示によって、事前調査活動への意欲を高めたり、人々の願いに気付いたりできるようにする。そしてゲストティーチャーの話を聞くことで、社会のニーズに合わせて、様々な取り組みが進められてきたことの素晴らしさを感じることができるようにしたい。さらに、住民によろこばれる宅配を模擬体験できるように、仮想の町を作り、宅配車(mBot)を走らせる。その際に、試行錯誤しながら児童が考える動作に近付くことができるように、プログラムの内容や方法を支援できる教師が指導に当たるようにする。学習のまとめをゲストティーチャーへの手紙にすることで、みんなで未来の宅配便のあり方を考えたことに、達成感を味わうことができるようにしたい。

児童観

本学級の子どもたちは、課題解決に向けて、ゲストティーチャーの話を聞いたり、インターネットや図書の本で調べたりする学習に積極的に取り組んできている。しかし、調査活動の結果や社会構造を根拠に、よりよいあり方を考えるという学習は十分ではない。プログラミングについては、mBotを使って、教師が提示した条件(直進、停止、右折左折、音を鳴らす等)に合うように作動させる体験をしていて、興味関心が高い児童が多い。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

宅配便について探求していく中で、住民に喜ばれる宅配を考えていく活動をするが、考えるだけではなく、実際に実行してみることで学びが深まると考えてプログラミング体験を取り入れた。

児童はゲストティーチャーの話から、宅配便に携わる方がお客様のニーズに応えるために、試行錯誤をしながらサービスを工夫してきたことや、最新の技術を取り入れながら宅配していることを学んだ。お客様の要望に応えるために、ロボットの機能を活用し、プログラミングを通して試行錯誤するという体験は、ゲストティーチャーの話と通じるところがあり、より学習を深めることができると考えた。

学習指導計画

総時数12時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 |

|---|---|---|

| 1 | 1~4 | 【つかむ】生活を豊かにしてきた技術や未来をつくっていく重要性から学習課題を設定する。1. 保護者への事前アンケートをもとに、生活を便利にしている技術を知る。 2. 社会問題を解決するための宅配便の取り組みの必要性から学習課題を設定する。 私たちの生活を豊かにする未来の宅配便について考えよう。 課題解決に向けて学習計画を立てる。 |

| 2 | 5〜10 | 【深める】学習計画に沿って追求する。1. 宅配便の仕組みや技術の進化についてゲストティーチャー(ヤマト運輸)に話を聞き、「未来の宅配便」を考える。(本時A)2. 仮想の町を作り、住民に信頼される宅配便のあり方を考える。 3. 住民の要望に合った動きをmBotにプログラムして作動させる(本時B) |

| 3 | 11〜12 | 【活かす】生活を豊かにする未来の宅配便について、ゲストティーチャーの話やプログラミングの活動を元に、自分の考えをまとめ、ゲストティーチャーへの手紙に表現する。 |

実践報告

本時が位置する学習過程

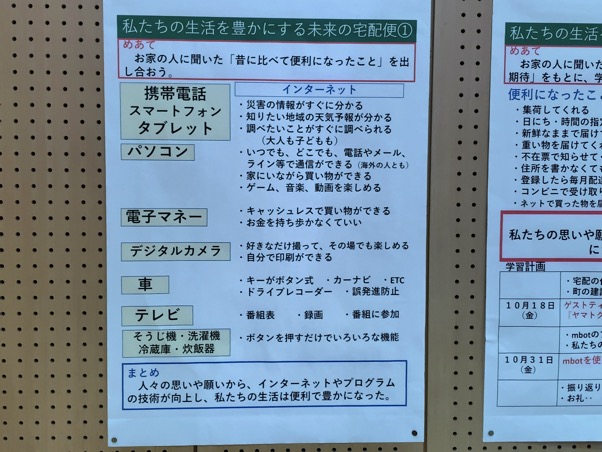

1次. つかむ:生活を豊かにしてきた技術や未来をつくっていく重要性から学習課題を設定する。

昔と比べて便利になったこと(お家の方へヒアリング)

お家の方に聞いたことや調べたことから、宅配便の未来について考える

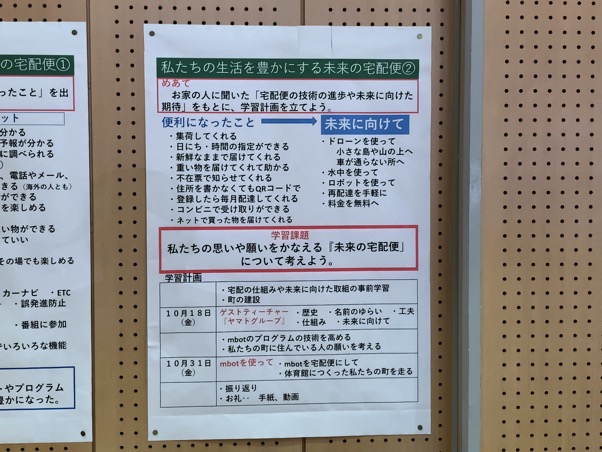

2次. 【深める】学習計画に沿って追求する。

1. 宅配便の仕組みや技術の進化についてゲストティーチャー(ヤマト運輸)に話を聞き、「未来の宅配便」を考える。(本時A)

2. 仮想の町を作り、住民に信頼される宅配便のあり方を考える。

3. 住民の要望に合った動きをmBotにプログラムして作動させる(本時B)

本時の展開

本時の展開A(5,6/12時間)

宅配便の仕組みや技術の進化についてゲストティーチャー(ヤマト運輸)に話を聞き、「未来の宅配便」を考える。

本時のねらい

ゲストティーチャー(ヤマト運輸)の話から、宅急便が社会のニーズに合わせて技術が進歩してきたことを理解し、これからの社会の課題を解決するための新たな技術やサービスを考えることができる

(ゲストティーチャーはヤマト運輸の方のため、本時ではヤマトホールディングスの商標である「宅急便」をつかっている)

展開

1.【つかむ】前時までの学習内容を想起し、本時のめあてをつかむ。

・技術が進歩し私たちの生活を支えてきたことを想起すること

・学習計画を元に、めあてを設定すること

児童の反応

・ 技術が進歩し、私たちの生活を便利にしている。

・ これからも未来を作っていく技術が必要だ。

・ 未来をつくっていくのは私たちだ。

めあて ゲストティーチャーの話から、宅急便のひみつを知り、「未来の宅急便」を考えよう。 |

2. 【さぐる・深める】宅急便サービスの変遷や宅急便をめぐる課題についてゲストティーチャーの話を聞く。

・ 宅急便の技術の進歩や新たな事業について理解すること

・ 宅急便をめぐる課題について理解すること

1. ヤマトグループの紹介

2. 宅急便サービスの変遷

a. ライフスタイルや社会のニーズの変化に合わせて新たなサービスが始まっている。

b. お客さんが安心できるような工夫がたくさんある。

c. コンピューターを使うことで正確に荷物が届けられている。

3. 宅急便の秘密

a. クロネコマークには会社の願いが込められている。

b. 包み方や箱、シールにはたくさんの工夫がある。

4. 宅急便をめぐる問題

a. 便利さだけでなく、さまざまな課題がある。

b. 環境問題や人手不足の問題がある。

ゲストティーチャーの講演の様子

梱包のデモンストレーションの様子

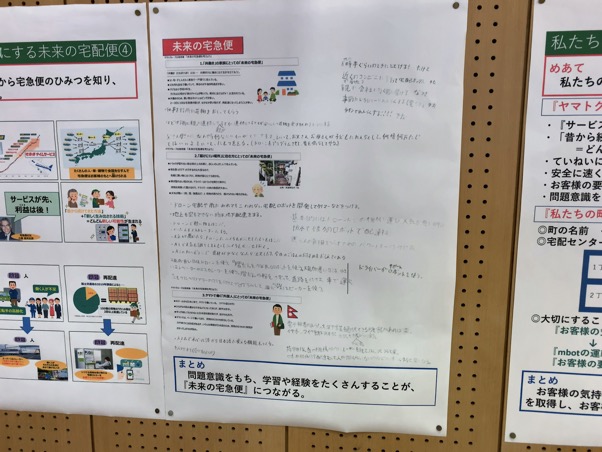

3. 未来の宅急便について考える。

ゲストティーチャーの話をもとに、グループで「未来の宅急便」について考える。

・ 自分や家族のために、また、社会の課題を改善するために、どんなサービスがあったらよいかグループで意見を交流する。

・ ヤマトグループの新たな取組についても聞く。

・「ロボネコヤマト」や「空飛ぶトラック(大型ドローン)」の実証実験が行われている。

児童の反応

・ 共働きの家族には24時間受け取れるコンビニや宅配ボックスを紹介したり、帰宅したらLINEで知らせドローンが届けてくれる仕組みをつくったらいい。

・ 届けにくい場所に住む人は、高齢の方が多いので、ドローンではなく人が配達したほうがいいのではないか。

・ その場合ドライバーの方の負担が大きいので、給料を上げるとか休日を多くするなどの、働きやすい環境も合わせて導入するといい。

・ ヤマト運輸では外国人も多く働いていると聞いたので、日本語の情報を外国語に自動で変換するような仕組みを作るといい。もしくは、文字ではなく記号で分かるようにするなどの工夫ができないだろうか。

グループ毎に発表する。

・ お客さんや働く人の生活が豊かになることを基本に考えている。

4. ゲストティーチャーの願いを聞き、振り返りをする。

・未来に向けたゲストティーチャーの願いを聞き、振り返りを表現する。

・ これからの活動へ意欲を高める。

児童の反応

・ 身の回りの困りごとや社会の問題など「問題意識」を持つことが大切。

・ 学習や経験を積むことがより良い未来につながる。

| 問題意識を持ち、学習や経験をたくさんすることが「未来の宅急便」につながる。 |

未来の宅急便についての児童の意見

板書

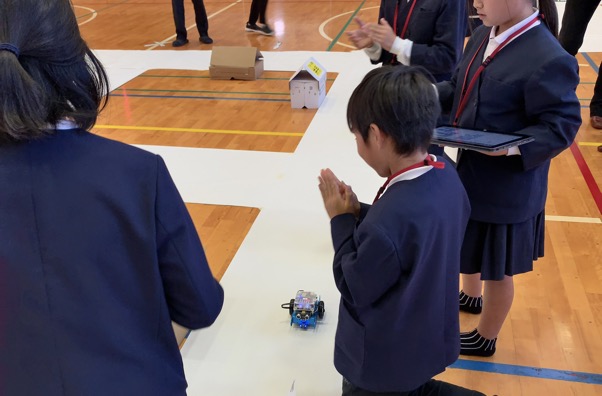

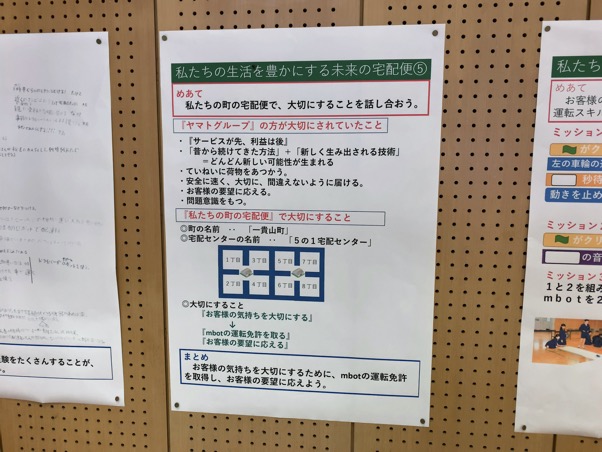

本時の展開B(10/12時間)

住民の要望に合った動きをmBotにプログラムして作動させる。

本時のねらい

仮想の町での宅配の模擬体験を通して、どのような動きをどのような順序でプログラムすれば条件に合う動きになるか試行錯誤し、mBotに自分たちが意図する動きを命令することができる。

展開

1. 【つかむ】前時までの学習内容を想起し、本時のめあてをつかむ。

mBotのプログラムの技能を高めてきたことを共有し、めあてをつかむこと。

児童の反応

・mBotの運転免許証が取得できた。

・お客様の要望に応えられそうだ。

・これまでの学習を生かしてプログラムできそうだ。

めあて お客様の要望にあうようにmBotにプログラムし、 荷物の宅配をしよう。 |

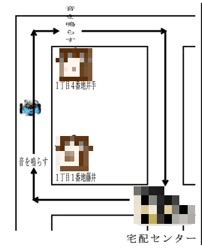

場所は体育館で行いました

体育館全面に作られた仮想の町

模造紙で作った道、ダンボールで作った家を配置

前時までに、仮想の町を作り宅配便で大切にすることを話し合ってきた

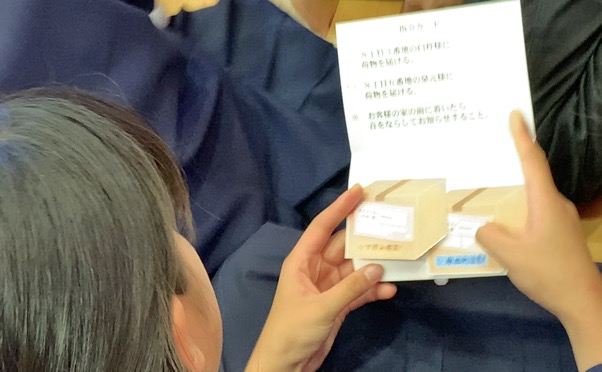

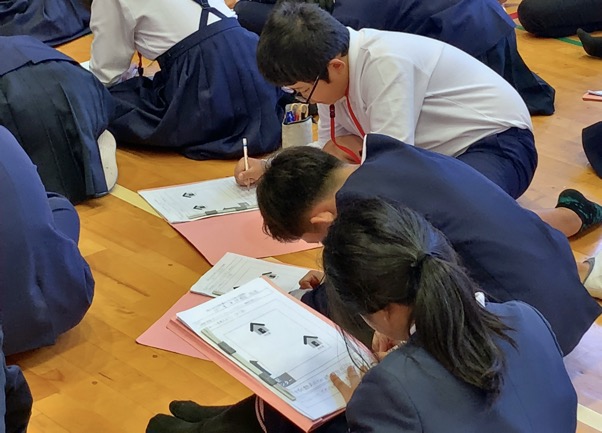

2. 【さぐる・深める】配達先が書かれた指令カードをもとに、mBotの動きをプログラムし、荷物の宅配をする。

指令カードを配り、各グループで配達するもの、気を付けることなどを理解してプログラムを作成する。

グループで道順を話し合う

指令カードを受け取り、mBotの動き(プログラムの設定)を相談する。

指令カード:2箇所のお届け先と、どのように届けてほしいのか、荷物の種類などが書かれている

ダンボールの形の付箋紙がついており、mBotに貼り付けて配達する

仮想の町には、学校職員の名前で家を配置している

話し合った動きをmBotにプログラムする

指令カードに書かれた条件をクリアできるように、mBotの動きをプログラムする

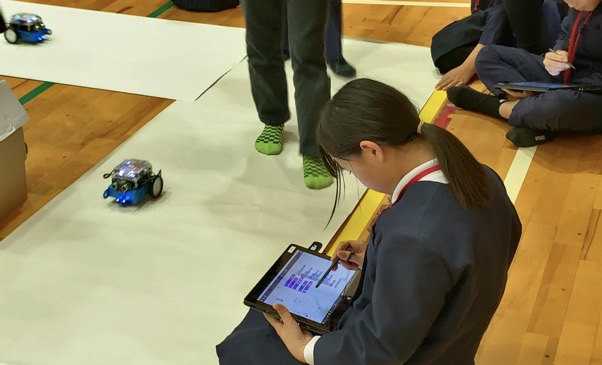

mBlockを使ってプログラミングしている様子

これまでにmBotを動かすプログラミングの基本(直進する・音を鳴らす・右折・左折する等)は体験している

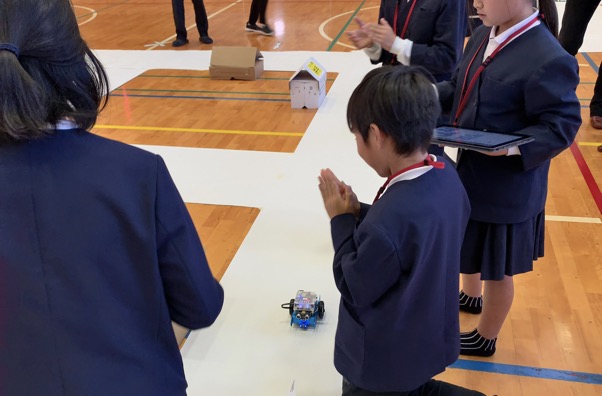

プログラミングしたもので宅配する

mBotで自分たちが意図する動きができていた楽しさを共有する。

各グループ毎に考えたプログラムを実行して、荷物をお届けする

仮想の町が大きいので、ちょっとしたズレでうまく配達できない 祈るように自動配達する様子を見ている

うまくいかなかったプログラムを調整して、再度実行している

3. 本時の学習をふりかえる。

・ お客様の要望に応えることは嬉しい。

・ プログラミングで上手に配達できるようになった。

・ もっとお客様が喜ぶしかけを作りたい(到着したら楽しい音楽を流す等)。

| お客様の要望に応えるためにプログラムを試行錯誤することは、次のサービスにつながる。 |

振り返りを記入している様子

授業者の振り返り

本単元において、ゲストティーチャーの講話やmBotを活用した活動を行ったことで、児童が働く人の思いを考えたり、その思いに寄り添いながらプログラミングしたりという活動を仕組むことができた。従来の学習では、未来のことについて考えるだけ、空想するだけで終わることが多かった。今回実際にmBotのプログラムを考えながら宅配を疑似体験することで、働く人の思いはもちろん、工夫や努力を実感したり、自分たちの思い通りにできたときの達成感を味わったりすることができたと考える。また、mBotを使ったプログラムは思い通りにならないときに、何度もやり直しをすることができるので、試行錯誤しながら答えにたどり着くプロセスを体験できる点、何度失敗してもやり直してうまくいくという成功体験を味わえる点で、プログラミング体験が有効であったと考える。

今回、体育館全面に町を作ったことで、宅配する場面を体験できたことは児童の意欲の高まりにつながったと考える。しかし、mBotが必ずしも正確に直進したり90度に曲がったりしないため、移動のズレが大きくなり正確に届け先の家まで到達するのが難しかった。機械を正確に制御する難しさを知る学びに繋がったと考えるが、もう少し小さな町にしてもよかったと考える。

補足

糸島市立一貴山小学校について

一貴山小学校は、周りを自然に囲まれた、全校児童131名(全8学級)の学校で、本年度創立130周年を迎える。1901年(明治34年)には、福岡県で最初に旌表旗を授与された。このことは校歌にも謳われており、今でも地域の人々の誇りとなっている。

学校教育目標として「豊かな心と健康でたくましい身体をもち、自ら学び実践する子どもの育成」を掲げ、日々その実現に向けて実践を行っている。学校に対する地域の関心も高く、様々な形で地域の方にゲストティーチャーとして来てもらったり、運動会や文化祭も地域と合同で開催したりするなど、地域を挙げて子どもを育てていこうという意識が随所に感じられる。

本年度から2年間、糸島市教育委員会の研究指定を受け、プログラミング教育の研究推進に取り組んでいる。

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「私たちの生活を豊かにする未来の宅配便」~福岡県糸島市立一貴山小学校(協力:ヤマトホールディングス株式会社)での実践~