自動車に搭載された技術と私たちの生活を便利にするプログラム

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語, ロボット

- 使用ツール:

- 実施主体:

まんのう町立仲南小学校、本田技研工業株式会社

- 実施都道府県:

香川県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

まんのう町

- 学校名:

まんのう町立仲南小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

iPad、児童3~5名でiPad1台を利用

- 実施事例の詳細:

学習活動の概要

単元の目標

本単元は、学習指導要領第5章総合的な学習の時間第3の2(9)後段部分「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

情報技術を生かした最新の自動車やものづくりに携わる人々に関する探究的な学習を通して、情報技術やものづくりが人々の生活や生産活動に生かされていることに気付き、情報技術の進展と自分たちの生活との関わりについての考えを深めるようにする。

【知識及び技能】

・自動車の機能には、コンピューターが使われていることや、自動車ロボットを自動で動かすには、たくさんの手順がいることが分かる。

【思考力、判断力、表現力等】

・自動で自動車のロボットを意図した通りに動かしたり、止めたりするために、動作の順序や条件の設定を考えながら、プログラムを組み合わせることができる。

【学びに向かう力、人間性等】

・課題を解決するために、何度も試したり、順序や条件を変えたりしながら、最後までやり遂げようとする。

単元や題材などの学習内容

本単元は、学習指導要領第5章総合的な学習の時間第3の2(9)後段部分「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

【探求課題】

1次においては、社会科「工業生産を支える人々」の学習を振り返る中で、ロボットが活躍していたこと、さまざまな情報技術が開発されていること、自動車づくりに携わる人々の思いや願いがあることなどについて交流しながら、自分たちの生活に身近な自動車に意識を向けるようにする。その際、過去の自動車や生産の様子と現在の自動車や生産の様子を比較し、コンピューターにプログラムを組み込むことによる技術開発や、それらが自分たちの生活に影響を及ぼしていることを踏まえ、実際に見学・体験してみたいという意識を高めるようにする。

実際の見学・体験自動車に搭載された実際の機能やセンサー等の働き、企業が目指していること(事故減等)について説明してもらったり、自動駐車を体験したりすることを通して、「自分たちもプログラムしてみたい」という意識を高めるようにする。

また、見学・体験したことを振り返りながら、最新技術と自分たちの生活との関連を考え、自分たちが目指す機能を実現するためのプログラミングを行う。プログラミングしたものを紹介し合ったり、自分たちとの生活とプログラミングとの関係を振り返ったりする。

2次においては、自動車に搭載された最新技術が生まれた背景等について交流しながら、最新の技術と私たちの生活の変化について課題を設定する。その際、超高齢化、グローバル化、エネルギー・資源等環境の視点や、最新技術を開発している人々や組織の思いや願いも踏まえるようにする。

自動車と世の中や生活の変化等についての情報を集めて整理・分析し、「様々な技術が安全安心だけでなく、生活を豊かにすることにつながる」こと等についての考えをまとめるようにする。

3次においては、モノを使う人の立場に立ち、情報技術と自分たちの生活との関連や、自己の生き方についての考えを深めるため、地域の人々にインタビューしたこと等を、自分たちの生活や生き方と関連付けてまとめ、表現するようにする。

プログラミング体験の関連

総合的な学習の時間においては、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することだけにとどまらず、情報や情報技術、ものづくり等に関する課題について探究的に学習する過程にプログラミング体験を適切に位置付けるとともに、プログラミングを体験しながらそのよさや課題に気付き、現在や将来の自分の生活や生き方とつなげて考えることが必要である。

1次では、工場や研究所等の見学ののち、「自分たちでもプログラムしてみたい」という意欲の高まりから、例えば衝突を回避するプログラムをつくって紹介し合う等が考えられる。そこでは、そのために必要な情報を収集する中で、意図する一連の動きを実現するには、一つ一つの個別の動きをつなげたり、動くイメージを言語化したりすることが大切であることに気付くとともに、それらに対応する命令が必要であることに気付くようにする。

衝突を回避するプログラムであれば、「衝突を予測して回避する」ために、「もし、センサーが障害物を感知すれば止まる」等の命令に条件を設定したり、条件を分岐させたりするプログラミングを行うことが考えられる。このようなプロセスでは、命令⇒実行⇒検証⇒命令の修正・改善⇒実行⇒・・等の試行錯誤が繰り返し行われるとともに、プログラムのよさを実感することにもつながる。

見学・体験したことを振り返りながら、最新技術と自分たちの生活との関連を考え、自分たちが目指す機能を実現するためのプログラミングを行う。プログラミングしたものを紹介し合ったり、自分たちとの生活とプログラミングとの関係を振り返ったりする。

2次では、1次の学習を踏まえ、情報技術がもたらす生活への影響を、視点を広げて考えることにより、情報技術と生活の変化についての考えも広がることが期待できる。

3次では、モノを使う人の立場に立ち、情報技術と自分たちの生活について関連付けて考える中で、将来の自分の生き方についての考えも深まることにもつながる。

このように、総合的な学習の時間の特質を踏まえ、プログラミング体験を探究的な学習のプロセスに適切に位置付けるともに、探究的な学習のプロセスが発展していくよう単元を展開することが大切である。

学習指導計画

総時数35時間

| 次 | 時 | 主な学習活動 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1~10 | 自動車技術の進化と私達の生活● 社会科の学習と関連させ、自動車の最新技術について興味を持ち課題設定とする ● 運転手の不注意による自動車事故(コンビニに突っ込んだり、高速道路を逆走したり)も調査する

● 自動車についての学習を行ってから、Hondaセーフティトレーニングセンター四国を訪問し、会社としてどのような課題をもって自動車を開発しているのか。これからの自動車はどのようになっていくのかなどを教えていただく。 ● 情報収集したことを整理し、クラス内で発表する

| ||

| 2 | 11~20 | 安心安全のために自動車はどのように作られているのか詳しく調べよう● 安心安全のために技術を使っており、そのために重要なのがプログラミングという話を聞いたので、プログラミングによって自分たちでも安心安全な自動車を作って体験してみる ● 衝突回避を例にして、どのような仕組みで作られているか考える ● プログラミング体験で実現する

| ||

| 3 | 21〜35 | これからの私たちの生活と自動車の進化にいついて調べよう● 現状の課題(自動車事故等)に対して、いろんな技術で解決していこうとしていることがわかった ● これからの私たちの生活はどのようになっていくのだろうか、もしくは私たちはどのように貢献していくことができるのだろうかを課題設定し、探究的に学習をすすめる

|

実践報告

本時が位置する学習過程

1次. 自動車技術の進化と私たちの生活

Hondaセーフティトレーニングセンター四国 を訪問して、自動車では何のために、どのような技術が使われているのか等を教えていただく

| 衝突軽減ブレーキの実演 交通事故防止のためにプログラムが役立っていることを理解する |

衝突軽減ブレーキを見学する様子

Hondaの方に安全な車について説明を受ける様子

私たちの生活がより安全に、より便利に、より快適になるためにプログラミングの技術が必要とされているということが分かった

2次. 安心安全のために自動車はどのように作られているのか詳しく調べよう

Hondaの事故を防ぐ安全技術について、調べまとめていく。その中で、人やものにぶつからないように自動でブレーキを掛けるしくみについて、実際にプログラミングで体験して深く理解する。

衝突回避をするためのプログラミングを体験することを通して、交通死傷者ゼロを目指す自動運転の技術がセンサーとプログラミングで実現されていることが分かる。(本時)

本時の展開

本時の展開(17・18/35時間)

本時のねらい

見学で知った自動車の安全技術について再確認し、衝突軽減ブレーキのプログラミングを体験して、仕組みについて理解する

展開

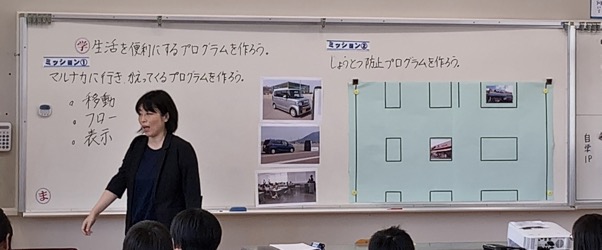

● 生活を便利にするプログラム

● 冷蔵庫、炊飯器、TVなど 沢山あることを理解する。

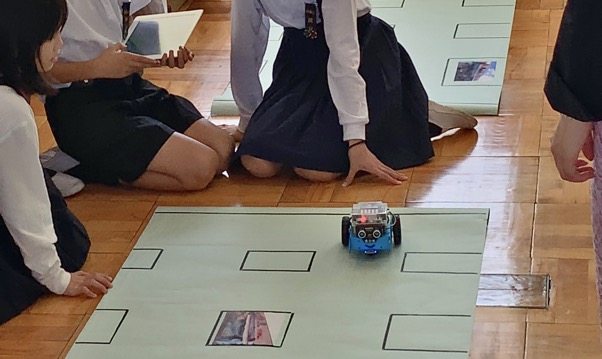

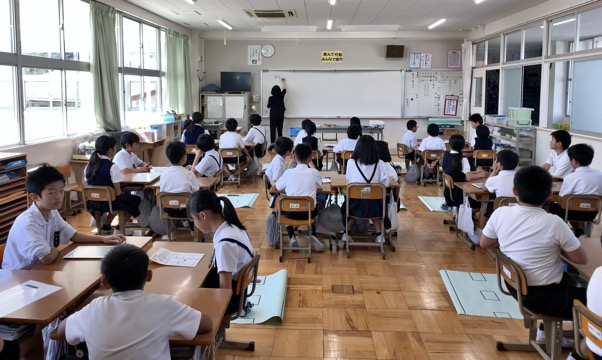

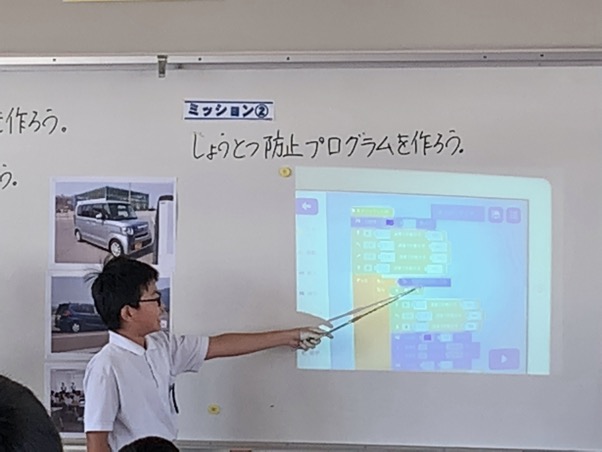

教室でグループに分かれてプログラミング体験を行った

● 先日見学させていただいた、自動でブレーキをかける仕組みもプログラミングで実現できていることに気づく

| 衝突回避システムをプログラミングで実現しよう |

ミッション1. 目的の場所に行って帰ってくるプログラムを作ろう

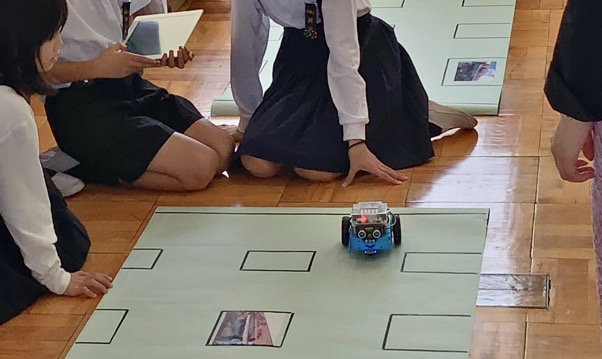

● 模造紙で作った町でmBot(自動車型ロボット)を動かす

● 学校から目的地(スーパーマーケット)へ行って帰ってくるためにはどうすればいいだろうか?

グループで相談しながら、紙でプログラミングの手順を設計している様子

iPadでプログラミングを行い、ロボットカーを動かす

児童の感想

・mBotを思い通りに動かすには、様々な命令の順序を考えていけばよいことが分かりました。

・mBotを何度も動かしながら試し、だんだん思うように動くようになっていくと楽しくなっていきました。

・思うように動かないと、グループの友達と何が原因なのかを考えたり、他に方法はないかと考えたりするのが楽しかったです。

・mBotの基本の動かし方がわかると、どんどんいろいろなことをしたくなりました。

・プログラムを作ってその通りに動いてくれると達成感がありました。

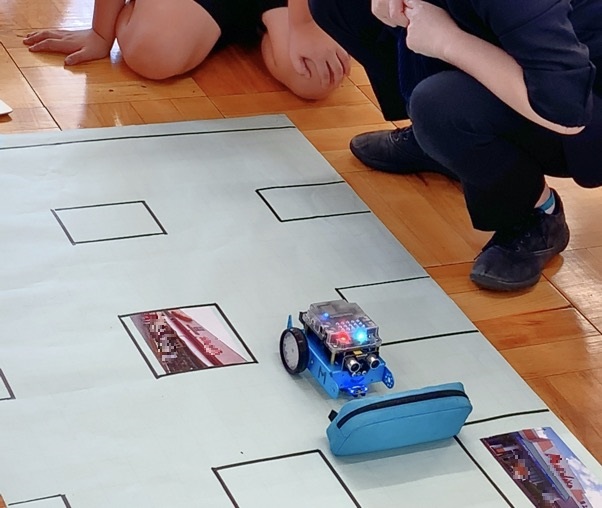

ミッション2. しょうとつ防止プログラムを作ろう

● 衝突回避を体験するために、前方に障害物があったら止まるプログラムをつくる

● 超音波センサーを使って距離を測り、条件分岐で進む・止まるを制御します

前方に障害物があった時に止まる

どのようなプログラムを作ったか、発表する

児童の感想

・ミッションをクリアしようとグループで考え、試してみたけどなかなか思う通りにいかないことも多く、困っていたら、成功したグループのプログラムを教えてもらい、やってみたらクリアできました。

・いろいろなプログラムを組みながらやるのは楽しかったです。

板書

授業者の振り返り

社会科の「自動車づくりにはげむ人々」の内容から、関連させて自動車の最新技術について興味をもち自動車というところから身近に感じることができたと思う。実際にHondaセーフティトレーニングセンター四国に行き、全員が衝突軽減ブレーキの体感をしたことも後の活動へつなげやすかった。児童は、プログラミングしてmBotを動かすことは、とても意欲的に行うことができた。プログラムの仕方によっていろいろな操作ができるのでもう少しじっくり操作する時間をあたえたらもっとできることがあったと思う。

今回は、1班(4、5人)で1台だったので、中には見ているだけの児童もいた。グループの人数や活動内容にもう少し工夫が必要であると感じた。

授業参観でもmBotを使ってプログラミングの授業を行い、保護者にどんなことをするのかを見てもらった。保護者からは、「プログラミング教育ってどんなことをするのかと思っていたので見ることができてよかった。」という声が多く聞こえてきた。

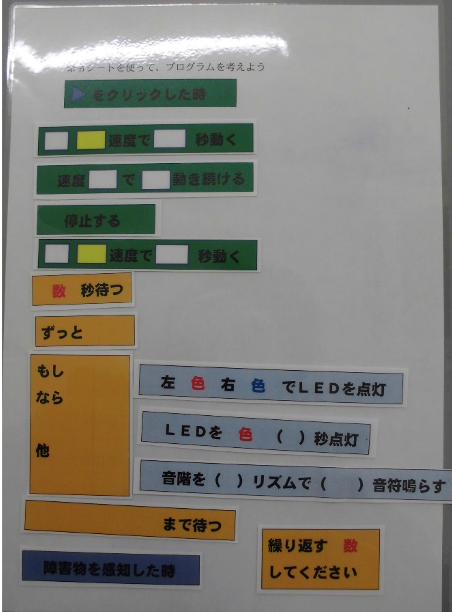

ワークシート

プログラムを設計するときに使ったワークシート

ラミネートをし、繰り返し使えるようにした。命令する言葉は、カードのように切っておき、自由に動かせるようにした。

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「自動車に搭載された技術と私たちの生活を便利にするプログラム」~香川県まんのう町立仲南小学校(協力:本田技研工業株式会社)での実践~