自動車に搭載された技術と私たちの生活

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

テキスト言語, ロボット

- 使用ツール:

IchigoJam

自動車型ロボット - 実施主体:

広島市立藤の木小学校、ひろしま自動車産学官連携推進会議

- 実施都道府県:

広島県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

広島市

- 学校名:

広島市立藤の木小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

Windows 10、児童2人に1台

- 実施事例の詳細:

自動車に搭載された技術と私たちの生活(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

私たちの生活の中には,先進の情報技術を活用した生活を便利にする多くのものがあふれるようになった。それらの仕組みについてものづくりを通して理解するとともに,それ以外のものづくりのよさとそれを支える人々との関わりから,ものづくりの魅力,自己の生き方についての考えを深めていくことができるようにすることを目指している。

単元や題材などの学習内容

1次においては、社会科と関連して、自動車の最先端の情報技術について学習する。特に、自動運転や自動ブレーキなど、私たちが移動するときにより安全に便利にする技術が発達していることに気づき、これからの私たちの生活がどのように変わっていくだろうか課題設定し情報収集していく。その活動の中で、自動車工場を訪問し最先端の自動車を作っている方へヒアリングし情報収集をすすめる。技術そのものについて学ぶだけではなく、なぜそういった技術を開発する必要があったのか、開発者の思いについても聞き情報を整理していく。

2次においては、1次で探求した新しい自動車について、「プログラムで命令できれば、同じ原理の車のをつくることができるのではないか」ということに気づき、「自分がつくってみたい自動車」を課題として設定する。そして、制作グループごとにプログラミングを行うために必要な情報を収集するとともに、収集した情報に基づき、車を作成する。プログラミング体験を通して自動車の技術の進化により、私たちの生活を豊かにしてくれている仕組みについてより深く理解する学習につながるようにする。

3次では、自動車の進化やその周辺技術によって、私たちの生活がどのように変わっていくのかを課題に設定し、情報の収集を行う中で、「生活を助けてくれるもの」など、視点をより広げ、コンピュータと身近な生活での関わりや、人の手でしかつくれないものについてまとめていく。また、ものづくりのよさやものづくりをしている方の思いをまとめ、自己の生き方について考えさせることで、自分らしい生活についての考えを深める学習にもつながる。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

総合的な学習の時間において、プログラミング体験を取り入れた学習活動を展開していく上では、探究的な学習の過程に適切に位置付けるとともに、探究的な学習において論理的思考力を育成し、コンピュータの動きをよりよい人生や社会づくりにいかそうとする態度を涵養することが重要である。

また、探究的に学習する過程において、自分たちの暮らしとプログラミングとの関係を考え、プログラミングを体験しながらそのよさや課題に気付き、現在や将来の自分の生活や生き方と繋げて考えることが重要である。

使用する学習ツールに関しても、プログラミングを学ぶために作られたものだけではなく、「課題の設定」や「情報の整理・分析」等、探究的な学習に活用可能なものであり、できるだけ操作の習得に時間がかからないものが望ましい。

「情報の収集」においては、プログラミングの基本動作を知ることを含めたプログラミングの方法や自動車を作成する上で必要な情報を収集する。その際、車に自分が意図する一連の動きをさせるためには、一つ一つの個別の動きをつなげたものであることや、一つ一つの個別の動きには、それらに対応する命令が必要であることを知る。

また、「整理・分析」においては、自動車をどのように動かしたいかを考えた上で、そのために必要なプログラムの命令を整理し、動かしたい自動車をプログラミングする。具体的には、例えば、「衝突を予測して、回避させる」ために、「もしセンサが障害物を感知すれば、低速し止まる」といった命令に条件を設定したり、条件によって命令を分岐させたりするプログラミングを行う。

さらに、プログラミングにより実現した自動車の動きを「まとめ・表現」において、他のグループとの交流で、改善点を教えてもらうことで、改善すべき点を踏まえた自動車の動きを実現するためには、コンピュータに意図した処理をどのように改善すれば、意図した一連の動きに近づくかを試行錯誤する学習にもつながる。また、実際にプログラミングによりものづくりを体験することで、プログラミングのよさ等が分かる学習にもつながる。

このように、探究的なプロセスを発展させる学習を取り入れることで、プログラミング体験による論理的思考力を育成させながら、探究的な学習を深めることが期待できる。

学習指導計画

総時数20時間

| 次 | 時 | 主な学習活動 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1~9 | 自動車技術の進化と私達の生活● 社会科の学習と関連させ、自動車の最新技術について興味を持ち課題設定とする。 ● 運転手の不注意による自動車事故(コンビニに突っ込んだり、高速道路を逆走したり)も調査する。

● マツダの自動車工場を訪問し、会社としてどのような課題をもって自動車を開発しているのか。これからの自動車はどのようになっていくのかなどを教えていただく。 ● 様々な場面においてプログラミングが活用されていることを知る。 ● 情報収集したことを整理し、クラス内で発表する。

| ||

| 2 | 10~15 | 安心安全のために自動車はどのように作られているのか詳しく調べよう● 安心安全のために技術を使っており、そのために重要なのがプログラミングという話を聞いたので、プログラミングによって自分たちでも安心安全な自動車を作って体験してみる。 ● 衝突回避を例にして、どのような仕組みで作られているか考える。【本時1】 ● プログラミング体験で実現する。【本時2】

| ||

| 3 | 16〜20 | これからの私たちの生活と自動車の進化にいついて調べよう● 現状の課題(自動車事故等)に対して、いろんな技術で解決していこうとしていることがわかった。 ● これからの私たちの生活はどのようになっていくのだろうか、もしくは私たちはどのように貢献していくことができるのだろうかを課題設定し、探究的に学習をすすめる

|

実践報告

本時が位置する学習過程

1次. 自動車技術の進化と私たちの生活

マツダの自動車組立工場を訪問して、自動車では何のために、どのような技術が使われているのか等を学ぶ

| 衝突被害軽減ブレーキの実演 交通事故防止のためにプログラムが役立っていることを理解する 自動車生産工場の紹介 プログラムが工場を動かしていることを理解する |

自動ブレーキを見学する様子(担任の先生が乗っている)

<見学を終えた児童の感想より>

・プログラミングで効率的に稼働できることが分かった。

・衝突被害軽減ブレーキがあったとしても、ドライバーが気を付けないといけないと感じた。

・たくさんのものがプログラムされていて、すごいと思った。

2次. 安心安全のために自動車はどのように作られているのか詳しく調べよう

マツダの事故を防ぐ安全技術について、調べまとめていく。その中で、人やものにぶつからないように自動でブレーキを掛けるしくみについて、実際にプログラミングで体験して深く理解する。

衝突回避をするためのプログラミングを体験することを通して,交通死傷者ゼロを目指す自動運転の技術がセンサーとプログラミングで実現されていることが分かる。(本時)

本時の展開

本時の展開1(11, 12/20時間)

本時のねらい

見学で知った自動車の安全技術について再確認し、衝突被害軽減ブレーキのために必要な動きと順序について理解する。

展開

家の中など身の回りにあるものの中で、コンピュータで動くものを考える。

・冷蔵庫、炊飯器、TVなど 沢山あることを理解する。

| 自動車の仕組みを考えよう。 |

人とコンピュータの同じところを学ぶ。

・人の行動も、プログラムによるコンピュータの動きも 順序、繰り返し、条件分岐 から成っていることを理解する。

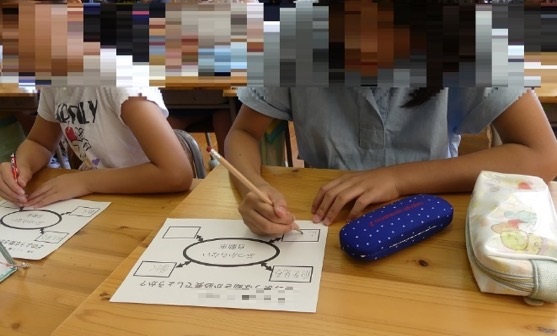

人とコンピュータの同じところを考える様子

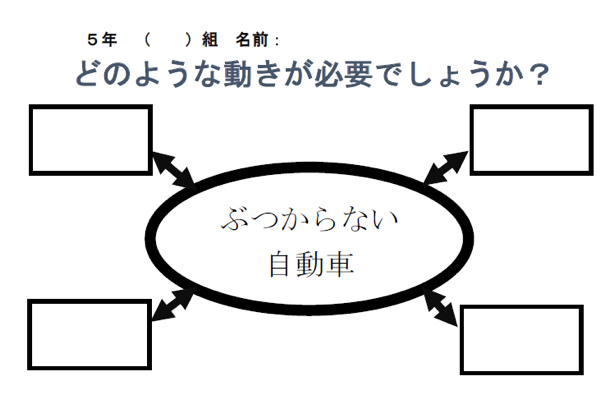

ぶつからない自動車を作るために必要な動きを考える。

・先日見学させていただいた、自動でブレーキをかける仕組みもプログラミングで実現できていることに気づく。

・ぶつからない自動車を作るために必要な動きを考える。

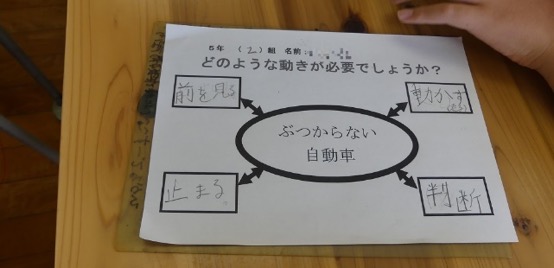

ぶつからない自動車に必要な動きをワークシートにまとめている。

ぶつからない自動車に必要な動きをワークシートにまとめている。

書いたワークシート

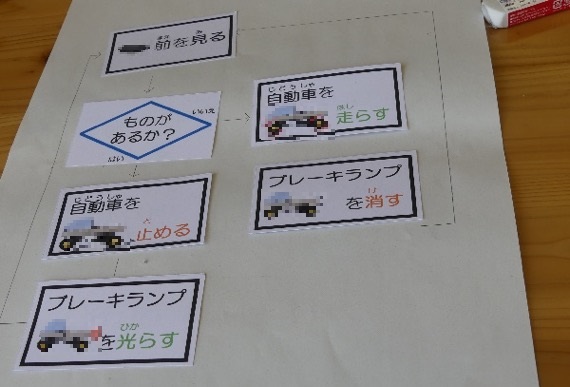

必要な動きの順序をフローチャートで考える。

・カードを並べることでフローチャートを作成し、動きの順序を考える。

班でフローチャートを作成する様子

作成したフローチャート

・カードの裏に書かれたプログラム言語を知り、次時の予告とする。

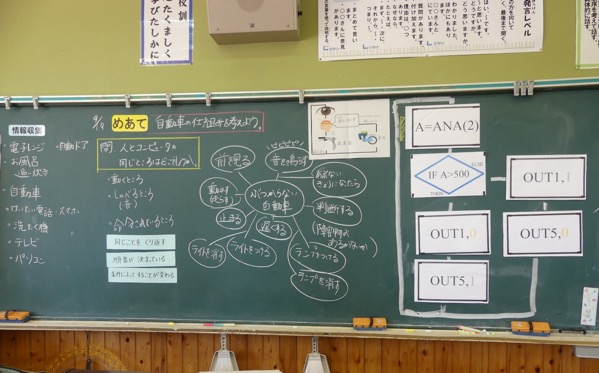

板書

めあてを確認して、フローチャートの作成まで行う

<ワークシート>

本時の展開2(13, 14/20時間)

本時のねらい

見学で知った自動車の安全技術について再確認し、衝突被害軽減ブレーキのプログラミングを体験して、仕組みについて理解する

展開

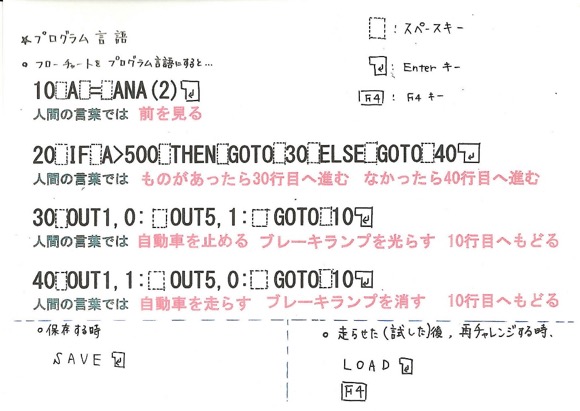

フローチャートを振り返り、プログラム言語に置き換える。

・前時に作成したフローチャートをもとに、動きと順序を振り返る。

・日本語で書かれた動きをプログラム言語に置き換える。

| コンピュータでぶつからない車をつくろう。 |

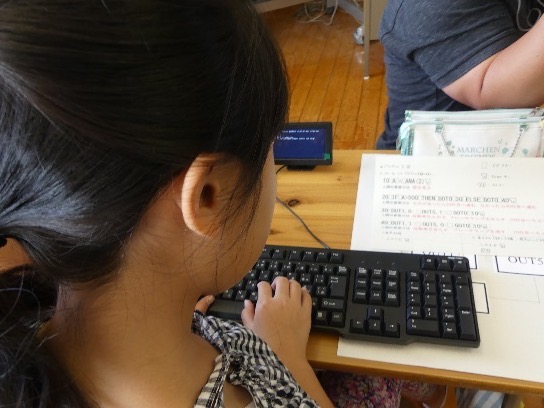

ぶつからない自動車をプログラミングする。

・ひろ自連がichigoJamを使って制作した「ひろ自連号」(※)をつかってプログラミング体験を行う。

※広島大学 大学院教育学研究科 川田和男准教授が開発

・前進するコマンド、止まるコマンド、前方対物距離を測る仕組みなどを教わり、プログラムを入力する。

・プログラミングはテキスト言語(BASIC)で行った。

・初めてテキスト言語に触れる機会だったため、プログラム入力に時間をかけないために、資料を作成し黒板に掲示するとともに、児童にも配布した。

配布した入力用補助シート

・プログラムの入力が完成したグループから、実際に「ひろ自連号」を走らせ、動作を確認する。

・どのように修正すれば、想定した動きになるのかを考え、修正と動作の確認を繰り返す。

プログラムを入力している様子

実際に「ひろ自連号」を走らせ確認する様子

ぶつからない自動車を改善し、安全に止まる自動車を作る。

・障害物を早く感知し、さらに遠い距離で止まる自動車のプログラミングを考える。

・プログラムの入力が完成したグループから、実際に「ひろ自連号」を走らせ、動作を確認する。

・どのように修正すれば、想定した動きになるのかを考え、修正と動作の確認を繰り返す。

・生活を豊かにするプログラミングも、1つでも間違えると動かなかったり、危険なものになったりすることに気づく。

<児童の反応>

・ コンピュータとプログラムが人間では脳に相当し、プログラムを変えることによってセンサーやモーターの動きをコントロールして車を動かしたり止めたりできることを実感として理解することができた。

・ プログラミングは生活を豊かにするだけでなく、危険にさらすことにもなることが分かった。

板書

めあてを確認して、プログラミング体験を行う

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「自動車に搭載された技術と私たちの生活」~広島県広島市立藤の木小学校(協力:ひろしま自動車産学官連携推進会議)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

IchigoJam BASIC

| 教材タイプ: | テキスト言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ iOS Windows Android その他 |