発達段階(発達障害も含む)に合わせた異年齢協働プログラミング教育モデル

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第1学年, 小学校第2学年, 小学校第3学年, 小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年

- 教材タイプ:

ロボット

- 使用ツール:

- 実施主体:

株式会社LITALICO

- 実施都道府県:

北海道

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- 実施場所:

学校

- コスト・環境:

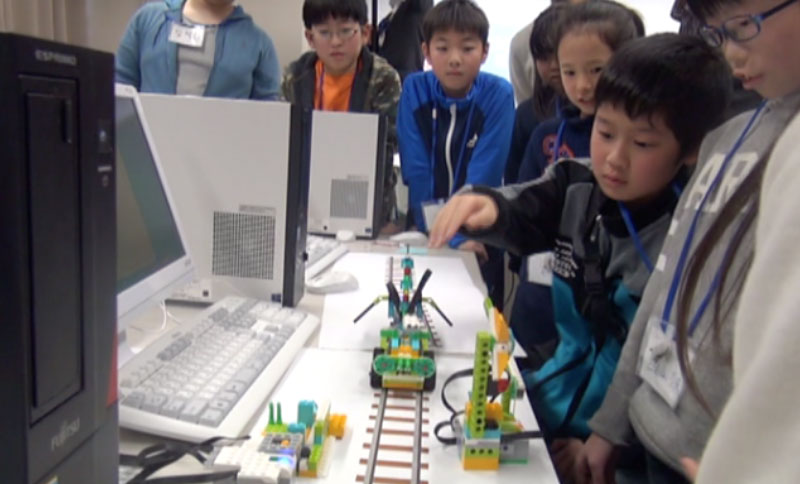

デスクトップPC1人1台(コンピュータ教室)、ペア同士隣り合わせて着席。レゴ(R)WeD2.0のスマートハブとBluetooth接続が必要。

概要

発達段階および行動特性・障害有無に関わらず、児童ひとりひとりがプログラミングを通した学びに主体的に取り組み、プログラミング学習の場における自己効力感を持つため、下記手段を用いて講座・育成一体型モデルを実証した。

●児童ひとりひとりが成果物でオリジナリティを発揮できるものづくりテーマ

到達度によって他者との比較や優劣を感じやすいミッションクリア型の課題を避け、「ゲーム」「コントローラー」「自動運転車」「駅周辺のしくみ」のものづくりをテーマとしたプログラミング講座を実施した。児童は画一的な成果物ではなく、2人1組ペアでオリジナル成果物を制作する過程において、学年・障害にかかわらず創造力を発揮した。

最終日の「駅周辺のしくみ」のテーマでは「汽車」「踏切」「自動改札」「ホームドア」の4種の内、いずれかひとつを各ペアが選択して制作し、最後に4種を組み合わせて動かすことで個々の作品が「駅」というひとつの成果物を構成するという協働的なものづくりの経験を取り入れた。

●個別の学習スピード・理解度に合わせられる補助教材

パソコンや機器の操作スキルやブロックの組み立てスピードは学年があがればあがるものだとは一概に言えず、家庭でICT機器やものづくりにふれた経験や興味関心によって異なるものといえる。プログラミングの基本的な考え方についても同様に学年ではなく個別の経験や興味関心に合わせた課題の提供ができるようメンターが難易度別の「プログラミングカード」を所持し、児童に合わせて提示した。わからない児童には手順を一部見せながら、物足りない児童には答えを見せないという選択をすることで学年にとらわれず児童自身の理解度に応じた指導を行った。

●児童の主体性を引き出す関わりができる地域メンターの育成

小学校1年生~6年生および特別支援級の児童ひとりひとりの主体性を引き出し、自己効力感を高めるような指導をするためには「教える力」の代わりに「学年で区別せずに児童個人に着目する力」や「適切な課題設定や問いかけを繰り返す力」が必要になる。座学による研修の他、講座運営前後にメンター同士で振り返り対話のしくみを導入することで地域メンターの指導におけるPDCAサイクルを構築した。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

レゴ® WeDo 2.0

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ iOS Windows Android その他 |

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |