社会とのつながりとプログラミング~肢体不自由特別支援学校に通う中学生・高校生を対象とした教科科目内でのプログラミング教育実証~

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

その他

- 教材タイプ:

ビジュアル言語, その他

- 使用ツール:

BBC micro:bit, Scratch

Hour of Code Minecraftデザイナー, Hour of Codeジグソーパズル - 実施主体:

NPO法人 CANVAS

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

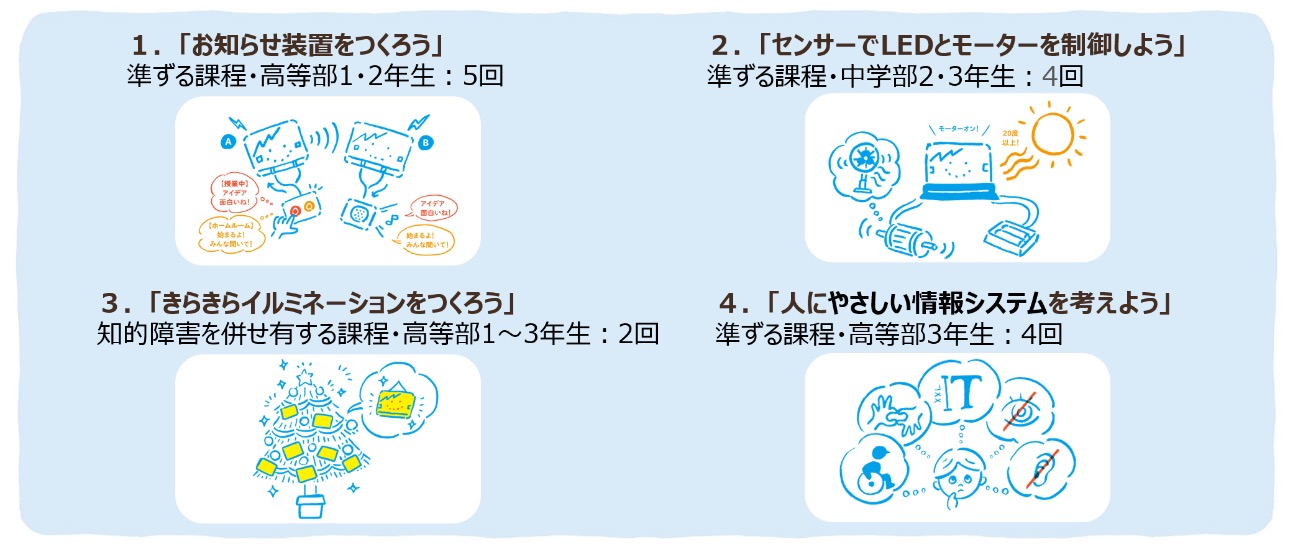

1. 高等部1、2年生

・Hour of Code Minecraftデザイナー、micro:bit、micro:bit JavaScript Block Editor

・ノートPC、micro:bit1人2台(パソコン室)を設置した机に着席。

micro:bitとPCを繋ぐマイクロUSBケーブルとネットワーク環境が必要

2. 中学部2、3年生

・micro:bit、micro:bit JavaScript Block Editor

・ノートPC、micro:bit1人1台(パソコン室)、1人1台の机に着席。

micro:bitとPCを繋ぐマイクロUSBケーブルとネットワーク環境が必要

3. 高等部1、2、3年生

・Hour of Codeジグソーパズル、micro:bit、micro:bit JavaScript Block Editor

・ノートPC、micro:bit1人1台(普通教室)、を設置した机に着席。

micro:bitとPCを繋ぐマイクロUSBケーブルとネットワーク環境が必要

4. 高等部3年生

・Scratch1.4、Kinect V1

・ノートPC、Kinect1人1台(パソコン室)、を設置した机に着席。

事前にソフトウェアなどをダウンロード・インストールが必要

概要

2015年より特定非営利活動法人CANVASは、日本マイクロソフト株式会社の助成を受け、「Programming for ALL」プロジェクトを開始した。プロジェクトでは、遠隔地在住の子どもたち、障害のある子どもたち、女性など、現状プログラミングを学ぶ機会が充分でない子どもたちを対象に授業やワークショップなどのモデルケース作りに取り組み、その際に東京都立光明学園と連携を開始し、肢体不自由の障害がある中高生を対象にしたプログラミング教育を実践してきた。

総務省事業の実証では、これまでの実証を生かし知識技能の習得だけでなく、体験が実社会での暮らしやキャリア形成に活かされるよう、下記の3つの視点を大切にした授業設計を行った。

1.プログラミングとものづくりを組み合わせ、論理的思考力・創造表現力を養うこと

2.手指が不自由な子どもへの機器使用の可能性を実証すること

3.民間企業と連携し、技術を学ぶだけではなく、社会とのつながりを大切にすること

上記3つの視点や生徒の特性を踏まえ、自分や他者へのサービスを考える事や、世の中の技術や製品の仕組みを知ってもらうために、自分以外の生徒が使う事を想定して作品をつくる事や、IT企業社員の方からの仕事紹介を聞く体験などの内容を4つのプログラミングの授業に取り入れた。

メンターは、プロジェクトの取り組みの1つで地域人材を対象にしたプログラミング教育の指導者育成マッチングプログラム・Kidsプログラミングサポーターのコミュニティから募集し、CANVAS・東京都立光明学園・Kidsプログラミングサポーター三者が連携し、実証を行った。

プログラミング教育の良い所の1つとして、生徒が自ら手を動かしてプログラムを作り、その動作を確かめ試行錯誤できることがある。プログラミング教育の貴重な学びを、伴走役として支えることをメンターに期待する役割とした。授業の内容に準じた教材体験や障害特性を理解する研修は必須内容だが、生徒の学びを促進するためにファシリテーション研修をより重要視し、サポートにあたってのマインドセットやサポートの5つのコツを紹介した。また講座運営前後にメンター同士で振り返り対話のしくみを導入することで、事前に役割分担の再確認をしたり、授業後に生徒の様子で気になったことやサポートの難しかったことなどを共有するなど、メンターが参加しやすい環境作りや授業を円滑に進めるための工夫を行った。

パソコンや機器の操作スキル、プログラミングへの興味関心の高さは学年に応じて高くなるものだとは一概には言えず、家庭でICT機器やプログラミングにふれた経験等によって異なるものといえる。プログラミング初心者でも理解しやすいソフトを授業の最初に使用し、徐々に難易度を上げていくことや、状況に応じて解説資料を配布するなど、生徒の理解に応じた指導を行った。

東京都立光明学園の田村校長先生(全国特別支援学校肢体不自由教育校長会 会長・全国肢体不自由特別支援PTA連合会 副会長)より「本実証を通して、プログラミング教育は特別支援学校には一層必要な教育内容であると確信しました。“最小の行為ではっきりとした結果を生み出す”ことを学べることは、障害を伴う児童生徒にとって、自己の有用感や成就感・達成感を培う有効な手段であるとともに、将来の生活での応用や就労にも関わる進路学習にも密接に関連します。」と、今回の実証のテーマである社会とのつながりを生み出せた成果となるコメントをもらうことができた。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

BBC micro:bit

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ |

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |