電気を無駄なく使うための工夫を考えよう(横浜市立白幡小学校)

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第6学年

- 対象教科等:

理科

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

横浜市立白幡小学校、國學院大學

- 実施都道府県:

神奈川県

- 事業区分:

市区町村事業

- 自治体名:

横浜市

- 学校名:

横浜市立白幡小学校、國學院大學

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

ノートパソコン

- 実施事例の詳細:

学習活動の概要

1) 単元の目標

電気の量や働きに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、発電や蓄電、電気の変換についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

2) 単元や題材などの学習内容

本単元の学習内容は、第5学年「電流がつくる磁力」からつながる単元である。ここでは、発電や蓄電について、

手回し発電機や光電池などを使って発電したり、蓄電器に電気を蓄えたりすることができることを捉えたり、電気の変換について、豆電球や発光ダイオードを点灯させたり、電子オルゴールを鳴らしたり、電熱線を発熱させたり、モーターを回転させたりしたときの電気の働きに着目して、それらを多面的に調べたりする。また、身の回りにある電気を利用している道具の働きに着目して、電気の利用の仕方を多面的に調べることで、身の回りには電気の働きを目的に合わせて制御したり、電気を効率よく利用したりしている物があることを捉えるようにする。

日常生活との関連としては、エネルギー資源の有効利用という観点から、電気の効率的な利用について捉えるようにする。また、身の回りには、温度センサーなどを使って、エネルギーを効率よく利用している道具があることに気づき、実際に目的に合わせてセンサーを使い、モーターの動きや発光ダイオードの点灯を制御するなどといったプログラミングを体験することを通して、その仕組みを体験的に学習することも考えられる。

3) プログラミング体験の関連

本単元では、micro:bitという教材を使用する。micro:bitはイギリスのBBC(英国放送協会)が中心となって開発した、小さなコンピュータであり、様々なセンサーやLED、出力端子を備えている。

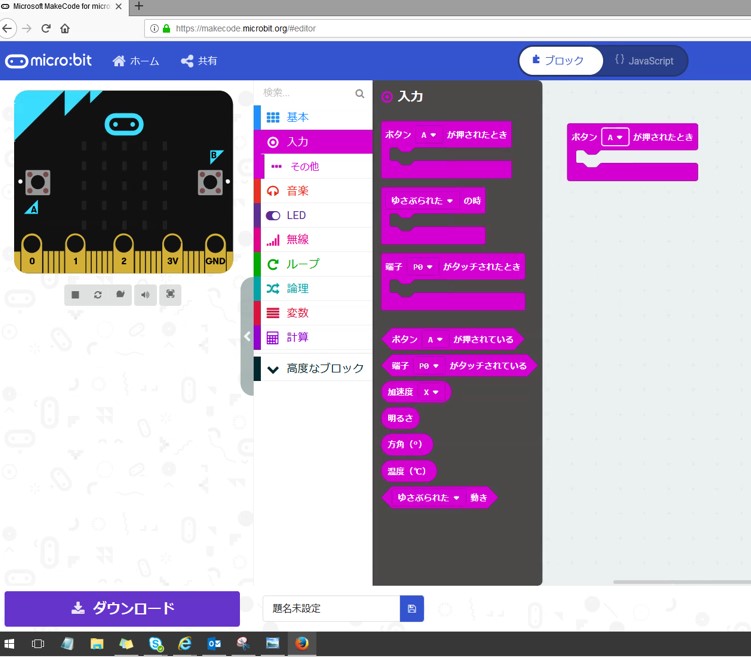

micro:bitを使うためのプログラミングは、Webブラウザ(https://makecode.microbit.org/)を使用する。ブロックを組み合わせてプログラミングを行うMakeCodeというツールを使うと、簡単にプログラムを組むことができる。

micro:bitには、明るさセンサー、温度センサー、地磁気センサー、加速度センサーがついているが、本単元の学習内容の理解を深めるためには、明るさセンサーが適していると考えられる。児童の日常生活において、暗くなると街灯や自宅玄関の照明が自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯するなどの体験をしているからである。温度センサーに関しても、室温が上昇すればエアコン等が作動するなどの体験があるが、学習の中で、温度センサーを用いてプログラミングを行っても、児童がmicro:bit本体の温度を上げたり、下げたりすることは難しいと考え、本事例では明るさセンサーのみを用いた事例を示している。本事例は、micro:bitとマイクロUSBケーブル、そしてLED(砲弾型LED)とワニ口クリップ2本、学校のパソコンを利用している。なお、明るさセンサーを用いる学習活動の他に、人感センサーを用いた学習活動も考えられる。micro:bitに取り付け可能な人感センサーなどのキットが教材メーカーや市販品からも購入できる。

小学校では第3学年「電気の通り道」から電気に関する学習が始まり、第4学年「電流の働き」、第5学年「電流がつくる磁力」の学習を経て、本単元「電気の利用」の学習を行うことになる。本単元は、これまでの電気について学習したことの総まとめの単元として位置付けられる。

本単元でプログラミングを行い、その教材としてmicro:bitを使用する際、留意しなければならない点の1つとして、これまでの学習内容を踏まえるということがある。これまでの学習においては、乾電池やコンデンサーにつないで豆電球やLEDを点灯させてきた。しかし、micro:bitを使用する場合、プログラミング時には、パソコンにUSBケーブルでつないで活用し、プログラミングを実行する際には、パソコンにつないだまま行うか、パソコンから外して、乾電池2個(3V)を接続するなどの対応が必要となる。回路が複雑になることで、これまでの学習内容の範囲を超えてしまう恐れがあるため、児童が、学習内容の理解を深めることができるよう、教師の適切な助言や活動の工夫などに配慮していく必要がある。なお、教材メーカーから販売されているmicro:bitの附属品を利用する場合は、接続の方法や回路についても説明されている場合があるので、参考にしていただきたい。

学習指導計画

総時数10時間

| 次 | 時 | 主な学習活動 |

| 1 | 1~5 | 電気をつくりだしたり、蓄えたりすることができることを理解する。

|

| 2 | 6~7 | 蓄えた電気を利用することができることを理解する。 電気は光や音、熱、運動などに変換され、様々な利用がされていることを知る。

|

| 3 | 8~10 | 電気を無駄なく使うための工夫を考える。

|

本時の学習1(8/10時間)

1) 本時のねらい

身の回りには、プログラミングが利用されて節電できる便利な道具があることに気づき、スイッチのオン・オフという事象を実際にプログラミングする活動を通して、電気を利用した道具の使い方を見直すことができる。

2) 新学習指導要領上の位置付け

理科 [第6学年] A 物質・エネルギー

(4) 電気の利用

発電や蓄電,電気の変換について,電気の量や働きに着目して,それらを多面的に調べる活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに,観察,実験などに関する技能を身に付けること。

(ア) 電気は,つくりだしたり蓄えたりすることができること。

(イ) 電気は,光,音,熱,運動などに変換することができること。

(ウ) 身の回りには,電気の性質や働きを利用した道具があること。

イ 電気の性質や働きについて追究する中で,電気の量と働きとの関係,発電や蓄電,電気の変換について,より妥当な考えをつくりだし,表現すること

3) 本時の展開

1. 電気を無駄なく使うためにどのような工夫があるか話し合う。

・生活の中での私たちの活動、行動を振り返るようにする。

-電気を無駄なく使うためにどんな工夫がありますか。

-自動で点いたり消えたりするものでは、何が使われているのかな。

・自動で点灯消灯する仕組みがあることに触れ、センサーの使用やプログラミングを行うことにより、コンピュータに制御させることができることに気づくようにする。

2. 身の回りでセンサーが使われているものについて話し合う。

・複数のセンサーの存在を確認できるようにする。

-身の回りでセンサーが使われているものは何がありますか。

-電気を効率よく無駄なく使うために、センサーの活用やプログラミングが行われているんだね。私たちはコンピュー

タで電気の働きを制御して生活しているんだね。

3. 本時の問題を確認する。

問題:電気を無駄なく使うために、センサーの活用やプログラミングを行うことで、どのような工夫がされているのだろうか。

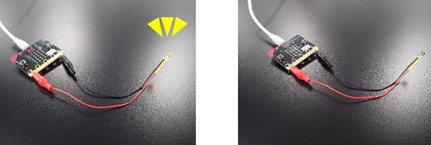

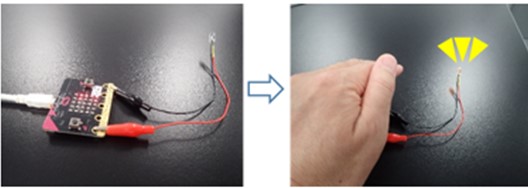

4. Aボタンを押すとLEDが点灯し、Bボタンを押すとLEDが消灯する様子を見て、話し合う。

-今の動き(校内のトイレに入ることを想定した演示)を見て気が付いたことはありますか。

※これまで学習してきた電気回路では電池やコンデンサーを電源として利用していたが、ここではmicro:bit(に接

続されているパソコン)が電源も兼ねていることに留意する。

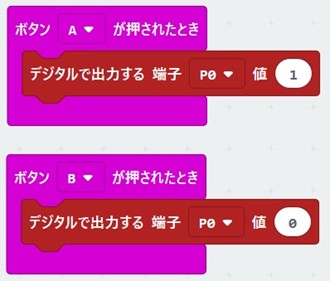

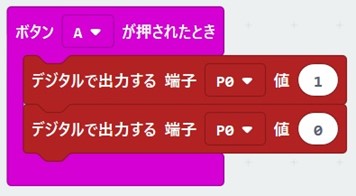

【ボタンスイッチ】

5. スイッチの仕組みと、「プログラミング」について知る。

・各班にパソコンとmicro:bit、LEDを配布する。

・プログラミングをするために、下記のサイトを活用する。

https://makecode.microbit.org/

-このコンピュータは、電気を点ける、消すための手順を覚えています。コンピュータに手順を覚えさせることを「プログラミング」といいます。

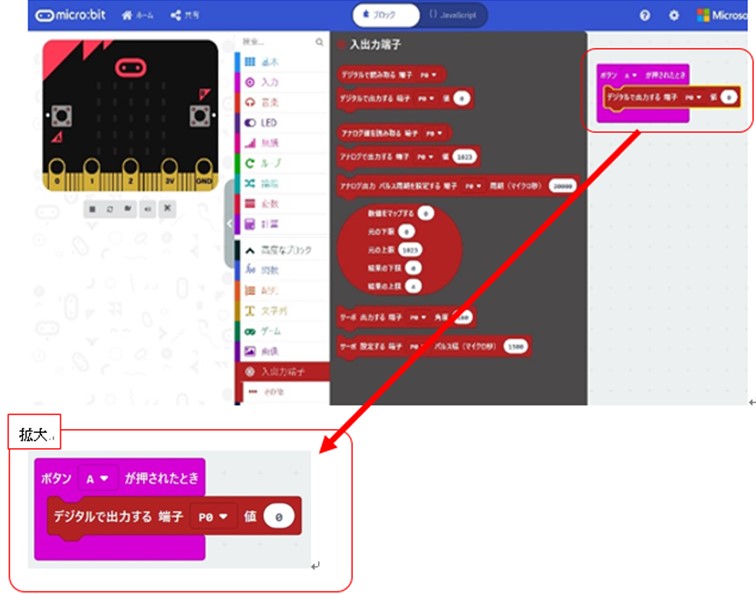

6. 「スイッチを入れる」プログラミングを知り、確かめる。

-「スイッチを入れる」ために、どんなプログラミングがされているでしょうか。

※ダウンロードすることでコンピュータに命令を与えることを伝える。

-みんなもスイッチボタンAを押してみよう。

7. 「スイッチを切る」プログラミングを予想し、確かめる。

・「入れる」「切る」それぞれのプログラミングが必要なことに気付かせる。

-スイッチオフのプログラムはどんな手順にしたら良いかな。

-スイッチオフを自分たちでプログラミングしてみよう。

・ボタンを押さないと動かない点ではスイッチ操作と変わらないことに気づかせ、一度の操作で「切る」までできないか考

えさせる。

-LEDがオンになった後、自動でオフできるようにはできないかな。

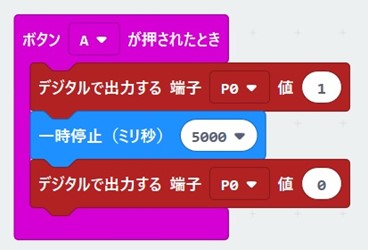

8. スイッチを「入れる」「切る」を一つのプログラミングで行い、実際に動作させる。

9. 一定時間後にオフになるプログラミングを知り、実際に動作させる。

・「一時停止ブロック」の機能、使い方を紹介する。

-では、「一時停止ブロック」を使いましょう。一時停止ブロックは、すぐ前の命令を一定時間続けるブロックです。数字はミリ秒を表しているので、1秒一時停止したい場合は、1000と入力します。どこに入れたらいいかな。

10. 人の動きでオン・オフできるプログラミングについて考える。

・プログラミングによって電気の働きが制御され、電気が活用されていることをおさえる。

11. 本時の学習を振り返り、学習感想を書く。

・プログラミングは電気を大切に使うために役立っていることに気付く。

本時の学習2(9 /10時間)

1) 本時のねらい

身の回りには、センサーを利用して電気を効率よく利用している場面が多くあることに気づき、実際に明るさセンサーを活用したプログラミングを行う活動を通して、電気を効率的に利用する方法を考えることができる。

2) 本時の展開

問題:電気を無駄なく使うために、センサーの活用やプログラミングを行うことで、どのような工夫がされているのだろうか。

1. 前時の学習を振り返る。

ー暗くなったら明かりがついて、明るくなったら消えるようにプログラミングできたらいいよね。

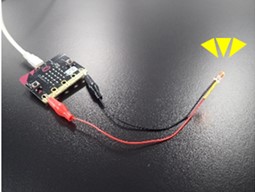

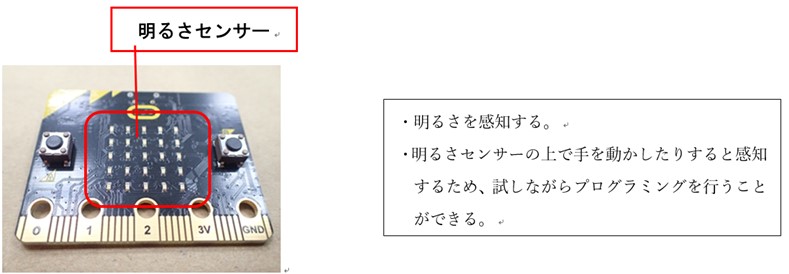

2. 明るさセンサーについて知り、明るさでLEDの点灯をオン・オフできるプログラミングを行う。「もし○○なら□□する。でなければ◇◇する。」という論理ブロックについて知り、確かめる。

【明るさセンサー】

・どのような場面で明るさセンサーが使用されているか確認する。明るさセンサーの機能、使い方を紹介する。センサーの場所を確認する。

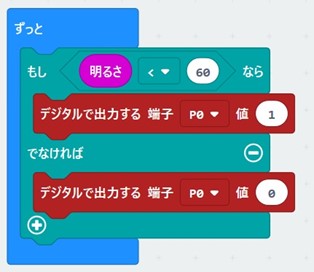

・「論理ブロック」の機能、使い方を紹介する。

-論理ブロックを使うと、「もし○○なら□□する」というプログラムを入れることができます。何を当てはめたらいいかな。

3. 「ずっと」というブロックについて知り、確かめる。リセットボタンとリセットの仕方を知る。

-もう一度同じプログラムで確認したいときは、裏側にあるリセットボタンを押すともう一度同じプログラムで動かすことができます。また、前回の授業で、Bボタンが押されたときスイッチをオフにするプログラムを使ったよね。そのプログラムをつくっておくと繰り返しプログラムを確認することができます。

-暗くなったら点いて、明るくなったら消えるようにしたいのだから、条件が2つのプログラムにすればよいのかな?

それを繰り返すという命令はできるのかな。

そのようなブロックがありますよ。「ずっと」というブロックと、「もし○○なら□□する。でなければ◇◇する」というプログラムを作ることができます。実際にやってみよう。

-少し暗くなっただけで、LEDをつけたい。どうしたらいいかな?

今の明るさを確認する方法があります。「数を表示」に「明るさ」のブロックを入れると、micro:bitに今の明るさが表示されます。その数値を参考に、プログラミングの明るさの数値を変えてみましょう。

※明るさは教室やmicro:bitの状態によっても変わるので、あらかじめ授業する状況に合わせて基準となる明るさのしきい値を確かめておく。

4. 本時の学習を振り返り、学習感想を書く。

センサーを使うと効率よく電気を使うことができる。

身の回りには多くのセンサーが使われている。

電気の無駄遣いが減らせそう。

などの意見が出た。

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

関連教材情報

BBC micro:bit

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ |

MakeCode

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ |