プログラムを通して順番を学ぼう

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

その他

- 対象教科等:

算数

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

文部科学省事業

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

インターネットに接続されたパソコン、もしくはScratchアプリをインストールしてオフラインで実施することも可能

- 実施事例の詳細:

プログラムを通して順番を学ぼう(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款に示されている,知的障害者である児童のための各教科である算数の2段階 (2)内容 A 数と計算の,「数の系列が分かり,順序や位置を表すのに数を用いること」のうち,「数が順序を表すこと」について理解し,用いることができるようになることを目指す。

単元や題材などの学習内容

知的障害の特別支援学校においては,同一学年の児童であっても,障害の状態等により,各教科等の学習の進度が大きく異なることがある。

そこで,本校においても,それぞれの児童に作成した個別の指導計画に基づき,各教科等の学習内容の習熟の程度に応じて,個に応じた指導の充実を図っているところである。

本実践では,これまでに数の系列を理解し,ものの集まりと対応した数詞が分かったり,個数を正しく数えたりすることができるようになっている児童たちが行った学習を取り上げて記す。

ものの個数を数えるときには,数えるものの集合を明確に捉え,数えるもの一つ一つに数詞を順に対応させて唱えていくことが大切であり,児童はこのことがすでに理解できている。

一方,集合数として捉えることができていても,例えば,その集合に対して,「左から何番目は」「右から何番目は」というように,数を用いて集合の中でのものの順番を表すことについては,理解が半ばである。本来,集合に対して「1,2,3…」と数えている過程では,集合の中でのものの順番を数えていることにもなるのだが,数え終えた最後の数がものの個数として残り,順番を数えているという意識が残らないものと推察される。

そのため,児童が生活の中で,集合の中からものの位置を特定して指し示す際に,「左から〇番目」といった言い回しを自在に扱えていない状況がある。

そこで,本単元では,集合の要素に順番を設定しないと解決できない課題を設定し,児童がものに順番を付していく活動を通して,数を用いて順序や位置を表せることを学び,いずれ日常の生活の中で応用して用いることができるようになるための基盤を育てることにしている。

児童が数により順序を表すことに慣れ,将来的には,どのような順番で物事に取り組めば,より効率的に解決できるかを,主体的に考えられるようになることを目指していく。

プログラミング体験の関連

本時においては,児童が集合の要素に対して順番を設定することで,数が順序を表すことができることについての理解を促す。

これまでに,児童は,絵本の読み聞かせなどを通じて,「1番目は誰」といったように,数が集合の中での順番を表すもの通して使えることを知っている。しかし,教師の問いに答えることができても,生活の中で数を用いて順序を表す姿は見られない。

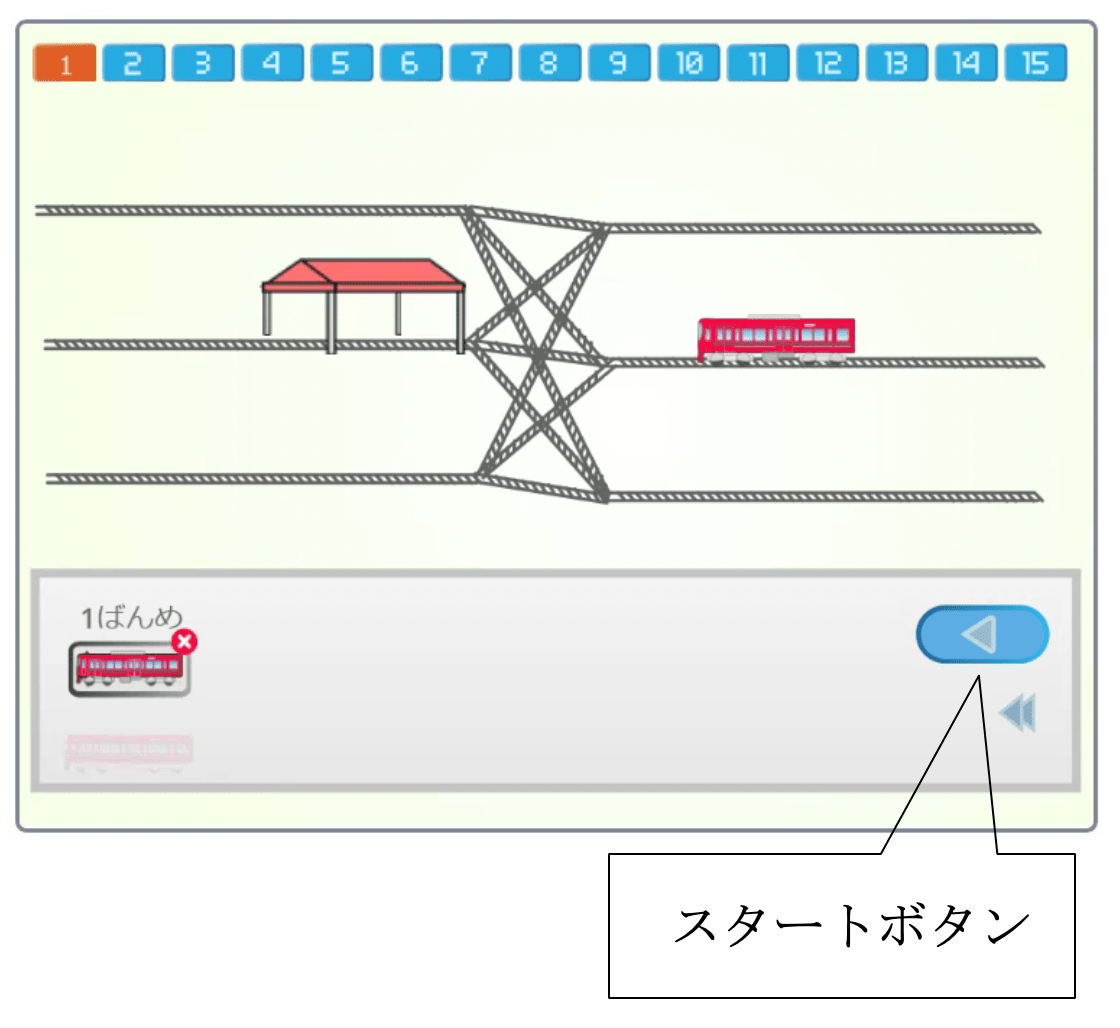

そこで,ビジュアル型プログラミング言語であるScratchで作成されたソフトウェア(プログラム)を利用して,数が順序を表すことができることについての理解を促す過程において,どのようにしたら課題を解決できるのかを考えさせることで,プログラミング的思考を育成する。

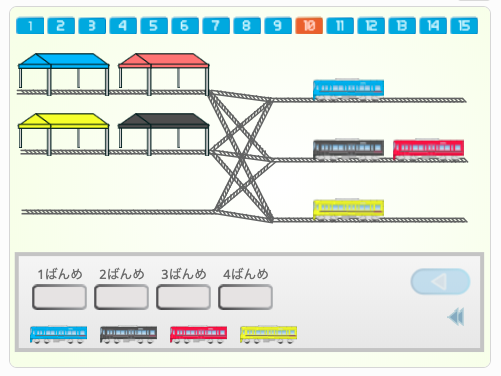

本時では,線路に止まっている6両の電車を,それぞれの決められた車庫に動かすために,児童は電車の司令として,どのような動きの組合せが必要なのかを考えることになる。

しかも,6両の電車を1両ずつ動かして車庫に戻していくのではなく,あらかじめ,6両の電車を動かす順序を考え,まとめて命令を入力しなければならないように教材を設定してある。

このことは,自分が意図する一連の活動を実現するために,どのような動きの組合せが必要であるかを論理的に考えることと捉えることができ,プログラミング的思考の育成と密接な関連がある。

学習指導計画

総時数5時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 |

|---|---|---|

| 1 | 1〜3 | 数で順序を表すことができることを理解する

|

| 2 | 4〜5 | 数を用いて順序を表す

|

本時の展開

本時の展開(4/5時間)

本時のねらい

課題を解決するためには順番を指定する必要があることを理解し,プログラムを使って,集合に対して動かすものの順番を考え,命令することができる。

新特別支援学校学習指導要領上の位置付け

算数 〇2段階 A 数と計算

ア 10までの数の数え方や表し方,構成に関わる数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(ア) 次のような知識及び技能を身に付けること。

(略)

㋕ 数の系列が分かり,順序や位置を表すのに数を用いること。

(略)

(イ) 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること

㋐ 数詞と数字,ものとの関係に着目し,数の数え方や数の大きさの比べ方,表し方について考え,それらを学習や生活で興味をもって生かすこと。

展開

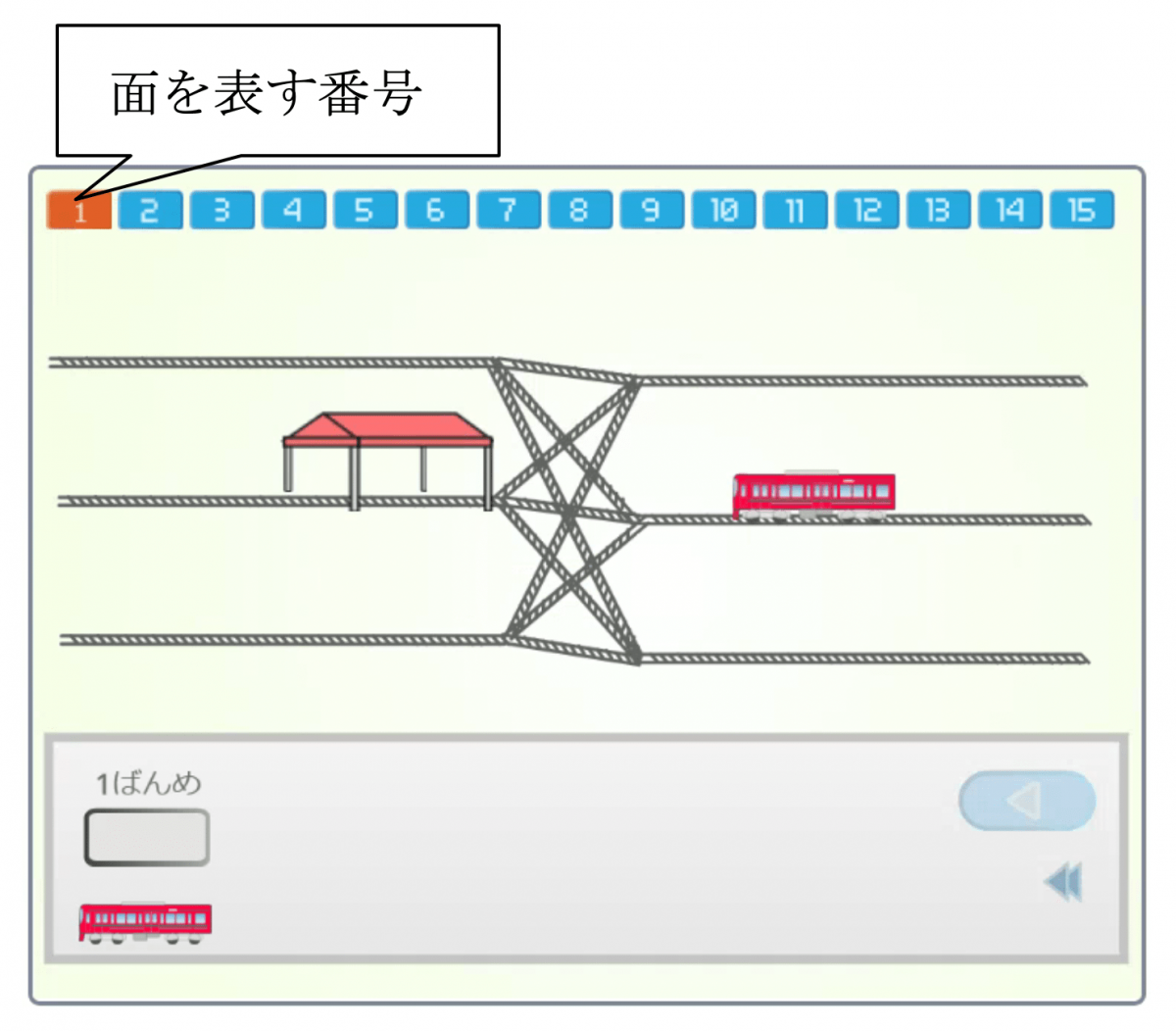

1. ビジュアル型プログラミング言語のScratchを用いて作られたソフトウェアの操作方法を理解する

知的障害のある児童には,話し言葉や文章による説明を理解することを苦手とする者が多い。

そこで,ソフトウェアの使い方を,視覚的に,かつ,段階的に理解できるよう配慮する必要がある。

授業開始前に,タブレット端末をインターネットにつなぎ,「電車車庫入れ on Scratch」をあらかじめ表示させておく。(URL: https://scratch.mit.edu/projects/353087397/fullscreen/)

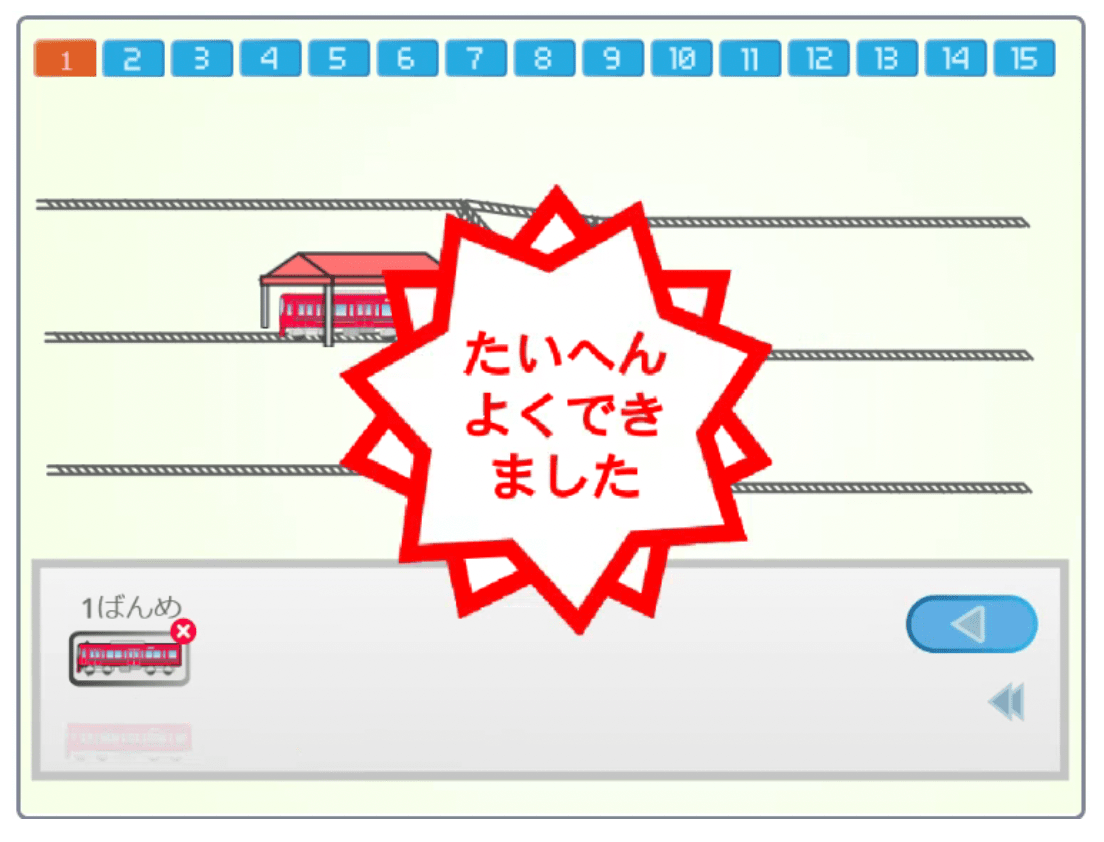

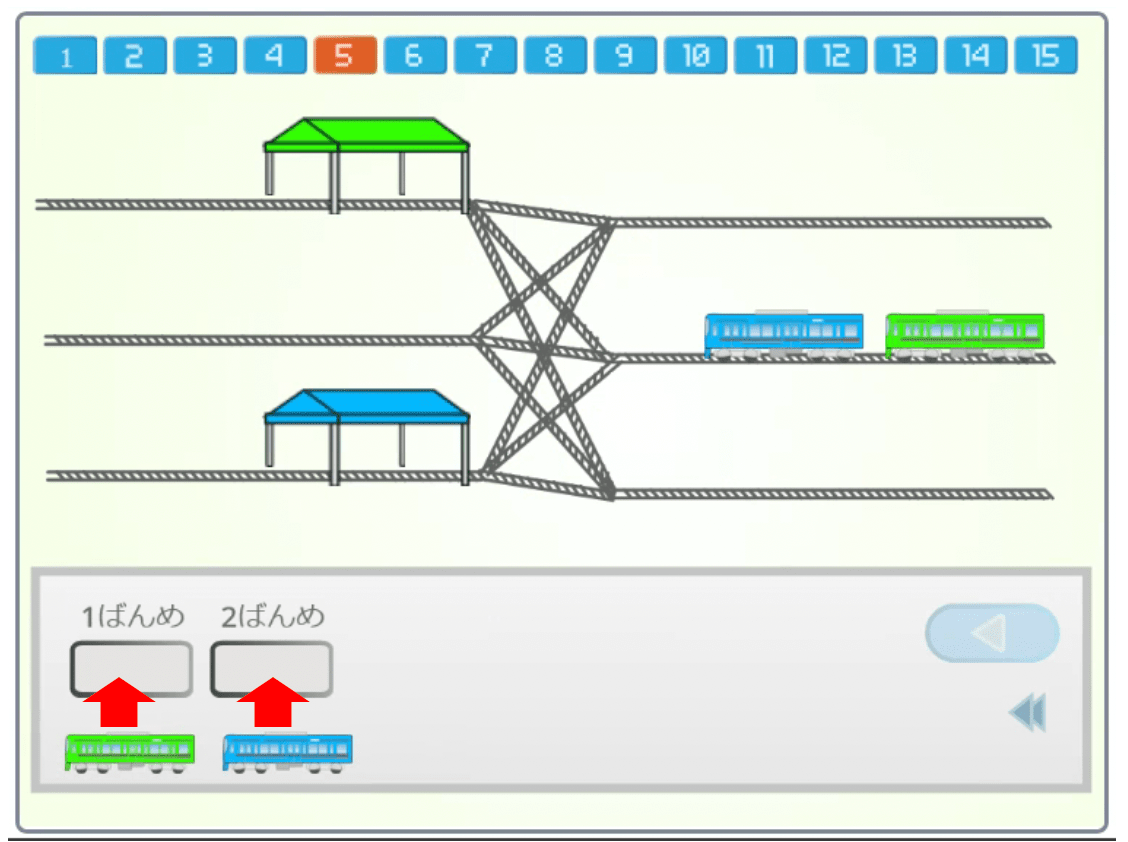

| 第1面を開いて教師が示範し,児童が,ここでの課題は,電車を車庫に入れることであることを理解できるようにする。 |

| 上下どちらの電車にタッチしても,「1ばんめ」の欄にタッチして選んだ電車が入るようになっている。全ての電車を選ぶとスタートボタンが点灯し,押せるようになる。 |

| 第1面から第4面を通して,ソフトウェアの操作方法を理解できるようにする。 |

2. ビジュアル型プログラミング言語のScratchを用いて作られたソフトウェアの操作方法を理解する

知的障害のある児童には,話し言葉や文章による説明を理解することを苦手とする者が多い。

そこで,ソフトウェアの使い方を,視覚的に,かつ,段階的に理解できるよう配慮する必要がある。

授業開始前に,タブレット端末をインターネットにつなぎ,「電車車庫入れ on Scratch」をあらかじめ表示させておく。

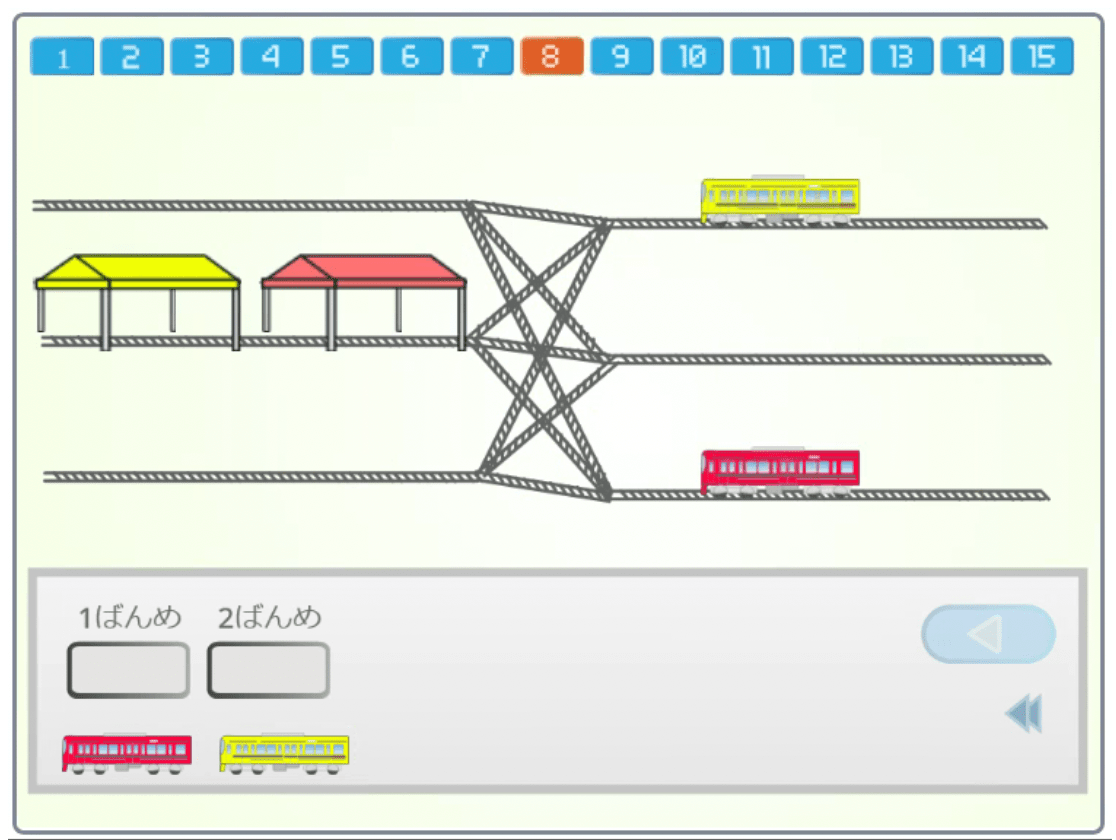

| 下枠に示された電車が,「1ばんめ」「2ばんめ」と対応していると考えたと思われる児童は,黄緑の電車,水色の電車の順番で選んだ。 しかし,スタートボタンを押しても,水色の電車が同一線路上の進行方向に止まっているため,黄緑の電車が動けなくなっていることに気付いた。 この課題を解決するためには,適切な順番を考えなければならないことを児童が理解することができた。 |

| 車庫が同一線路上に連なっている場合,奥にある車庫に入れる電車から順に動かさなければならないことにもやがて気付いた。 |

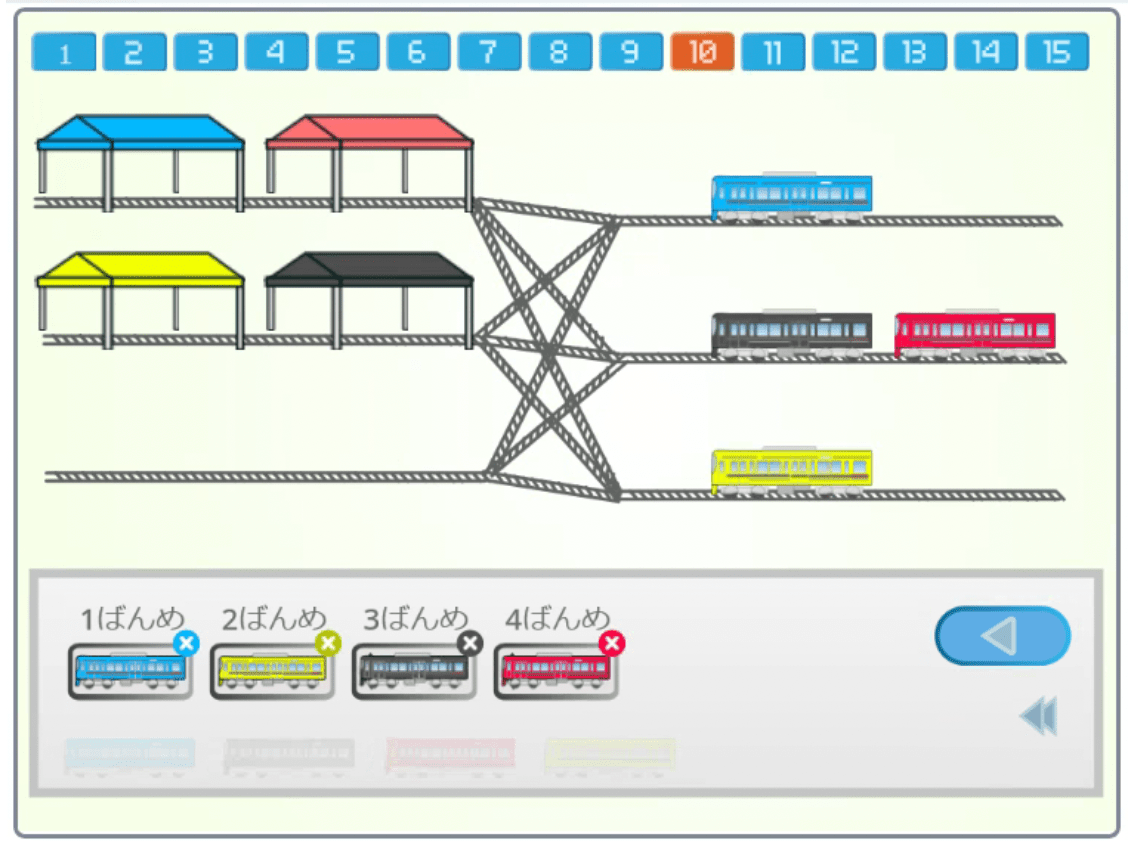

| 車庫や電車が同一線路上に連なっている場合,「中央寄りの電車から順に動かす」,「奥にある車庫に入れる電車から順に動かす」の二つのルールを同時に守ることができるような組合せを考えなければならないことにもやがて気付いた。 |

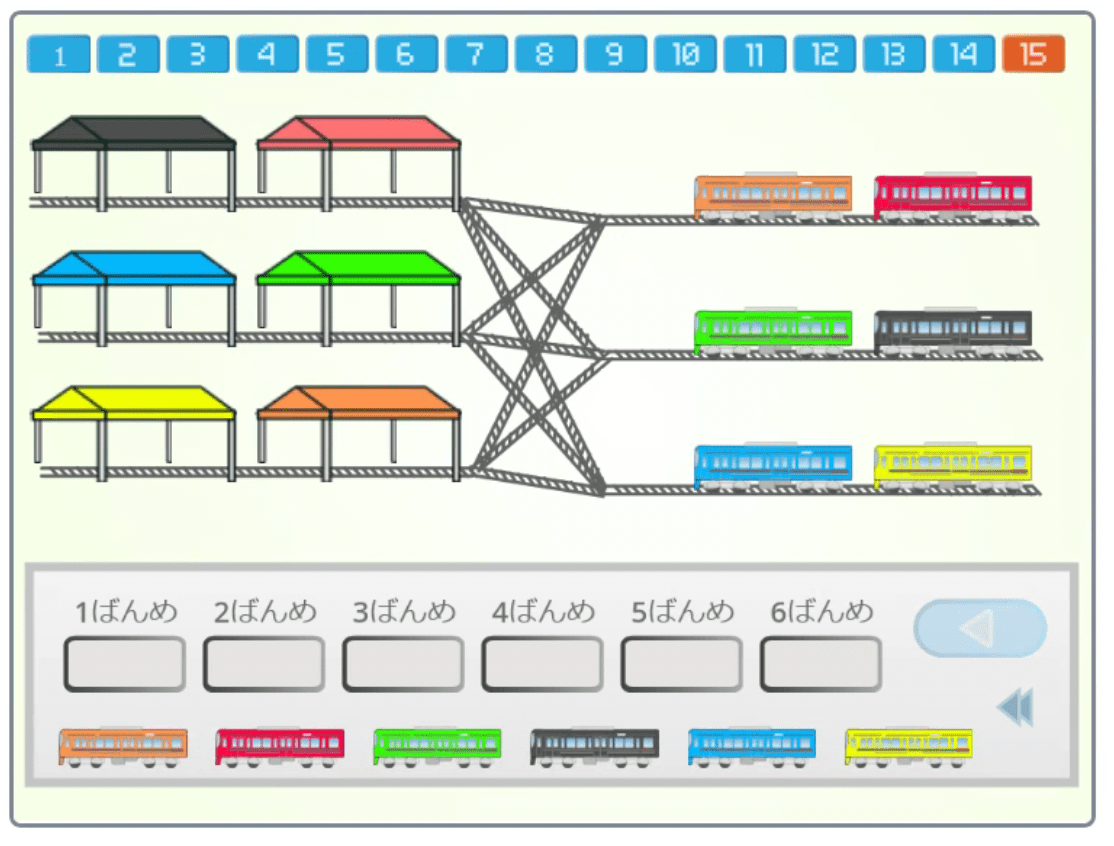

| (第15面の場合,1番目は必ず水色の電車になるが,2番目は黄緑の電車でも黄色の電車でもよく,児童が自分の意図した動きを実現させるための順番を考えることができる。) |

児童の中には,「中央寄りの電車から順に動かす」,「奥にある車庫に入れる電車から順に動かす」の二つのルールを同時に守るための命令の組合せを,自分一人で考えることが難しい者もいた。

しかし,本授業は,タブレット端末を児童一人一人に配布して実施したため,隣で取組む友達の様子を見て,解決の仕方を学ぶ姿が見られた。また,困っている友達に自らアドバイスを送る児童も現れた。

学習が進むにつれ,「1番目,水色」と命令の組合せを言葉で表現する児童も見られるようになった。

次時には,設定した順番やその理由を,言葉で表現する学習を意図的に取り入れ,「数が順序を表すこと」について理解をより確かなものにするとともに,いずれ日常の生活の中で応用して用いることができるようになるための基盤を育てていきたい。