自動化の進展とそれに伴う自分たちの生活の変化を考えよう

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第6学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

その他

- 使用ツール:

Scratch

ものまね算(暗号解読)アプリ - 実施主体:

鉾田市立鉾田北小学校、株式会社Preferred Networks

- 実施都道府県:

茨城県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

鉾田市

- 学校名:

鉾田市立鉾田北小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

パソコン・ウェブブラウザ(Windows10、Chromeを利用)

Scratchは児童1名でパソコン1台を利用

ものまね算アプリは児童2名でパソコン1台を利用 - 実施事例の詳細:

学習活動の概要

単元の目標

人々の生活を便利にする機械による自動化の仕組みを調べたり、簡単なプログラミングを行ったりする活動を通して、自動化システムを開発・運用することによって社会に貢献できる職業があることや自動化システムを開発する方々の思いに気づき、自分たちの生活における自動化技術を見直し、現在や将来の生活でどのように生かすことができるか考えようとする。

単元や題材などの学習内容

洗濯機や冷蔵庫、車の自動運転など、自動化により身の回りの生活を豊かにしてくれている技術が多くあるが、最近ではコンピューターに直接指示を与える代わりにたくさんの正解データを与え、より高度な処理を自動的に行う技術が身近になってきている。その自動化の進展が、私たちの日常生活や地域の産業、農業においても影響を与え、超スマート社会が実現されていくことが考えられる。

こちらの授業では、株式会社Preferred Networks(以下「PFN」)社の「お片付けロボット」を最先端の自動化の技術として紹介いただき、ロボットにどのようなトレーニングを行うことで認識率が向上されていくのか、作っている人の思いを知りながら、「例示的プログラミング」というプログラミング体験を行う。「例示的プログラミング」は、人間がすべてのロジックを構築するのではなく、正解となる例をコンピューターに訓練させてロジックを作っていく方法である。その対比として、Scratchを使って児童がロジックを作っていくプログラミング体験も行い,画像を認識させるためのプログラミングを組むことの大変さも体験する。

プログラミング体験の関連

本単元は、新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

事例を見聞きするだけではなく、実際にプログラミングを体験することで、自動化の進展が私たちの生活を豊かにしてくれることをより深く学ぶことができると考えている。

PFN社が提供してくれた「ものまね算」アプリでは、児童が宇宙人となり自分たちの星で使われるオリジナルの数を考える。紙に書いたオリジナルの数字を画像として読み込ませることで、自分たちで考えた宇宙数字をアラビア数字へと変換することができる数字文字認識アプリを作れるものになっている。認識率が低すぎると子供たちが達成感を得られないため、サーバー側では認識精度を調節するなど様々な処理が動いており、児童に短時間で「例示的プログラミング」のエッセンスを伝えることができる。

学習指導計画

総時数8時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1~8 | 自動化される仕事と、私たちの生活【課題設定】 今までの社会科の学習をもとに身の回りの生活が便利にしてくれる工業製品にはどのようなものがあったのかを振り返る。 Society 5.0の動画から、未来が楽しみになる技術(AIなど)があることを知る。 現在でも、洗濯機やエレベータ等自動化されているものは多いが、それとSociety 5.0動画で紹介されているドローン宅配や、AI家電などは違うように感じる。

【情報収集】 ビデオ(お片付けロボットのデモ)を見て、どのようなことが自動化なのか知る ● プログラミングの大変さとAI(自動化)の違いを知る Scratchを使った数字認識プログラム開発を行い、自分でロジックを作って行くプログラムについて理解する 画像認識で数字を解読するアプリをみて、その違いについて考える

● 暗号解読アプリをつくる ● 作った暗号解読アプリを友達に発表する 【整理分析】 作った暗号解読アプリの発表会 自分でロジックを組み立てるのではなく、例を示してコンピューターにロジックを作ってもらう例示的プログラミングを体験し、仕組みについて理解を深める 【まとめ・発表】 画像認識を使うことで、私たちの生活にどのように生かせるだろうか 画像認識などの例示的プログラミングを使うことで、私たちの現在の生活や、地域の産業の将来について考える

|

実践報告

本時が位置する学習過程

1. 情報化の進展によって、私たちの生活が便利になっていることを理解し、自動化の仕組みについて学習しようとする意欲を高める

今までの社会科の学習をもとに身の回りの生活が便利にしてくれる工業製品にはどのようなものがあったのかを振り返る。

生活の中で、「自動」という言葉のつく家電を発表させる。

(自動運転、冷蔵庫、自動ドア、クリーニングロボット、スマホ、テレビ等)

動画Society 5.0を見る。

近未来の素晴らしさに気付くと同時に、AIがどのようなものなのか知ることができる。

・ 動画を見て興味を持ったものは何か。

・ドローン宅配、AI家電(冷蔵庫)、AIスピーカー(コミュニケーション)、オンライン診察(遠隔診療)、無人トラクター(スマート農業)、会計クラウド、無人走行バス

・「自動」と「AI」の同じところや違うところを発表する。

自動化の賢さの数直線上に表す。

各グループで家電の写真を自動化の複雑さ(賢さ)の数直線上に表し、自分たちの自動化に対する考えを発表する。

自分たちの生活を便利にしている家電製品は、「自動化」「AI」ともにたくさんあげることができた。しかし、具体的な自動ドアの仕組みについて質問すると、まず人を認識する機能が必要であり、さらに「開く」ためには動く部分が必要であるといった仕組みを上手く説明できず、理解が不十分であることがよくわかった。これからの学習で、自動化の仕組みを学習し、体験することにより、自動化の仕組みの理解を深めさせたい。

各グループで家電の写真を自動化の複雑さ(賢さ)の数直線上に表し、自分たちの自動化に対する考えを発表させることにより、児童の自動化に対する関心を高めると同時に認識を深めることができた。

2. ビデオを見て、どのようなことが自動化なのか知る。

散らかった部屋を自動で片付ける様子を確認する。家にある自動掃除機とは違う仕組みであることに気づく。あらかじめ決められた場所で決められた動きをするのではなく、コンピューターが状況に応じて自動で動いている。

ビデオ(お片付けロボットのデモ映像)を見る。

出た!最先端のおかたづけロボット!の巻 https://youtu.be/-A9x0LkzoZM

お片付けロボットにはプログラムが入っており、物を認識し(それがおもちゃかどうか、どの向きに置いてあるか、など)、それに基づいて動作を行うことに気付く。

ビデオ(お片付けロボット仕組み解説)を見る。

すごいぞ!おかたづけロボットの謎!の巻 https://youtu.be/MiWUDUsOi4Q

ロボットがカメラ画像を通して状況を認識する仕組みについて理解する(物を見るための装置、物を認識するための機械学習の存在を知る)。

→ トレーニングすることによりものを認識することができるようになった。

認識結果に基づいて動作を行う仕組みについて理解する(認識結果に基づいてものを掴む、目的地に運ぶ、そこで離す、という一連の動作が必要であることを理解する)。

→ 人間もロボットも失敗して成長している。

ビデオ(自動化技術の応用可能性)を見る。

すごいぞ!自動化技術の未来の巻 https://youtu.be/nnKLEk3XFYc

・料理や洗濯物を取り込むロボット、家事をロボットに任せて、家族で遊ぶ。

・自分で考えて行動するロボット。

・自動で移送する乗り物、ロボットが自分で学ぶ → 完全自動運転へ研究開発している。

・医師が不足している → 機械が画像認識などで医者をサポートする。

ビデオ(プログラミングって何?)を見る。

西川社長に聞く!プログラミングって何?の巻 https://youtu.be/LKLmU5H4svE

・なぜプログラミングを勉強するとよいのか。

→ 社会の変化に対応するために、その変化の仕組みを知り、これからの社会を築く人となる。

・コンピュータは、いろいろな分野をつなげる「のり」のようなもの。

→ プログラミングを楽しんでほしい 新しいことがどんどんできるようになる。

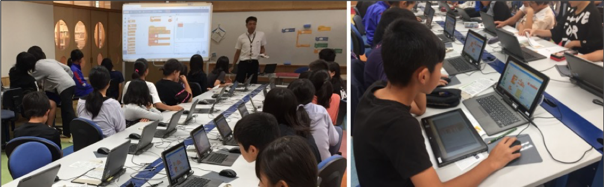

4本のビデオを1時間の中で見たので、児童の集中力がもつのか心配であったが、児童は興味深くビデオを見ていた。

お片付けロボットでは、画像認識を使って、落ちているものの種類や場所を判別していた。こういった賢い自動化には、画像認識が使われていることに気づき、画像認識について興味をもつようになった。

次時では、画像認識を使ったプログラムと、人間がロジックを決めているプログラムについて体験的に学ぶ。

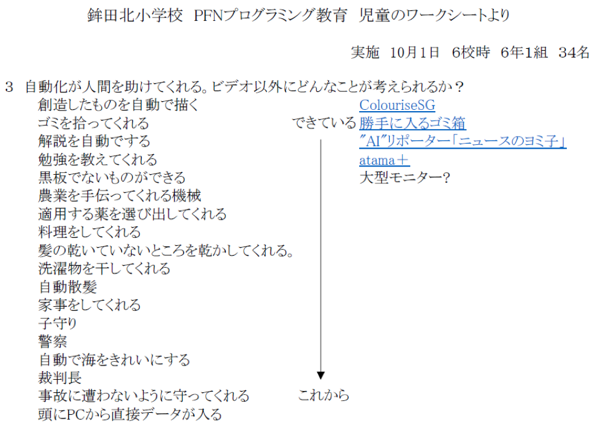

授業で使用したワークシートより、児童の意見。

「自動化が人間を助けてくれる。ビデオ以外にどんなことが考えられるか?」

3. プログラミングの大変さとAI(自動化)の違いを知る。

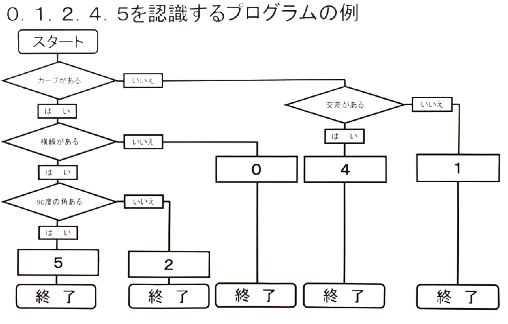

Scratchでアラビア数字認識プログラムを作る。

フローチャートを使って、アラビア数字の分類の仕方を説明する。

教師がプログラムの仕方について大型提示装置を用いて説明し、児童も説明を見ながらプログラミングする。1→4→0→2→5

https://scratch.mit.edu/projects/318825221/editor/

「難しかったところ」「分かったこと」について発表する。

「Scratchでアラビア数字認識プログラムを作る」は、児童にとっては、どの条件を使えば分類できるのか、戸惑っているようであったが、熱心に取り組んでいた。20分の作業で、「正解」が3問できた児童が数名いた。

暗号作成アプリを使う。(次時の学習の紹介)

・画像認識の素晴らしさに気づかせる。

・児童の「やってみたい」という意欲を高める。

4. プログラミングの大変さとAI(自動化)の違いを知る。

暗号解読アプリの使い方を知る。

各自暗号解読アプリの操作をする。

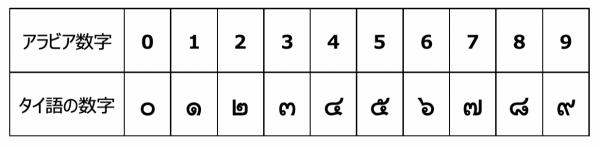

ここではあらかじめ訓練済みのアラビア数字・タイ語の数字の認識について体験する。

アラビア数字とタイ語の数字

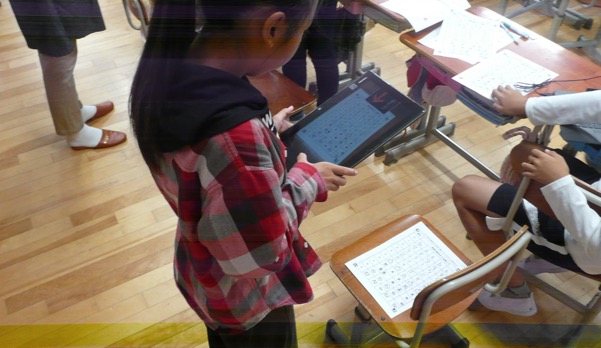

ものまね算アプリで、タイ語の数字認識を試している様子。

各数字の類似スコアが表示される。

Scratchのアラビア数字認識プログラムと暗号解読アプリの違いについて発表する。

Scratchは数字を判別する条件(ロジック)を自分で考えて設定するのが大変だったが、暗号認識アプリは書くだけですぐにその数字を認識してくれることを理解する。

自分たちで暗号解読アプリを作るための作業の手順を説明する

アラビア数字・タイ語の数字認識を体験したので、それがどのような仕組みで作られているかを理解するために、自分たちで独自の数字文字を作り、それを認識するアプリを作る。

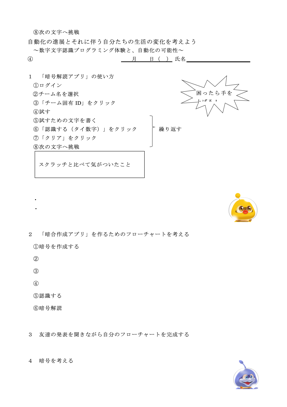

暗号解読アプリを作るための手順:

1. 2人1組で、0?9までの暗号を考えてワークシートに記入する。

2. コンピューターを訓練するためのデータセットを作る。(考えた暗号数字を、手書きで用意する=訓練するための教師データ)

3. データを写真で撮って、ものまね算アプリにアップロードする。

4. アプリを使って訓練する。

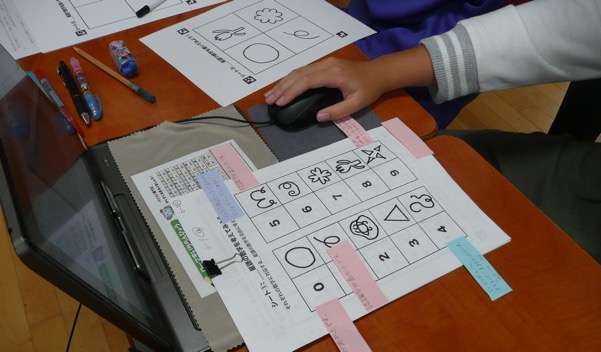

0~9までの独自の数字文字を考える。

児童が考えた、独自の数字文字

このあとで教師データを作成する。(各文字を5回ずつ手書き)

独自の数字を考えるのは、最初は戸惑いが見られたが、次第に自分たちのオリジナルの文字を考える楽しさを感じていた。

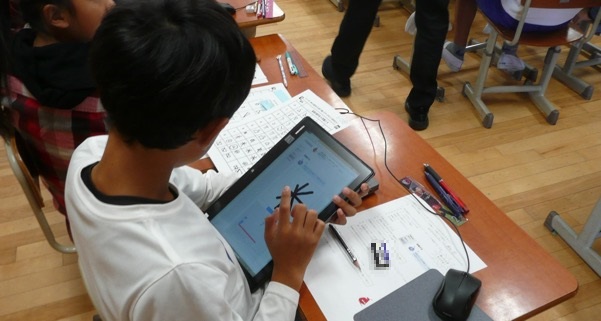

5. 暗号解読アプリを作る。

作業の手順を説明する。

1. 宿題で、独自数字をそれぞれ5回ずつ記載したものを作成してくる。

2. その紙をイスの上に置いて、それぞれ写真を撮影する。

3. すべての紙を読み込めたら、先生に伝えて「ものまね算アプリ」を訓練する。

4. 数字を認識するかテストする。

自分たちで考えた数字文字を、それぞれ5回ずつ手書きした紙を用意する。

これがアプリで訓練する元データとなる。

訓練ができたら、パソコンに手書きで文字を書いてみて、意図したとおりに認識されるかどうか確かめる。

思い通りに認識したかどうかを確かめる。

思い通りの結果にならなかった場合は、何が問題なのかを考えて付箋でメモを書く。

(独自に作った数字文字の形が似ていたので、判別が難しい物があった等)

似ている文字があれば変える、精度を下げる原因の文字があれば消すなどの工夫(デバッグ)を行い、精度が上がるかを試す。

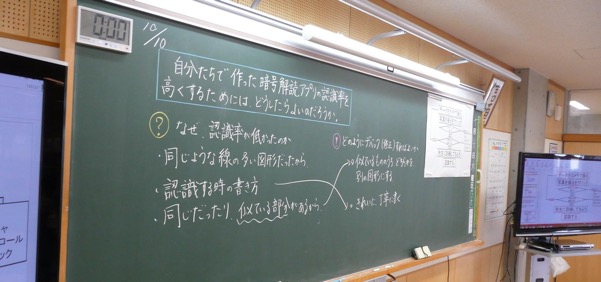

板書

6. 作った暗号解読アプリを友達に発表する。

各チームで作った暗号数字を使って、自分の誕生日を暗号で表現する。

前時で作成した数字文字を認識できるアプリを使って、児童自身の誕生日(例:6月20日生まれ→0620)を作った数字文字で違うチームの友達に解読してもらう。

私の誕生日は何月何日でしょう?

ものまね算アプリを通して見ると、数字が解読される。

やってみた感想を発表し合い、交流する。

7. 画像認識を使うことで、私たちの生活にどのように生かせるだろうか?

「プログラミングで自動化できるものを増やし、生活を便利にするものを作っていきたい。」

「宇宙数字を考えたり、画像を認識させたりしたが、難しいことをするという楽しさがあった。」

「人工知能(AI)で今ある仕事がなくなるかもしれないけれど、逆に新しい仕事が作れるのではないかと思った。」

ワークシート

補足

鉾田市立鉾田北小学校について

茨城県の南東部、太平洋に面した鉾田市は、自然と気候に恵まれた、豊かな大地が広がっています。肥沃な大地と潮風に恵まれ、日本でも有数の農業地域として様々な種類の農作物が栽培されています。学校は市の北部に位置し、平成28年度に近隣の5校が統合してできた開校4年目の学校です。近隣では、ミニトマトやさつまいも、いちごやメロン、水菜などが盛んに栽培されています。これからの農業ではAIなどの最新技術を活用して、省力化を進めていったりや生産性を高めていったりする必要があり、今回の「自動化の進展」の学習に当事者意識をもって取り組んでもらえると考えました。

関連資料

日本ソフトウェア科学会第36回大会発表資料「帰納的プログラミングの初等教育の試み」

https://www.slideshare.net/pfi/36-169487084

本授業で活用した「ものまね算アプリ」についてPFN社が学会発表した資料

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「自動化の進展とそれに伴う自分たちの生活の変化を考えよう」~茨城県鉾田市立鉾田北小学校(協力:株式会社Preferred Networks)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |