私たちの生活を支える郵便局の仕事

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第3学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

台東区立金曽木小学校、日本郵便株式会社

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

台東区

- 学校名:

台東区立金曽木小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

パソコン・ウェブブラウザ(Window10, Edgeを利用)

児童2名でパソコン1台を利用 - 実施事例の詳細:

私たちの生活を支える郵便局の仕事(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

本単元では、児童が郵便物について経験してきたことを踏まえて、郵便の仕組みについて考えをもつことから活動を開始する。郵便局への見学で様々な仕組みと仕事があることに気付き、それをプログラミング体験と学校内郵便局ごっこを通して理解を深める。また、それらの疑似体験を通じて、次のような学習をすることを目標とする。

郵便局がみんなの役に立っていることに気づき、働く人々の役割に気付く。

郵便局の仕事について、課題意識をもって調べ、自分なりの方法で表現することができる。

相手の気持ちを考えて、手紙を書くことの大切さに気付く。

【知識及び技能】

私たちのくらしの中で郵便局の仕事がどのように役に立っているのかを理解している。

【思考力,判断力,表現力等】

郵便局で見学したことを基にして、友達と話し合い、プログラミングを通して表現している。

【学びに向かう力,人間】

郵便局の仕事に関心をもち、おたよりが届くまでの過程を、プログラミングを用いて表現しようとしている。

単元や題材などの学習内容

本単元では公益施設の中でも自分たちの生活で関わっていることの多い施設の例として、郵便局に焦点を当てる。郵便物がどのように運ばれているのか、郵便局の中でどのような仕事が行われているのかを調べる活動や、実際に郵便局を見学する活動を通して、郵便局が私たちの生活を支えてくれており、そこに働く人々がいることを考える機会とする。また、実際に郵便の仕事をプログラミングや学校内郵便局等を通して体験し、手紙や荷物の円滑な流通にプログラミングが使われており、それが私たちの生活を豊かにしていることに気付き、情報技術の進展と私たちの生活の関わりについての考えを深めるようにする。

プログラミング体験の関連

総合的な学習の時間において,プログラミング体験を取り入れた学習活動を展開する際,育成することを目指すのは,以下の2つのことである。まず,探究的な学習の過程に適切に位置付け,探究的な学習において論理的思考力を育成すること。次に,コンピュータの動きをよりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養すること。使用する学習ツールに関しては,プログラミングを学ぶために作られたものだけでなく,「課題の設定」や「情報の収集」等,探究的な学習に活用可能なものであり,できるだけ操作の習得に時間がかからないものが望ましい。

本単元では、郵便の仕組みを表現するための方法の一つとしてプログラミングを活用してアニメーションを作成する。郵便局の見学を通じて、郵便の流れを理解したが、実際にプログラムに表現するときになると、正しい手順で郵便の工程をもれなく設定しないと、送り先まで郵便物を送付することができない。そのため教えていただいた郵便の流れを、再度確認しながら理解に漏れが無いかどうか確認する作業になり、理解が深まると考える。

このように、プログラミングを体験する学習を取り入れることにより、探究的な学習をより確実なものとするとともに、新たな情報発信の方法を身につける学習となることが期待できる。

学習指導計画

総時数12時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 1~2 | 郵便物の特徴を調べよう課題の設定 ・私たちと郵便物や郵便局の関わりについて話し合う ・手紙等がどのように相手先に届くのかを課題に設定する 情報の収集 ・持ち寄った郵便物の特徴から、どのような情報が必要か調べる ・郵便局や郵便局で働く人について調べる ・疑問に思ったことを、図書室の本や、インターネットで調べる 整理・分析、まとめ・表現 ・調べたことを整理し発表する。

| |

| 2 | 3〜12 | 郵便局を見学して、郵便物が届くしくみを調べよう 郵便の仕組みや郵便局の人がどのような仕事をしているかを知るために、郵便局を見学することを伝え見学のための準備を行う。 ・1次で出た疑問をまとめ、郵便局の人に質問を行う準備をする ・ 見学のマナー等の確認 郵便局を見学する ・ 郵便についての歴史の説明 ・ 郵便がとどくまでの仕組みの説明 ・ 郵便区分機などが、郵便番号に応じて自動的に仕分けされている仕組みを説明 ・ 窓口で行う業務の説明(郵便、貯金) ・ 地域のために働く郵便局の仕事についての話 見学してきたことを整理する 整理した郵便物の流れを、Scratchを使ってプログラミングで表現してみよう 整理した内容や、作成したプログラムをまとめて発表する |

実践報告

本時が位置する学習過程

2次. 郵便局を見学して、郵便物が届くしくみを調べよう

郵便局を見学する

上野郵便局にて、道地 進 郵便部 総括課長のお話を伺いました。

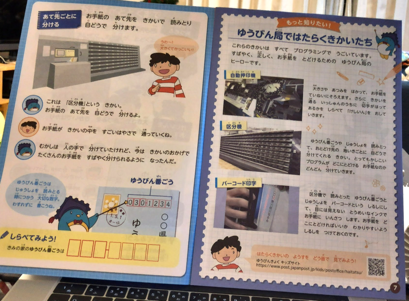

ビデオを通して、おたよりが届くまでを学びました。

安全に走行するために、運転手は出発前に必ず車両の点検と走行訓練を行います。

郵便局で配布されたパンフレット、ゆうびんがとどくまでをわかりやすく説明してくれている

見学してきたことを整理する

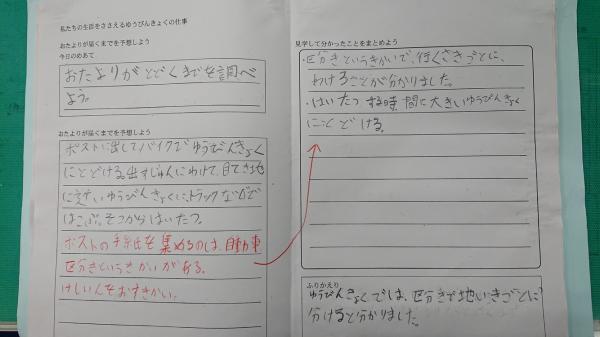

郵便が届く仕組みについて、見学してきたことも含めてまとめる

本時の展開

本時の展開(13/20時間)

本時のねらい

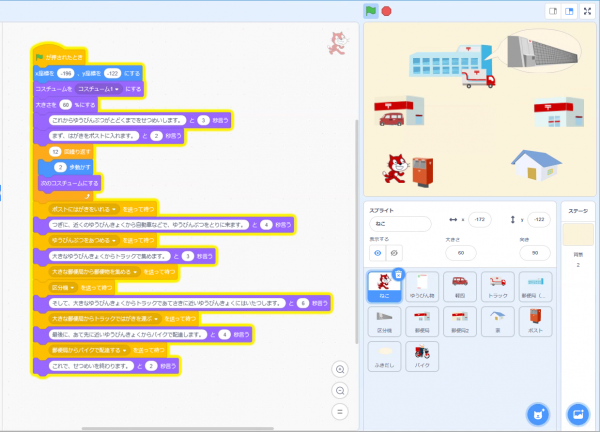

郵便が届くまでを分解して、プログラミングで表現する

展開

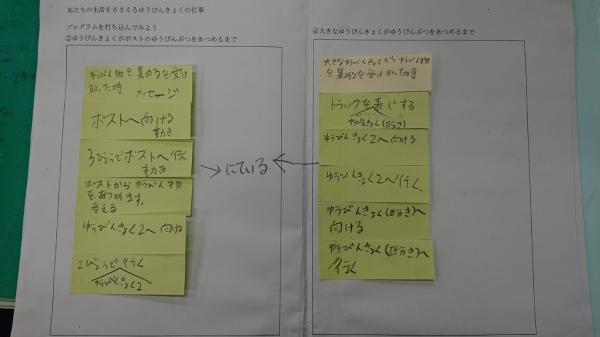

1. 郵便が届く仕組みを、Scratchで表現するための処理に分解する

・ Scratchについては別の時間で体験している

・ Scratchのサンプルをみて、使えるスプライト等を確認する

(郵便局や区分機、ポストや配達バイクなどのスプライトはあらかじめ準備してある)

・ 郵便が届くまでをプログラミングで作成するためには、これまで調べてきた流れをプログラミングの設計に合わせてデザインする必要がある

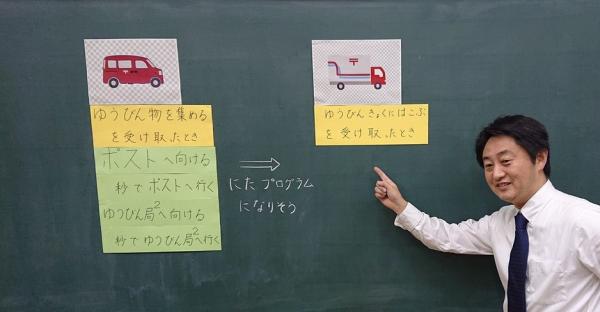

板書にて、プログラミングの流れを確認する。

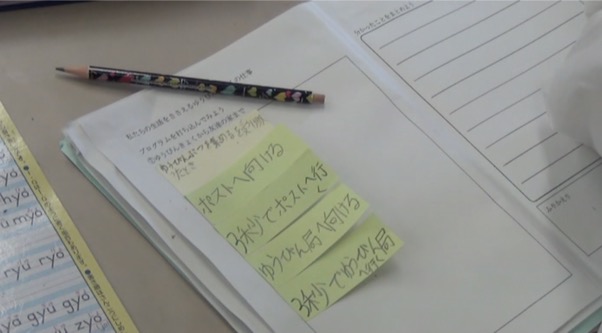

ノートに付箋で、ブロックの処理を作っている

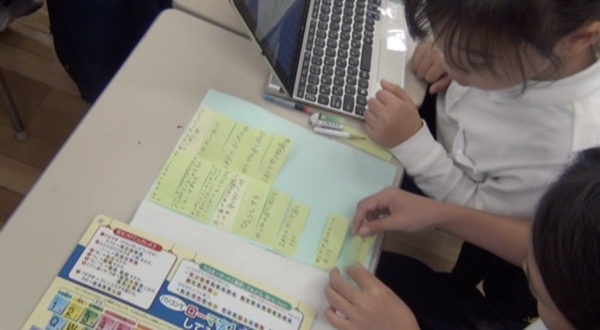

2. ペアでプログラミングする

・ ポストにはがきを投函する=はがきをポストまで移動させて、消す

・ ポストに郵便局の車が回収に来る=郵便局の車を、郵便局上で表示し、ポストまで移動させ、再び郵便局へ移動させる

ペアでプログラムを作成する

プログラミング体験の様子

3. 作成したプログラミングを紹介する

他のペアのプログラムの発表を受けて、自分たちの処理を見直す

4. 振り返り

・ どんな場所なのかイメージできないので,写真を加えよう。

振り返りを記載する

児童の作成したプログラム例 (https://scratch.mit.edu/projects/336277437/editor/)

ワークシート例:

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「私たちの生活を支える郵便局の仕事」~東京都台東区立金曽木小学校(協力:日本郵便株式会社)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |