自動車に搭載された技術と私たちの生活を便利にするプログラム

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語, ロボット

- 使用ツール:

- 実施主体:

府中市立住吉小学校、日産自動車株式会社

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

府中市

- 学校名:

府中市立住吉小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

iPad、児童2名でiPad1台を利用

- 実施事例の詳細:

学習活動の概要

単元の目標

情報技術を生かした最新の自動車やものづくりに携わる人々に関する探究的な学習を通して,情報技術やものづくりが人々の生活や生産活動に生かされていることに気付き,情報技術の進展と自分たちの生活との関わりについての考えを深めるようにする。

【知識及び技能】

・ 私たちの生活を豊かにするための技術が多様に存在しており,それぞれによさがあることを知る。(多様性)

・ ものづくりには,使う人の立場や状況を考えたり,環境に配慮したりするなどの工夫があることを知る。(創意工夫)

・ ものづくりに携わる人々がもつそれぞれの思いや願いがあることを知る。(共通性・独自性)

・ 情報技術やものづくりが,社会のニーズや状況に応じて私たちの生活に大きな影響を与えていることを知る。(相互性)

【思考力,判断力,表現力等】

・ 地域の人々等の思いをふまえて課題を設定し,解決方法や手順を考え,見通しを持って追究している。

・ 目的に応じて手段を選択し,情報を収集したり,必要な情報を選んだりしている。

・ 視点を明確にして問題状況における事実や関係と,整理した情報を関連付けたり,多面的に考察したりして理解し,多様な情報の中にある特徴を見付けている。

・ 相手や目的,意図に応じ,工夫してまとめ,表現している。

学習の仕方をふり返り,学習や生活に生かそうとしている。

【学びに向かう力,人間性等】

・ 課題意識をもって,自分なりの方法を工夫しながら探究活動に取り組んでいる。

・ 課題解決に向けて,他者と協働して探究活動に取り組み,その大切さに気付いている。

・ 異なる意見や他者の考えを受け入れ尊重しながら,探究活動に取り組んでいる。

・ 探究活動を通して,自分と実生活・実社会の問題の解決に取り組もうとする。

単元や題材などの学習内容

本単元は、学習指導要領第5章総合的な学習の時間第3の2(9)後段部分「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

〈第1次〉

● 社会科「工業生産を支える人々」の学習を振り返る中で、ロボットが活躍していたこと、さまざまな情報技術が開発されていること、自動車づくりに携わる人々の思いや願いがあることなどについて交流しながら、自分たちの生活に身近な自動車に意識を向けるようにする。その際、過去の自動車や生産の様子と現在の自動車や生産の様子を比較し、コンピューターにプログラムを組み込むことによる技術開発や、それらが自分たちの生活に影響を及ぼしていることを踏まえ、実際に見学・体験してみたいという意識を高めるようにする。

● 実際の見学・体験自動車に搭載された実際の機能やセンサー等の働き,企業が目指していること(事故減等)について説明してもらったり,自動駐車を体験したりすることを通して、「自分たちもプログラムしてみたい」という意識を高めるようにする。

●見学・体験したことを振り返りながら、最新技術と自分たちの生活との関連を考え、自分たちが目指す機能を実現するためのプログラミングを行う。プログラミングしたものを紹介し合ったり、自分たちとの生活とプログラミングとの関係を振り返ったりする。

〈第2次〉

●自動車に搭載された最新技術が生まれた背景等について交流しながら、最新の技術と私たちの生活の変化について課題を設定する。その際、超高齢化、グローバル化、エネルギー・資源等環境の視点や、最新技術を開発している人々や組織の思いや願いも踏まえるようにする。

●自動車と世の中や生活の変化等についての情報を集めて整理・分析し、「様々な技術が安全安心だけでなく、生活を豊かにすることにつながる」こと等についての考えをまとめるようにする。

〈第3次〉

●モノを使う人の立場に立ち、情報技術と自分たちの生活との関連や、自己の生き方についての考えを深めるため、地域の人々にインタビューしたこと等を、自分たちの生活や生き方と関連付けてまとめ、表現するようにする。

プログラミング体験の関連

総合的な学習の時間においては、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することだけにとどまらず、情報や情報技術、ものづくり等に関する課題について探究的に学習する過程にプログラミング体験を適切に位置付けるとともに、プログラミングを体験しながらそのよさや課題に気付き、現在や将来の自分の生活や生き方とつなげて考えることが必要である。

〈第1次〉

●工場や研究所等の見学ののち、「自分たちでもプログラムしてみたい」という意欲の高まりから、例えば衝突を回避するプログラムをつくって紹介し合う等が考えられる。そこでは、そのために必要な情報を収集する中で、意図する一連の動きを実現するには、一つ一つの個別の動きをつなげたり、動くイメージを言語化したりすることが大切であることに気付くとともに、それらに対応する命令が必要であることに気付くようにする。

また、衝突を回避するプログラムであれば、「衝突を予測して回避する」ために、「もし、センサーが障害物を感知すれば止まる」等の命令に条件を設定したり、条件を分岐させたりするプログラミングを行うことが考えられる。このようなプロセスでは、命令⇒実行⇒検証⇒命令の修正・改善⇒実行⇒・・等の試行錯誤が繰り返し行われるとともに、プログラムのよさを実感することにもつながる。

さらに、見学・体験したことを振り返りながら、最新技術と自分たちの生活との関連を考え、自分たちが目指す機能を実現するためのプログラミングを行う。プログラミングしたものを紹介し合ったり、自分たちとの生活とプログラミングとの関係を振り返ったりする。

〈第2次〉

●1次の学習を踏まえ、情報技術がもたらす生活への影響を、視点を広げて考えることにより、情報技術と生活の変化についての考えも広がることが期待できる。

〈第3次〉

●モノを使う人の立場に立ち、情報技術と自分たちの生活について関連付けて考える中で、将来の自分の生き方についての考えも深まることにもつながる。

このように、総合的な学習の時間の特質を踏まえ、プログラミング体験を探究的な学習のプロセスに適切に位置付けるともに、探究的な学習のプロセスが発展していくよう単元を展開することが大切である。

学習指導計画

総時数35時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1~15 | 自動車に搭載された技術と私たちの生活● 社会科の学習と関連させ、自動車の生産がどのように行われているか、自動車にはどのような技術を用いて作られているのか、自動車をつくっている人たちはどのような願いや思いをもって開発しているのか、予想を立てる。

● 日産の工場(追浜)を訪問し、自動車はどのように生産されているかを生産ラインの見学を通して学ぶ。また、会社としてどのような課題をもって自動車を開発しているのか、未来の自動車はどうなっていくのか、自動車を開発、生産する人たちはどのような思いや願いをもって仕事に取り組んでいるのかを知る。 ● 情報収集したことを整理し、クラス内で発表する

● 安心安全のために技術はどのようなプログラミングによって作られているのか、ロボットカーを使いながら、日産自動車の研究者の方に教えていただく。 ● 衝突回避を例にして、実際にプログラミングをしながら、衝突回避ブレーキのプログラムはどのような仕組みで作られているか考える

●日産自動車追浜工場で見学してきたことをもとに、以下の事項を社会科で学習する。 ① 自動車の生産や作業に関わる人たちの思いや願い ② 自動車の開発や使われている技術、携わっている人たちの思いや願い ③ これからの自動車生産に求められること ●安全な自動車をつくるための工夫をふりかえる。

グループごとに自分たちでロボットカーを作り、自動走行させる。 ●ロボットカーの仕組みを知る。 DCモーターstudinoをつなぎ、テストプログラムを組み、ロボットカーを動かす。 速さや向き、時間を変えてDCモーターを動かし、プログラムの理解を深める。 ● 直線路の目的地までロボットカーを動かすプログラムを考える。 ●サーボモーターの仕組みを知る。 タイヤを動かすプログラムを組み立て、ロボットカーを動かす。 ● 曲線路も含めた目的地までロボットカーを動かすプログラムを考える。 目的地までどのようなプログラムを組んでロボットカーを動かしたかをグループごとに発表する。目的地まで到着するためのプログラミングは、多様にあることに気付く。 ● グループごとにオリジナルのコースを考え交換し、 そのコースを走らせるためのプログラミングを考える。 どのようなプログラムを作って、ロボットカーを動かしたかを発表する。 | ||||

| 2 | 16~22 | 自動車の進化と私たちの生活● 現状の課題(自動車事故等)にたいして、いろんな技術で解決していこうとしていることがわかった ● これからの私たちの生活はどのようになっていくのだろうか、もしくは私たちはどのように貢献していくことができるのだろうかを課題設定し、探究的に学習をすすめていく。 【課題設定の視点】 ● 超高齢化社会の視点から 自動運転と運転免許証の返納率の関係 高齢者と自動車事故 ● グローバル化の視点から 色々な国の人に対応できるナビゲーションシステム、地図の表示など ●エネルギー、資源等環境の視点から 自動車と地球温暖化、電気自動車等の開発と環境保護 ● 課題に沿ってグループごとに調べ学習を行い、発表会を行う。

| ||||

| 3 | 26〜35 | 私たちの安心安全と自動車の未来●第2次の学習を振り返り、「私たち(多様な人々)」の生活を安全で快適にする機能」に視点を当てて、課題を設定する

【課題設定の視点】 ●高齢者や幼児、特別な支援等の視点から o 自動運転、自動ブレーキ、踏み間違い防止機能等による事故軽減 o チャイルドシートの機能や工夫 o 特別な支援を必要とする人たちのための運転の機能 ●福祉、環境、経済の視点から o 自動車の共有、カーシェアリングやレンタカー 排出ガスの削減、電気自動車の開発・普及 ●職種の視点から o 職種に応じた「安全安心」「便利」「快適」の視点で考えられる自動車の機能 ●課題に沿ってグループごとに調べ学習を行い、発表会を行う。 |

実践報告

本時が位置する学習過程

1次. 自動車技術と私たちの生活(日産自動車追浜工場での見学)

日産自動車追浜工場を訪問して、自動車では何のために、どのような技術が使われているのか等を教えていただく。

○自動車の生産について

自動車が工場でどのように作られているのかをラインに沿って見学した。自動車工場は、広大な敷地があり、生産工程にそってたくさんの人たちとロボットが協力して作業している様子を間近で見学することができた。自動車の生産工程や働く人たちの様子を子供たちは理解することができた。

また、自動車工場は環境にやさしく、働く人々にもやさしくするための工夫がたくさんつまっていることを、子供たちは見学から理解することができた。

○自動車の先端技術について

自動車を安全に運転してもらうために、どのような技術を使って車を作っているのか、またその仕組みについて、プレゼンテーションや実物を使いながら説明していただいた。

| 衝突被害軽減ブレーキの実演 交通事故防止のためにプログラムが役立っていることを理解する |

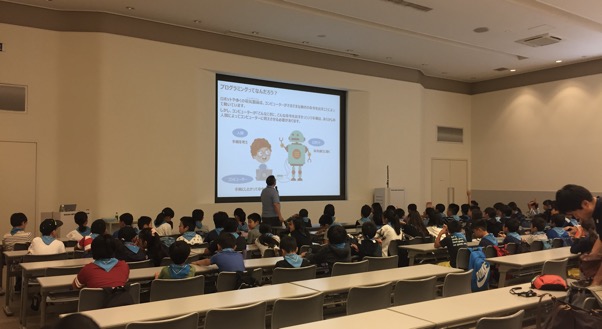

自動車で使われているプログラミングや、日産自動車で大切にしていることの説明を受けている様子

電気自動車の説明を受けている様子

ロビーにて、電気自動車の仕組みや走行できる距離、車についているセンサーの数やカメラの位置などを、実車や説明ボードを使いながら、わかりやすく説明をしていただいた。子供たちは、センサーやカメラが人々の安全を守っていることや、電気自動車が地球温暖化を防ぐことに貢献していることを理解することができた。多くのセンサーがついていることやカメラの画像の合成で、アラウンドビュー技術を実現していることに驚いていた。

その後、実車に乗って乗車体験を行った。電気自動車の加速力の高さを体験し、ガソリン車と同じように運転できることが理解できた。また、自動駐車する様子も体験した。ナビゲーションの画面で駐車できる位置が表示され、設定した場所にボタン1つで駐車される様子に、子供たちはとても驚いていた。技術の進歩が安全・安心な自動車作りに貢献していることを、実感を伴いながら理解することができた。

自動運転と衝突回避ブレーキのプログラミングを体験する

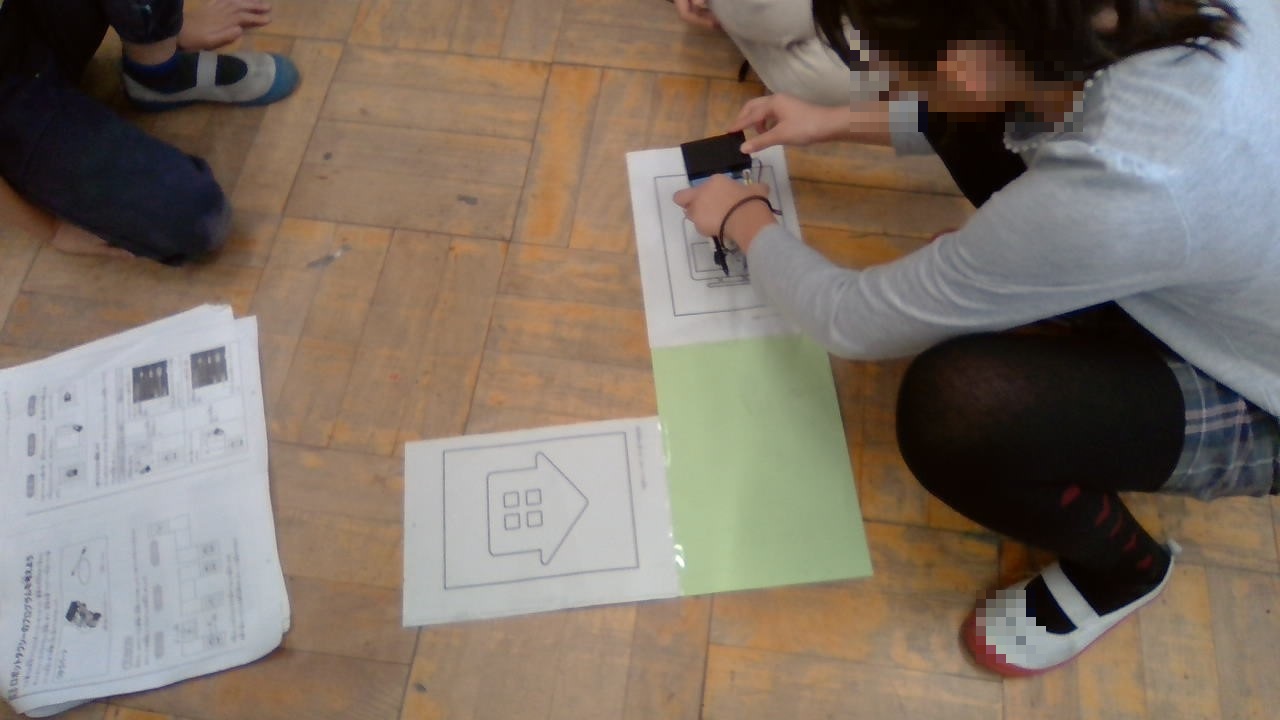

プログラミング体験で使用したロボットカー、タブレットパソコン、紙製の障害物

日産自動車の技術者の方を講師に、自動運転や衝突回避ブレーキはどのような技術を用いているのか、ロボットカーを使ったプログラミング体験を通して、その仕組みについて学んだ。

まずは自動駐車の仕組みを振り返り、プログラミングでロボットカーをパーキングエリアに駐車させるプログラムを作った。目的地まで車を進めるためには、モーターの出力と、走行する時間が関係することを子供たちは気付いた。目的地に車を駐車できるように、ペアで協力しながら繰り返しプログラムを作っていた。

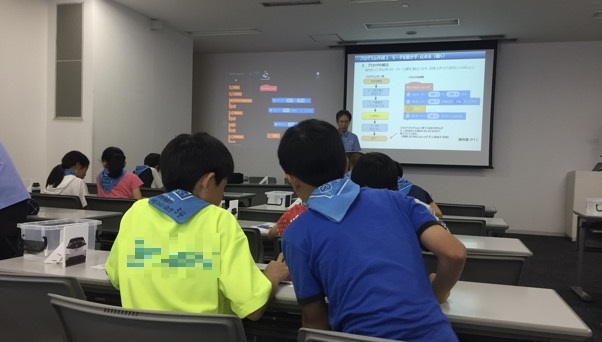

プログラミングのロジックをペアで相談している様子

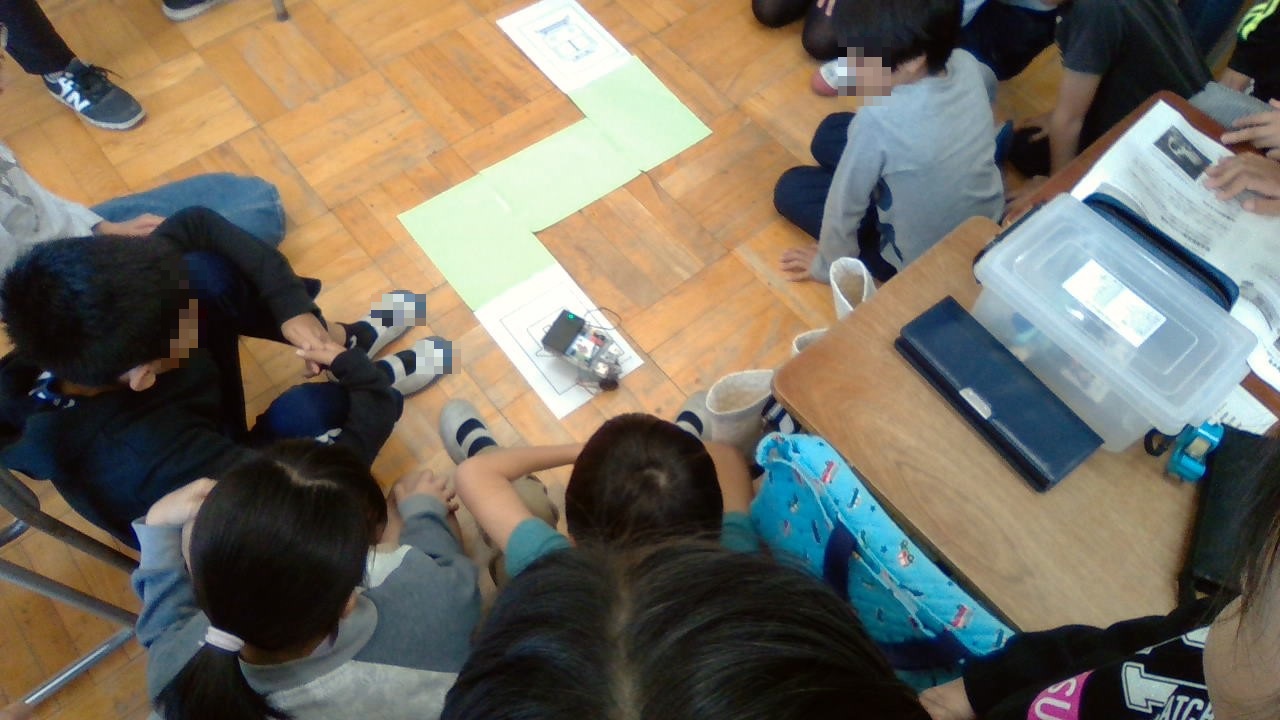

次に、紙で作った自動車にぶつからないように、距離センサーを使って止まるプログラムを作成した。

走行スピードが速すぎると、停まるのが間に合わずぶつかってしまい、遅すぎると障害物よりもだいぶ手前で車が停まってしまう。子供たちは、障害物にぶつからずに車を停めることができるように、スピードやセンサーが働く距離を調整したりして、プログラミングに取り組むことができた。

子供たちは、実際に使われている自動車の安全技術の仕組みや、どのようなプログラムでできているかを体験的に理解することができた。

本時の学習

学校でのプログラミングの授業実践(1次 自動車技術と私たちの生活)

本時の学習(11、12/ 15時間)

本時のねらい

1) 本時のねらい

ロボットカーを現在地から目的地まで進ませるプログラムを作り、ロボットカーを動かすことができる。

2) 新学習指導要領上の位置付け

小学校学習指導要領第5章 総合的な学習の時間 第3の2(9)

「情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。第1章総則の第3の1の(3) のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」

本時の展開

1. 前時の学習をふりかえる

(ア) サーボモーターの役割、プログラムと曲がる方向について確認する。

2. 社会科見学で学んだ自動運転技術についてふりかえる。

3. コース①を動かすロボットカーのプログラムを考え、実際に動かす。

(ア)どのようなプログラムを組み立てたらよいか、全体で話し合い見通しをもたせる。

→まっすぐ進むこと、右に曲がること、まっすぐ進むことが必要なことを押さえる。

(イ)プログラミングをし、ロボットカーを目的地まで動かす。

→うまくいかないときには、どこに課題があるのか、課題を解決するためには、どうしたらよいと思うのか、助言をする。

→意図したとおりに動いているグループと動いていないグループのプログラミングを比較させ、違いに気付かせる。

4. 組み立てたプログラムについて発表し合う。

→プログラムの工夫したところや、グループ同士の比較を通して、共通点や差異点に

気付かせる。

5. コース②を動かすロボットカーのプログラムを考え、実際に動かす。

6. 組み立てたプログラムについて発表し合う。

7. 学習をふりかえる。

コースを走らせている様子①

コースを走らせている様子②

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「自動車に搭載された技術と私たちの生活を便利にするプログラム」~東京都府中市立住吉小学校(協力:日産自動車株式会社)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

ArtecRobo

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 ロボット |

|---|---|

| 動作環境: | iOS Windows その他 |