自動車に搭載された技術と私たちの生活

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語, ロボット

- 使用ツール:

BBC micro:bit

micro:Maqueen(ロボット自動車基盤) - 実施主体:

岡崎市立男川小学校、トヨタ自動車株式会社

- 実施都道府県:

愛知県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

岡崎市

- 学校名:

岡崎市立男川小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

iPad、児童2名で1台を利用

- 実施事例の詳細:

自動車に搭載された技術と私たちの生活(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

本単元は、学習指導要領第5章総合的な学習の時間第3の2(9)後段部分「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること」に基づき指導するものである。

情報技術を生かした最新の自動車やものづくりに携わる人々と自分たちの生活に関する探究的な学習を通して、情報技術やものづくりが人々の生活や生産活動に生かされていることに気付き、情報技術の進展と自分たちの生活との関わりについての考えを深め、未来を担う意識が育つようにする。

【知識及び技能】

・ 私たちの生活を豊かにするための技術が多様に存在しており,それぞれによさがあること(多様性)

・ものづくりには,使う人の立場や状況を考えたり,環境に配慮したりするなどの工夫があること(創意工夫)

・ものづくりに携わる人々がもつそれぞれの思いや願いがあること(共通性・独自性)

・ 情報技術やものづくりが,社会のニーズや状況に応じて私たちの生活に多きな影響を与えていること(相互性)

【思考力,判断力,表現力等】

・ 地域の人々等の思いをふまえて課題を設定し,解決方法や手順を考え,見通しを持って追究している。

・ 目的に応じて手段を選択し,情報を収集したり,必要な情報を選んだりしている。

・ 視点を明確にして問題状況における事実や関係と,整理した情報を関連付けたり,多面的に考察したりして理解し,多様な情報の中にある特徴を見付けている。

・ 相手や目的,意図に応じ,工夫してまとめ,表現している。

・ 学習の仕方をふり返り,学習や生活に生かそうとしている。

【学びに向かう力,人間性等】

・ 課題意識をもって,自分なりの方法を工夫しながら探究活動に取り組んでいる。

・ 課題解決に向けて,他者と協働して探究活動に取り組み,その大切さに気付いている。

・ 異なる意見や他者の考えを受け入れ尊重しながら,探究活動に取り組んでいる。

・ 探究活動を通して,自分と実生活・実社会の問題の解決に取り組もうとする。

単元や題材などの学習内容

最初に、現代の生活を便利にしている「技術」についてSociety5.0の動画を見て考え、様々な社会の問題を解決して、未来を創っていくのは私たち(児童)だということを理解する。

1次においては、社会科「私たちと工業生産」の学習を通してロボットが活躍していること、さまざまな情報技術が開発されていること、自動車づくりに携わる人々の思いや願いがあることなどについて知る。その際、過去の自動車や生産の様子と現在の自動車や生産の様子を比較し、コンピューターにプログラムを組み込むことによる技術開発や、それらが自分たちの生活に影響を及ぼしていることを踏まえ、実際に見学したいという意識を高めるようにする。

実際の見学では、企業が目指していることや自動車に搭載された実際の機能やセンサー等の働きについて説明してもらい、「自分たちもプログラムしてみたい」という意識を高めるようにする。

見学・体験したことを振り返りながら、最新技術と自分たちの生活との関連を考え、自分たちが目指す機能を実現するためのプログラミングを行う。

2次においては、自動車に搭載された最新技術が生まれた背景等について交流しながら、最新の技術と私たちの生活の変化について課題を設定する。自動車と世の中や生活の変化等についての情報を集めて整理・分析し、「様々な技術が安全安心だけでなく、生活を豊かにすることにつながる」ことや自分たちの生活の未来予測についての考えをまとめ伝え合う。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること」に基づき指導するものである。

社会科「工業生産と私たちの生活」では、学びを深めるために社会見学に行き、工業生産に携わる人々の願いや最新技術について学習してくる。

社会見学後のプログラミング体験では、例えば衝突を回避するプログラムをつくることが考えられる。衝突を回避するプログラムであれば、「衝突を予測して回避する」ために、「もし、センサーが障害物を感知すれば止まる」等の命令を設定したり、条件を分岐させたりするプログラミングを行うことが考えられる。また、目指す機能を実現させるために、試行錯誤が繰り返し行われる。

見学したことを振り返りながら、最新技術と自分たちの生活との関連を考え、自分たちが目指す機能を実現するためのプログラミングを行うことで、自動車会社で働く人々の願いや工夫について学びを深められると考える。

児童のICTや本事例で用いたプログラミング教材の習熟度について

本学級の児童は,本事例で用いたmicro:Maqueen V3.0で学習することは初めてであるが、これまでに、国語科「漢字の由来に関心を持とう」では,パソコン室においてヴィジュアルプログラミングであるScratch2.0を使って漢字の由来を表現したり、理科「電磁石の性質」では,iPadと micro:bitを使用し電磁石の強さを数値で計測したりしている。また,社会科の学習では,NHK for schoolのクリップをiPadで視聴してまとめ,別のクリップを視聴した児童と伝え合う学習をしている。

学習指導計画

総時数35時間

| 次 | 時 | 主な学習活動 | |

|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 現在生活を便利にしている「技術」についてSociety5.0の動画を見て考え、様々な社会の問題を解決して、未来を創っていくのは私たち(児童)だということを理解する。 | |

| 1 | 2~8

9~18 | 企業訪問● 企業が目指していることや自動車に搭載された実際の機能やセンサー等の働きを知る。 ● 社会科で学んだ工場の工夫を確認する。 プログラミング体験を含む活動● 最新技術を使って機能やセンサーについて確認する。 ● micro:Maqueenを組み立て走らせる。(前進・後退) ● 決まった距離だけ走らせる。(道のり=速さ×時間について考える) ● 決まった時間に到着させる。(時間=道のり÷速さについて考える) ● 方向転換させる。 ● コースを走らせる。(模造紙の上にコースを作る) ● 超音波センサーで衝突回避する。(本時 15/35) ● ライントレースする。(スクリプトはダウンロードする) ● コースから外れそうになったら音を鳴らす。 ● 暗くなったら光る。

| |

| 2 | 19~35 | 私たちの生活はどのようにかわるだろう【課題の設定】 自動車の最新技術が生まれた背景について考え、視点を創出する。 【情報の収集】 視点ごとにグループに分かれ情報を集める。 【整理・分析】 収集した情報を考察(自分たちの生活の未来予測)し、整理する。 【まとめ・表現】 グループごとにプレゼン資料にまとめ、伝え合う。 【振り返り】 自分たちで技術を発展させ、未来を担っていくことを確認する。 |

実践報告

本時が位置する学習過程(抜粋)

2次. 自動車技術の進化と私たちの生活

企業訪問

トヨタ会館を訪問して、自動車では何のために、どのような技術が使われているのか等を教えていただく

| 社員の方の説明 ・交通事故を防ぐ安全技術と自動運転との関係について ・トヨタが考える未来社会について(動画を視聴) 見学 ・トヨタ会館見学 ・展示物や動画などを見てワークシートを完成させる まとめ振り返り ・社員の方への質問 ・振り返り |

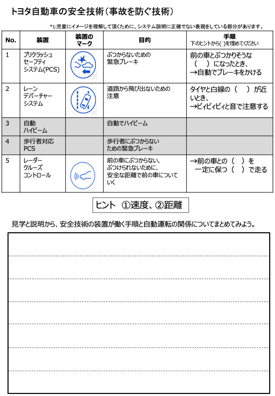

見学のワークシート例

トヨタ会館の展示を見学し、トヨタの取り組みについて学習する様子

技術者の方に教えていただき、質問している様子

質問では、自動運転が発達した将来は自動車免許はなくなるのか?どのくらいの時間をかけて新しい技術を開発しているのか?など、見学で思ったことや、これまで調べてきたことも振り返りながら、活発に質問を行っていた。

プログラミング体験

トヨタ自動車の事故を防ぐ安全技術について、調べてまとめていく。その中で、人やものにぶつからないように自動でブレーキを掛けるしくみについて、プログラミングをしてみることで深く理解する。

衝突回避するためのプログラミングを体験することを通して,交通事故死傷者ゼロを目指す自動運転の技術がセンサーとプログラミングで実現されていることが分かる。(本時)

本時の展開

本時の展開(15/35時間)

本時のねらい

見学したことを振り返りプログラミングを行うことで、プログラミング的思考力を育てるとともに、最新技術と自分たちの生活との関連を押さえる(交通事故死傷者ゼロを目指す自動運転の技術がセンサーとプログラミングで実現されていることが分かる。)

展開

1. 衝突回避(自動車とマックイーン)の動画や社会見学の資料を見る。

● 最新技術を使って交通事故死傷者ゼロを目指していたね。

○ トヨタ会館見学の資料を再提示して、最先端技術が使われていたことを思いださせる。

● 前の車や人とぶつからないように自動でブレーキがかかっているね。

○ 衝突回避のイメージを持たせるために、トヨタのPrecrash Safety(衝突回避)の動画を見せる。

● micro:Maqueen(マイクロマックイーン)も自動で止まっているね。

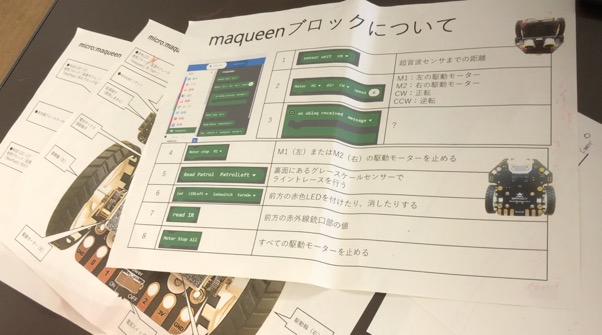

○ micro:Maqueenは、micro:bitを使ったSTEM教育用のプログラミングロボットカーで、ビジュアル言語(ブロックタイプ)を使って、左右の車輪の動きを制御したり、距離センサーで前方の障害物との距離を計測したりすることができる。

○ ここでは、超音波距離センサーで対物距離を測って、車輪のスピードを調整したり止めたりすることで、衝突回避の仕組みを理解することを目標にしている。

○ 前時までの学習で、micro:Maqueenを前進させるプログラムは開発できるようになっている。

2. 本時の学習課題を把握する

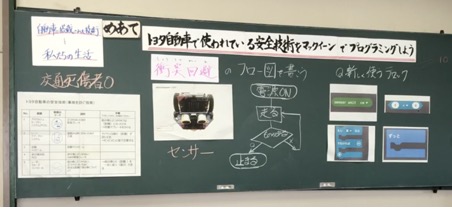

| トヨタ自動車で使われている安全技術をプログラミングで実現しよう |

2人に1台のMaqueen(micro:bit、組み立て済み) とiPad、説明資料等を配布する

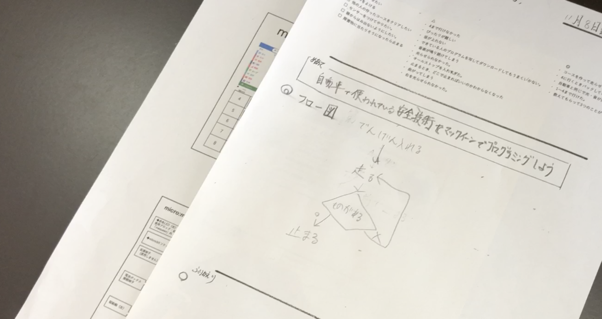

3. 衝突回避の仕組みを話し合い,ペアでフロー図を描く。

● 走って壁の前で止まっていたね。

● 他は前と同じで走って止まるだけだね。

● どのセンサーを使うのかな。

ペアで相談してフロー図を書き、報告する

フロー図を描き、話し合い報告(自分たちの考えや困っていること)の準備をするように指示する。①Aが押される ②走る ③(壁の前10センチに来たら)止まる

前時の取り組みから変わったところは、壁の前10センチになったらという条件を入れるところ。距離を測るために、超音波センサーを使うことを確認する。

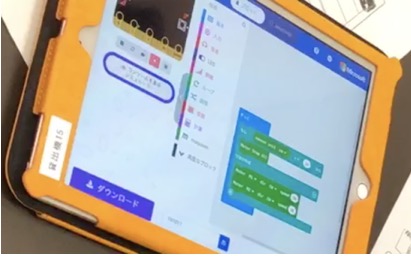

4. ペアでフロー図を基にして衝突回避のプログラミングをして動かす。

● プログラミングで使用する超音波センサーと条件分岐のブロックを大型提示装置に示し,使い方を説明する。

● タブレット端末を起動し、プログラミングを開始する。

5. 困っていることを共有し、デバッグする

● 上手く走ったり止まったりできないペアがいたら、話し合い報告する場を設ける。

先生は各ペアの取り組みを大型提示装置(テレビ)に表示して、クラス全体に情報を効率的に共有していた

箱を障害物にして、止まることを確認する

先にできたペアは、まわりの人をサポートしたり、プログラムを更に改良したりする動き(止まるだけではなく、左右に回って回避するなど)に挑戦していた。

プログラミング体験について意見を交流する

児童が作成した今回のプログラミング(一例)

超音波センサーで対物距離が10cm未満ならモーターをストップ、

それ以外ならモーターを回転させる

6. 本時の振り返りを書く

● 超音波センサーを使って距離を測定し、自動車をプログラミングで止められることがわかった。

● 他の安全技術にもチャレンジしてみたい。

● 次時ではライントレースのプログラミングを行い、トヨタ自動車で学習した自動追尾(レーダークルーズコントロール)や道路からはみ出さない(レーンデパーチャーアラート)などをプログラミングで疑似体験する。

板書

めあてを確認して、プログラミング体験を行う

ワークシート

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「自動車に搭載された技術と私たちの生活」~愛知県岡崎市立男川小学校(協力:トヨタ自動車株式会社)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

BBC micro:bit

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ |