私たちの生活を豊かにする未来の宅配便

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

足立区立大谷田小学校、佐川急便株式会社

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

足立区

- 学校名:

足立区立大谷田小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

パソコン・ウェブブラウザ(Window10, Chromeを利用)

児童4~5名でパソコン1台を利用 - 実施事例の詳細:

私たちの生活を豊かにする未来の宅配便(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

生活を支える宅配便の仕組みを理解するとともに、情報化の進展やそれに伴う日常生活の変化と自己の生き方について考えを深め、生活を豊かにするために自分たちに何ができるか探究する。

【知識及び技能】

● 宅配便が自分たちの生活と結びついていることや自分たちの生活を豊かにしていることを理解する。

● 宅配の仕事に携わる人々が消費者のニーズや願いに応えるために様々な工夫や努力をしていることを理解する。

【思考力・判断力・表現力等】

● 配送の仕組みや、そのための工夫や努力について考え、アニメーションとスライドを作成する。

● プログラミングの工夫について、意見を交流する。

【学びに向かう力、人間性等】

● 自分たちの生活と宅配便の結びつきに関心をもち、インターネットや資料などを活用し、宅配便の仕事について意欲的に調べる。

● 宅配便のほかにどのようなところでプログラミングが使われているかに関心をもち、調べようとする。

単元や題材などの学習内容

本単元は、新学習指導要領第2章第2節「社会」第5学年の以下の記述に基づくものである

内容(4)「我が国の産業と情報との関わりについて、学習の問題を追究・解決する。」 |

探求課題

この単元での学習内容は、私たちの生活に身近な存在である宅配便について、企業の工夫や努力を知り、宅配便の発達が私たちの生活をより豊かにしていることを理解することである。

ここでは、佐川急便株式会社(以降「佐川急便」)にご協力いただき、同社の取り組みに着目して授業を展開していく。

学習の前半では、配送の仕組みや働く人々の工夫や努力が見えやすいよう、様々な視点からの資料等を提示し、宅配便が消費者のニーズや願いに応えていることを児童に気付かせていくようにする。児童自身もタブレット等を活用し調べていく中で、自分の考えや課題を持てるようにする。

また、後半では、佐川急便のハブセンターを見学する。その中で、宅配便の仕組みや荷物の仕分けの様子について実際に見て学んだり、急増している物流量にどのように対応しているかといったことを理解したりするようにしていく。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

佐川急便のハブセンター見学では、急増する物流量に対応するために、様々なITシステムを使って効率化を行っていることがわかった。バーコードをスキャンして自動でベルトコンベアの行き先を切り替えたり、荷物を追跡するシステムがあること、電子サインで業務の高速化を行ったり等。

そのシステム自体を児童が構築することはむずかしいが、Scratchを使って模擬的にその仕組を再現することはできる。プログラミングでは表現したい仕組みを作成するときにより細かな処理に分解する思考が必要で、曖昧な指令はできない。それまでに整理分析してきた処理の流れに、漏れがあったり不明確な理解があったことを再考することにもつながるので、プログラミングはまとめ表現に使えるだけではなく、探究活動のより深い学びにつながる活動として位置づけている。

児童はこれまでに、現行の学習指導要領のもと、「食料の生産地と消費地を結ぶ運輸などの働き」や「工業生産を支える貿易や運輸などの働き」を通して「運輸業」の学習はしてきたが、「宅配便」については本単元を通して初めて学んでいく。

宅配便については、児童は漠然と「宅配便=荷物を運ぶ仕事」と認識しているだけであろう。実際にどういった仕組みで、どういう仕事をし、どのような工夫や努力をしているのかといった細かな内容は知らないものと思われる。また、宅配便自体、児童にとってあまりにも身近なものであり、そのため、特別に興味・関心を持っているわけではないだろう。そこで、指導にあたっては、まず、宅配便で届いた荷物を児童に提示することにより、興味をもって学習に入るようにする。そして、インターネットや資料等を活用し、宅配便の仕組みや仕事内容、工夫や努力といったことについて、自主的に学んでいく態度を育てていきたい。

また、プログラミングについては、ほとんどの児童がこの単元で初めて経験する。そこで、事前に別のプログラミング教材を用いて「ブロック」を操作する活動を通してプログラミングの基礎を学ばせるとともに、コンピュータに意図した処理を行わせることの楽しさを味わせたい。そして、自分なりのプログラムを作るようにさせていきたい。

学習指導計画

総時数23時間

(別途、Scratchと「カード」習得のための練習に5時間)

| 次 | 時 | 主な学習内容 | ||

|---|---|---|---|---|

| 0 | 私たちの日常生活や社会において「技術」が活用されていることを理解するとともに、これからの未来について考える。

| |||

| 1 | 1~8 | 私たちの生活と宅配便(8時間)【課題設定】宅配便で届いた荷物を提示して、宅配便について話し合う(1時間)(留意点) ● 輸送方法や輸送経路を考えさせるため、なるべく離れた場所からの荷物にする ● ずっと以前は小包を運ぶシステムはあったが、宅配便はなかったことや、届くのに数日かかったことなども知らせる

【課題設定】宅配便について疑問に思ったことや調べたいことを発表する(1時間) | ||

2 | 9~15 | 佐川急便の取り組み(7時間)【課題設定】宅配業者が今困っていることはなんだろう(2時間) 宅配便の取扱量が急増していることに対し、それに対応する仕組みについて考える。 宅配便での小荷物の取扱量の変化が記されたグラフ等を分析し、疑問におもったことや調べたいことを発表する ● どうして取扱量が増えたのか ● 取扱量が増えても適正に配達するために、どのようなシステムがはたらいているのか

企業訪問 【情報収集、整理・分析】佐川急便のハブセンターを訪問し、取り組みを知る(3時間) ● 荷物の仕分けの仕組み ● 取扱量が増えていること ● 取扱量の増加に対応するために考え出された仕組み ● バーコード、荷物の仕分け、位置情報サービス、電子サイン ● 仕分けや位置情報サービス等では、プログラミングが使われて自動的に処理されているので、大量の物流量でも対応できていること ● 佐川急便が今後、取り組もうとしていること

【まとめ表現】佐川急便の配達の仕組みや工夫などをまとめる ● 見学してわかった内容をもとに、自分なりに整理し、自分の言葉でノートに表現しまとめている | ||

3 | 16~21 | 調べたことの発表プログラミング体験を含む活動 【表現】事前に学習したことや見学を通してわかったことをもとに、Scratchやジャストスマイル「カード」を使ってまとめる(5時間) ● グループごとに物流フェーズを分けて作る ○ 集荷からハブセンターまで ○ ハブセンターから届け出先へ ○ ハブセンターで荷物を仕分けられる仕組み ○ 荷物を受け取るときの電子サインの仕組み ○ 貨物追跡システムの仕組み ● 荷物を出してから届くまでの流れを、Scratchを使ってアニメーションで表現する。 ● アニメーションで表しきれない内容を「カード」(スライド)にまとめる。

【発表】宅配便について調べ、わかったことの発表会をする ● 宅配便について調べたことを、Scratchのアニメーションと、「発表」のスライドを使用して発表する | ||

| 4 | 22〜23 | 【まとめ】宅配便と私たちの生活について考える。● この単元を通して、宅配便が自分たちの生活に結びついていることや生活を支えていること、そのために様々な工夫や努力をしていることを理解し、今後、自分たちの生活の中でどう利用していくか考える。 ● 国外の輸送方法として貿易についても目を向ける。 ● 宅配便のほかにどのようなところでプログラミングが使われているか調べる。 宅配便が消費者のニーズや願いに応えるために、様々な工夫や努力をしていることを理解し、宅配便の発達が私たちの生活を豊かにしていることを理解している。 今後、自分の生活と宅配便がどう関わっていくか考えている。 プログラミングに関心をもち、進んで調べようとする。 |

実践報告

本時が位置する学習過程

2次. 佐川急便の取り組み

1. 【課題設定】宅配業者が今困っていることはなんだろう(2時間)

2. 【情報収集、整理・分析】佐川急便のハブセンターを訪問し、取り組みを知る(3時間)

佐川急便の方に、宅配便の仕組みや活用しているプログラミング技術について説明いただく

佐川急便の方に、宅配便の仕組みや活用しているプログラミング技術について説明いただく

荷物を大きなバーコードスキャナで判別して、

行き先別に自動で仕分けしている様子を見学

3. 【まとめ表現】佐川急便の配達の仕組みや工夫などをまとめる(3時間)

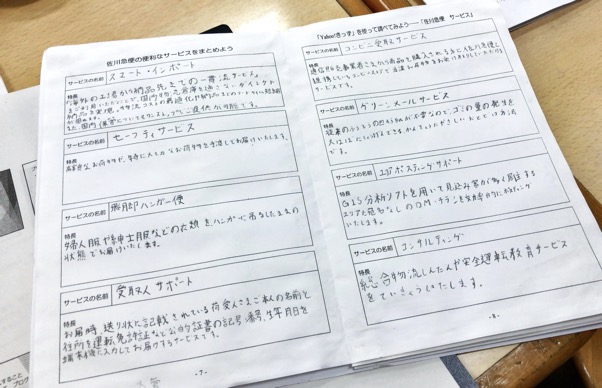

宅配便に関する様々なサービスを調べまとめているワークシート

宅配便に関する様々なサービスを調べまとめているワークシート

3次. 調べたことの発表

1.事前に学習したことや見学を通してわかったことをもとに、Scratchやジャストスマイル「カード」を使ってまとめる

グループに分かれてまとめる

| A班:配達元からハブセンターまで B班:ハブセンター C班:ハブセンターから届け先まで D班:電子サインについて E班:貨物追跡システムについて |

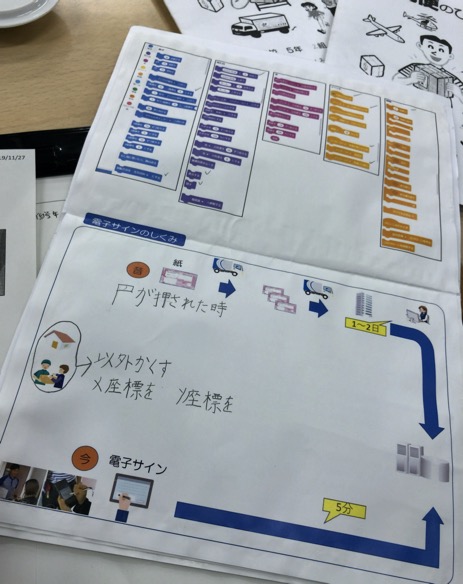

電子サインの流れについてまとめ、どのような手順が存在するかを洗い出してから

電子サインの流れについてまとめ、どのような手順が存在するかを洗い出してから

プログラミングの設計を行っている

Scratchでプログラミングしている様子

「カード」でプレゼン資料を作成している様子

本時の展開(21/23時間)

本時のねらい

宅配便について調べたことを、Scratchのアニメーションと、「発表」のスライドを使用して発表する。

展開

1. 本時のめあてを確認する(5分)

| 宅配便の仕組みについて調べたことを、Scratchのアニメーションと、「発表」のスライドをつかって発表しよう |

2. グループごとに発表する(25分)

● はじめにScratchを使って調べたことの概略を説明する。そのあと、「カード」を使って補足説明をする。

● 発表の順番(A班~E班の5班)

| A班→集荷からハブセンターまで B班→ハブセンターで荷物を仕分けられる仕組み C班→ハブセンターから届け出先へ D班→荷物を受け取るときの電子サインの仕組み E班→貨物追跡システムの仕組み |

カードを使って発表している様子

Scrachのプログラム使って発表している様子

3. 各グループの発表を受けて、感想を交流する

・伝えたいことをわかりやすく発表していたか

・発表にどのような工夫がされていたか

4. 本時のふり返りをする

5. 佐川急便の方から話をうかがう

6. 次時の学習内容を知る。

授業者の振り返り

【Scratchを使ったことによる学びについて気づいたこと】

・ゴールまでのプロセスを逆算して考えることができるようになった。

・算数などで正しい答えを出すまでの手順を考え、自分なりに表現できるようになった。

・全体では約70%の児童が完成作品を終了させることができた。

・学習進度の早い子には自分なりのアイデアを組み込ませたが、想像以上の発想で進める児童もいた。

・同じ最終作品でもプログラミング構造(いわゆるアルゴリズム)も数種類あり、児童により異なり、非常に面白い結果になった。

・最終作品はグループワークで行ったが、Scratchプログラミングは単なる論理的思考を育むだけでなく、想像力を高めたり、共同でチームワークを高めたりする効果もあった。

【カードと組み合わせて活用する効果について】

・Scratchのアニメーションだけで表すことのできない佐川急便の宅配便の仕組みについて、伝えたいことを詳しく発表することができた。

・力-ド形式(プレゼンテーションソフトで作成するスライド)とアニメーション形式(Scratch)を組み合わせると要点をまとめやすく、わかりやすく発表できる。

プログラミングの学習としても広範囲に応用が利く事例になったと思う。

国語の学習との関連が図れた。

・タイピングが苦手な児童も多かったが、自分の説明したいことを入力する意欲があったため文字の入力は問題なく取り組めた。こういった体験を通して、キー入力にもなれていくとよいと思う

・ハブセンター見学ではIT活用の観点の学び以外でも、多くの気付きがあった。特に従業員に様々な国の出身者がいることから、円滑に業務を進めるためにベルトコンベアなどの周りにはいろんな言語で注意書き等を掲示していることも児童にとっての学びにつながった。

【改善する余地について】

・タブレットの操作、デー夕の管理、ローマ字入力などScratchの操作以前に児童が身に付けなければならない知識や技能が多かった。それらを整理し、児童に教えるための手順書などが必要だと感じた。

・プログラミングで発表することのよさに気付けていればもっと良かった。

・発表を見ることを通して、宅配便の仕組みについての更に気付きや発見があると良かった。

【Scratchによるプログラミング教育について】

今回の最終発表用の作品は「宅配便のアニメーション」がゴールで、通常、Scratchで作成される「ゲーム的」なプログラミング作品とは大きく異なる。いきなり発表用にいくのではなくステップバイステップで学習できるように以下のような配慮を行った。

① 短期間で効率的に作品ができるようにすること

プログラミングサンプル、キャラクタ(Scratchではスプライトと称す)は事前に用意して児童に流用させる。まず、必要な命令(Scratchではブロックと称す)のみを習得させる。

②児童達が関心、興昧をわかせるようにすること

まずは動物のキャラクタを使ったアニメーションを作成させながら、最終作品用の命令(Scratchではブロックと称す)を習得させる。

③ゲーム的な方向に進まないようにすること

「音」などの命令は説明しない。

④プログラム的思考能力を育むこと

プログラミングの前に「シナリオ作成用のワークシート」(いわゆるプログラム設計書)を作成させる。

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「私たちの生活を豊かにする未来の宅配便」~東京都足立区立大谷田小学校(協力:佐川急便株式会社)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |