ものと情報のちがい

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

合同会社デジタルポケット、府中市立府中第三小学校(実施校)

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

その他

- 自治体名:

東京都

- 学校名:

府中市立府中第三小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

学校所有のタブレットPCを1人1台利用

- 実施事例の詳細:

ものと情報のちがい(PDF)

学習活動の概要

学習活動の目標

スマートフォン等の普及とともに、子供たちがインターネットを利用する機会が増加し、子供たちがより手軽に多くの情報と出会うことが出来るようになっている。本学習活動では、「"もの"と"情報"は何がちがうのか」を題材として、児童自らが画面上のものを制御するプログラミングを体験することを通して、プログラミング的思考を育むとともに、プログラミングの楽しさや面白さを味わわせる。また、プログラミングでうわさ話が広がるシミュレーションを作る活動を通して、プログラムの働きやよさに気付かせる。また、情報拡散の仕組みを視覚的に捉えることを通じて理解するとともに、情報を正しく扱い、インターネットを安心・安全に活用できる児童の育成を目指す。

学習活動の内容について

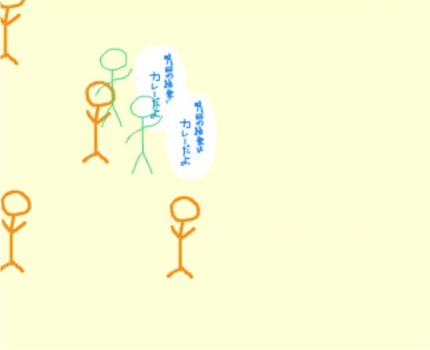

うわさ話が広がる状況と、ものを相手に渡す("き重なまん画を1冊持っている人がいた。みんな読みたいから、「貸して、貸して!」と言った。")状況とでは何がちがうのか、という問いを起点に、"情報"と"もの"のちがいを考える。そして、ちがいについて視覚的に体感するとともに、相手に分かりやすく伝えるために、Viscuitを利用し、プログラミングでうわさ話が広がるシミュレーションを作る。シミュレーションを作る活動を通して、ものは「人にわたしたら、自分のものはなくなる」という特徴に対して、情報は「人に伝えても,自分は忘れない」という特徴について理解を深める。また、"うわさ話が広がるシミュレーション"の規則に基づいて、情報の特徴を捉え、情報拡散の仕組みも含めて、視覚的・体感的に理解を深める。

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

関連教材情報

Viscuit

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ iOS Android |