方位磁針をつくろう

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第4学年

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

Windows Digital Lifestyle Consortium

- 実施都道府県:

千葉県

- 事業区分:

その他

- 学校名:

千葉大学教育学部附属小学校

- 情報提供者:

- コスト・環境:

学校所有のタブレットPC・micro:bit1人1台利用

- 実施事例の詳細:

方位磁針をつくろう(PDF)

1学習活動の目標

星空観察をする際に使用する方位磁針がより便利になるようなプログラムを試行錯誤しながら考えたり,生活を便利にするような活用の仕方を考えたりするような探究活動を通して,プログラミング的思考や,コンピュータ等を活用して生活をよりよくしていく態度を育む。また,関連して,月や星についての理解を図り,観察,実験などに関する基本的な技能を身に付けることにつなげる。

2学習活動の内容

本小単元は,小学校学習指導要領 理科 第4学年の2内容を踏まえ,単元「月と星」と関連させて構成したものである。

小単元を構成するにあたり,宿泊学習のプログラムである夜の自然散策・観察の機会を活かした。小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編には,「移動教室や宿泊を伴う学習の機会を生かして,実際に月や星を観察する機会を多くもつようにし,夜空に輝く無数の星に対する豊かな心情と天体に対する興味・関心をもつようにする」とある。もし宿泊学習の夜に,曇天・雨天等の理由で星空が観察できない場合は,宿泊施設のプラネタリウムを活用した学習を行う。

英国放送協会(BBC)が開発した「micro:bit(マイクロビット)」を活用して,夜の星空を観察するために使用する方位磁針のプログラミングを体験させることにした。小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編には,「方位磁針を用いて方位の確認をしたり,観察の時間間隔を一定にしたりして,決めた場所で月や星の位置の変化を観察する方法が身に付くようにする」とある。ここで,理科の学習と関連して、方位磁針をプログラミングにより作成する学習活動を計画した。

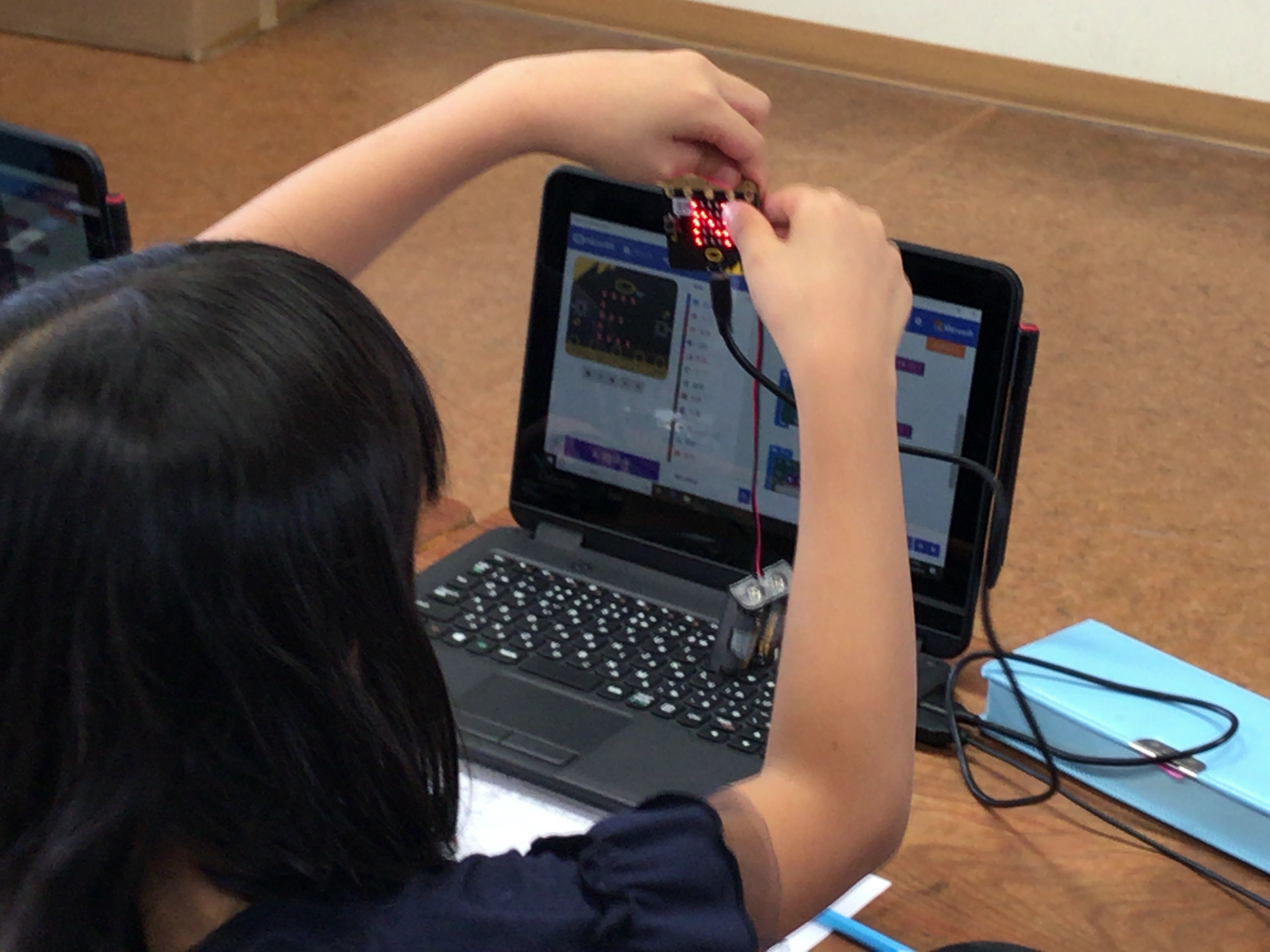

micro:bitには,25個の赤色LED,磁力センサーなどが搭載されている。パソコンやタブレット端末を使って,ウェブブラウザやアプリ上から,ブロック型のプログラムを並べることで,簡単な操作でプログラミングができるマイコンはボードである。micro:bitにプログラムすることで,暗い夜でもLEDを光らせることで方位を示すような方位磁針を作ることができる。

上記のようなプログラムの仕方については,座標・方位角という概念を導入する必要があり,発展的な学習内容である。本学級の児童は,3年生からプログラミング体験を行っており,micro:bitの利用についてもある程度慣れている児童である。このような実態を踏まえて,児童の過重負担とならないように簡単な解説を行った上で,児童がプログラミングを無理なく試行錯誤できるように配慮を施すこととした。

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

BBC micro:bit

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ |

MakeCode

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ |