プログラミング ~プログラムをつくってロボットを動かそう~

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

レゴ エデュケーション

- 実施都道府県:

神奈川県

- 事業区分:

その他

- 自治体名:

相模原市

- 学校名:

相模原女子大学小学部

- 情報提供者:

- コスト・環境:

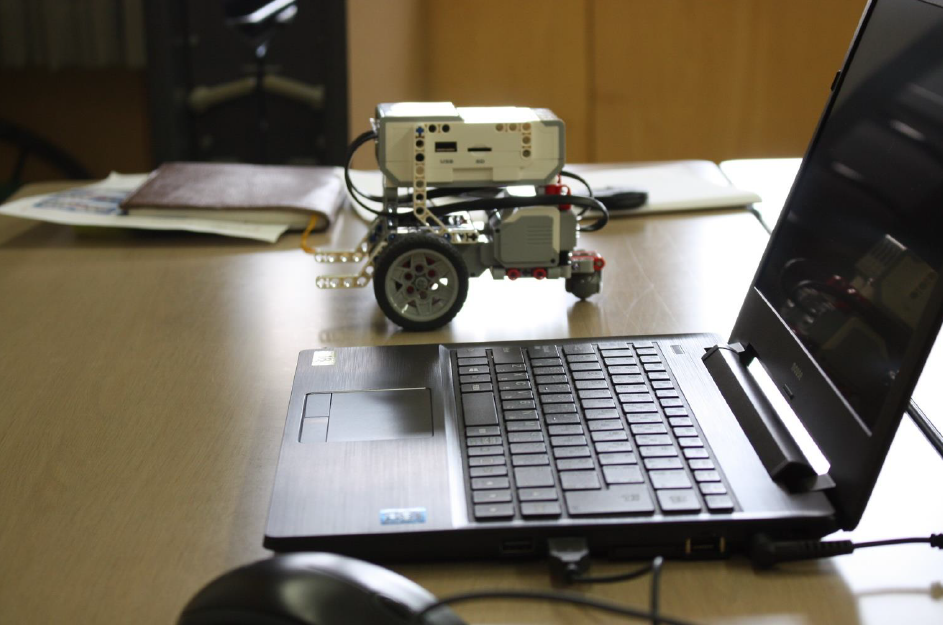

LEGO(r) MINDSTORM(r) EV3とPCを1人1台づつ利用

- 実施事例の詳細:

l 学習活動の目標

ロボット教材を使った学習の特徴は,実際の動きが体験できること,センサー(入力)及びアクチュエータ(出力)との関連をプログラムで制御する(論理的思考)ことが実践できるところにあると考えます。LEGO® マインドストームを使った授業では,プログラムの考え方,課題に対する考え方と取り組み方,センサーのはたらきなどの実験を多く取り入れたSTEM学習を,自己開発のSTEP学習でカリキュラムを構成させています。子どもたちは、それぞれの課題に対して、じっくりと取り組み、考える癖の育成を目指します。

2 学習活動の内容

LEGOマインドストームを使った授業では,スモールステップで各課題が構成されています。まず、前進するプログラムから取り組みます。そして、モータのパワーの違いから、バック、回転、繰り返しのプログラムの学習に繋がります。そして、様々なセンサーを使った学習になり、センサーの特性や実験から得られたデータなどからプログラムにどのように反映するのがいいか、課題にどのように活用するか考えていきます。本時の学習は,計算式を使ったプログラムの作成方法とその活用の仕方について考えます。モータ1回転で移動する距離の測定から,ロボットが1mm動くために必要なモータの回転角を求め、その値を使って,プログラムを作成し,設定した移動距離をロボットが動くか確かめます。そこで設定値と違った場合,何が違ったか考察して,データの測定方法についても検討します。その後、総合的な課題解決学習に取り組みます。また、プログラムやセンサーが身の回りでどのように使われ、どのように恩恵を得ているかについても考えます。

この学習でのねらいのひとつは、様々なデータをどのように処理し活用するかということです。例えば、前進するプログラムを学習した時は、モータのパワーと走らせる時間と走行距離の関係を測定し、グラフ化します。そのグラフからモータのパワーを一定にして、さらに長い時間や距離を走らせたときの距離や時間を予測し、検証してみます。グラフは、比例のグラフとなるため、算数では、比例の学習に関連します。また、等速直線運動にも関連します。

90度回転させるプログラムの時は、小数点3桁までの数字を調整しながら90度ぴったり回転する数値を求めます。そのあとに繰り返しのプログラムを付け加え、8回16回と繰り返すことで、1回では目に見えない小さな誤差が回数を重ねることで目に見えるようになります。ここで、誤差とはどのようなものなのかということについて考えることができます。

このように、各学習の中には、算数などの学習の内容も数多く含まれます。これまでは、算数などの教科の学習を行うために実験をしていましたが、正確にロボットを動かすという目的のために算数などの教科の学習を行うというように「学習に対する視点の変革」を起こすことが考えられます。

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

関連教材情報

教育版 レゴ® マインドストーム® EV3

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 ロボット その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ iOS Windows Android その他 |