子供の自発的な気づきと参画を促す「じんぶなー」育成モデル

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

公益財団法人 学習ソフトウェア情報研究センター

- 実施都道府県:

沖縄県

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

デスクトップPC1人1台(コンピュータ教室)

概要

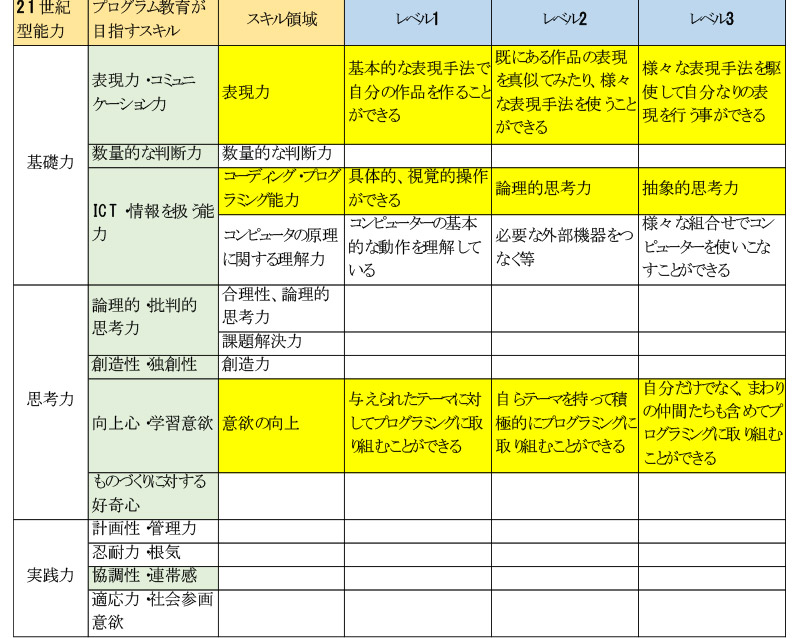

プログラミング教育については教育効果の評価手法が確立されていないため、実際にプログラミング教育を実施する際に、子供たちに効果があったのか、メンターの指導内容が適切であったか、などが評価されているとはいえない。 そこで本事業では、プログラミング教育を通して子供たちに育したい能力を体系的に定義したうえで、評価指標を設計し自己評価ツールを作成することで、メンターによるプログラミング教育効果の可視化を目指した。 なお、本モデルの名称である「じんぶなー」は、沖縄の方言(ウチナーグチ)で、「かっこいい人・できる人」を意味する。子どもたちに、「プログラミングができるってかっこいい!」ということを強調したいとの現地メンターの思いから名付けられた。 本事業では、ベースとしてプログラミングに関する全体スキルマップを設計した。その中から「コーディング・プログラミング能力」を中心として、今回のカリキュラムで取り扱うスキル領域を選択した。(図1)

図1 プログラミング全体スキルマップ

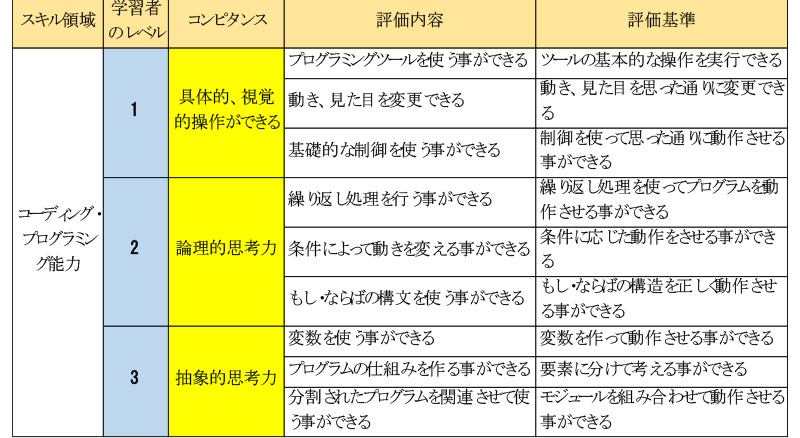

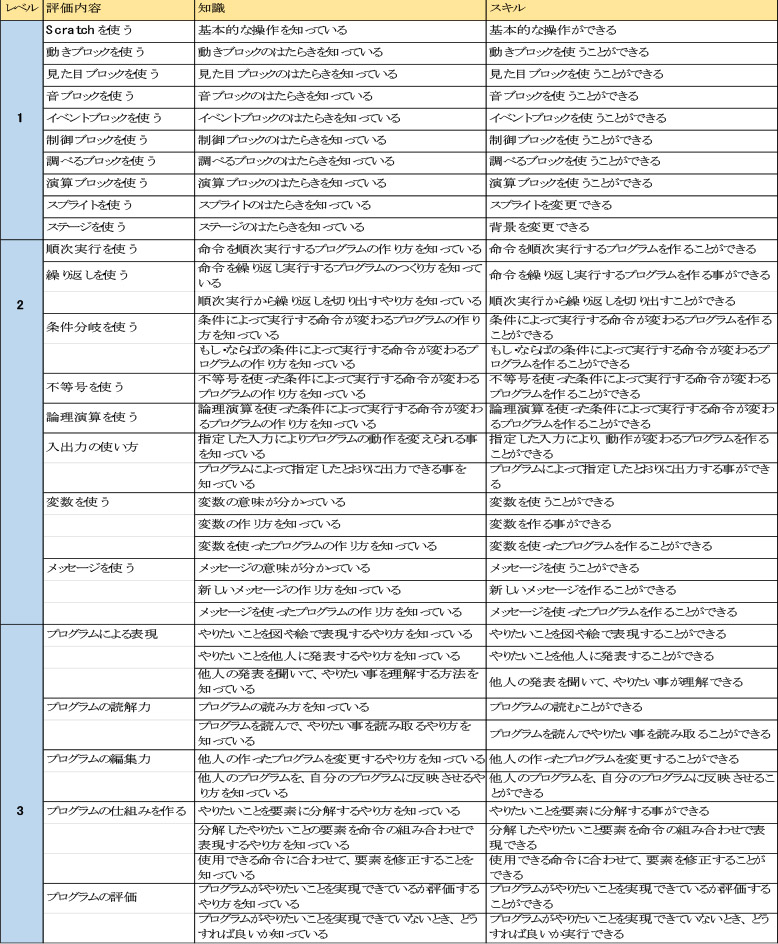

この全体スキルマップを元にして、コーディング・プログラミング能力のスキル領域を中心として、プログラミング講座で育成するスキルをどのような視点から評価するかを定義し、プログラミングスキル評価シートを作成した(図2)。なお、想定される学習者のレベルとして、1入門レベル(初めてコンピュータに触れる)・2初級レベル(コンピュータの操作経験はあるが、プログラミングは初めて)・3応用レベル(プログラミングの経験を有する)を設定している。

図2 プログラミングスキル評価シート(汎用)

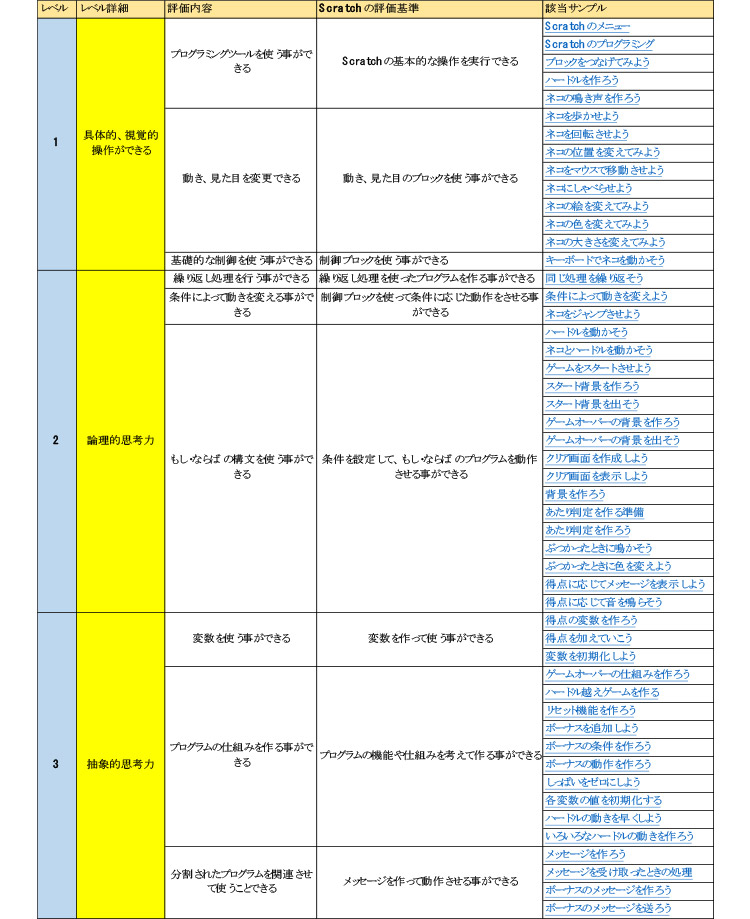

プログラミングスキル評価シートは、特定の言語や教具に限定されないよう汎用にデザインしているが、本事業ではプログラミング講座の教材としてビジュアル言語のScratchを使用したため、評価内容と評価基準をScratchの環境に合わせたものに書き改めた。(図3)その際に、学情研が開発しWebにて一般公開しているScratchのデジタル教材に収録されているサンプル プログラムが、スキル項目のどれに該当するかを提示することで、メンターが事前に該当部分のプログラムを操作しておくことによりプログラミング講座の指導イメージを得ることも可能なように配慮している。

図3 プログラミングスキル評価シート(Scratch版)

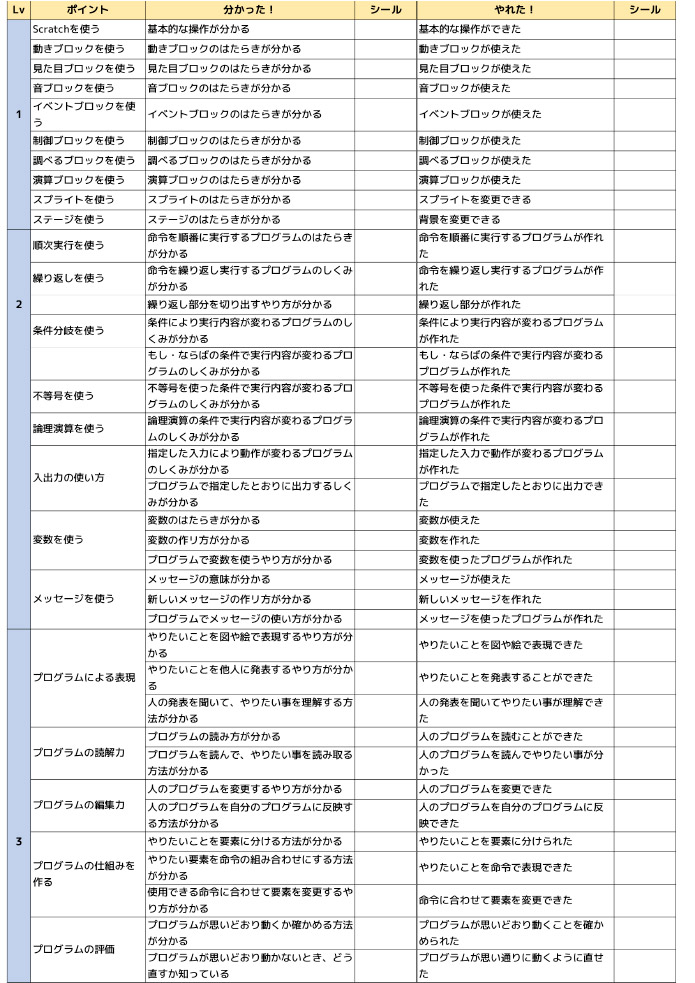

プログラミングスキル評価シートを元に、実際の沖縄のプログラミング講座で教材として用いることを念頭に置き、スキルの自己チェックシートを設計した。(図4)その際に、メンターの意見を入れて、プログラミング教育においての言語活動の実践を意識した評価項目を追加した。また、該当するスキル項目について、子どもたちが知識を得た段階なのか、実行する段階までなのかが自己評価できるように、評価基準欄を分割した。

図4 プログラミングスキル自己チェックシート(Scratch用)

この自己チェックシートを、プログラミング講座の受講者配布用にデザインしたものが下記である(図5、図6)。自己チェックシートの目的は、以下のとおりである。

- 子どもたちが、自分がどのレベルまでプログラミング能力を身につけているかを自分自身で可視化すること

- 子どもたちが、本講座の目指すゴールとしてのプログラミング能力の全体像を把握できること

- 自己の成長を「シールを貼り付ける」という身体行動で確認できること

- 自分が作ってみたいプログラムやその機能・ルールを言語化することで、目的のあるプログラミングを実現すること

(図5)プログラミングスキル自己チェックシート・表

(図6)プログラミングスキル自己チェックシート・裏

このプログラミングスキルの評価の仕組みは、メンターの意見を入れて改良・改善を加えている。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |