お菓子で学ぶおいしいプログラミング体験と普及活動

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第1学年, 小学校第2学年, 小学校第3学年

- 教材タイプ:

その他

- 使用ツール:

- 実施主体:

江崎グリコ株式会社

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- 実施場所:

その他

- コスト・環境:

タブレットPC1人1台 (一部団体が貸与した端末を含む)

概要

近年、様々なプログラミングツールが登場し、学び方の選択肢も多種多様に広がってきています。しかし、PCやタブレットの画面の中で操作するツールが多く、目の前に具体的な物を用意してより直感的に学ぶことができるツールは、まだまだ数少ないというのが現状です。特に、小学校低学年の子どもたちにとって、手にとって触れるツールの方が理解しやすいと言われていますが、物理的なツールをそろえるためには、購入費用が膨大になってしまうため、授業の中で展開していくには、機材をそろえるための費用がかかってしまうなど、課題が多い状況です。

そこで、江崎グリコは、次代を担う子どもたちの健やかな成長を応援する目的で、プログラミングの基礎を体験できる小学校低学年向けアプリ「GLICODE(グリコード)」を開発しました。子どもが大好きな「お菓子」にプログラミングコードの役割を担わせ、それらをルールに従って並べることでキャラクター(ハグハグ)を動かし、ゴールを目指す仕組みとなっており、手軽に遊びながらプログラミングのロジックを学ぶことができます。

このツールを活用した小学校低学年向けの授業をどのように展開していくのか、実際に子どもたちに授業を教えていただくメンターの皆様とともに検討し、実証を行いました。

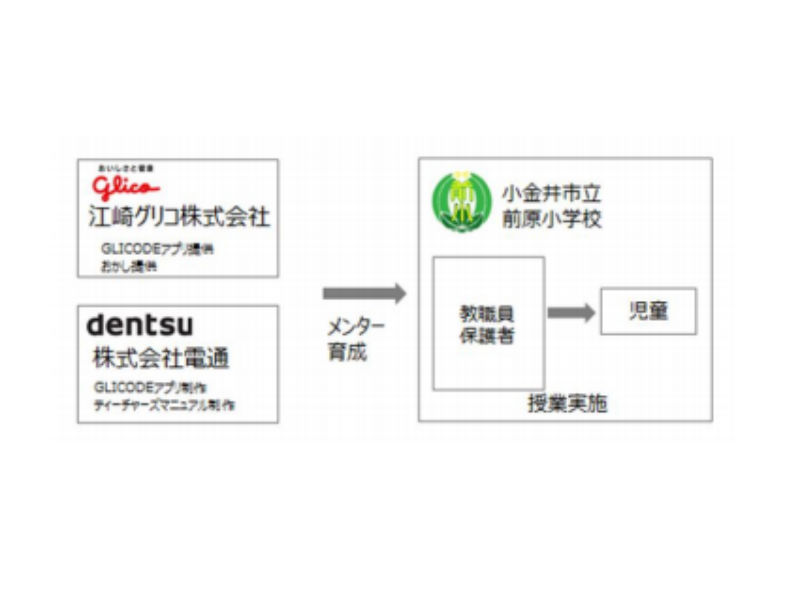

事業の実施体制は、次に示す通りです。

■実証主体

- 江崎グリコ株式会社(本事業受託事業者)

- 株式会社電通

■実証校

- 小金井市立前原小学校

1.2.1 GLICODE(グリコード)について

GLICODEは、お菓子をルールに従って並べることで、遊びながらプログラミングの基礎的な考え方を学ぶことができるアプリケーションです。画像認識技術でお菓子をプログラミングの「命令」に変換することで、子供が大好きなお菓子でプログラミングを学ぶことができます。また、グリコのキャラクターである「ハグハグ」をプログラムでゴールまで導くというゲームの形式を用いており、遊びながら学習効果を得られることを狙っています。

GLICODEアプリ画面

(1)体験の手順

準備物として、スマートフォンやタブレットなどのカメラ付きデバイス、グリコのお菓子とキッチンペーパーが必要になり、プログラムの実行には以下の手順で行います。

- キッチンペーパーなどを敷いた清潔な台の上にお菓子を並べる

- デバイスのカメラで並べたお菓子を読み取り、命令に変換する

- 変換された命令を実行し、ハグハグをゴールに導く

体験の手順

(2)おかしのルール

GLICODEではグリコの商品である「ビスコ」「ポッキー」「アーモンドピーク」「アソビグリコ」の4つのお菓子をプログラミングの命令に変換しています。アプリの前半は「チュートリアルコース」となっており、それぞれのお菓子でプログラミングの4つの考え方を学べるように設計されています。具体的には、ビスコで「SEQUENCE(順番に実行)」、ポッキーで「LOOP(繰り返し)」、アーモンドピークで「IF(場合分け)」、アソビグリコで「RANDOM(ランダム)」という対応関係でプログラミングの考え方を学べるようになっています。

4つのお菓子と命令の対

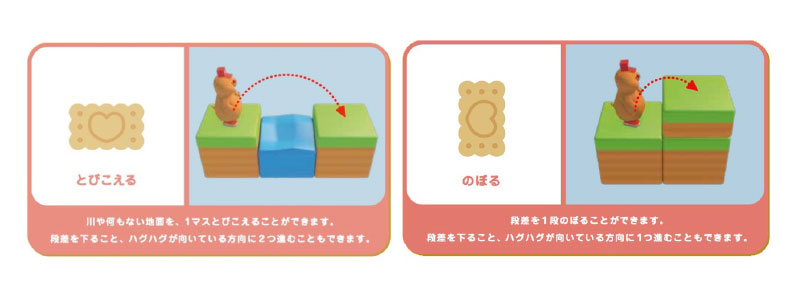

●ビスコの命令

ビスコは「ジャンプ」の命令に対応しており、ハグハグを向いている方向にジャンプをさせます。縦向きに置いたビスコは「のぼる」という命令に変換され、目の前の一段高い段差に登ることが出来ます。横向きに置いたビスコは「とびこえる」という命令に変換され、目の前の穴や池を飛び越えることができます。

ビスコの命令

●ポッキーの命令

ポッキーは「移動」と「繰り返し」の命令に対応しています。「移動」の命令は、ポッキーを上下左右の向きに置くことで変換されます。ポッキーが向いている方向がハグハグを移動させる命令に変換され、例えば、チョコレート部分が右を向いているポッキーは「みぎにうごく」という命令に変換されます。「繰り返し」の命令は、ポッキーを斜めのハの字に置くことで変換されます。ハの字にしたポッキーで他のお菓子を挟むことで、挟まれた命令を複数回繰り返す「ループ命令」に変換されます。ループの回数は、ハの字の左側のポッキーを複数本重ねることで指定することができます。

ポッキーの命令

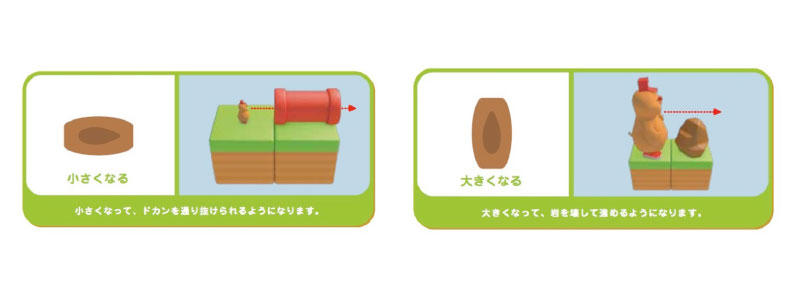

●アーモンドピークの命令

アーモンドピークは「変身」の命令に対応しており、ハグハグのサイズを大きくしたり小さくしたりします。縦向きに置いたアーモンドピークは「大きくなる」という命令に変換され、大きくなったハグハグは進路を塞ぐ「岩」を破壊して進むことができます。横向きに置いたアーモンドピークは「小さくなる」という命令に変換され、小さくなったハグハグは進路を塞ぐ「土管」の中を通り抜けて進むことができます。

アーモンドピークの命令

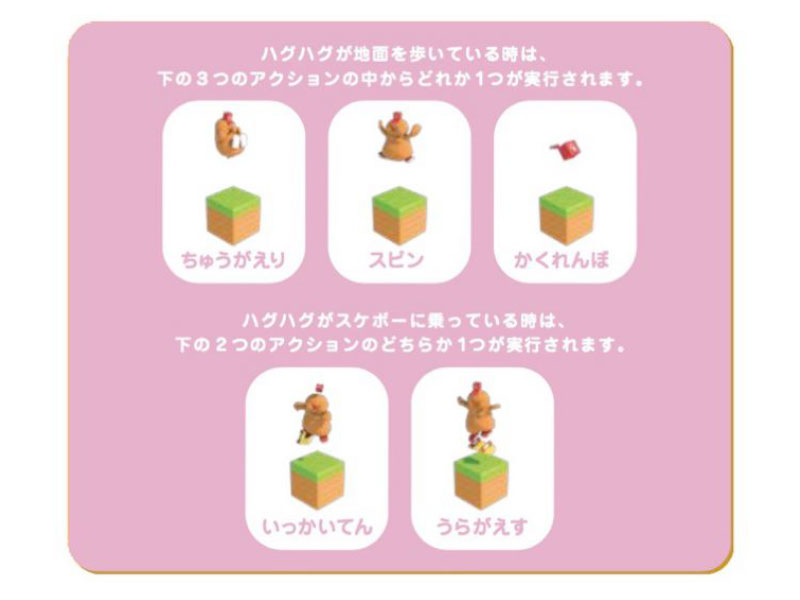

●アソビグリコの命令

アソビグリコは「ランダム」の命令に対応しています。「ランダム」の命令は、ハグハグがその場で「バク宙」や「スピン」、「帽子に入る」などのランダムな動きをします。ステージのクリアには必ずしも必要ではないですが、隠れたお楽しみの要素になっています。

アソビグリコの命令

(3)ステージ構成

GLICODEでは前半の「チュートリアルコース」(22コース)と後半の「応用コース」(18コース)に別れており、前半の「チュートリアルコース」ではそれぞれのお菓子でプログラミングの基本的な考え方を学べるようになっています。

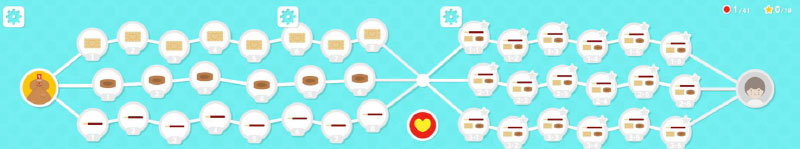

GLICODEのステージ構成。左側がチュートリアル、右側が応用コースとなっている。

ビスコのステージではプログラミングを順番に実行する「順次実行」を学ぶことができます。ポッキーのステージでは、プログラミングの指定された箇所をループする「繰り返し処理」を学ぶことができます。アーモンドピークのステージでは、条件によって処理を分岐する「条件分岐」を学ぶことができます。条件分岐では、ゲーム画面に表示される「Aボタン」と「Bボタン」に命令をセットすることで、「ボタンが押されたら、そのボタンにセットされている命令を実行する」という形で条件分岐の機能を実現しています。

アーモンドピークで条件分岐を学ぶ仕組み

GLICODEでは以上の仕組みで、グリコのお菓子をプログラミングの命令に変換することでプログラミングの基本的な考え方の学習を可能にしています。

(4)体験の際の注意点

GLICODEは食品を使った体験であるため、児童のアレルギー対応や衛生面に注意を払いつつの実施が求められます。GLICODEでは、児童のアレルギーへの対応のためにお菓子とアレルギー物質の対応表を作成しています。実施の際には、この表を参考にしつつ、児童がアレルギーを持つ食品に触れることのないように注意を払う必要があります。また、衛生面に配慮するために、体験前に子供が手洗いをするように指導した上で、タブレットの表面をウェットティッシュ等で清潔にしておき、実施場所には消毒用アルコールを設置するなど、対応していきます。

ティーチャーズマニュアルに記載されているアレルギー成分表

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

GLICODE®

| 教材タイプ: | アンプラグド |

|---|---|

| 動作環境: | iOS Android |