ファブラボを活用した多世代地域連携型プログラム人材育成モデル

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年

- 教材タイプ:

ビジュアル言語, ロボット

- 使用ツール:

- 実施主体:

一般社団法人 国際STEM 学習協会

- 実施都道府県:

山口県

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- 実施場所:

学校

- コスト・環境:

デスクトップPC1人1台

(コンピュータ教室。PCは壁際にレイアウトされ、中央にスペースあり。)

概要

国内外で拡がる市民参加型のデジタル実験工房「ファブラボ」*を活用し、地域でのプログラミング教育を推進する人的基盤を構築していきます。メンター育成ではファブラボ鎌倉で培われたメソッドを用いて、ファブラボ山口にてメンター育成とトレーニングプログラムを実施しました。地域内での継続的な活動を見据え、プログラミング教育を推進していく人材を確保し、教育関係者との連携を強化するとともに、モデル事業終了後も引き続きファブラボなどの拠点を活用しながら、山口市におけるプログラミング教育の活性化を図ります。多世代次世代型学習環境としての事例として今後展開できるよう、地域内における人材育成のハブ的機能も含め本モデル事業を計画し、他地域での展開を見据えた事業を行いました。

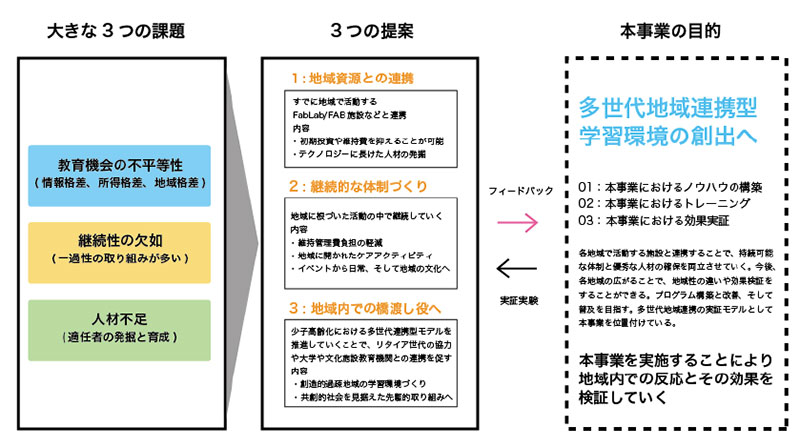

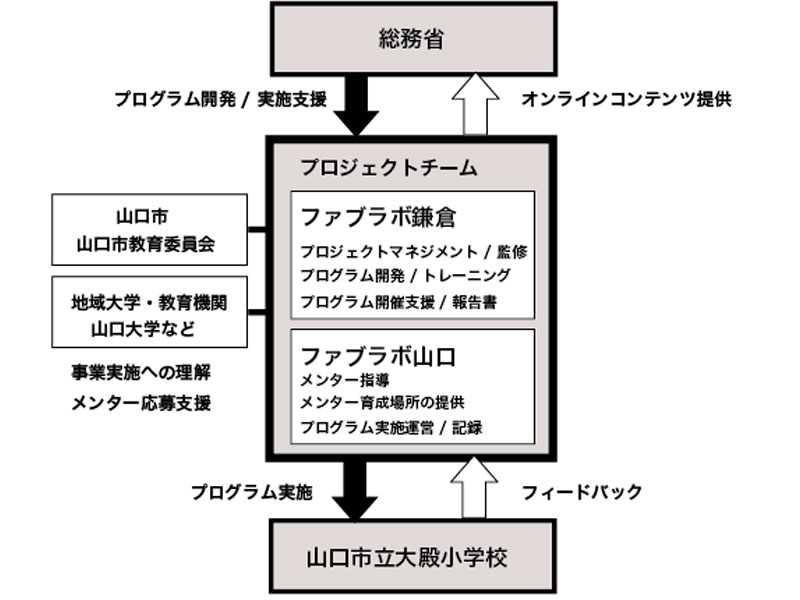

図1-1 : 課題に対する目的相関図

プログラミング教育を行うためには継続的な取り組みと、そうした活動を後押しする地域内での理解やサポートが不可欠です。予算、人材の確保、時間的制約、コミュニティー形成などの問題を解決していく必要があります。2011 年から日本各地で地域に根ざした活動を進めているファブラボなどの団体と連携することで、小中高大、市民、団体の枠組みを超えた体制づくりを期待することができます。本事業は、プログラミング教育を支援する人材を地域で育成しながら、かつ地域内部での理解と連携体制を強化し、持続可能な学習環境の構築とそうした状況に対する理解を促進するためのモデル事業となります。

ファブラボとは?

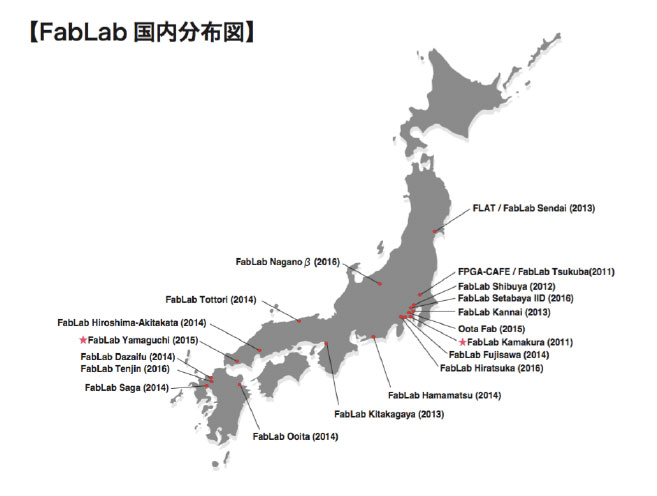

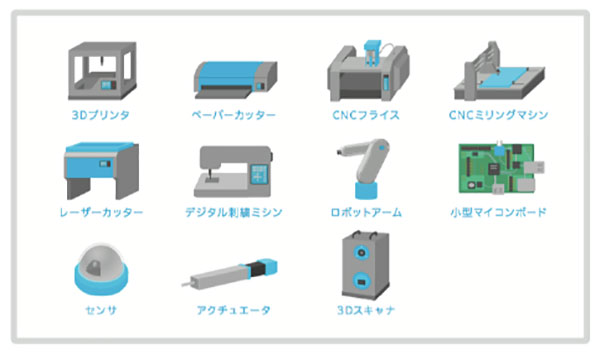

3D プリンタやレーザーカッターなどデジタル制御された多様な工作機械を取り揃え、モノをつくる技術を地域住民が身につけることで、個人や地域レベルの課題を住民自身が解決できるようになるための市民参加型の次世代実験工房です。2002 年、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)から広がった取り組みで、現在80 カ国、1,000 箇所以上にファブラボが設立され、世界的なネットワークもその特徴のひとつです。ラボの規模や運営は各ラボが独立しているため異なりますが、顔が見えるコミュニティー形成を世界規模で促進し、プログラミングからデジタルものづくりのノウハウからデータまで共有を積極的に行っています。2011 年に東アジア初のファブラボとして、ファブラボ鎌倉とファブラボつくばが立ち上がり、現在日本国内では19 箇所のラボが立ち上がっています。

※本プロジェクトは、ファブラボ鎌倉とファブラボ山口の連携事業です

図1-2 : ファブラボ国内分布図

図1-3 : デジタルファブリケーション機器等

出典:平成27 年「ファブ社会の基盤に関する検討会報告書『ファブ社会推進戦略』p.5」

社会的背景 : IoT 社会促進を見据え、地域連携型プログラミング教育支援サポートのスキームづくりへ

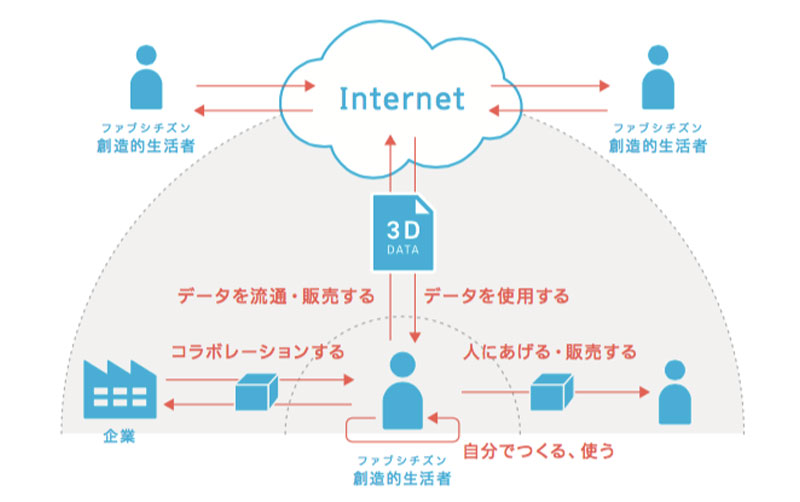

IoT (Internet of Things)社会の促進は日本の成長戦略でもあり、世界的な動向でもあります。情報通信技術(ICT)の飛躍的な発展により、インターネットを介して「もの」と「情報」と「実社会」が相互に影響し合う新しい空間や環境がより身近になってきました。平成27 年「ファブ社会の基盤に関する検討会報告書『ファブ社会推進戦略』でも、デジタル工作機器の価格が低廉化し一般の市民層へ広がり始めたことで、生活者がテクノロジーを介したものづくりに触れる敷居も低くなり、モノの生産・流通・消費が大きく変貌し始めていると示唆しています。 本事業も、プログラミング教育を支援する人材の育成を進めながら、さらにIoT 社会における、地域連携型の人材育成トレーニングモデルの構築と教材のオープンソース化を目指し、プログラムの組み立てを行っています。

図1-4 : ファブ社会と創造的生活者

出典:平成27 年「ファブ社会の基盤に関する検討会報告書『ファブ社会推進戦略』p.15」

事業内容 : ノウハウの共有、教材開発を通じ連携することにより地域住民のスキルアップを図る

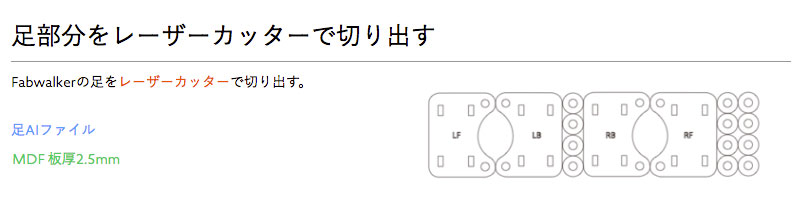

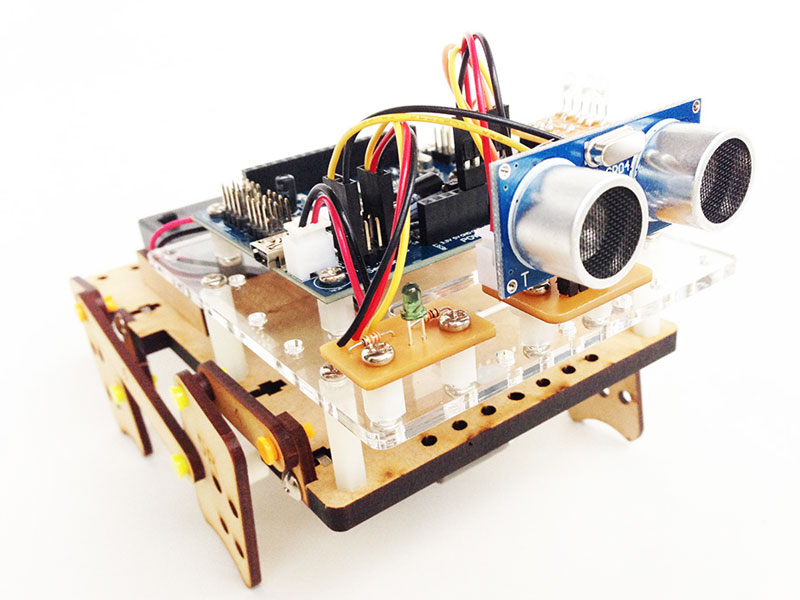

本事業では、ファブラボなどの施設の活用、地域間連携型の教材開発、学校のニーズに合わせた調整から講座運用までを一連の流れとして実施しています。メンター育成では情報技術のリテラシーのみならず、現場の学習環境に対して臨機応変に対応できるスキルを身につけ、そのノウハウを共有するスキル獲得も重要視しています。小学校の状況は、各学校の方針や集まる児童によって異なります。現場では、きめ細かい調整が不可欠です。日々、変化する情報技術において、マニュアル型の学習方法では対応に限界があり、自立型の学習をメンター自身のみならず地域コミュニティーが文化として育んでいく姿勢が非常に重要です。こうした理念を背景にしながら、各地域での実施プログラムの質を担保するために、本事業ではファブラボ鎌倉とメディア研究者(慶応義塾大学特任助教 山岡潤一氏)が共同開発したFABWALKER(ファブウォーカー)という歩行をデザインするための教育用ロボットを採用しています。また、本プログラムでは、モノのデータも情報のように共有する次世代型モノづくり社会も見据えて構成されています。教材のオープンソース化の可能性を感じてもらうために、光センサー、超音波センサーなど搭載する電子基板は各地で拡張できるよう、ファブラボ機材を利用し自作しています。WEB 上でデータ共有することにより二次制作などを可能にする取り組みは、新しい教材開発のあり方でもあります。このように教材に関して開発や改変の余地を設けることで、地域素材を取り入れたロボットの制作、地域の高等専門学校や大学内でのスキルアップトレーニングの実施などを通じて地域貢献に寄与することができます。

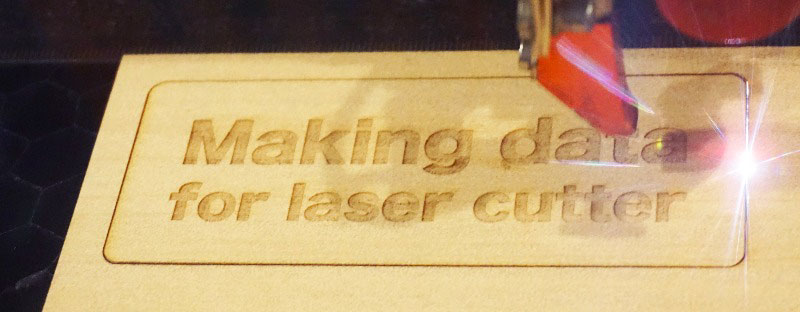

図1-5 : レーザー加工機 : レーザーによってさまざまな素材に彫刻・切断・穴あけ・マーキング加工を行う工作機械

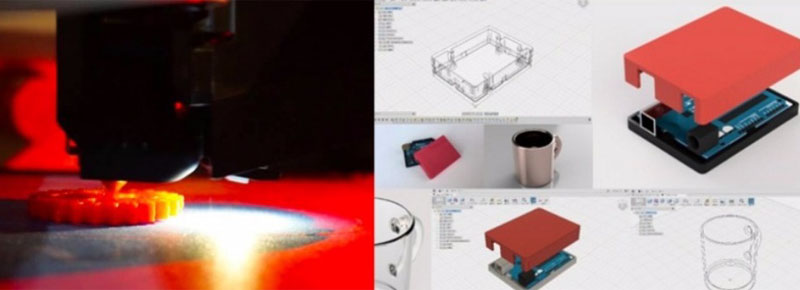

図1-6 : 3D プリンタ :コンピュータ上でつくった設計図をもとに、三次元の立体物を造り出す工作機械

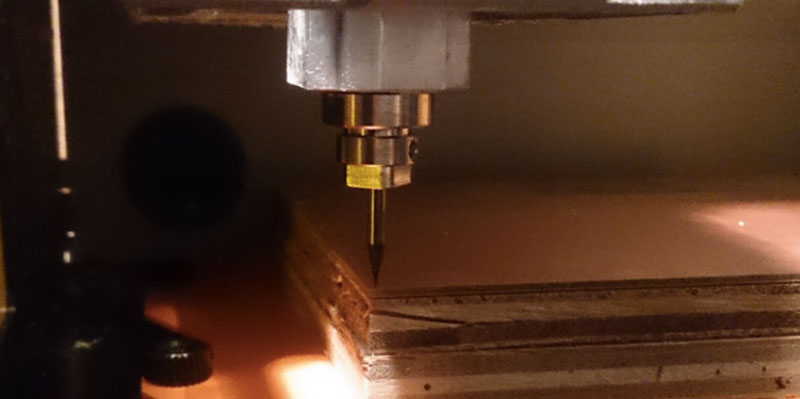

図1-7 : CNC ミリングマシン:コンピュータ上でつくった設計図をもとに、三次元の立体物を削り出す工作機械

図1-8 : WEB 上での3D や2D のデザインデータなど、ノウハウとともに、モノのデータもダウンロードすることができる

実施プログラム内容

題材名 : FAB WALKER プログラミングで生命を吹き込もう!

図1-9 : 足を取り付ける前のFAB WALKER(ファブウォーカー)

目標

1.1 億年後の生き物を想像しアイデアを形にする段階でプログラミングを用いて論理的に考え、実際に試行錯誤を繰り返し課題解決型のスキルを身につけることができるようになる

2.ビジュアル言語(Studuino プログラミング環境)を用いて、プログラミングの基礎的な技能を習得できるようになる

設備・環境・指導の体制

1.1)実施場所 : 山口市立大殿小学校 視聴覚室(Windows PC 20 台 / インターネット完備 / サーバー有り)

2.実施前の準備

・人数分のFAB WALKER キット、Studuino マイコンボード、文房具等の部品を用意する

・児童用のWindows PC にStuduino プログラミング環境をインストール

・授業の前に1 人1 人がStuduino プログラミング環境を使えるように立ち上げておく

対象

山口市立大殿小学校 4~6 学年 20 名

指導の体制

講師:1 名 / 育成メンター:20 名 / サポート(ファブラボ鎌倉):2 名

実施体制図

図1-10 : 実施体制図

授業計画案

| No. | 学習活動・内容 | 指導上の留意点 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1 | FAB WALKER の組立 | ・機構を簡潔に説明し、FAB WALKER が動くしくみについての理解を促す ・モーターの動作はプログラミングで制御できることを伝え、次時からの実習への動機付けにする | 1 |

| 2 | Studuino を用いた プログラミング実習 | ・FAB WALKER とStuduino プログラミング環境を接続させて動作を確認することにより、プログラミングの結果を児童が実感できるようにする ・単純な制御から複雑な制御へと段階を踏みながら指導することにより、プログラミングのしくみを着実に理解・実践できるようにする ・モーター、LED、各種センサーなどなるべく多くの部品を制御する方法を示すことにより、各自の作品イメージを具体的にもつことができるようにする | 2 |

| 3 | FAB WALKER オリジナル作品の制作 | ・メンターの作例(プログラミングのスクリプトも含む)を例示することで、つくりたいロボットのイメージを具体的に持つことができるようにする ・「生き物の特徴」「設計図」「インプット/アウトプット」などの項目を書き込めるワークシートを用いて、児童の構想を具体化できるように支援する | 2 |

| 4 | 学習のまとめ ふりかえり | ・作品発表 ・自分の作品について簡潔に紹介できるようにスピーチの項目をあらかじめ定めておく | 1 |

補足 中学校学習指導要領 技術・家庭科[技術分野]との関連

A 材料と加工に関する技術 (3)ウ.部品加工,組立て及び仕上げができること。

B エネルギー変換に関する技術 (2)イ.製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検ができること。

D 情報に関する技術 (3)ア. コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ること。イ.情報処理の手順を考え,簡単な

プログラムが作成できること。

(1)教材観

FAB WALKER(ファブウォーカー)とは、ファブラボ鎌倉と研究者(慶応義塾大学特任助教 山岡潤一氏)が開発を進めている、生き物を育てるようにプログラミングを学習するロボットキットである。ペンや木の枝など、身の回りにあるものでロボットの機能を拡張したり、センサーなどを利用することにより、あたかもロボットに動物の持つ「感覚」(視覚や触覚など)や手足、その他の器官を与えたような動きをさせることができる。生き物を育てるように、知性や感覚を与えるという行為の中で、プログラミングを実践的かつ身体的に学ぶことができる。プログラミングにはArduino 互換のマイコンボードStuduino を用いる。Studuino は、日本語による指示ブロックでプログラミングをすることができ、センサー等の取り付けも容易であることから、プログラミング初級者の児童にも親しみやすい教材であると考える。

(2)児童観

本教材FAB WALKER はロボットの造型が比較的自由であり、センサーの取り付け等によって生き物の

ような動き方や感覚を与えることができる。児童の想像する身近な生き物や空想の生き物の感覚や特徴

を、プログラミングを通して表現する楽しさから、プログラミングに親しみを持ち、すすんで技能を身に

つけることができると考える。また、個々の技能の習得に留まらず、学びの成果を発展させ、継続して学

び続ける環境を児童を中心として創造する必要がある。

(3)指導観

ひとり1 台のオリジナルFAB WALKER(以下ロボット)を完成させることで、プログラミングを用いて論理的に考え、基礎的な技能を習得し、他者と恊働しながら課題解決する能力を育むことができるように、次のように指導する。はじめに、ロボットを組み立てる。モーターやリンク機構などの構造を手を動かし組み立てることで、ロボットが動く仕組みに気付かせる。次に、ロボットをStuduino プログラミング環境によるプログラミングで制御する。LED や各種センサーの制御方法をできるだけ網羅することで、オリジナルロボットづくりへの動機付けを高めるようにする。指導にあたっては簡単な制御から難しい制御へとスモールステップで行うことにより、全員が無理なく技能を身につけられるように配慮する。学んだプログラミングの知識・技能と、装飾や造型を組み合わせることで、児童ひとりひとりのイメージするロボットを制作する。ロボットの構想は身近な生き物や空想の生き物から着想させ、生き物らしさをプログラミングで表現させることに重点を置く。他の児童と交流しながら制作することを促し、他者と比較することによって自らの課題を発見でき、それらをまた自ら解決するきっかけを持つことができるようにする。

最後に、ロボットの発表会を実施する。実際にロボットを動かしてみたり、工夫した点や難しかった点を発表しあうことによって、他の児童が作ったロボットの良いところをみつけ、今後の自分のロボットの改善につなげる。また、記録された発表の様子(映像)やプログラミングのコードはクラウド上で共有し、次の学習者へ向けた資料・ふりかえりの資料として活用することができる。

指導にあたっては、いずれの活動においても効果的にグループ学習を導入し、児童同士への学び合いを推奨する。メンターは適宜児童に助言をしながら、知識やアイデアを積極的に共有し学び合う雰囲気作りの醸成につとめる。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |