THE NARAJO PLAN

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年, 小学校第6学年, その他

- 教材タイプ:

テキスト言語, ビジュアル言語, ロボット

- 使用ツール:

教育版 レゴ® マインドストーム® EV3

National Instruments「LabVIEW」(ビジュアル言語),python(テキスト言語) - 実施主体:

奈良女子大学附属中等教育学校

- 実施都道府県:

奈良県

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- 実施場所:

学校

- コスト・環境:

ノートPCグループに1台、グループごとに固まって着席。

概要

1.超スマート社会を持続発展させる人材の育成

メンター育成プログラムで涵養・向上させる態度やスキル

・専門や教科に関わらずプログラミングの初歩を教えられる教員メンターと、次世代のプログラミング教育を担う高校生・大学生メンターを育成する

・そのために、本事業のメンター育成講座では以下の1~4の4つのスキルや素養を持つことができるようにプログラムを開発した。

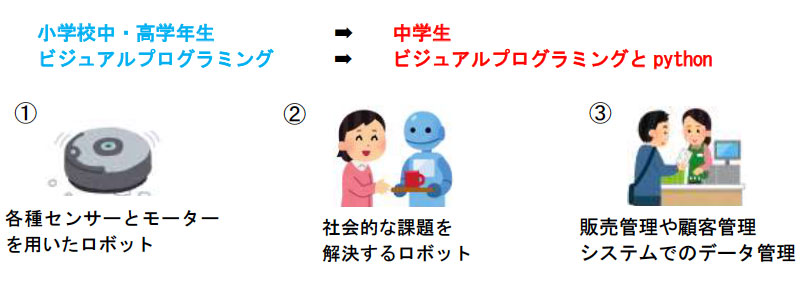

3.各種センサーを利用したロボットをビジュアルプログラミングおよびpythonで動かすプログラミングを教えられるスキル

4.販売管理や顧客管理システムのためのデータ管理をpython で構築するプログラミングを教えられるスキル

育成するメンター

第4次産業革命やモノのインターネット(Internet of Things : IoT)がすすむ超スマート社会がもう目の前に迫っている。あらゆる製品にコンピュータが組み込まれ、あらゆる産業でプログラミングスキルを備えた人材が切望されている。そのため、プログラミングへの理解を小中学校段階ですすめ関心を高める必要があるが、プログラミング教育を各学校や地域で担える人材は不足している。

この状況の改善のために以下の2種類のメンターを育成した。

1小中学生にプログラミングをコーチするメンターの育成が必要不可欠

専門や教科に関わらずプログラミングの初歩を教えられる小中学校の教員をメンターとして育成

2地域社会で次世代のプログラミング教育を担う若い人材の育成が、プログラミング教育の持続的な実施のために必要不可欠

地域に貢献する意識が高く、意欲のある、大学生・高校生や地元の若者をメンターとして育成

メンター育成のためにメンタリングとコーチングを中核としたメンター育成プログラムを作成、実施し、その効果を検証した。

2.ICT の利活用による地域間格差解消への貢献

教育サービスの地域間格差解消のためのメンター育成

~ICTを利活用したメンター育成へのチャレンジ~

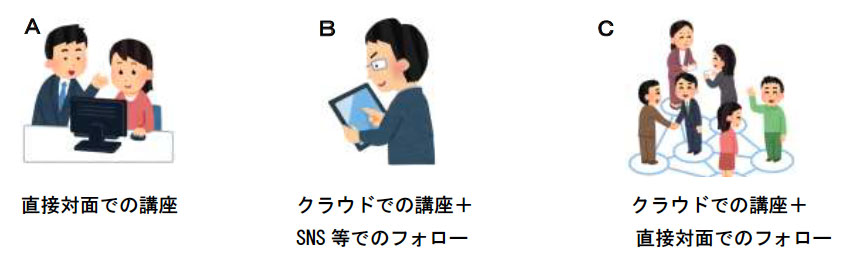

本事業THE NARAJO PLAN では、上記の3つの方法でメンター育成を実施した。総務省の教育クラウド・プラットフォームが、例えばMassive Open Online Courses (MOOCs)のように、全国でプログラミングを教え学びたい人たちのためのe ラーニングシステムとなると予想しているためだ。

e ラーニングについては、直接対面での学びとの比較によって、学習者がドロップアウトしやすいという課題が指摘されている。その課題を解決するために下記の工夫が効果的だとも指摘されている。

・ブレンド学習(blended learning)に学習をデザインする

・講師がメンタリングを行う

このようなe ラーニングの知見を参照しつつ、昨年度の総務省ICT ドリーム事業でのschool Takt や教育用SNS のednity を利用した取り組みを活かし、本事業でのメンター育成方法について、前ページの図A、B、Cの3つの講座を実施し比較検証することによって、教育クラウド・プラットフォームを利活用したメンター育成の可能性を検証した。

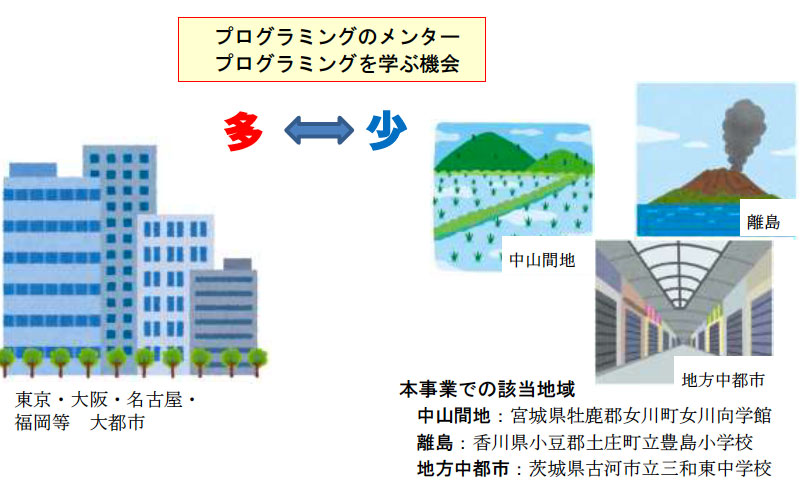

教育サービスの地域間格差解消に貢献するメンター育成

本事業THE NARAJO PLAN のもう一つの特徴は、「教育サービスの地域間格差解消」である。第4次産業革命や IoT がすすむ超スマート社会で個人が自由闊達に活動し、社会を持続的に支え発展させていくためには、高度ICT 利活用社会を担うことになる若年層に対して、できるだけ多くの子どもたちにプログラミングを学習する機会を与える必要がある。

しかし、少子高齢化が他地域よりもさらに進む中山間地や離島、地方中小都市にあっては、メンターが確保できない、都市部へ行かないとプログラミング学習が受講できない、といった教育の格差が生じる可能性がある。

本事業では、とくに国土面積の約7 割を占める農山村漁村の中山間地域でのプログラミング教育の格差の解消に焦点化する。

具体的には、漁村の中山間地域で東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県女川町の被災地復興支援の放課後学校「女川向学館」で、地元を支える社会人の若者がメンターとなって在校する小中学生にプログラミングを教えられるようになるように下記の通り支援した。

1ICT 活用と直接対面のブレンド学習でのメンター育成の試み

漁村の中山間地域である女川のメンター候補は、まずは教育クラウド・プラットフォームに実装した「メンター育成講座動画コンテンツ」等を視聴してメンターとしての知識とスキルを学びつつ、すでに直接対面で育成された奈良のメンターからのschool Takt 等の共同学習ツールを用いた「作成したプログラムの共有によるフォローアップ」、およびグループチャット機能での質疑応答とメンタリングを受け、教育クラウド・プラットフォームを活用して遠隔地にいながらにしてメンター候補として育成される。さらに、奈良のメンターが女川へ出向いて直接対面でのフォローアップを行う。このようなブレンド学習によってドロップアウトを防ぐ(図C参照)。

2他の方法・地域との比較検討により、よりよい方法を明らかに

離島である香川県小豆郡土庄町立豊島小学校の教員メンター候補は、奈良で直接対面でのメンター育成講座を受講し、所属校等でプログラミング教室を開講する。その際、児童生徒が作成したプログラムについて、school Takt 等の共同学習ツールを用いた「作成したプログラムの共有によるフォローアップ」を奈良のメンターから受ける(図A参照)。

地方中都市である茨城県古河市の三和東中学校の教員メンター候補は、教育クラウド・プラットフォームに実装した「メンター育成講座動画コンテンツ」等を視聴してメンターとしての知識とスキルを学びつつ、すでに直接対面で育成された奈良のメンターからのschool Takt 等の共同学習ツールを用いた「作成したプログラムの共有によるフォローアップ」とメンタリングを受け、教育クラウド・プラットフォームを活用して遠隔地にいながらにしてメンター候補として育成される。その後、所属校等でプログラミング教室を開講する。その際、生徒が作成したプログラムについて、school Takt 等の共同学習ツールを用いた「作成したプログラムの共有によるフォローアップ」を奈良のメンターから受ける(図B参照)。

このように図A、B、Cの3つの講座を比較検証することによって、教育クラウド・プラットフォームを利活用した中山間地や離島、地方中小都市でのメンター育成の可能性を検証した。

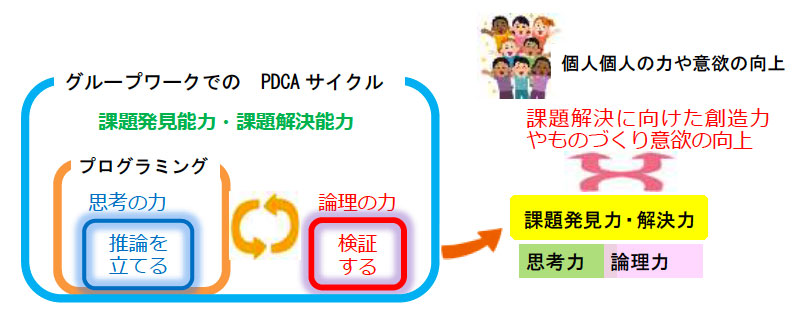

3.プログラミングを通じた21 世紀型スキルの向上

プログラミングの学びが21 世紀型スキルを向上する教育プログラムの開発

プログラミング学習を通じて、協同して課題を発見し試行錯誤して課題を解決する力、推論を立てる思考力、推論を検証する論理力といった21 世紀型スキルを向上できる教育プログラムを開発した。

そのために、各種センサーとモーターを用いたロボットを制御するプログラムの作成や、販売管理や顧客管理システムの理解につながるpython でのデータ管理のプログラミングを行い、自己の企図した動作やプログラミングの実行ができるか仮説の立案と実施検証を繰り返させた。

このプログラミング学習を通じて、思考の力で推論を立て、論理の力で推論を検証しながら、その試行結果と論理的に組み立てたプログラミングを試行錯誤しつつ取り組ませるという、いわば、論理力と思考力のPDCA サイクルをグループワークで繰り返していく中で、協同して課題を発見し課題解決に導く態度や能力を育成するとともに、こども個人の課題発見力、課題解決力、論理力、思考力の獲得や、課題解決に向けた創造力やものづくり意欲の向上がどのようにできるのか定量的に実証した。

実証のために、ルーブリックを作成し、事前事後における小中学生の21 世紀型スキルや課題解決に向けた創造力やものづくり意欲の比較検証を行って検証した。

4.超スマート社会の仕組みを知り課題を解決できる態度と能力の涵養と育成

超スマート社会でしなやかに生き、かつ社会を支え発展させる人材を育成するために必要なプログラミングの知識やスキル、そしてプログラミングの社会での役割や可能性を知り、みずからがプログラミングを活用してみようとする態度や能力を涵養・育成できるプログラムを開発した。

このプログラムの他のプログラミング学習プログラムには無い特徴は、社会的課題の解決を受講生たちが協同してプログラミングによって行う点である。

そのために、受講生の発達段階やプログラミングの知識・スキルの状況にあわせて、下記の通りプログラミング学習を実施した。

1カラーセンサーや赤外線センサー、タッチセンサー等を利用しプログラムによる計測・制御を実行するロボットを製作

たとえば、下記のようなロボットを製作した。

・実線をトレースして進むロボット

・物体をつかんだり放したりするロボット

・障害物の前で止まったり避けたりするロボット

2プログラミングを利活用して社会的な課題を解決するプログラミング学習

上記①から発展的に実施。受講生は、自分たちが作るロボットの動作イメージを発想しプログラミングをおこなった。たとえば、下記のようなロボットを製作した。

・工場での課題を解決するロボット

・地域の観光スポットを案内するロボット

3社会の安全・安心・便利の実現にICT を活用したビジネスがどう関係しているかをプログラミングを通じて理解する学習

受講生は、販売管理や顧客管理システムを取り上げ、データ管理活用システムや顧客データ管理システムの構築を行った。具体的には、python でのプログラミング学習を実施した。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

教育版 レゴ® マインドストーム® EV3

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 ロボット その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ iOS Windows Android その他 |