難聴児を対象とした、クラウド・ITを活用したプログラミング教育実習

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第1学年, 小学校第2学年, 小学校第3学年, 小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

Scratch

UDトーク, こえとら - 実施主体:

株式会社ミスターフュージョン, 香川県難聴児親の会

- 実施都道府県:

香川県

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- 実施場所:

その他

- コスト・環境:

Zoom、チャットワークライブ、FM補聴器、ネットワーク環境なし

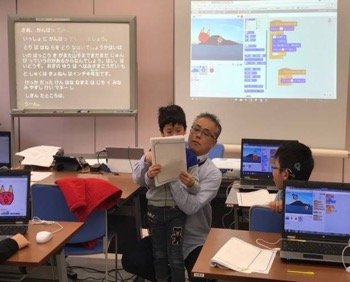

ノートPCを1名につき1台貸与し、長机に保護者と隣り合わせで着席

概要

本実証事業で果たしたいこと:IT人材の不足を補いつつ、すべての人に創るちからを与える手助けを行うこと

2017年時点で厚生労働省が発表している障害者総数は約788万人。対して、今後IT人材は17万人不足すると言われています。私たちは、『障害者総数788万人のおおよそ2%強の人材を教育することができればIT人材の不足を補うのではないか』と考え、香川県難聴児親の会と協力して難聴児へのプログラミング教育のきっかけを与えることと致しました。

難聴児を対象とした理由として、『海外で難聴児のプログラマーとして活躍している事例がある』『集中力があり、プログラミングの作業に向いている』という2点が挙げられます。

今回、我々は教育の手段として、子供・プログラミング初心者向けのアプリである『Scratch』を用いたゲームの作成を行いました。また、自分の住んでいる地域の伝統や文化にも同時に興味を持ってほしいという狙いを元に、ゲームに出てくるキャラクターは香川県に縁のある『桃太郎』に変えることで興味離れを防ぐように工夫いたしました。

難聴児の『聞こえ』をカバーするツールとしてUDトーク(喋った言葉がそのまま投影される機器)、こえとら(同様、ただしスマホで見せるので1対1の時に使う)の2つを使用。また、Scratchは動きを指示するブロックを文字として用意してあるので視覚的に分かりやすく、直感的に動かせるというメリットがあるため使用しました。

メンターは難聴児親の会より3名選出、また、機器メーカーの社員にもサポートを依頼いたしました。

PCそのものに慣れていない子どもも多いと事前に予想し、全5回のカリキュラムの中では『PCの使い方』から始めることで分からない/できないという気持ちにならないように注力しました。そこから少しずつ難易度を上げていき、慣れてきたところで『どんなゲームを作るか考えよう』という目的からの逆算思考を養うための回を設定いたしました。さらに、最終回では『作ったゲームを発表しよう』という時間を設けて自分の言葉でプレゼンテーションができるようなカリキュラムにいたしました。

メンターの育成については対面だけではなくオンラインでの音声通話、テレビ会議システムを使用し距離間による不便が生じないようにいたしました。さらに、実際の授業の前にはロールプレイングを行うことで『どこが問題になりそうか』という点を洗い出しPDCAを回していけるように設計いたしました。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |