運動と組み合わせて視覚的・体感的にプログラミングを学ぶ

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

その他

- 対象教科等:

その他

- 教材タイプ:

タンジブル

- 使用ツール:

Scratch

自社開発プログラミングツール『カメレオン』 - 実施主体:

株式会社エンベックスエデュケーション

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

<ハードウエア>

1. RaspbweeyPi

2. モニタもしくはテレビ(HDMI対応)

3. 入力キット

4. マウス・キーボード(メンター操作用)

<ソフトウェア>

1. Scratch

・『カメレオン』7~8人につき1台(会議室)、生徒用の机・イス不要(本実証では、説明時のみ着席)。ネットワーク環境がなくても利用が可能である。

概要

<本実証の目的>

本事業は、知的障害のある中学部2年生の生徒を対象に、プログラミング的思考を身につけさせることを目的とした。

プログラミングには、「ボールの色に意味を持たせ、順番に窪みに入れる」というシンプルな入力方法を用い、アルゴリズムが理解しやすいように工夫した。また、ボールを入力装置に入れるまでの過程でプログラムに関連した運動や集団ゲーム(アンプラグドプログラミング)を用いることにより、プログラムのイメージを持たせ易くすると共に記憶力・基礎運動能力・自己肯定感の向上や心身の健全な発達効果も期待した。

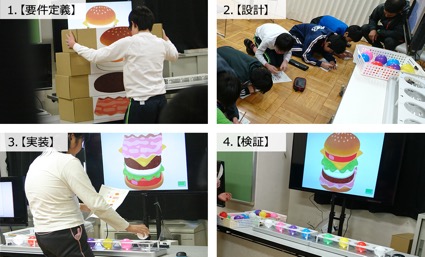

<ソフトウェア開発プロセスを意識した授業展開>

① 要求仕様(アンプラグド→体での表現をする)

② 機能設計(フローチャート、紙でのワーク→紙に設計書を書く)

③ プログラム開発(『カメレオン』を使って入力→プログラム実行)

<本実証の背景>

現在、様々なプログラミング言語や装置など子供たちがプログラミングに親しめる環境が多く出てきているが、プログラミングそのものを考えさせることができる教材や、障害のある子供たちに基礎から考えさせることができる教材はまだまだ少ないのが現状である。

そこで、今回は知的障害のある児童・生徒でも簡単にプログラミングを行える環境の提供とともに、それを使ったプログラミング的思考を習得するカリキュラムを行った。

<実証の成果>

プログラミング授業を受けた生徒27名に対して、「プログラミング」「運動(動作)」それぞれについて達成項目を設け、実証開始前と実証終了後の2回に分けて、メンターに評価していただいた結果、反復して学習することで生徒たちがプログラミングを理解したことが実証できた。

順次のプログラミングができる 7割

選択のプログラミングができる 9割

繰り返しのプログラミングができる 5割

半数以上の生徒が「できない」から「できる」に変化した。

「繰り返し」は内容的に高度なため、後半の授業に取り入れており生徒が体験できる回数が少なかったにも拘わらず、5割の生徒が理解している。

今後、継続して授業を実施することができれば、「繰り返しを理解できる生徒」が増えると推測される。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |