地域ボランティア(シニア・主婦等)が指導する 地域サークル活動と自宅での自己学習の併用による発展的プログラミング教育モデル

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第3学年, 小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年

- 教材タイプ:

ビジュアル言語, その他

- 使用ツール:

- 実施主体:

NPO法人日本ソーシャルスクール協会

- 実施都道府県:

福岡県, 佐賀県

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- 実施場所:

その他

- コスト・環境:

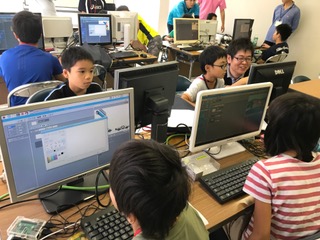

PCは1人1台、事業者持ち込み

概要

●モデルの意義・目指そうとしていることや、特徴(特異性、利点)

公教育としてどの地域においても一定水準の教育を受けられる体制をつくることが重要であり、プログラミング教育においても例外ではない。

しかし、プログラミングのような専門知識を必要とする教育の場合、人材やリソースは都市部に集中しがちである。

とりわけ地方においては専門知識を持った人材の不足が顕著であり、また大学等もなく普段からICTに慣れ親しんだ学生のボランティアを集めることも容易ではない。加えてICT環境の未整備や保護者のICTに関する理解も乏しく児童がプログラミング教育に触れる機会が少ないのが現状である。このままでは人材やリソースの不足した地域では教育の格差が広がるのではという懸念が残る。

そのような状況を改善しつつ地域に横展開し持続可能な教育環境を作るためにモデル設計をした。

今回の講座を設計するにあたって下記の三点に焦点をあてた。

1,知識や経験を重視せず、地域学習に対しての貢献意識を持った人材を起用すること

2,児童が自ら考え創り出せる力を身につける事ができる学習環境と講座を設計すること

3,継続的な学習環境を担保するために児童だけでなく指導者も学びを深めるようにすること

指導者にはシニアや主婦を学習ボランティアとして起用し、正解を考える学び方ではなく何もないところから児童が自ら考え出し、作り上げていく指導法を採った。

指導者は児童が考え発見できるように補助をし、やりたいことを明確にしていくことに注力してもらった。

一方的に教える教育では専門知識や技術が必要になるが、この方法ならば知識や経験が乏しくても児童と一緒になって作り上げていく過程で指導者自身も学ぶことができ、ここでの学びを続けていくことで持続可能な学習環境をどの地域においても実践できる。

●なぜそのモデルを設計・採用するに至ったか

当協会ではこれまで児童が自ら考え創造できる力を身につけることを目的に学習指導に取り組んできた。

所属している指導者の殆どはボランティアであり、プログラミングやICTに慣れていない方も多くいる。

共通しているのは子どもの成長に貢献したいという思いである。

ビジョンを明確にすることで、ビジョンに共感する人材が集まる。

どの地域にも“地域に貢献したい”と考えている人材は多くいるが、活躍する場所がないのが現状である。

更にICT教育となると専門知識や特別な技術が必要で”私にはできない”と考えてしまう。

また、機器の操作に対する苦手意識もある。

しかし、子どもの学習に必要な指導者とは専門知識を教えられることではなく、子どもが自ら考えることを引き出す補助をする指導方法や、そのための環境である。

当協会では最低限の操作方法と機器の扱い方を指導し、実践の中で技術を向上させる講座手法をとっている。

このような経緯により、このモデルを設計し、採用した。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

Scratch

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ Windows |

Raspberry Pi

| 教材タイプ: | テキスト言語 その他 |

|---|---|

| 動作環境: | その他 |