「プログラミング×防災」モデル

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年, 小学校第6学年

- 教材タイプ:

ロボット

- 使用ツール:

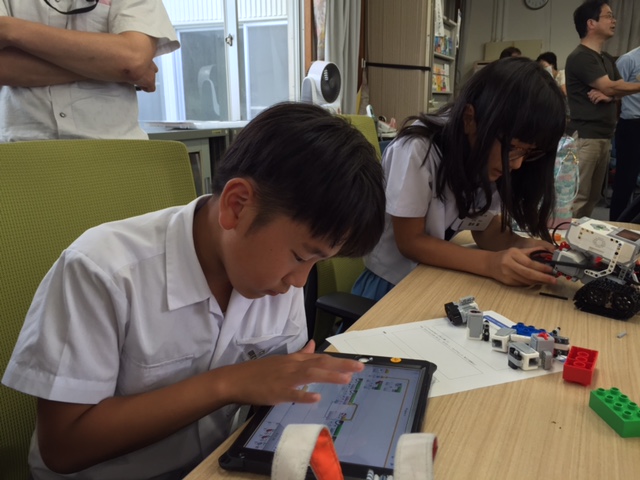

教育版 レゴ® マインドストーム® EV3

LabView - 実施主体:

株式会社Z会

- 実施都道府県:

静岡県

- 事業区分:

総務省事業

- 情報提供者:

管理者

- 実施場所:

学校

- コスト・環境:

タブレット(iPad)(1人1台、実証校帰属)

概要

2020年度より小学校で本格的に「プログラミング教育」が開始されることとなり、「プログラミング教育」は世間の耳目を集めている。指導要領で示される「プログラミング教育」は「コーディング教育ではない」「教科の中で教科の一部として実施されるものである」とされるため、課外授業で扱われる「プログラミング教育」は技術を強調したものが多く見られるのが現状である。

素晴らしい技術、優れた技術であっても、それが必要であることに思いが至らなければ、習得しようというモチベーションを持ち得ない。コーディングには技術が必要であることは言うまでもなく、従って技術を強調した講座が必要である一方、その前段階として「問題発見、課題解決」を強調した講座が必要なのではないか。

そこでZ会では、「プログラミング」を手段として用いて「問題発見、課題解決」を行うための講座を目指した。

本講座の目的は「プログラミング」を手段として「考える」ことであり、「プログラミング」、特にコーディングの技能習得そのものではない。また、「考える」対象となるものは身近な題材であることが望ましく、「プログラミング」を行うことでそうした題材を扱うことができなければならない。こうした諸条件を勘案した結果、「プログラミング」の教材としてレゴ社の教育用ロボット「マインドストーム (R)EV3」を用いることとした。基本的な操作の習得は難しくなく、「見立て」を行うことで様々なシチュエーションに対応することができる。

具体的操作を通じて思考を深めてゆく小学生という発達段階を鑑みたとき、最適なツールとして考えられた。

また、Z会ではマインドストーム (R) EV3を用いた講座を開講しており、その際の教材作成ノウハウや指導経験を生かすことができるためである。

そこで我々はマインドストーム (R)EV3を用いて、日本の未来にとって切実なテーマである「防災」について考えさせることとした。

地震や台風の脅威に常にさらされている我が国にとって「防災」は最重要テーマの一つであり、特に東日本大震災以降、これまで以上に「防災教育」の必要性が叫ばれている。Z会が本社を置く静岡県にとっても、1970年代以降繰り返し論じられている「東海地震」への備えをしてきたことから、「地震防災」は身近なテーマの一つとなっている。

こうしたテーマをこれまでと別の視点から捉え直すことは啓蒙的な意味でも有効であり、別の視点として「プログラミング的思考」を用いることは「プログラミング教育」を教科内で行うための実験としても有効であった。

以上の観点よりメンター育成、教材作成をし、7月には静岡大学教育学部附属浜松小学校にて、10月には西伊豆町立賀茂小学校にて実証実験を行った。

参考添付資料

参考資料

関連教材情報

教育版 レゴ® マインドストーム® EV3

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 ロボット その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ iOS Windows Android その他 |