電気を無駄なく使うにはどうしたらよいかを考えよう(三鷹市立北野小学校)

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第6学年

- 対象教科等:

理科

- 教材タイプ:

ロボット

- 使用ツール:

- 実施主体:

三鷹市立北野小学校、國學院大學

- 実施都道府県:

東京都

- 事業区分:

その他

- 学校名:

三鷹市立北野小学校、國學院大學

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

iPad

- 実施事例の詳細:

学習活動の概要

1) 単元の目標

電気の量や働きに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、発電や蓄電、電気の変換についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

2)単元について

ここでは、発電や蓄電については、身近な道具としてある災害用手回し発電ラジオや自転車のライトなどと関連させながら手回し発電機を提示し、モーターの回転により電気はつくられることを捉えたり、ゲーム機や 携帯電話などに付属している充電器などと関連させながらコンデンサーを提示し、電気は蓄えられるこことを 捉えたりできるようにする。また、電気の変換については、これまで学習してきた豆電球の点灯や電子ブザーが音を出したり、電気ストーブなどは電気によって発熱したりすることについて、電気が様々な形になって変換され、利用されていることをとらえるようにする。

3)教科の学習とプログラミング教育の関連

レゴから発売 されている「WeDo2.0」と株式会社ナリカから発売されている「WeDo2.0 用のプログラミング教材」を活用したプログラミング教育を実践した。

「WeDo2.0」は、パソコンやタブレット端末に専用ソフトウェアをインストールすることで、画面上でプログラミングブロックを並べるという簡易な操作で、様々な命令をスマートハブ(コンピュータが内蔵されたブロック)に与えることができ、そこからモーターなどを実際に動かすことを体験することができるものである。この「WeDo2.0」を用いたスイッチロボットは、他社の教材とは異なり、スイッチのオン・オフを実際 に見ることができることが最大のメリットである。これにより、児童は画面上での命令とスイッチロボットの動きを関連付けやすくなり、より制御しやすくなると考える。これを学習活動に取り入れて、自らが意図した処理を行うように指示することを体験しながら、論理的思考力の育成を目指したい。

また、理科という教科の中で扱う以上、プログラミング教育に寄り過ぎることのないよう、教科としての内容をプログラミングと関連させていく必要がある。そのため、理科として「電気の有効利用」という観点で省エネルギーと日常生活を関連付けて考えられるように学習を計画した。展開としては、省エネを意識してプログラミングを検討する際に、児童の必要感に応じて段階的にプログラミングの機能を教える形で行った(スイッチのON→待機ブロックの機能→モーションセンサーの機能→繰り返しブロックの機能)。これにより、教師が理科として「電気の有効利用」という観点を常に意識させた。このことを通して、児童がセンサーなどを用いて、 目的に応じて電気の働きを自動的に制御しているものがあることに気付き、電気を利用した道具の使い方を見直せるようにしたい。

学習指導計画

総時数12時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1~5 | 電気をつくりだしたり、蓄えたりすることができることを理解する。

| ||||

| 2 | 6~8 | 蓄えた電気を利用することができることを理解する。 電気は光や音、熱、運動に変換され、様々な利用がされていることを知る。

| ||||

| 3 | 9~11 | 電気を無駄なく使うためにはどうすればいいかを考える。

| ||||

本時の学習1(10/11時間)

1) 本時のねらい

スイッチのオン・オフという事象を実際にプログラミングする活動を通して、身の回りには、目的に応じて電気の働きを制御しているものがあることを捉え、電気を利用した道具の使い方を見直そうとしている。

2) 本時の展開

問題:電気を無駄なく使うにはどうしたら良いだろうか。

1. 前時の学習を振り返る。

(ア) 電気の無駄遣いを減らす工夫を考える。

2. スイッチロボの仕組みを知る。

(ア) コンピュータでモーターを制御していることに気づく。

3. コンピュータに手順を覚えさせていることを「プログラミング」 ということを知る。

4. 「スイッチを入れる」プログラミングについて予想する。

(ア) 言葉で表現する。

5. 「スイッチを入れる」プログラミングを全体で行い、アイコン の意味やコンピュータの操作を知る。

(ア) 一つ一つ命令の順番で動いていることを知る。

(イ) 動作しているアイコンが光ることなども確認する。

6. 「スイッチを切る」ためのプログラミングを考え、実際に行う。

(ア) モーターを逆回転させればいい事に気づき、実際にプログラムを変更する。

(イ) 「スイッチを入れる」、「スイッチを切る」それぞれのプログラミングが必要なことに気づく。

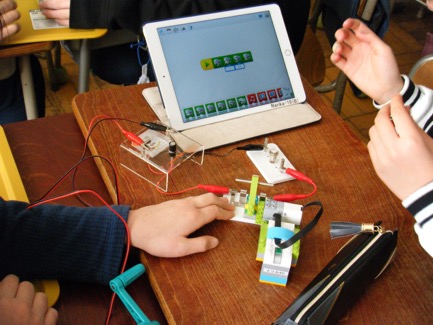

「スイッチを入れる」「スイッチを切る」の2種類のプログラミングを作成しているグループ。

このプログラミングでは、オン・オフそれぞれタブレットを操作する必要がある。

(ウ) 「スイッチを入れる」、「スイッチを切る」を一つのプログラミングで動作させることが可能なことに気づく。

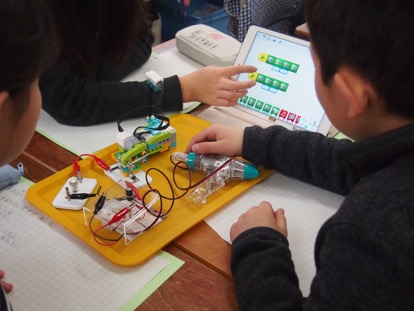

「スイッチを入れる」と「スイッチを切る」という2つのプログラミングを1つにまとめることで、タブレットの操作が一回でよいことに気づくグループが出てきた。

7. 本時の学習を振り返り、学習感想を書く。

(ア) プログラミングでON/OFFできることを振り返る。トイレの照明と考えたとき、電気の有効利用にはまだ足りないことにも気づき、新たな問題を見いだす。

3) 資料

(ア) 「スイッチを入れる」「スイッチを切る」のプログラムファイルのダウンロードリンク

(イ) 授業で使ったプリントのダウンロードリンク

(ウ) 授業で使った投影資料のダウンロードリンク

本時の学習2(11 /11時間)

1) 本時のねらい

スイッチのオン・オフという事象を実際にプログラミングする活動を通して、身の回りには、センサーなどを用いることで、目的に応じて電気の働きを自動的に制御しているものがあることを捉え、電気を利用した道具の使い方を見直そうとしている。

2) 本時の展開と授業の様子

問題:電気を無駄なく使うにはどうしたら良いだろうか。

1. 前時の学習を振り返る。

(ア) プログラミングで、スイッチのオン・オフをコントロールできること。

(イ) スイッチのオン・オフであっても2種類のプログラミングがあったこと。

2. トイレの照明と仮定して、電気の無駄遣いを減らすためには、どちらのプログラミングが良いか話し合う。

(ア) 2種類のプログラミングそれぞれのメリット・デメリットを話し合う。

オン・オフ別のプログラミングでは、消し忘れてしまうことがデメリットであるという意見が出た。

一方、オン・オフ一つのプログラミングだと、使っているときに消えてしまうから不便であるという意見が出た。ここから、オフにするまでの時間を設定することへの意識付けを行うことができた。

(イ) オフにするまでの時間を設定することで解決できることに気づく。

3. 点灯時間を長くしてオフになるプログラミングを行う。

(ア) 待機ブロックの機能(使い方)を知る。

(イ) プログラミングのどこに待機ブロックを入れればよいか考え、実際に動作させる。

(ウ) 時間でオフになると、使用中に消える可能性に気づき、実際のトイレではセンサーが使われていることに気づく。

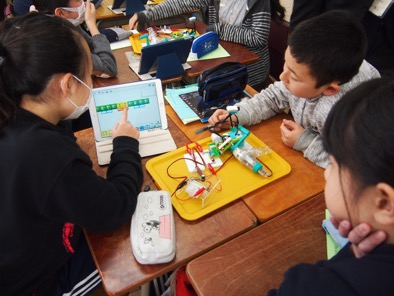

4. モーションセンサーについて知り、人の動きでオン・オフできるプログラミングを行う。

(ア) モーションセンサーの機能(使い方)を知る。

(イ) プログラミングのどこに入れるか考え、実際に動作させる。

プログラミングのどの部分にセンサーによる感知を組み込むか相談し、実際に試行錯誤を繰り返す。

モーションセンサーの感知特性についても指導する必要がある。

(ウ) 繰り返しブロックの機能(使い方)を知ることで、完全に自動化できることを理解する。

繰り返しブロックを使うことで、最初に一度だけタブレットを操作することで、その後はセンサーによる感知でオン・オフできることに気づいた。

5. 身の回りでセンサーが使われているものについて話し合う。

(ア) どのような目的でセンサーが使われているか分類する。

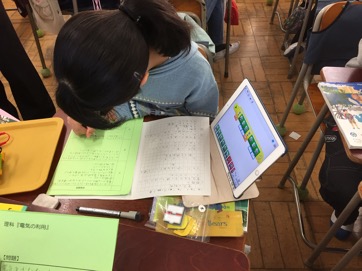

6. 本時の学習を振り返り、電気を無駄なく使うための自分の考えを書く。

身の回りでセンサーが使われている例や振り返りを記入。トイレは電気のON/OFFだけではなく、自動で水が流れたり、便座が持ち上がったり、手洗い場で水が自動で出るなどの意見が出された。

また、センサーの利用も、電気の有効活用以外にも、節水や利用者の便利さを高めるため、安全のため(車の衝突センサーなど)等、様々な目的があることも議論された。

結論:センサーなどを用いて電気の働きを自動的に制御することで、より確実に電気の無駄遣いを減らすことができる。

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

作成した教材・プリント

関連教材情報

レゴ® WeDo 2.0

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 その他 |

|---|---|

| 動作環境: | ブラウザ iOS Windows Android その他 |