電気を効率よく使うにはどうしたらよいかを考えよう(横浜市立西富岡小学校)

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第6学年

- 対象教科等:

理科

- 教材タイプ:

その他

- 使用ツール:

- 実施主体:

横浜市立西富岡小学校、國學院大學

- 実施都道府県:

神奈川県

- 事業区分:

その他

- 学校名:

横浜市立西富岡小学校、國學院大學

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

ノートパソコン

- 実施事例の詳細:

学習活動の概要

1) 単元の目標

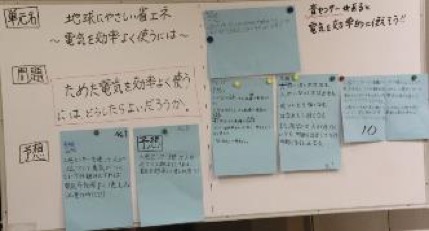

電気の量や働きに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、電気や蓄電、電気の変化についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

2) 単元について

ここでは、発電や蓄電については、身近な道具としてある災害用手回し発電ラジオや自転車のライトなどと関連させながら手回し発電機を提示し、モーターの回転により電気はつくられることを捉えたり、ゲーム機や携帯電話などに付属している充電器などと関連させながらコンデンサーを提示し、電気は蓄えられるこことを捉えたりできるようにする。また、電気の変換については、これまで学習してきた豆電球の点灯や電子ブザーが音を出したり、電気ストーブなどは電気によって発熱したりすることについて、電気が様々な形になって変換され、利用されていることをとらえるようにする。

3) 教科の学習とプログラミング教育の関連

株式会社アーテックから発売されている「スタディーノ」を活用して行うプログラミング教育の一例を先行実践することとした。

スクラッチベースのスタディーノソフトをパソコンにインストールし、入力した条件に応じてものを動かすことを体験することができるものである。この教材を学習活動に取り入れて、コンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験しながら、論理的思考力の育成を目指していきたい。また、理科という教科で行う以上、教科としての内容をプログラミングと関連させていく必要がある。そこで、理科としては「効率性」「有効利用」という観点で省エネルギーと私たちの生活を関連付けて考えられるようにすると同時に、プログラミングと関連させることで論理的思考の育成につなげていきたい。

また、理科という教科の中で扱う以上、プログラミング教育に寄り過ぎることのないよう、教科としての内容をプログラミングと関連させていく必要がある。そのため、理科として「電気の有効利用」という観点で省エネルギーと日常生活を関連付けて考えられるように学習を計画した。これにより、センサーなどを用いて、 目的に応じて電気の働きを自動的に制御しているものがあることに気付き、電気を利用した道具の使い方を見直せるようにしたい。

学習指導計画

総時数12時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1~5 | 電気をつくりだしたり、蓄えたりすることができることを理解する。

| ||||

| 2 | 6~8 | 蓄えた電気を利用することができることを理解する。 電気は光や音、熱、運動に変換され、様々な利用がされていることを知る。

| ||||

| 3 | 9~12 | つくって蓄えた電気を効率よく使うためにはどうすればいいかを考える。 【本時 10~13/13】

(本時 11,12/12)

| ||||

本時の学習(11,12 /12時間)

1) 本時のねらい

身の回りには、電気の働きを目的に合わせて制御したり、電気を効率的に利用したりしているものがあることを捉え、電気の効率的な使い方について日常生活に活用しようとする。

2) 本時の展開と授業の様子

問題:センサーを使ってプログラミングをして扇風機を動かせば、電気を効率的に使うことができるだろうか。

1. 本時の学習を確認する。

(ア) センサーを使ってプログラミングをして扇風機を動かせば、電気を効率的に使うことができるか考える。

2. USB接続で動かすことができる小型扇風機にセンサーを取り付けて、電気を効率的に利用するにはどのようなプログラムにするとよいか予想する。

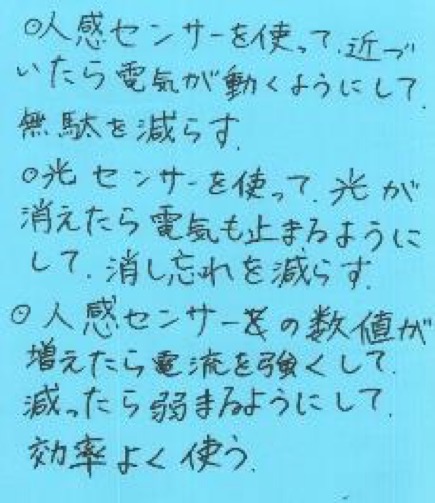

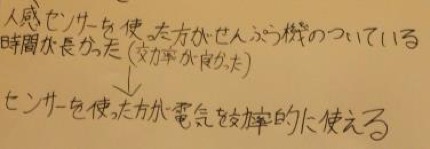

(ア)画用紙を利用して、ペア活動でプログラムを予想する。

(イ)予想を前で発表し、全体で共有する。

|  |  |

|  |

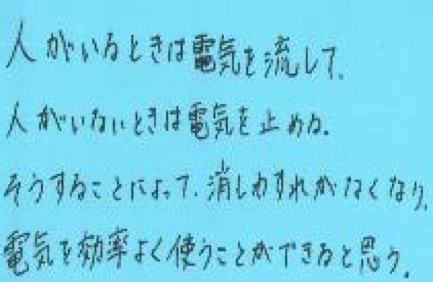

ペアで画用紙を使ってプログラムを予想する。「照度センサーを使い、暗くなったら扇風機が止まるプログラムなら、消し忘れがなくなって効率的だと思う。」など、センサーを使ったプログラミングになることを確認する。

ペアの予想を全体で共有。効率よく使う方法はたくさんあることに気付く。

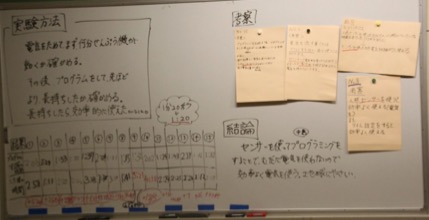

3. 予想をもとにプログラミングを行い動作させる。

(ア) 思い通りの動作になるまで試行錯誤する。

|  |  |

スクラッチベースのスタディーノソフトを使ってノートパソコンでプログラミングしている様子。ペアで1セットずつ。動きを確認し、話し合いながら、プログラミングの実装を進める。「人が近づくと扇風機の動きを強くすることができたけど、人がいなくなって5秒過ぎても扇風機が止まらなかった。もう一度、入力したデータを見直そう。」など、話し合いながら改善している様子が見られた。

お互いのプログラミングを見合う様子。様々な方法で電気を効率よく使えることを実感。

4. 自分たちのプログラムの結果を発表し、気付いたことを話し合う。

(ア) センサーを使うことで、電気を効率的に使えたことを確認する。

(イ) 色々な方法で電気を効率よく使えることを確認する。

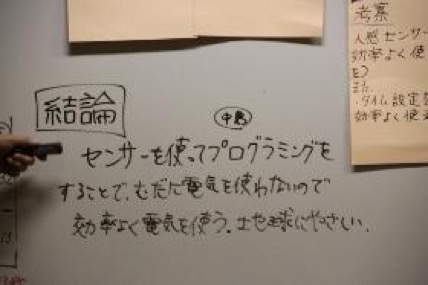

5. 結論付ける。

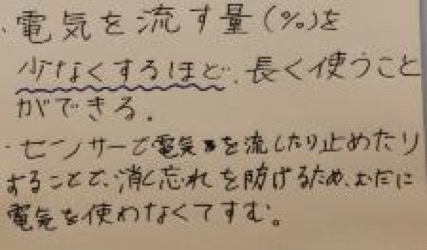

(ア)センサーを使ってプログラムをすることで、扇風機の動きをコントロールすることができ、電気を効率的に使うことができる。

6. 日常生活で電気を効率よく使うためにセンサーを使っているものを話し合う。

(ア)家の玄関、学校のトイレ、まちの街灯など、センサーを使って電気を効率よく使っているものに気付く。

7. 日常生活で何にどのようなセンサーを使ったら、もっと効率的に電気を使えるのか考える。

(すでにあるかもしれないものでもOKとすることを伝える。)

人感センサーだけではなく、動きを感知するセンサーをテレビに付けるとよいというアイデアが出た。人がいなくなると数分後に消えることや、テレビをつけながら寝てしまった時に、動きを感知しなくなり数分後に消えることで電気の節約につながり効率よく使えるという話になった。また、エアコンに体温センサーをつければよいというアイデアも出た。部屋が温まったり冷えたりすると止まる温度センサーだけでなく、体温でも判断できるようにすれば、電気を効率よく使えるだけでなく、熱中症を防げるという電気の効率性に安全性も関連させた話になった。さらには、エアコンに温度センサーと言葉センサーをつければよいというアイデアが出た。スマホでもできるように言葉を認識できる世の中なので、「暑い」「寒い」などのワードや「28度」などのキーワードでエアコンの温度が調整できれば、視覚障碍者にとっても電気を効率よく使えるだけではなく、便利に操作できるという話になった。電気の効率性と関連させて、利便性や福祉につなげるアイデアもでてきた。様々なセンサーやそれらの使い方を話し合っていた。

振り返りでは、電気という限りある資源を大切に使うことが重要であるという考えが出された。センサーを使って今後も効率よく電気を使っていく必要があること、また、センサーを使っていても手動でも電気をon/offしていくことも大切だという話し合いもなされた。電気の効率のよい使い方を考えるためにセンサーを用いたプログラミングを行ったことで、身近にある電気を効率よく使っていきたいというESDの視点にもつながった。

プログラミングの例(平成30年3月16日現在)

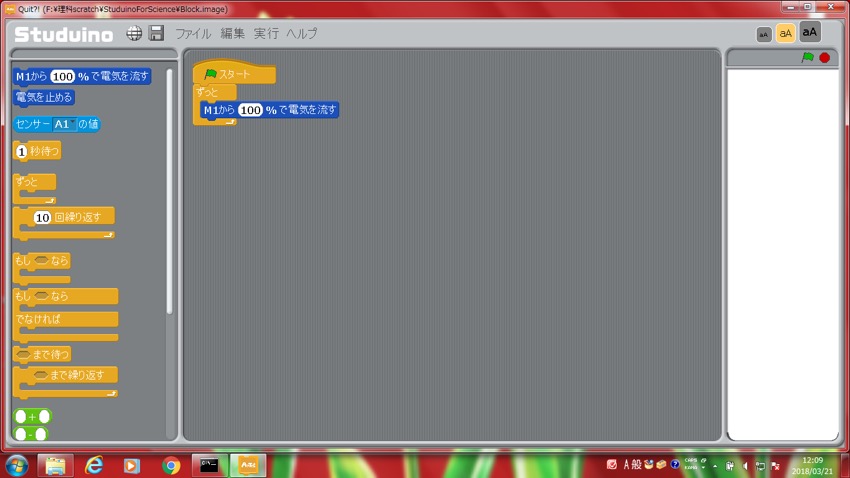

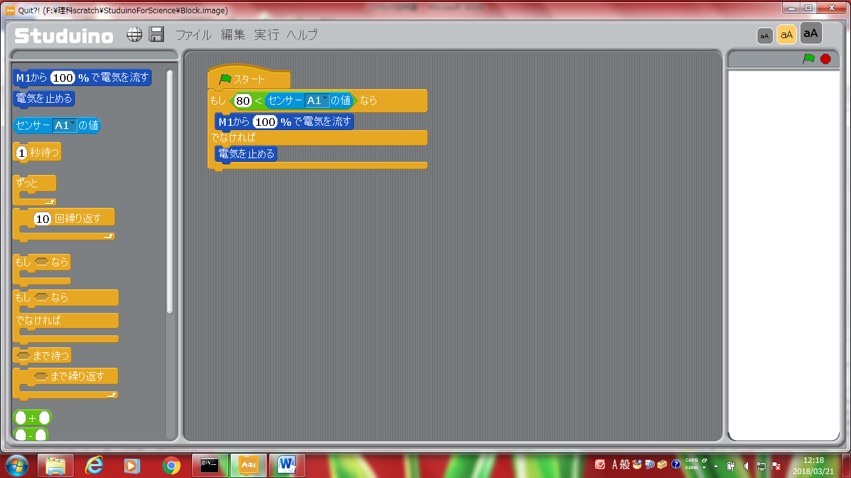

【基本のプログラミング】

ずっと電流が流れているプログラミング

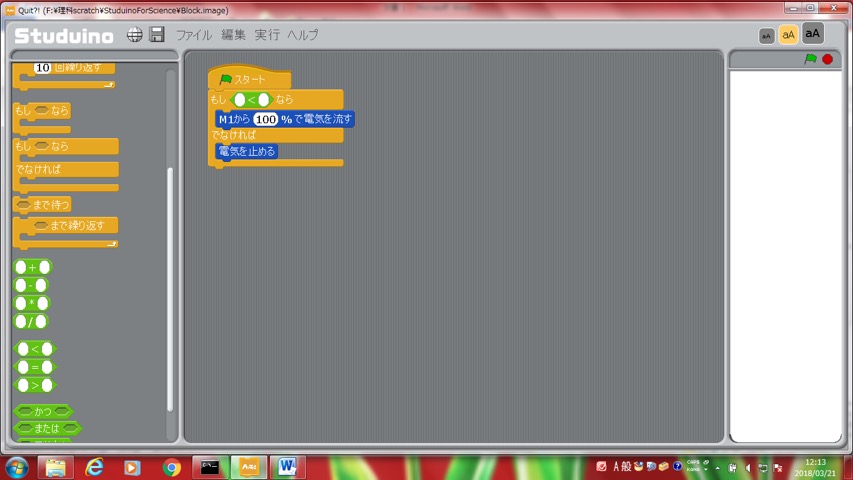

【センサーを使うプログラミング】

ずっと電流が流れているプログラミング

○をクリックすると、数値が入れられる

反対側の○に、使用するセンサーを左からドラッグアンドドロップする。

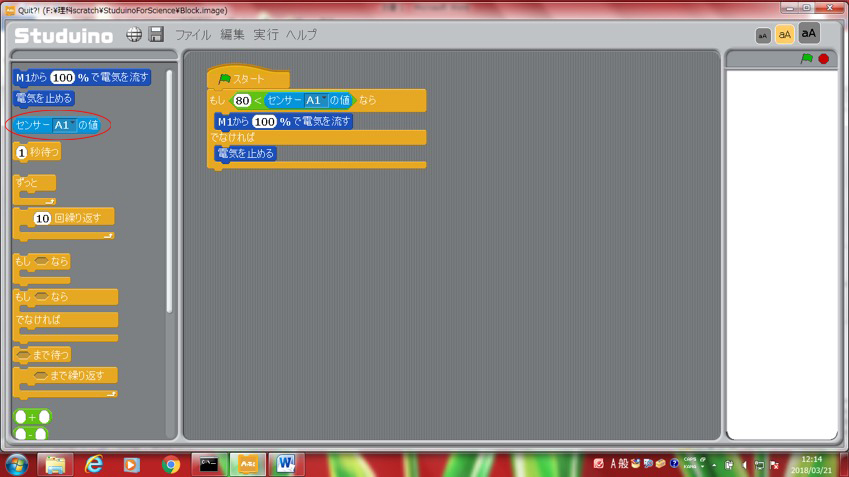

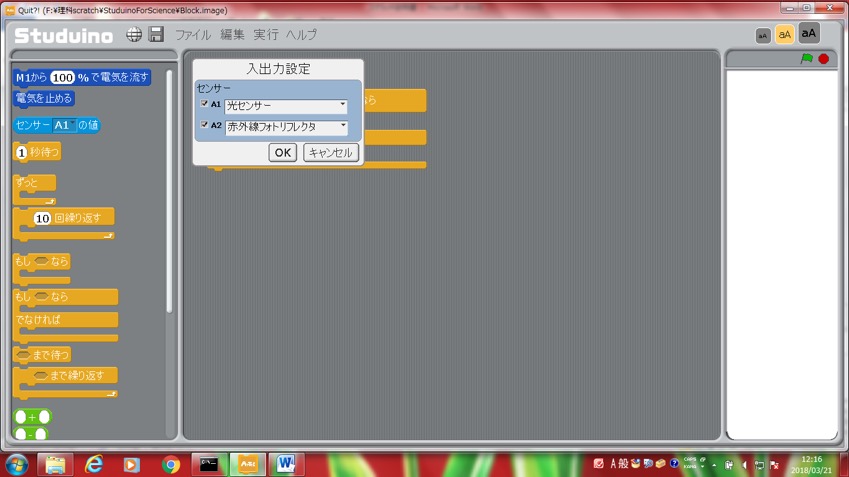

A1、A2のセンサーが何のセンサーか知りたいときは、編集をクリック→入出力設定

A1とA2のセンサーを設定することもできる

A1が光センサ―なので、「光が80%以上になると電気が流れ、でなければ電気が止まる」というプログラミング

ということは、「明るいときには電気が流れ、暗くなると電気が止まる」ということ

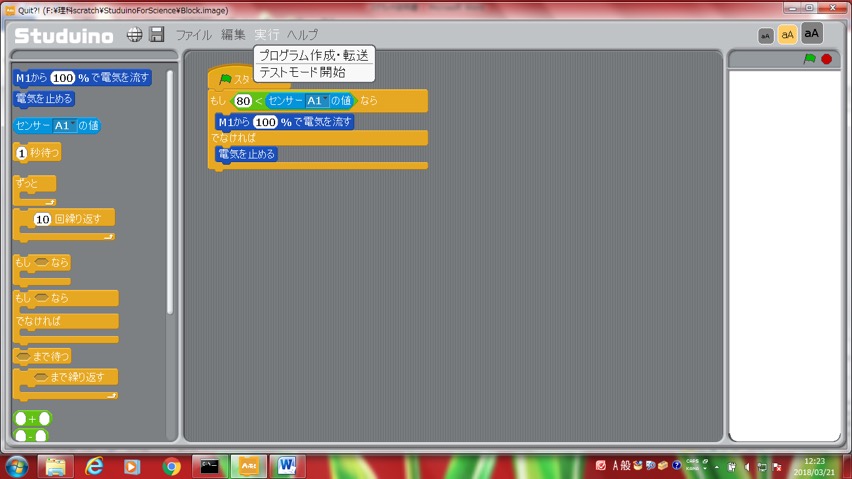

今のセンサーの値が知りたいときは、実行→テストモードで調べられる

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

ArtecRobo

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 ロボット |

|---|---|

| 動作環境: | iOS Windows その他 |