長年にわたってカンボジアとの交流に取り組んできた岡山学芸館高等学校。この国際交流で積み重ねてきた経験をベースに、国際社会が抱える課題と身近な地域社会の課題とを重ね合わせて研究を深める「グローカル課題研究」を実施しています。生徒のニーズと教員の専門性をもとに、人文社会や科学、地域協働など8ユニット20以上のゼミを設置し、生徒はコースの枠を越えてグループごとに研究を深め、将来の進路選択にもつなげています。

お話を伺った先生

- 木下 秋(きのした しゅう)

-

理科担当教員。課題研究運営部長。2014年度に同校着任。グローカル課題研究の初期から担当の一人として活躍。大学時代の研究を活かし「自然環境調査ゼミ」、「医療看護ゼミ」を受け持った後に、現在は「カンボジア探究ゼミ」を受け持つ。

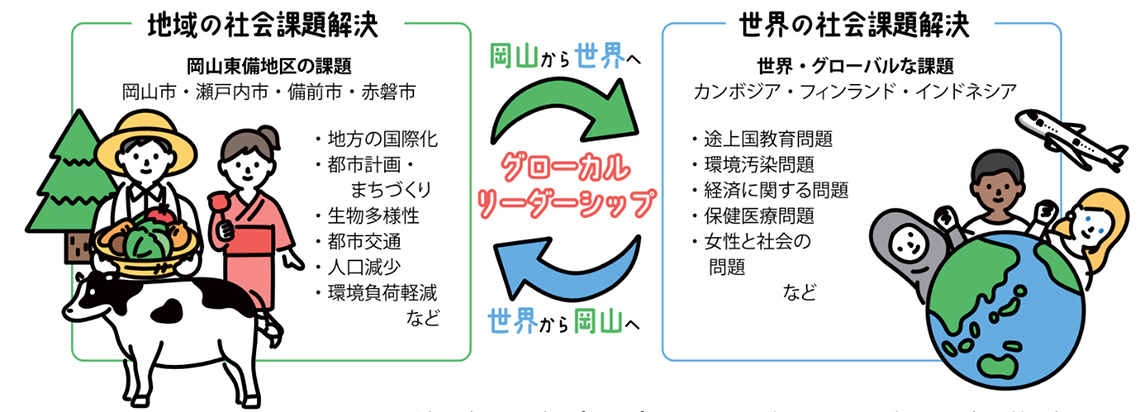

地域の社会課題の解決と世界の社会課題の解決をつなげて考える

本校は約20年にわたってカンボジアでの研修や支援活動を続けています。しかし、カンボジア国内の貧困の問題や教育格差は、実は岡山にもあるのではないか。岡山の課題解決に取り組む手法をもって、世界の中のローカルな課題を解決することにつなげられるのではないかと考えました。現地の様子に触れた生徒は、そこで見た内容をもとに、岡山での学習にも還元できる。地域の社会課題の解決と世界の社会課題の解決は、実は密接にリンクしているのだという「グローバルマインド」を掲げているのが、わが校の「グローカル課題研究」です。

本校は2015年度、2期目のスーパーグローバルハイスクール(SGH)に指定されました。当時すでにカンボジアから留学生を迎えるなどの活動は続けていましたので、グローバル活動として一番イメージしやすかったのがカンボジアでの国際貢献でした。カンボジアでの活動は、20年ほど前、マラソン五輪銀メダリストの有森裕子さんがニュー・チャイルド・ケア(NCC)という活動で、現地の恵まれない子どもたちへの生活支援や食糧支援、教育支援などに取り組まれており、NCCと連携して留学生を送っていただいたことからスタートしたものです。以後、文化祭の売り上げを留学に役立てていただくといった関係がずっと続いていました。

カンボジアに関しては、不思議なことに十数年前から現在に至るまで、生徒たちは変わらない先入観をもっています。いわゆる途上国では貧困があり、教育も劣悪で犯罪が多いと考えがちなのです。しかしこの間に、カンボジアもどんどん発展していて、支援というかたちが適切ではなくなっている部分もあります。進学率も上がっており、同い年の高校生で、あちらは英語で話すのに、こちらはカタコトで、うちのめされる生徒もいます。一方で、政府の力が十分に及ばないような貧困な地域もあったりします。カンボジアとの交流は、さまざまな気付きを得て考え、成長するプログラムになっています。大学生になってもう一回自分でカンボジアに行ったり、これを機会に国際系の学部に進学したりということがよくあります。やはり強烈な体験なのだと思います。

国際的な課題とともに身近な問題にも裾野を広げる

生徒は国際課題だけではなく、さまざまな課題に関心をもっています。国内の福祉社会などに興味をもつ生徒もいれば、小学校教育や地域社会、商店街の復興などに興味をもつ生徒もおり、生徒の興味は多岐にわたることから、スーパーグローバルハイスクールの指定が終了してからも、カンボジアとの交流で培った気付きも活かしながら、さまざまなテーマにも対応できるよう裾野を広げ「グローカル課題研究」を充実させてきました。

本校は、英語科、医進サイエンスコース、普通科のスーパーVコース、特別進学コース、進学コースがあり、1学年約13クラス450人程度になります。1年生のうちにコースが分かれるため、生徒がコースを越えて交流できるのは、部活動と、このグローカル課題研究のみです。生徒には多様性や協調性を身につけてもらいたい思いもありますので、とても貴重な時間になっています。2025年4月に開設する通信制フレックスVコースは、週5日、週3日、オンラインなど3通りの学習スタイルがあります。生徒によっては学校で全日制の生徒と同じくゼミに所属する場合もあるでしょうし、通信制の仲間とグループで研究する場合、個人で研究する場合などもあると思います。

「グローカル課題研究」のイメージ図(提供:岡山学芸館高等学校)

1年はコースの枠を越え、課題研究のためのシャッフルクラスで学習

グローカル課題研究において、1年では研究手法の習得(自己探究、探究スキルの習得、課題の認識と発見)、2年では課題探究活動(テーマ別課題研究、実践活動の必須化、国内外フィールドワーク)に取り組み、3年では探究の振り返りをして、進路探究に活かしていきます。授業は学校設定科目として火曜日5時間目に設定しています。6時間目がロングホームルームですので、例えば外に出かける場合は、ロングホームルームの時間も該当生徒は課題研究を実施するという感じで柔軟に対応しています。

1年課題研究の授業では、生徒をシャッフルして新たなクラスをつくります。英語科、医進サイエンスコース、スーパーVコース、特別進学コース、進学コースの混合クラスで、アンケートの取り方といった基本的なスキルを全員共通のコンテンツで学習します。

現在は、小・中学校でも総合的な学習の時間で地域研究などの経験をしている場合が多いと思いますので、高校1年生も年々、グループワークスキルを身につけている印象です。また、自分のテーマを決めるために自己探究が必要になりますが、自分の好きなものは何なのかについての自己開示が得意になっている印象もあります。ただ、アンケート処理やグラフの処理、データの読み取り方といったところを中学で学んできている生徒は現状、ほぼいないため、高校1年で学び、研究につなげます。

1年「グローカル課題研究」は全コースをシャッフルしたクラスで、調査研究のための基礎を学ぶ。(提供:岡山学芸館高等学校)

2年は生徒のニーズと教員の専門性をもとに8ユニット23ゼミを開講

2年からは、ゼミ活動というかたちで進めていきます。大学の学部のようなイメージでユニットを設け、研究室のようにゼミナールを設定しています。2024年度は、次の7ユニットに英語科が海外留学中に行うEIGOKA探究を加え計8ユニットで23ゼミを設けました。

【教育系ユニット】学習成果・部活動探究ゼミ、養護・保健ゼミ、小学校教育ゼミ、幼児教育ゼミ

【創造系ユニット】ビジネスアイディアゼミ、デザイン活用ゼミ、音楽活用ゼミ

【地域協働系ユニット】地域活性化ゼミ、地域観光ゼミ、社会福祉システムデザインゼミ

【国際系ユニット】国際開発・協力/多文化共生ゼミ、平和と外交ゼミ、カンボジア探究ゼミ

【人文社会系ユニット】経済政策ゼミ、法律司法ゼミ、歴史ゼミ、言語コミュニケーションゼミ

【スポーツと健康系ユニット】スポーツ社会ゼミ、医療看護ゼミ

【科学系ユニット】データサイエンスゼミ、自然環境調査ゼミ、物質科学ゼミ、海洋研究ゼミ

※英語科は海外留学時、現地でEIGOKA探究を実施

生徒はコースの隔たりなく自身の関心に応じてゼミを選択します。例年、1月末に2年生の成果報告を校内で行います。1年生は先輩たちの発表を聞いて、ゼミの希望を提出し、2年の4月からゼミが始まるという流れです。ゼミの数や内容は年度によって多少変わりますが、私学ですので教員も基本的に異動がありませんから、大半は継続しています。1つのゼミは10人程度からで平均15、6人程度です。

生徒のニーズにも変化はあります。

例えば医療・看護系の職業への就職希望者は男女とも増加してきており、看護師や柔道整復師のほか、トレーナーといった運動系も含めて増えています。

言語コミュニケーションゼミは設立2年目ですが人気のゼミです。新設ということで目を引いた面もあるのかもしれませんが、「若者言葉がどう移り変わってきたのか」といった課題が魅力的だったのかもしれません。

新しいニーズとして、本校が高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に採択されたことを受けて、プログラミング系のデータサイエンスゼミを新設しました。

「学習成果・部活動探究ゼミ」では自分自身が放課後行っている部活動について、もっと効率的な練習にはならないのかとか、自分の能力の伸び幅を数値で表現できないか、といった課題に取り組んでいます。

「海洋研究ゼミ」などの、より専門性が高いゼミは、内容がどんどんブラッシュアップされています。

多くはないですがゼミの移動もあります。自分の興味のある進路だと思って研究を進めたものの、方向性が変わることがあるためです。最初はめざしている大学の学部・学科に近いという視点でゼミ活動をしていたのが、夢中になり、進路のためではなく、自分がやりたいからやる、という思考に変わる生徒もいました。このような変化も、学んだからこその成果といえます。

2年の校外ゼミ活動の様子。取材や調査、イベント参加などに積極的に取り組んでいる。(提供:岡山学芸館高等学校)

各ゼミとも基本的にアクションは必須です。机上の空論ではなく、調査に行ったり実際にイベントを企画してみたり、専門家に話を聞いたりするようにしています。それぞれのゼミを担当する教員によって進め方は変わってきます。例えば自分の研究テーマを決める際、面談を行ったり、どこかの施設に連れて行ってイメージを膨らませたり、論文を調べさせたり、教員の個性に応じて自由に進めています。

毎年、5月には同じユニット内で進捗状況の報告、9月、11月はユニット内で発表というように年間のシラバスで定めており、年度末には一年間の学びの集大成としてレポートをまとめる、あるいはポスターを作成するなどのタスクを課しています。

学校外との連携に関しては、かねてよりお世話になっている地域の商店街や高齢者施設などとは、良い関係を築いています。また、隣接する兵庫県や東京都の高校など県を越えた交流もあります。外部との交流は生徒たちも生き生きとしますし、教員も他校の教員と話をするなかで気付きがありますので、積極的に外部活動を推奨しています。

校内発表は体育祭や文化祭と同じ重要な行事に位置づけ

2024年度のゼミの校内発表では、190のグループが、各教室に分かれ、時間を区切って発表しました。1日中どこかの教室で発表があり、論理的か、先行研究や文献を見ているか、アクションを実施しているか、発表の仕方はどうかについて評価しています。一教室に2~3人の教員がいますのでその評価の平均を出し、さらにゼミの担当教員約50人のうちのコアメンバー8人が再度評価し、7~8グループを優秀発表として決定します。

この校内発表は、担当以外の教員にとっても、授業や部活とは別の生徒の表情を見てもらえる機会となっています。生徒の興味あることに改めて気付くこともでき、学校としても体育祭や文化祭と同じような重要な行事に位置づけられています。優秀発表に選ばれたグループはその3週間後に、市内の大きなホールで保護者や、探究学習のフィードバックサービスを展開する㈱クアリアの芦野恒輔氏など教育関係者を招いて発表します。

校内報告会で優秀発表に選ばれたグループは、岡山芸術創造劇場ハレノワで保護者や教育関係者を前に発表する。(提供:岡山学芸館高等学校)

コースを越えた有機的なつながりを生むメリットも

課題研究は、1年ではシャッフルクラス、2年ではコースにこだわらず同じ興味をもつ生徒がそれぞれのゼミに分かれて進めます。医学部をめざす生徒や、部活動にも熱心な生徒など、さまざまな生徒がグループを組んで研究を行っています。コースが異なるからこその思いもよらない発想があるようで、コース混合でともに学ぶ良さを感じます。授業は週1回ですが、放課後に集まって同じグループ内で話し合っています。コースとは異なる横のつながりが生まれており、休み時間に生徒に声をかけると、課題研究で同じグループの生徒を訪ねてきた別のコースの生徒だったりすることもあり、微笑ましく感じます。有機的なつながりがとても大切だと思います。

多くの生徒がゼミでの研究内容を進路選択とつなげて考えている

本校のキャッチコピーは「君の望む 君になれる!」です。その実現のためには、スーパーグローバルハイスクールの指定が終了した後もゼミの数を絞るべきではないだろうと考えました。

3年では進路探究に取り組みますが、実際、ゼミで学んだ内容からつながる進路を選んでいる生徒は結構多いです。本校の進学実績の半分以上は年内入試が多く、学校推薦型と総合選抜型は面接がありますから、「あなたはどういう人間か」「何をしたいのか」「大学で学んだうえで将来どうなりたいのか」といったことを聞かれます。この質問に対して、部活動のほか課題研究について答えることが非常に多く、生徒も将来の希望を踏まえてゼミを選んでいる面があります。「グローカル課題研究」が、一番「君の望む君になれる」科目なのではないかと思っています。

半数近くの教員が担当し、ゼミへの愛着・誇りも生まれる

担当教員は、課題研究の初期は定期的に集まって進捗状況の共有をしていましたが、長く経験している教員もいますので、現在は職員室での会話やチャットで進めています。当初は放課後に時間をとってミーティングなどをしていましたが、働き方改革であったり部活動をもっている教員もいたりするので、一堂に顔を合わせる機会は減っています。発表会の前の職員連絡会で共通認識を図り、年度の最初にシラバスを提示する時にはミーティングを行って私の方から一連の流れと目的を話し、方向性を定めています。また、新任の教員や、ベテランの教員でも経験のない場面にぶつかることもありますので、そこはユニット内での交流や相談を促進しています。最近では、教員採用でも「研究」という部分は大きな魅力になっているようです。

担当の教員も最初は十数人でしたが、いまは約50人に増え、全教員の半数近くになります。ずっと担当している教員はそのゼミへの愛着や誇りもありますし、一方で、ゼミの新設などで初めて担当することになった教員は手探りですので、関わり方に濃淡はありますが、基本的には教員の専門性や興味を踏まえてゼミの担当を決めています。

教員としても、個人の興味が毎年同じものとは限らないため、課題研究は新鮮さと面白さがあります。

DXハイスクールで活動もさらに充実。生徒のさらなるやる気を後押し

2023年度補正予算によりDXハイスクールに採択されたことで、これまでできなかったことが解消されつつあります。理系のユニットでは、3Dプリンタを導入したので今まで制作できなかったものの制作にチャレンジしたり、ハイスペックPCを利用してゲームを制作するなどで活動を深められるような体制を整えていくことが今の目標です。

このほか3Dスキャナや目線の動きを記録できるアイグラスなどを導入しています。遠隔授業のためのカメラやピンマイク、プロジェクターなども充実させています。生徒用のWi-Fiは校内のさまざまな場所にあり、自分の端末やスマートフォンを利用してアンケートを取ったり、インターネットで調べたりしています。

ゲームクリエイティブやウェブクリエイティブなどのプログラミング系に関しては、デジタルハリウッド大学と提携して授業コンテンツを用意しており、希望者に対して授業を提供しています。デジタル人材の育成の面で理系進学率が少しずつ上がればと思いながら用意しています。

一方で、DX人材の育成とグローバル人材の育成の両方を進めていくなかで、先端技術の活用ばかりに目を向けるのではなく、基礎基本の充実も図るべきではないかと感じています。情報の授業ではこれまで、メールの打ち方やプレゼンツールの使い方などの指導に多くの時間を要していました。しかし、生徒1人1台環境になったこと、総合的な探究の時間が必修化されたこともあり、今後は課題研究の時間に情報スキルを用いる経験を増やすとともに情報倫理や情報モラルの育成も意識して取り上げていきたいと考えています。

課題研究については、現在も生徒のニーズに応じたゼミの運営がしっかりできていると思いますが、今後は、もっと頑張りたい生徒を後押しできるような体制が整えられたらと思います。それには高校生の忙しさの問題もやはりあって、その時間をいかにつくっていくか、つくったうえで次にどういう機会を提供できるかが課題です。

※本記事の情報は取材時点(2025年1月)のものです。

岡山学芸館高等学校

1960年創設。「世界で活躍できる立派な日本人を育てる」という建学の精神のもと、1966年には全国の私学ではじめて英語科を設置。1968年に第1回海外留学生をアメリカに派遣するなど、国際教育に積極的に取り組んでいる。吹奏楽部やバスケットボール部、テニス部をはじめ部活動にも力を入れている。2015年スーパーグローバルハイスクール(SGH)指定校(現在SGHネットワークに加盟)、2020年「地域と協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」に係る「事業特例校」、2024年高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に採択。