宮崎県立宮崎東高等学校 定時制課程夜間部では2019年度より総合的な探究の時間を先行実施し、定時制でもできる、定時制だからできる探究活動をめざしています。可能な限り外部人材の支援を活用し、哲学対話の手法を取り入れ、生徒の「好き」から「問い」を深める探究に取り組んでおり、自己肯定感が低かった生徒が当初の想定以上に積極的に取り組み、それぞれの強みを発揮しています。「探究で救われる生徒、大きく伸びる生徒は確実にいる」と話す西山正三先生に同校の探究の取組をお聞きしました。

お話を伺った先生

- 西山 正三(にしやま まさみ)

-

理科教諭(化学)。宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校に13年間勤務し、「探究」を担当。2019年度より同校定時制課程夜間部に着任し、総合的な探究の時間を開始した。理数探究基礎の教科書編集を担当。

マインドマップで自分を知り、哲学対話で問いを深める

本校には、人前で話すことや対話が苦手、安心して教室に座っていられないなど多様な生徒が入学してきます。前任校の宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校で13年間、少人数教育における総合的な学習の時間(探究)に携わってきた経験から、好きなことを中心にした学びを少人数体制で行うことで救われる生徒、大きく伸びる生徒がいるのではないかと考え、2019年度から総合的な探究の時間を先行実施することとし、環境を少しずつ整えていきました。

探究を通して生きる自信をもってもらいたい、そのために定時制でもできる、そして定時制だからできる探究とは何かを考え、現在は次のような形で週1回、探究を進めています。

1年次は「自己探究」です。好きなものを見つけて自分が探究する問いを設定する時間としています。学習指導要領によると探究の課題については4つの例示(横断的・総合的な課題/地域や学校の特色に応じた課題/興味・関心に基づく課題/職業や進路に関わる課題)があります。本校の生徒の場合は、興味・関心があることからスタートすることが良いだろうと考え、まず興味・関心を広げるガイダンスを行います。当初よりAIをテーマに、シンギュラリティとは何か、AIの普及によってなくなる職業にはどのようなものがあるのか、海外でどのような教育が行われているのかをテーマとしています。

次に自分の強みを知るワークを行ったあと、ワーク「月からの脱出」を行います。これはNASAが開発したコンセンサス(合意形成)ゲームで、本校では「1人で考えるよりチームで考えるほうがよい結果になる」ことを体験するためのものと位置づけて行っています。

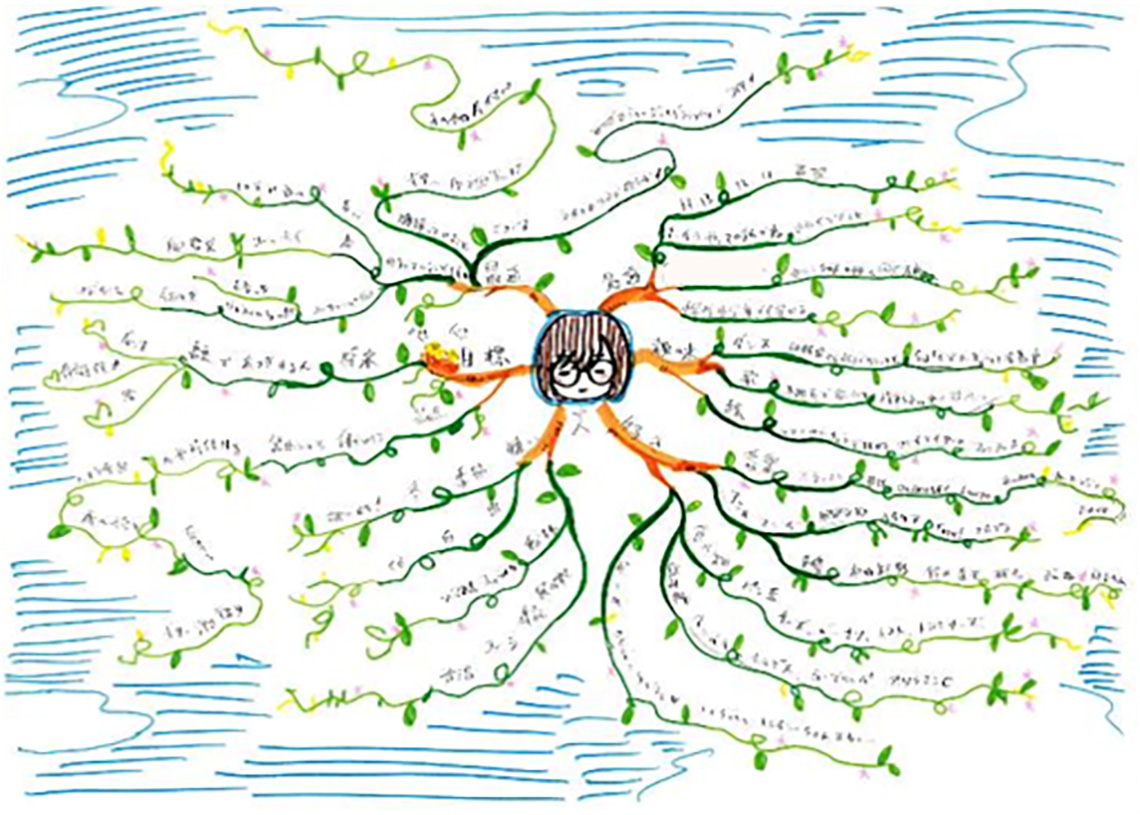

その後、自分の似顔絵を中心に据えたマインドマップの作成を通して自分のことをじっくり考えることで、自分を知っていく時間を設けます。そのうえでマンダラートを作成して自分の興味があることを整理し、読書計画を考えます。これは自分の興味・関心を知り、それを広げるための計画を立てることが目的です。

自分の似顔絵を中心に据えたマインドマップで自分のことを知る時間を設けている。(提供:宮崎県立宮崎東高等学校)

8~9月には東京大学の梶谷真司教授による哲学対話を計4時間実施。3時間はオンライン、1時間は対面です。哲学対話の基本は、問い、考え、語り、聞くことの4つで、生徒が自ら立てた問いを深めるために4年前から始めたものです。生徒は5W2Hを使って自分の問いを深めていきます。哲学対話の8つの基本ルール「なにを言ってもよい」「人の話を聞くだけでよい」「否定しない」「お互いに問いかける」「自分の経験に即して話す」「話がまとまらなくてもよい」「意見がかわってもよい」「わからなくなってもよい」は、本校の生徒に良い影響を与えています。

2年次以降は「社会探究」です。2年では、生徒は1年次に設定した自分の探究したい問いについて、調べてまとめ、実際に探究活動を進めていきます。2024年度は「学校になぜ行くのか」「フィリピンと日本の食の違い」「『反戦』日本と外国のイメージの違い」などさまざまなテーマがありました。

キャリア教育コーディネーターや教職志望の学生、担任と対話を重ねながら漠然とした興味から問いを立て、なぜそれに興味があるのかを考えたり、問いとして成立するのかを考えたりしていき、スライドにまとめていきます。教員は生徒が転ばないよう手助けをするのではなく、転んでからさらに学ぶことができるような手助けを意識して支援するようにしています。

キャリア教育コーディネーターと対話しながら問いを深める。

3年次では、2年次の探究を継続、もしくは新たな課題を設定して、探究を行います。

11月には総合探究成果発表会を行います。学年ごとに3人を選出して1月に本選を実施。この本選で優秀な成績を収めた生徒は、3月に本校主催で行っている過程重視探究発表会で発表します。これは、定時制課程における総合的な探究の時間の発表会です。結果ではなく過程を重視したいと考えて始めたもので、2024年度で3年目になります。

本発表会は全国の定時制高校にも参加を呼びかけており、2024年度は、県内のほか青森県や岩手県から4校の参加がありました。今後、認知度を高め、さらに多くの学校の参加を募りたいと考えています。

全校生徒が参加する総合探究成果発表会では1月に本選を実施して3月に同校主催で行っている過程重視探究発表会で発表する。(提供:宮崎県立宮崎東高等学校)

可能な限り外部人材に授業支援を依頼

本校の探究の特徴の一つが、対話したりほめたりしてくれる大人や大学生が多く、授業支援に参加している点です。探究では、外部人材により生徒の学びが活性化するため、可能な限り外部人材の協力をお願いしたいと考えました。授業を行う教員のほか、キャリア教育コーディネーターや教職志望の大学生が授業を支援しており、生徒2~3人につき1人の大人が支援している授業もあります。

キャリア教育コーディネーターは宮崎県からの派遣です。本校に派遣されている方の本業は元新聞記者だったり、心理的安全性の講師だったりと、多彩かつ生徒に親身になってくれる協力的な方々ばかりで、年間を通して多くの授業にかかわっています。定時制は授業開始時間が遅いため、本業がある方の協力も得やすい面があります。

また、一般社団法人Glocal Academy代表理事の岡本尚也氏や株式会社シンク・オブ・アザーズの難波裕扶子代表取締役による講演や探究指導、探究の評価方法の研究(後述)など、教員の人脈(後輩やかつての同僚、教え子など)も活かしながら、外部の方に支援を依頼しています。

キャリア教育コーディネーターが学年に応じた支援を行っている。

大学生の支援は、2023年度から始まりました。教職志望の学生の支援があればと、個人的に外部研修に参加した際に知り合った方などに発信していたところ、宮崎大学教育学部の竹内元准教授をご紹介いただき、協力を得ることができました。同大学教育学部の2年生と農学部・工学部で教員免許を取得予定の3年生を対象に、本校の探究について大学の講義1コマで説明し、学生の支援を募っています。昨年は9人の学生が4~7月の授業支援に参加しました。支援者が9人いると、本校の場合、生徒2~3人につき1人の支援者がつくこととなるため、理想的です。大学では、本校の授業支援に一定時間参加することを講義の一部としています。

竹内准教授からは「多くの学生は、社会問題をもとに探究する経験は積んでいるが、自己の関心を起点に探究する経験をしている学生が少なく、また、大学には、自分の関心を掘り下げるプロセスを学ぶ内容がないことから、教員免許取得前の学部生が探究の授業を継続的に実習できるプログラムを模索していた。夜間部であれば、大学の講義に影響なく継続して参加できるため、生徒の変容を見ることができる。特に農学部・工学部で教員免許を取得した学生は、課題研究を積極的に行っている専門高校に採用されることが多い。宮崎東高校の授業支援は、探究を実践で学ぶ貴重な機会となっている。問いを深める手立てを自分の卒業論文に活かしている学生もいる」と、意義を感じていただいています。

宮崎大学教育学部2年生と農学部・工学部で教員免許取得予定の3年生を対象に、講義1コマで宮崎東高等学校 定時制課程夜間部の探究の流れを説明し、高校での授業支援を募っている。

探究を通して生徒が心を開いていく

生徒の変化は顕著です。自己肯定感が低かった生徒が当初の想定以上に積極的に取り組み、それぞれの自分の強みを発揮しているようすが見られます。

教室では一切声を出さなかった生徒が少しずつ心を開いていき、人前で話せるようになったり、探究を通して自らアンケートをとるなど他者とのかかわりをもてるようになったりしています。

探究を通して教員の知識を越える生徒も出てくるようになりました。好きなことがない生徒はいない、ほめれば伸びる、探究で救われる生徒は確実にいる、これこそが教育の本来の姿なのではないかと感じています。

不登校だった生徒が学校を休まなくなり、過去には半数以上いた年もあった中退者も減少しています。探究を進路に結びつけることができる生徒も増えました。自分の好きなことをテーマに探究していた生徒は、それに関係する会社に就職したい、そのためには何か資格があるほうがよいと考え、日商簿記検定2級を取得していました。探究の学びを活かし、総合型選抜で大学に合格する生徒もいます。「探究があるから学校に通い続けることができた」という生徒もいます。

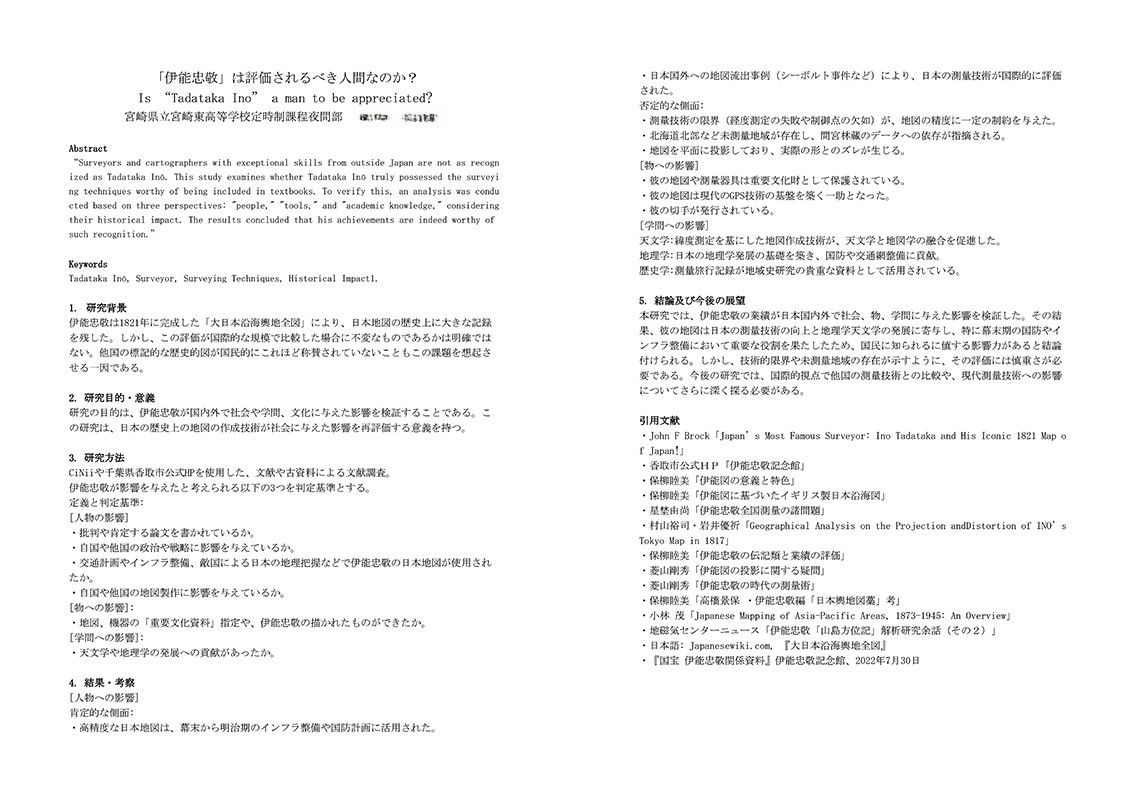

外部評価を受ける機会を増やすため、全国大会への参加など、生徒が外部の方々と接して発信する機会を意識して設けています。県外の生徒会との交流会も実施しています。2023年度第9回高校生国際シンポジウム(一社・Glocal Academy主催)では本校の生徒が人文科学分野で最優秀賞を獲得しました。この先輩の実績に続こうと頑張っている生徒もおり、2024年度も第10回高校生国際シンポジウムでの発表権利を得た生徒がいます。そのほかの大会にもエントリーしているところで、昼間の時間帯に、探究に向けて取材や調査をしている生徒もいるようです。

大会に参加しやすい点、昼間の時間帯に探究に充てる時間を取りやすいことも定時制のメリットです。

3年間継続して伊能忠敬を追いかけている生徒は高校生国際シンポジウムでの発表に向けて準備中。(提供:宮崎県立宮崎東高等学校)

最初の課題は「生徒の問いの深め方」「教員支援」

探究を進めるうえで最初の課題は、生徒の問いの深め方でした。深め方がわからず、調べ学習で終わっていた年もありました。そこで、問いを深めるために1年次で哲学対話の授業を行うこととしました。自分が立てた問いを5W2Hで分析していくという型が浸透し、問いを深めることができるようになりました。

教員支援についても課題がありました。定時制課程は時間に比較的余裕があり、探究の取組について賛同は得られるのですが、教員は探究を指導した経験がなく、どのように生徒を支援すればよいのかわからない、という点が課題でした。

そこで、先述の外部人材を可能な限りお願いするようにしました。外部の方が生徒を支援しているようすを見て、教員もイメージがわき、支援ができるようになっていきました。

また、各学年に探究の担当を設置してプロジェクトチームとして動くこととし、キャリア教育コーディネーターとどのような授業支援をしてもらいたいかを相談するようにしています。

教務主任の理解と協力を得られた点もスムーズに進むことができた理由の一つです。行事の調整などは教務主任が行っているため、教務主任の理解と協力は重要です。本校の教務主任は教科「情報」の担当でもあり、PCの利用についてもアドバイスを得ることができました。

保護者の応援が得にくい点も本校の課題です。大会への参加や他県への生徒派遣を行う際には保護者の応援や理解が必要です。こちらについては今後改善を図り、頑張っている生徒の姿を積極的に公開することで保護者の理解や応援が得られればと考えています。

探究評価の一部に生成AIを活用

過程を重視した探究の成果の評価にも課題を感じていました。教員は経験不足もあり、評価軸にぶれが生じがちです。また、探究過程の途上である中間発表などに対する、適切なフィードバックの難しさもありました。

そこで生成AIを活用し、生徒にフィードバックができるのではないかと考え、大学教員の協力を得て、生成AIのプロンプトを開発しました。調査の広さと深さ、研究の独自性や自主性、結果の分析と結論の明確さ、プレゼンテーションの文章表現の的確さなどについて、生成AIにも伝わるかを評価するもので、教員による評価・フィードバックのサポートとして用いています。

2024年度の過程重視探究発表会等で利用し、手応えを得ることができました。生成AIによるフィードバックは、評価観点や回答の雛形を丁寧に設計すると質がぶれにくく、使いやすいのです。自身の探究活動を客観視するために積極的に利用する生徒もでてきており、次年度も利用する予定です。

※本記事の情報は取材時点(2024年12月)のものです。

宮崎県立宮崎東高等学校

1974年、定時制課程普通科と通信制課程普通科の学校として開校。2024年度に創立50周年を迎えた。1990年度、九州初の単位制高等学校として、現在の定時制課程夜間部、定時制課程昼間部、通信制課程の2課程2部構成になった。夜間部は前期(4~9月)と後期(10~3月)の2学期制。17時から給食、17時50分から21時10分の間に4コマの授業がある。4年間での卒業が基本だが、通信教育の併修や昼夜共通講座の学修により3年間での卒業も可能。