2022年度の新カリキュラムから高等学校で始まった「総合的な探究の時間 (探究) 」。これより先んじて1999年から「課題探究」に取り組んでいるのが、京都市立堀川高等学校です。全国から多くの教員が、「堀川の探究」の視察に訪れています。同校の探究はこの25年間で進化。1年で行っている、生徒の好きなことを見つけて深める活動や、身近な事象から課題を見つける目を養う活動は、同校ならではのアプローチです。生徒主体の「探究基礎委員会」も、同校の探究の柱となっています。さらに2024年度には、3年で探究の授業(選択科目)が約20年ぶりに開講されました。

お話を伺った先生

- 橋詰 忍(はしづめ しのぶ)

-

校長。2020年4月より現職。教職歴29年中27年間、同校に勤務。

- 飯澤 功(いざわ いさお)

-

副校長。2002年より堀川高等学校に勤務。2020年度より同校教頭。2023年4月より現職。

「探究基礎」は自分の学びをどう活かすかを真摯に考える生徒を育てたい、という思いから生まれた

1995年、京都市教育委員会は教育長の諮問機関として京都市立高等学校21世紀構想委員会を設置し、「21世紀を展望した魅力ある新しい京都市立高等学校の在り方について」議論を求めました。この第一次答申のなかで、堀川高校の校舎の全面改築が提言されました。これと並行し本校の特色となるような新しい教育活動を始めるため、全職員でも検討。当時、高学歴でありながら社会に甚大な被害を与える事件もあり、高校の役割は大学に送りだすだけではない、自分の学びをどう活かすかを真摯に考える生徒を育てたい、という思いから生まれたのが本校の「探究基礎」です。当時は総合的な学習の時間も始まっておらず、学校設定科目として設置しました。

前例のない取組であることから毎年、その年に感じた課題、例えば「個人で立てた課題が深まらない」「論文の書き方がわからない生徒が多い」「生徒が楽しんでいない」などを解決できるよう改善を続けており、現在は週1回2時間の授業時間を、次の流れで進めています。

1年では自分の興味を深め、探究の術(すべ)を身につける

1年では「探究DIVE」「探究基礎HOP」「探究基礎STEP」に取り組みます。

探究DIVEは、入学後すぐに探究の流れを体験するための2日間のプログラムです。問いは教員が示し、それについて生徒同士で対話を通して課題を設定し、仮説を立て、検証・発表するという探究の流れをひと通り体験します。

探究基礎HOP(1年前期)は「自分の好きなこと、本当に知りたいこと」を見つめる期間です。

長年の探究において苦労してきたものに、課題設定があります。自分の好きなこと、やりたいことが深まらないまま課題を設定することは難しく、そもそも、好きなことがまだ定まっていない生徒も多いのです。視野が狭いと目標も夢も広がりません。生徒の視野や興味・関心の幅を広げたい、世の中にはさまざまな課題があることを知ってほしい。そのためにまず、自分が何に興味をもっているのかを自覚できるように、自分の好き、もしくは興味があることをなるべく多く書き出し、なぜ好きなのか、もしくは興味があるのかを理解するために調べていくような取組を行いました。すると興味・関心が深まったり、あるいは別なものに変わっていったりするわけです。

例えば、動物が好きなある生徒は、自分がなぜ動物が好きなのかを考えたところ、「人間が嫌い」。その理由を考えてみると、「嘘をついたり素直ではなかったりする面が嫌」。そこまで考え、「なぜ人は嘘をついたり、素直でなかったりするのだろう」という問いにたどりつき、「自分は人間の心理についてもっと知りたい、理解したい」と考えるようになりました。動物のことが好きで漠然とそれに関連するような進路を考えていたこの生徒は、心理学について学びたい、とめざす進路も変わったのです。

身近な事象を見る目を養い、課題を設定する力を身につける

さらに、身近な事象を見る目を養うことで、課題を設定する力がつくのではないか、と考え「身近にある不思議や疑問を見つける。わかったことを他者と共有する」活動を考案しました。

まず、4人程度のグループで校内を歩き回り、「知っているが、その仕組みを簡単に説明できない」もの・ことをなるべく多数、発見します。生徒の興味はすぐに、校外にも広がり、「つり革の持ち手はなぜ丸い?」「緊張をほぐすために最も有効な方法は?」など、昨年は約60の疑問が集まりました。その中からグループごとに1つをピックアップし、疑問の解決に向けて調べ、意見を交換し、ポスター発表の準備を進めます。発表時は、ほかの生徒や教員からさまざまな質問をされ、答えることができない場合もあり、「十分に調査したつもりだったが実は、わかった気になっていただけだった」と気付くきっかけになります。自分の好きなこと、興味のあることについて、このような気付きと調査を繰り返すうちに、学問の重要性を感じることができるようになります。それが、後のゼミ活動につながっていきます。

自分の興味・関心を見つめるためには「調べる」力が重要です。そこで図書館オリエンテーションも行っています。「自分が知りたい情報が記載されている可能性がある書籍がどの棚にあるかを探す」体験を通じて、図書館の使い方や情報の集め方、そして学問の分類を学ぶことが目的です。

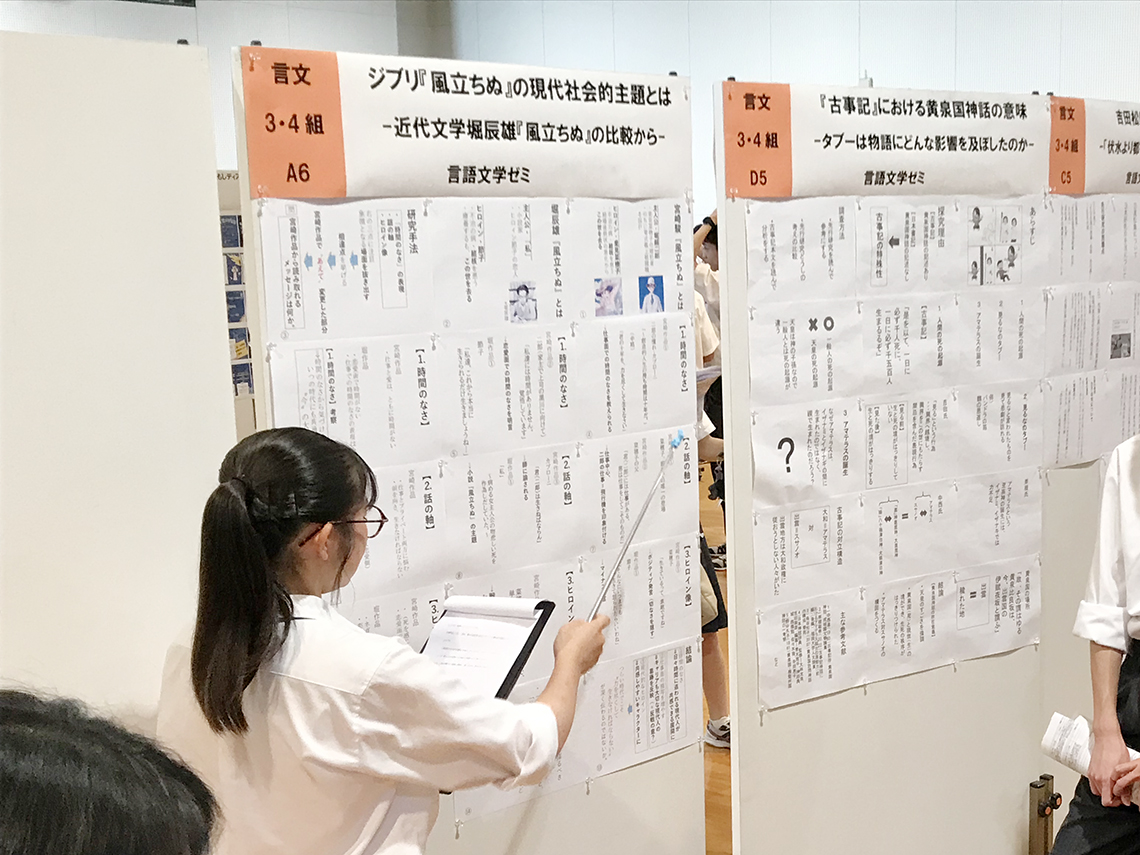

探究基礎HOPではグループごとに疑問を1つピックアップして調べ、意見を交換し、ポスター発表を行う。(提供:京都市立堀川高等学校)

1年後期から少人数のゼミ形式で探究

探究基礎STEP(1年後期)は少人数のゼミに分かれ、課題解決に必要な知識・技能を身につける期間です。「言語・文学ゼミ」「社会科学ゼミ」「物理・地学ゼミ」など教員の教科の専門性を活かしたゼミを設置しています。文献を分担して読み進め、議論しながら文献の読み方を身につけたり、実験・実習を通して適切なデータの収集と扱い方を学んだり、レポートの作成などを行ったりします。

教科の教員が担当する少人数のゼミ形式で学ぶ体制も本校の探究の特徴です。これは本校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の取組をきっかけに始まったものです。実験が大好きな生徒の「もっと理科を探究したい」という声から、スーパーサイエンスハイスクールに申請し、指定を受けた2002年度よりゼミ形式の少人数講座が始まり、その手法を探究基礎STEPでも取り入れています。

文系分野の課題探究(提供:京都市立堀川高等学校)

理系分野の課題探究(提供:京都市立堀川高等学校)

2年では自分の「知りたい」を追究して論文にまとめる

2年からは「探究基礎JUMP(前期)」「探究基礎Academic Project(後期)」に取り組みます。

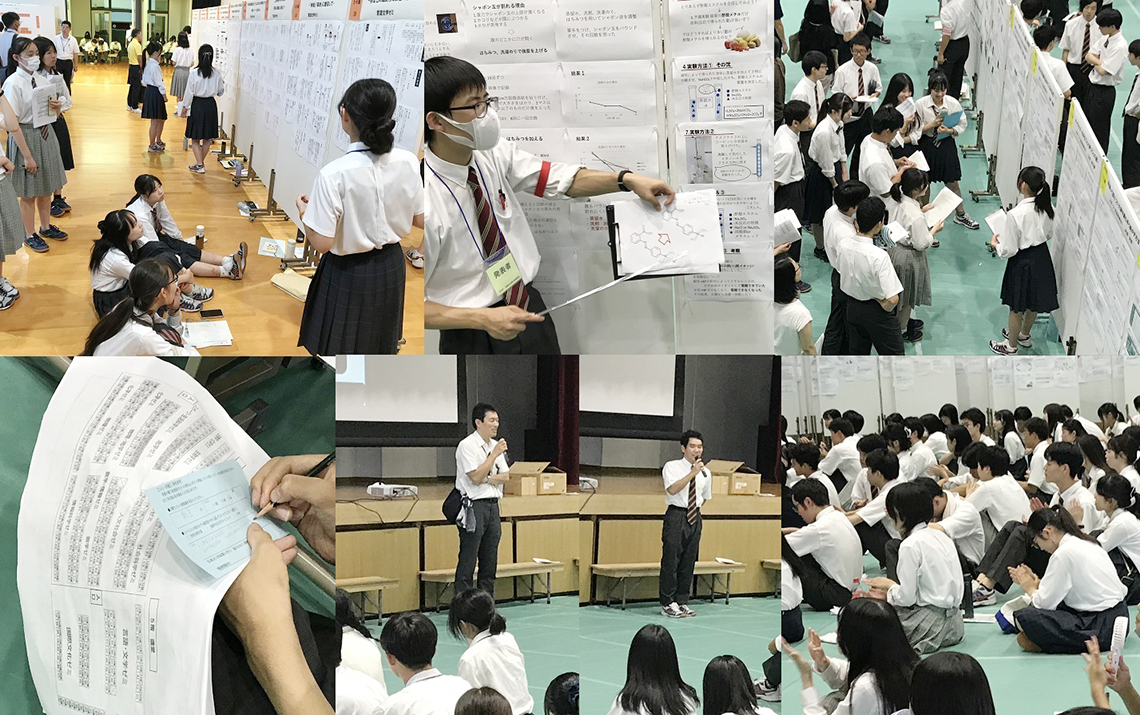

探究基礎JUMP は、自分の「知りたい」を追究して論文にまとめる、本校の探究の要となる活動です。5月の連休前までに決めた課題について探究活動を進め、夏季休業中に論文執筆に取り組みます。「堀川フォーマット(論文の構成やフォントなどが指定されたテンプレートのようなもの)」に則ってまとめ、9月にポスターセッション形式で探究基礎研究発表会を行います。今年の発表会では探究基礎委員会(後述)の委員長が「質疑は愛である」と例えており、活発な討議が展開されました。生徒は発表会で得た質疑を各自の論文内容に反映して修正論文をまとめます。

京都大学大学院生をはじめとするティーチングアシスタント(TA)が論文完成に向けて添削やアドバイスをしており、生徒は、10月に保存版論文を提出します。TAは大学院生以上の方を公募しています。本校卒業生はもちろんのこと、大学掲示板の募集ポスターを見て応募してくださった方もいます。年齢の近いTAは生徒にとって良いキャリアのモデルとなっています。実際にどのようなモチベーションで研究されているか、また、どのような生活を送っているかなどを聞くことができ、自分たちがこれから進学しようとしている大学や、さらにその先について具体的なイメージをもつ機会となります。

大学院生をはじめとするティーチングアシスタント(TA)が論文完成に向けて添削やアドバイスを行う。(提供:京都市立堀川高等学校)

「個人研究」「グループ研究」「下級生のゼミへの参加」いずれかを選択

探究基礎Academic Projectは、発展的な活動です。2022年度の入学生から「個人研究」「グループ研究」「下級生のゼミへの参加」いずれかを選択できるようにしています。JUMPでは個人研究が中心でしたが、複数人で分野にとらわれない幅広いテーマ設定を行ったり、下級生の様子を見てアドバイスをしたりするなど、生徒が探究する力をどのように活用し、どのように伸ばすかを選べるようにしました。

個人研究を選択した生徒は、これまでの研究をレベルアップしてコンテストに応募したり、大学入試の総合型選抜に研究を活かしたりしています。

個人研究で天体観測を開始している生徒(提供:京都市立堀川高等学校)

グループ研究は、共通の興味・関心をもつ生徒同士が集まり、新たな研究課題に取り組んだり、社会提案につながるようなプロジェクト型の取組を進めたりするものです。異なるゼミに所属していた生徒が自分の得意なことを活かして役割分担ができるため、教員の指導を超えた自走が始まることもあります。

下級生のゼミへの参加は、2年生が1年生のゼミ活動を支援するものです。1年生が2年生から学ぶことはもちろん、2年生にとっても1年生のつまずきを見て1年前の自分と重ねつつ、そこからの成長を振り返ることにつながっています。

3年では、選択科目「探究基礎Ⅲ」に取り組みます。2004年度以降、3年では探究を行っていませんでしたが、2022年度からの新カリキュラムスタートとなる学年の3年次に設置しました。2024年度の3年生は5人が探究基礎Ⅲを選択し、2年生までに取り組んだ探究活動を深め論文やレポートにまとめました。科学コンテストに応募し、入賞を果たすなど、外部でも高い評価を受けています。

25年間で探究の進め方が変わった

現在のかたちになるまでには紆余曲折がありました。1年次にディベートをしたり、英語でプレゼンテーションしたりしていた時期もありました。また、課題研究を進めるための軸を育てようと考え、論文やプレゼンテーションなどのスキルを学ぶ期間としていたこともあります。探究の型を予め身につけることで、その後の課題研究がスムーズに進むだろうと予想したのです。

しかし、これが一部の生徒には不評でした。何につながるスキル育成なのかがイメージしにくかったようです。実際に課題研究が始まれば、多くの生徒は、1年次に学んだことが役立っている、と考えるようになりますが、好きなことをテーマに課題研究ができると思って入学したのに予想と違う、という声もあり、1年前期は生徒のモチベーションが上がる取組にしようと、2022年度の新カリキュラムのスタートとともに、現在のように好きなことを見つめ、深める期間としたのです。

探究基礎委員会で生徒主体の探究活動

探究基礎委員会も本校の特徴です。探究は、生徒自身で回していくことが重要であると考え、本校の探究基礎のスタートとほぼ同時に始まったものです。

本委員会では、各人の探究活動を交流したり、半年ごとの授業の区切りで取組を振り返ったりすることで「探究基礎」の学びをより深めるなど、学年全体の探究についての取組を企画・運営します。また、探究基礎研究発表会の運営や、中学生を対象とした学校説明会での探究活動の紹介など、本校の探究に関する活動を生徒主体で行っています。探究基礎委員は各クラス数名の立候補制で、前年を上回る企画を考えようという気概をもつリーダーばかりです。

生徒目線で探究の楽しさや大変さ、やりがいを伝えるため、学校説明会に参加した中学生からは、高校生活の夢が広がった、保護者からは、高校生の姿を見て、自分の子どももこんなふうに成長してほしい、などという声が届いています。

探究基礎研究発表会の運営も探究基礎委員会が行っている。(提供:京都市立堀川高等学校)

探究指導のための研修会で「生徒のオリジナリティを探る」方法を学ぶ

探究を担当する教員には、研究の指導経験がない場合も多いです。そこで本校の「探究基礎」の運営担当部署である研究部による、探究指導のための研修会を4月に行っています。本校の授業の流れや生徒につけたい力の確認のほか、具体的な指導法についても共有します。

好きなものが明確にある生徒ばかりではなく、何が好きなのかわからない、という生徒もいます。そんな生徒を理解しながら教員がアイデアを引き出すための具体的な指導法です。例えば休みの日に生徒が何をしているのかなどを聞き、そこで出てきたキーワードを検索させてみる、読書を勧めるなどです。問いかけながら確認し、その生徒のオリジナリティがどこかを、生徒と教員がともに探り、生徒に合った目標の再設定を支援していくというこの方法は、進路指導やHR活動、ひいては教科指導にも活かされる、と最近、感じているところです。探究は、自分の将来を考え、何から着手すればよいのかというプロセスを考えることにつながると考えています。

今後は、教科の学びも探究的に取り組む

探究で生徒は、教員が知らないことに取り組むことがよくあります。他校の教員からは、複数の多様な研究テーマに教員が応えるのは難しいだろうとよく聞かれます。確かに、教員の知っている領域のなかで生徒を活動させたほうが、教員にとって安心感があるかもしれません。ですが、本校の教員は、自分が知らない、わからない分野についても、わからないことや納得がいかないことを生徒に質問したり説明を求めたりするようにしています。これは、生徒が思考を整理することや新たな気付きを得ることの支援になるだけなく、「あなたの探究している内容に興味をもっている」と伝えていることになります。

探究を通じて培われる力が生徒の幹や軸になっている、と感じる瞬間は多々あります。その軸を今後は、各教科の学びに積極的に活かしたい、と考えています。教科の学びも探究的に取り組み、ただ数学の難問を解くのではなく、その知識がどこにつながるのかを考えながら学ぶようにしたい、そうすることで自ら学びを進める生徒、本校の目標である「自立する18歳」にさらに近づき、堀川高校の学びが、より進化するのではないかと考えています。

教科と結びつくと探究はさらに楽しくなる

教科学習で身につけた知識や技能を探究で活かすことができる点が課題探究の良い点です。

例えば三角関数や積分を自分の知りたいことのために役立てる体験が課題探究でできるのです。かつて「三角関数って本当に使うんですね」と感動する生徒がいました。探究を通じて、教科の学びで得た知識がつながる喜びや道具として利用できる感覚をもつことができた生徒は「探究は楽しい」「ほかの人の異なる見方を知ることが楽しい」と心から言うようになります。

大学入試も少しずつ変わっており、総合型選抜の枠が各大学で増えています。これは、何のために学ぶのか、何を目標設定としているのかが問われることが多い入試であり、望ましい変化です。進路指導も探究活動も、生徒の目線を上げて自己実現を図るという点で共通するものがあると感じているところです。

自然科学部は、近畿地区高等学校 自然科学部合同発表会で「優秀賞」と「ポスター賞」を獲得した。(提供:京都市立堀川高等学校)

※本記事の情報は取材時点(2024年11月)のものです。

京都市立堀川高等学校

1948年の学制改革に伴い小学区制・総合制・男女共学制の市立学校として開校。1999年に専門学科である人間探究科・自然探究科を設置。普通科(80名)、 人間探究科・自然探究科(160名)。専門学科では2年から人間探究科(人文系統)と自然探究科(理数系統)に分かれる。知識と教養に基づく判断力と行動力をもち、自己実現を図ろうとする「自立する18歳」の育成をめざす。

Pagetop