千葉県立松戸向陽高等学校では、普通科5クラス、福祉教養科1クラスを設置し、福祉マインドをもち、社会に貢献する人材育成に努めています。福祉教養科は千葉県唯一の福祉に関する専門学科として福祉のスペシャリストの養成に取り組んでおり、国家資格である介護福祉士の受験資格を得られ、2023年度の合格率は100%となっています。「福祉教養科活動委員会」「プリセプター制度」など、1年生から3年生までがともに学び活動することによって、生徒主体の活動や地域との協働が継承されています。

お話を伺った先生

- 望月 玲子(もちづき れいこ)

-

福祉教養科・学科主任。民間企業で総合職として勤務後、千葉県内の公立高校に13年勤務し、2014年度に同校に着任。2019年度から福祉教養科・学科主任。

福祉マインドをもち、社会に貢献する人材育成をめざす

本校は、2011年に旧千葉県立松戸秋山高校と旧千葉県立松戸矢切高校が統合し、千葉県立松戸向陽高校としてスタートしました。旧県立松戸矢切高校に設置されていた福祉に関する専門学科を引き継いだ「福祉教養科」1クラスと、「普通科」5クラスが設置されています。福祉マインドをもち、社会に貢献する人材育成をめざしていることから、普通科にも1年生の必修専門科目「社会福祉基礎」2単位を設けるほか、3年生で普通科福祉コースを選択することで介護職員初任者研修課程を修了することが可能となっています。

福祉のスペシャリストを養成する「福祉教養科」

福祉教養科は千葉県内唯一の福祉に関する専門学科として、福祉のスペシャリストを養成しています。文部科学省と厚生労働省の定める「介護福祉士」の受験資格を得るために必要な専門的な知識や技術を学びます。また、特別養護老人ホームなどの施設にて3年間で計59日間の実習を行い、学んだ知識や技術と現場での経験を結びつけながら、実践的なスキルを磨いています。

定められた課程を修了することで、介護職員初任者研修課程の修了とともに、介護福祉士国家試験受験資格が得られ、3年生は国家試験を受験します。授業や普段の活動のなかでしっかり学ぶことで、国家資格を得られる力が身につくという創立以来の考えから、通常授業のなかでの国家試験対策は行わず、3年生に放課後の補習を行うのみですが、本校の介護福祉士国家資格の2023年度合格率は100%(全国平均82.8%)となっています。

3年間を通した縦割りの委員会活動による学校PRや地域連携

福祉教養科における生徒の学びに大きな役割を果たしているのが、福祉教養科の生徒全員が参加する「福祉教養科活動委員会」と、その活動について情報共有する「学科集会」です。委員会は2019年度より「学校広報係」「介護技術コンテスト・産業教育フェア運営委員会・『葱ぼうず』係」「特別支援学校・地域交流係」の3つの係を設け、3学年の縦割りで主に放課後に取り組んでいます。

1年生は入学後4月の学科集会のオリエンテーションで3つの係について説明を受け、自分で入りたい係を選び、3年間を通して同じ係に所属します。

「学校広報係」は、福祉教養科の学びをPRする役割を担うほか、“福祉とは何か”を地域へ発信しています。小学校に足を運び、“高校生先生”として障害者理解についての出前授業を行うほか、中学生が体験入学に来た際の授業の実施、地域のさまざまな福祉関連のイベントや企画への協力のオファーに応じています。

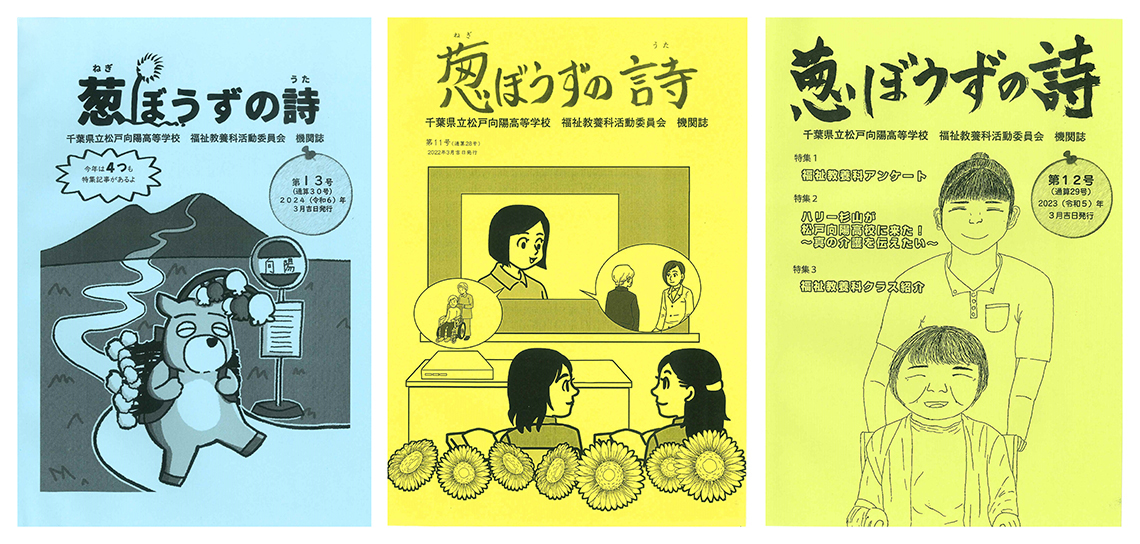

「介護技術コンテスト・産業教育フェア運営委員会・『葱ぼうず』係」では、千葉県高校生介護技術コンテスト(現・関東地区福祉研究発表会千葉県予選会)などの司会進行や交流会などの運営に生徒が携わるほか、福祉教養科活動委員会の機関誌『葱ぼうずの詩』の企画・編集・発行も手掛けています。『葱ぼうずの詩』は、統合前の旧県立矢切高校から引き継がれたもので、年1回発行され、福祉教養科での1年間の出来事、生徒へのアンケート、生徒が考えたさまざまな特集記事を掲載しています。校内、保護者や学校関係者ほか、学校見学に来た中学生などに広く配布され、福祉教養科の学びを発信しています。

機関誌『葱ぼうずの詩(うた)』では福祉教養科の1年間の活動を紹介。生徒が描いた鹿のキャラクター“フクシカくん”は2023年に福祉教養科の公式キャラクターに認定された。

「特別支援学校・地域交流係」では、近隣の特別支援学校において、重度障害のために登校できない生徒のための「訪問部」の先生が生徒の自宅を訪問する際に、本校の生徒も同行して、本の読み聞かせや誕生日会などのイベントを行ったり、オンラインでつないだりして交流しています。

活動を継続させるために3つの係に集約

小学校への出前授業や、『葱ぼうずの詩』の制作、松戸特別支援学校との交流など、一つひとつの活動は、2019年度に3つの係の体制になる以前からあったものです。ただ、現在と同様に学年縦割りではあったものの、活動によっては徐々に廃れていってしまったり、積極的に関わる生徒がいる一方でほとんど活動しない生徒がいたりするなどの課題が生まれていました。

これを継続して活性化させるために、教員間で話し合い、関連のある活動ごとにまとめて3つの係とし、生徒は3年間同じ係に所属することにしました。生徒同士のつながりをしっかりとつくり、クラスや個人での活動に留めることなく、生徒主体となって先輩から後輩へと引き継いでいくことがねらいでした。また教員も、従来の1つの活動を1人で担当する体制から、1つの委員会を3人で担当する体制にしたことで、誰かが異動しても継承しやすくなりました。

3年間の過程では、1年生は先輩の動きについていくのに必死ですが、2年生は主体的に動けるようになり、3年生はリーダーシップをとれるようになっていきます。1年生の頃は義務的に関わっていても、チームで取り組むうちに、次第に先輩たちの想いに触れ、3年生になると「この活動を自分たちで途絶えさせてはいけない」といった責任感が生まれてくるようです。

理想は、教員は助言程度で生徒が主体となって動く、というかたちです。教員が変わっても、活動とともに生徒は脈々とつながっていき、卒業後もつながり続けることから、それぞれの活動を単に引き継ぐだけでなく、よりよい取組へと生徒たちが磨き上げていってほしいと思っています。

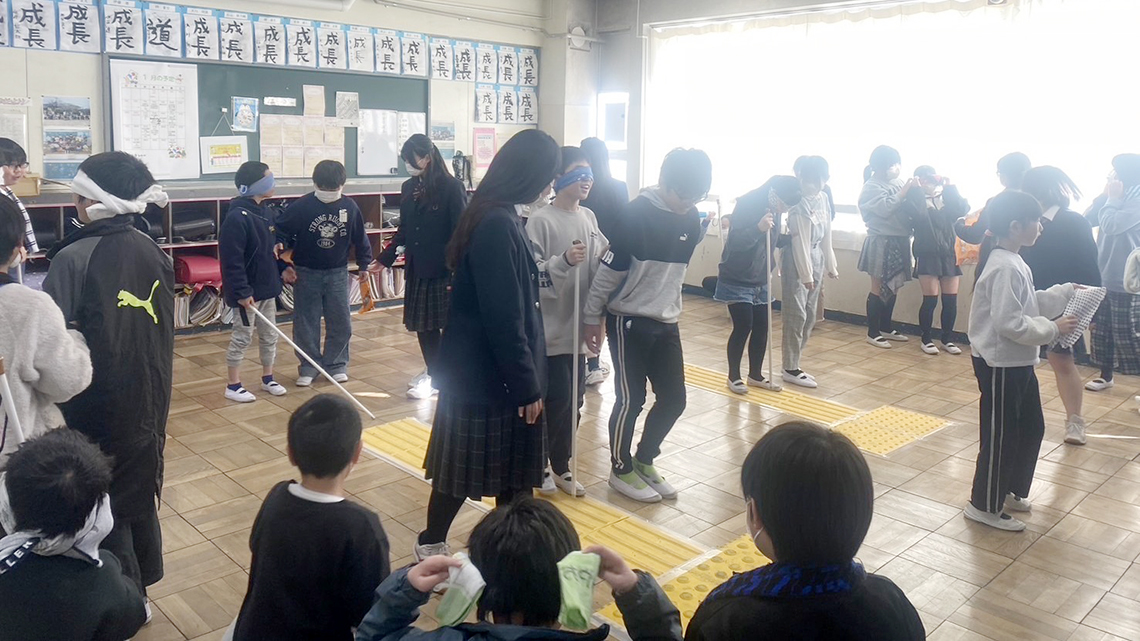

例えば「学校広報係」では、生徒が小学校に出向き“高校生先生”となって、障害者理解の授業を行っています。小学生が楽しめるような内容を生徒が考え、現在は視覚障害者をテーマに、白杖や点字などを取り上げています。先輩が以前に作成したスライドに少しずつアレンジを加えたり、授業準備のために先輩から後輩へ点字を教えたりすることもあります。小学生の反応を見て“もっとこうした方が理解が深まるのではないか”と、生徒が体験のなかで学び、活動をよりよく変化させていけるという点でも、3年間同じ係で活動することは非常に意味があると感じています。

小学校で“高校生先生”として障害者理解についての授業を行う。白杖や点字の体験活動も生徒主体で企画する。(提供:千葉県立松戸向陽高等学校)

3つの係での体制を始めて5年が経過した現在、各係の活動の幅はさらに広がり、生徒主体で取り組むようになってきています。教員がいくら頑張っても、生徒が行動しなければ活動は途切れてしまうものですが、それが途切れずに続いているのは、活動内容や技術だけでなく、チームで取り組むなかで得た、多様性を尊重する心や、他者への思いやりといった生徒たちのマインドがつながり続けているからだと思います。

教科でも3年生が1年生を指導する「プリセプター制度」を導入

福祉教養科活動委員会のほかにも、学年を越えて学ぶ取組は教科でも行っています。

本学科の科目「生活支援技術」では、2022年度から本校独自の「プリセプター制度」(通称:シスターブラザー制度)を導入しました。基本技術の「ベッドメイキング」を3年生が1年生に教えます。3年生2人と1年生2人の計4人でグループになり、校内のベッドメイキングの試験に合格するまで、3年生は1年生を指導します。ほかにも、実習に向けて身だしなみの整え方や、実習施設のようすを3年生から1年生に伝え、1年生が円滑に校内実習や施設実習に臨めるようにサポートをしています。

「プリセプター制度」では3年生が基本技術「ベッドメイキング」を1年生に教える。(提供:千葉県立松戸向陽高等学校)

ICTを活用して地域との交流を深める

ICTを活用した地域との交流も、福祉教養科活動委員会の「特別支援学校・地域交流係」の生徒たちから始まりました。

コロナ禍の2020年、6月に休校が徐々に解除され、クラスメイトと再会を果たした後、次に「あの子はどうしているかな?」と心を寄せたのが特別支援学校の訪問部の生徒の皆さんのことでした。特別支援学校の生徒の皆さんは、自分たち以上に、外との交流が減っているのではないか、だとしたら自分たちにできることがあるのではないかと考えたのです。そこで生徒たちが企画から編集まですべて行い、ピアノ演奏や歌や体操などの動画をビデオレターにして送りました。

この活動をきっかけに、翌2021年度には福祉教養科の「学校広報係」が、実習でお世話になった高齢者施設の利用者の方に向けたオンライン交流会「ひまわりチャンネル」を開設し、昼休みに教室と施設とを10分間「Zoom」でつなぎ、お喋りや手遊び歌を歌うなど、コロナ禍で外部との交流が困難になった利用者の方とのレクリエーションを行いました。翌年には施設でいつでも使えるよう、「特別支援学校・地域交流係」がDVDを作成し、生徒たちによる体操の動画などを収録して送りました。

「ひまわりチャンネル」で高齢者施設の利用者と昼休みに交流(提供:千葉県立松戸向陽高等学校)

オンラインによる特別支援学校との交流は、現在は「特別支援学校・地域交流係」が継続しています。特別支援学校との交流とひまわりチャンネルの活動が評価され、こども家庭庁「未来をつくる こどもまんなかアワード」の2023年度 未来をつむぐ「こども・若者」部門「こども・若者活動奨励章」を受章しています。

ほかにも福祉教養科の活動が一般の方の目にとまることで、地域からさまざまなオファーも来るようになってきました。2023年度には、松戸東警察署とUR都市機構の依頼で、地域の団地で生活する高齢者と交流し、「防犯教室」「地域見守り隊」の実施といった活動に発展しました。

一人ひとりのできることは、小さく、目立たないものかもしれませんが、委員会では一緒に活動するメンバーがいて、さらにそれが福祉教養科として集まり、かたちとなってきます。振り返った時に、それが大きな活動となったことに生徒たちも気付けると思います。

そして、みんながそれぞれもっている良いものを、本校で過ごす3年間を通して伸ばしてほしいと願っています。

活躍の場を増やし、生徒の主体性や自信を深める

福祉教養科活動委員会が3つの係の体制になった同じ時期から、「関東地区福祉研究発表会千葉県予選会」への出場を積極的に勧めるなど、生徒が表舞台に出る機会も増やすようにしています。毎年受賞者も出ています。

普段から共に過ごす先輩たちの活躍を間近で見ることで、憧れや誇りをもち、自分たちも先輩たちのように輝きたいと思い、学んでいくことが、自信を深め、主体的な活動や自己肯定感を高めることにつながっていきます。

学科のトピックを校内で発信して理解促進と応援につなげる

さまざまな活動と福祉マインドの継承にあたっては、生徒や地域における取組に加え、学校内の施策があることで盤石になると考えています。2023年度からは校内に向けて、福祉教養科の活動を積極的に発信しています。

本校では、1学年あたり普通科が5クラスに対し、福祉教養科は1クラスのみです。福祉教養科では、施設での実習をはじめ、さまざまな特色ある実践的・体験的な学習活動を行っています。こうした学習活動を校内で共有することで、普通科の先生方や生徒にも福祉の視点を身近に感じてもらい、学校組織が一丸となって学科を越えた関心や交流を生み出すことをめざしています。そこで、まずは福祉教養科の活動を普通科の先生方にも知ってもらうことを始めました。

方法は簡単で、毎日、本校の教職員全体の「Teams」にアップされる「朝会日誌」に、外部講師による特別授業の実施要項といった福祉教養科のトピックを掲載するのです。

そうした情報共有によって、福祉教養科だけ、あるいは先生個人の活動にとどまらないようにしています。最近では、「今日は〇〇の授業があるのですね」と普通科の先生から声がかかり、興味をもってもらうことが増えてきました。校内で理解してもらうことが福祉教養科への応援になっていきます。また朝会日誌が記録として残ることで、次年度以降、担当教員が異動したとしても、取組の継承ができるメリットもあります。

例年実施しているキユーピーによる出前授業は、普通科の先生たちも見学するなど、よく知られるようになった。(提供:千葉県立松戸向陽高等学校)

地域の専門家を外部講師に。生徒たちの思考力を育む

外部との連携は年々増え、今年度は1月までに19の授業で外部講師の方に来ていただいています。地域を支える人材育成においては、福祉の力を使って思考し、主体的な行動ができる力を伸ばす必要があります。そのためには学校だけでは学びの完結はできませんし、外部の専門家の力や、地域との連携が欠かせません。

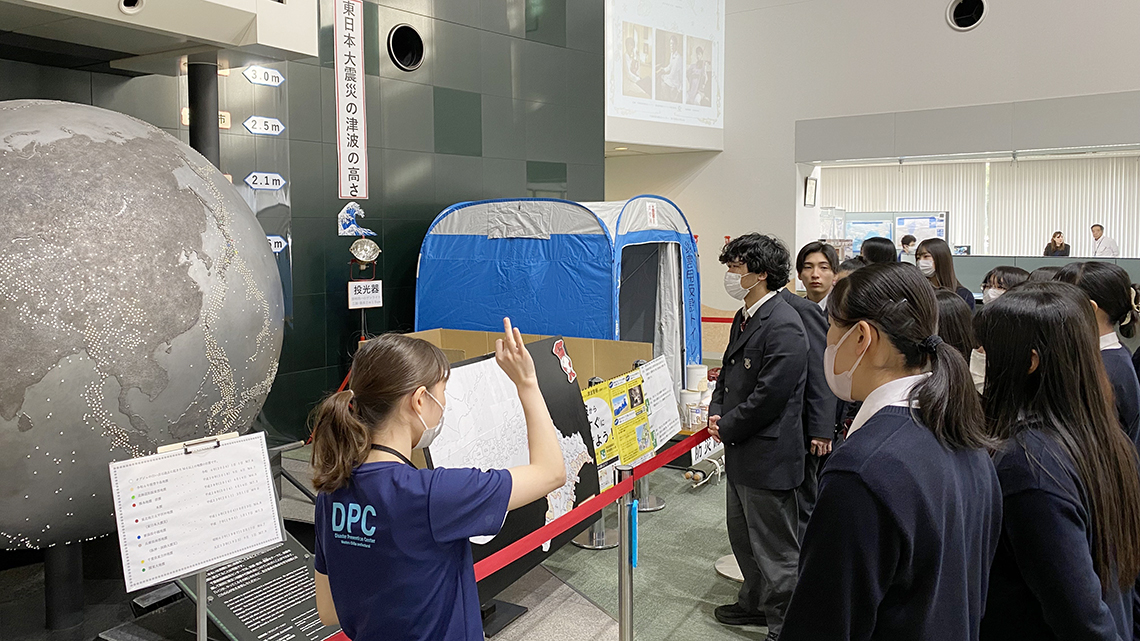

今年度は、本学科の科目「生活支援技術」の単元「緊急時・災害時の支援」のなかで、防災センター、建築と福祉を担当する工業高校の先生、介護福祉士として1.5次避難所で活動された方など、5人の外部講師に授業していただきます。教科書に書かれていることや動画だけでは、生徒にはリアルには伝わりづらいので、地域の人材から話を聞き、実際に災害が起こった時に、福祉を学ぶ立場で自分がどう行動できるのかを思考させたいと考えています。

災害時の福祉避難所のあり方を学ぶ。(提供:千葉県立松戸向陽高等学校)

外部講師はいまのところ教員それぞれが探して依頼しています。今後はますます外部との連携が必要となると予想されますが、教員個人の力量に拠るには限界があります。

そこでいま期待されているのが、2024年6月に設立総会が開催された「ふくしコンソーシアムちば」です。千葉県教育委員会「県立高校改革推進プラン第1次実施プログラム」によるもので、本校が福祉教育拠点校として事務局となり、県内福祉教育関係高校13校と、大学、専門学校の高等教育機関、千葉県社会福祉協議会をはじめとする福祉関係団体、小中学校および特別支援学校長会が加盟しています。今後はこうした組織によって、学校間連携や外部連携も図っていく予定です。

福祉の視点との掛け合わせを新たに仕掛け、生徒の可能性を広げる

これまで、高校生という早い段階から福祉関連の学科で学ぶことで、その後の進路が狭くなるイメージをもたれることもありました。しかし最近は、必ずしも介護従事者になるだけではなく、福祉を学んだからこそ可能性が広がるという流れが生まれてきています。

例えば、福祉を学んだうえで建設分野に進むことで災害福祉を意識した取組ができます。また保育や教育分野、栄養学にも関わるという道もあります。さまざまな企業でも、福祉を学んだからこそできることがあります。「福祉 × 〇〇」として捉えると、“〇〇”の部分にはさまざまな言葉が当てはめられるのです。本校の卒業生は半数が就職し、半数が進学します。進学先としては看護が多いほか、保育分野や栄養学に進んだ生徒もいます。福祉マインドをもつことで、人々のよりよい暮らしをサポートできるような社会人に育つのではないでしょうか。

また進路選択だけではなく、「福祉×地域力」も考えられます。本校に限らず、福祉関連の生徒たちは、地元就職率がとても高く、全国平均では9割を越えています(2019年度全国福祉高等学校長会調査より)。

本校の生徒たちも、将来の松戸市そして千葉県を背負って立つ存在です。自分たちを育ててくれた地域を愛し、千葉県や松戸市の一市民として、福祉の力を使って地域を担い、耕し、開拓できる人材になってほしいと願っていますし、それに向けて取り組んでいきたいと思っています。

新しい取組を始めるための“スクラップ&ビルド”を

「福祉教養科活動委員会」の活動を中心に、本学科ではさまざまなチャレンジをし、活動の幅を拡大してきました。しかし教員の入れ替わりもあり、拡大にも限界があります。来年度はこれまで広げてきた活動を一旦見直し、新しい課題にも対応できるよう“スクラップ&ビルド”を検討する時期に差しかかっています。

特に「福祉 × 〇〇」は、これから取り入れていきたい新しいテーマです。これを実現させるためには何を残し、何を止め、さらに何を新しく取り入れるのか。「福祉 × 〇〇」ができる仕掛けを考えていきたいと思います。

※本記事の情報は取材時点(2025年1月)のものです。

千葉県立松戸向陽高等学校

旧千葉県立松戸秋山高等学校と、旧千葉県立松戸矢切高等学校が統合し、2011年に千葉県立松戸向陽高等学校としてスタートした。普通科5クラス、福祉教養科1クラスを設置し、福祉マインドをもち、社会に貢献する人材育成に取り組んでいる。福祉教養科では国家資格である介護福祉士の取得をめざし、2023年度の合格率は100%。福祉教養科活動委員会などの学年を越えた活動を通して、生徒の主体性を育み、地域との連携を図っている。千葉県内の福祉教養拠点校として、県内福祉教育関係高校13校などで構成される「ふくしコンソーシアムちば」の事務局となっている。