事例概要

糸魚川市立糸魚川小学校は明治5年に開校。昭和43年に実施した校舎の改築後50年以上が経過し、新潟県中越沖地震などをきっかけに、耐震化されていない校舎は建て替えが必要であった。平成21年(2009年)に糸魚川小学校改築地元検討委員会が設置され、改築事業がスタートした。

小学校内には空き教室を利用した新潟県立高田養護学校ひすいの里分校(平成17年開校)があり、小学校の新校舎建て替えに伴い、住民・学校関係者の希望や市長の判断により、糸魚川市に移管され、糸魚川市立ひすいの里総合学校が開校。小学校と特別支援学校の併設校が実現した。

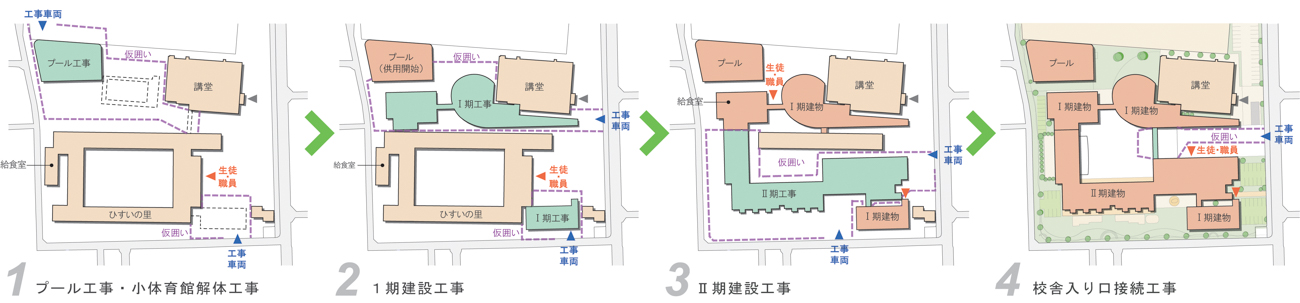

設計者選定は公募型プロポーザルで行われ、糸魚川小学校改築地元検討委員会による学校づくりのワークショップが実施された。ワークショップには、学校職員・PTA・後援会・地域住民・教育委員会事務局・設計チームが参加して学校づくりのコンセプトを策定し、そのコンセプトに基づいて学校職員のヒアリングを重ねながら設計を進めた。建設においては仮校舎を設置せずに、通常授業を行いながら段階的に解体・建て替え工事を進める「居ながら改修」とした。

校舎内には通常学級・通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校など多様な学びの場を備え、誰にとっても居心地の良いインクルーシブな学習環境を実現している。障害の有無に関わらず、利用者全員が使いやすく、快適に過ごせるよう配慮した設計により、多様な子どもたちが共に学び合う学校施設を実現した。

事例ポイント1

小学校と特別支援学校が校舎を共有し、日常の交流を育むおおらかな空間づくり

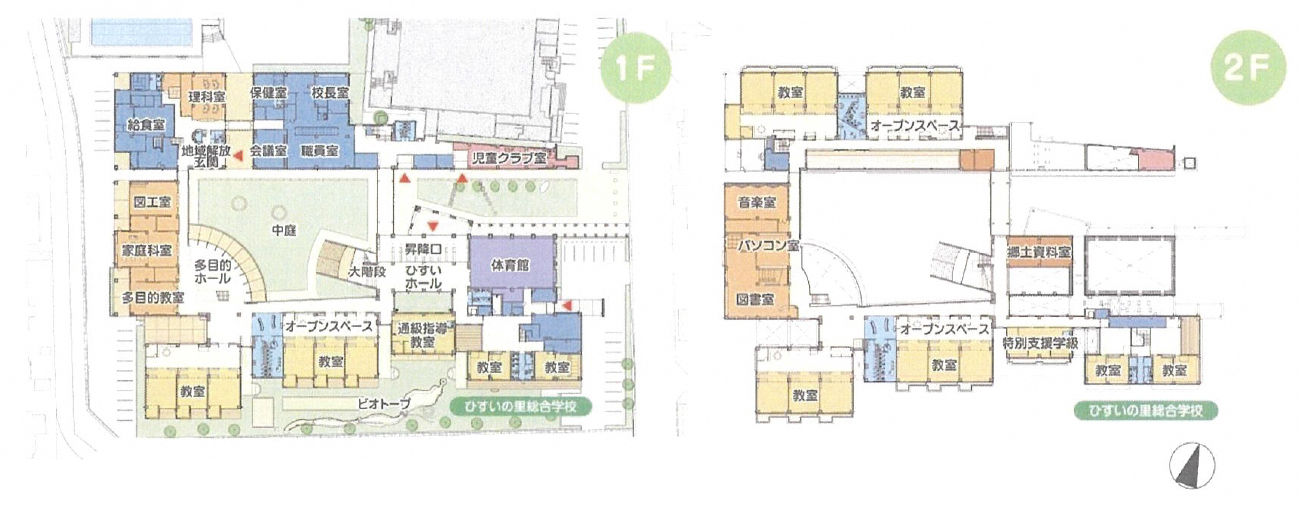

校舎は正面のアプローチを共有し、小学校と特別支援学校が併設されているため、児童生徒は同一の動線や昇降口を利用する。中庭・講堂・グラウンド・多目的ホール・図書室などの共有エリアがあり、中庭を取り囲む回遊性の廊下から校舎内に自然光や緑を取り込み、明るく開放感のある校舎となっている。大小の空間と緩衝ゾーンを配置することで、大きなグループから少人数までさまざまな学習形態に対応している。2校の児童生徒が自由に往来し、誰もが利用しやすい工夫が施され、子どもたちの躍動感のある活動と自然な交流を促している。

バリアフリー化で、車椅子で移動しやすい空間設計

車椅子や歩行補助具を利用する児童生徒も校舎内を移動しやすいように、廊下に段差を持たせないバリアフリーな空間となっている。金属製の防火シャッターは厚みがあり、降下するためのスペースも必要となるため、防火スクリーンを採用。ひすいの里総合学校の体育館から廊下に続き、校舎内を移動しやすい動線計画となっている。

中庭を囲む廊下。廊下はオープンスペースとの仕切りが設けられている

中庭を囲む廊下。廊下はオープンスペースとの仕切りが設けられている 広々とした廊下に設置された小上がりのスペース

広々とした廊下に設置された小上がりのスペース

事例ポイント2

成長に合わせた学年ごとのまとまりによる教室配置とオープンスペースの活用

小学校の教室は学年ごとにまとまったブロック配置となっており、教室前には学年全体で共有するオープンスペースが広がっている。オープンスペースと廊下の間には仕切りが設けられ、自分たちの居場所を確保しながら、活用できるようになっている。さらに、教室側には仕切りの代わりにロッカーが緩衝スペースとして機能し、授業に集中しやすい環境を実現している。

低学年の教室内には小上がりの「デン」や、オープンスペース内にある仕切りのある空間を設け、倉庫やカームダウンスペース、個別の学習部屋に活用するなど、成長に応じたエリアの使い方が工夫されている。

事例ポイント3

多様なニーズに応える、心地よさと環境配慮を両立した空間づくり

快適性にこだわった、子どもたちの居場所となるトイレのデザイン

改築前の旧校舎のトイレは窓が小さいため、暗く、臭いがこもって使いにくいという声が上がっていた。そこで、小学校の新校舎では、子どもたちの居場所となる快適性にこだわったトイレが造られた。

トイレが楽しい場でもあるように、空間にはカラフルな色が使われている。また、交流の場にもなる、向かい合って利用できる水まわりや、一人でゆっくりこもれるよう配慮したブースなどさまざまな工夫を取り入れた。

スヌーズレンルームの設置

スヌーズレンルームとは、オランダで生まれた「スヌーズレン(Snoezelen)」という概念に基づき設計された、リラクゼーションや感覚刺激を提供するための多目的な部屋。オランダ語の「くつろぐ」と「くんくん臭いをかぐ」を組み合わせた言葉で、五感を刺激し、リラクゼーションを促すことを目的としている。壁は子どもたちが描いた絵や作品で飾り付けされ、アロマディフューザーや音楽プレイヤーで香りや音楽を楽しむことができる。両校の子どもたちが利用しており、昼休みや授業中に気持ちを落ち着かせたいときに、教員の付き添いの下カームダウンルームと併せて使われている。

環境負荷を低減し、人にも地球環境にやさしいエコスクールを実現

検討プロセス

住民参画型のワークショップを実施し、「みんなの思いをかたちにする」学校づくりを進める

ワークショップ・アンケートを実施し、学校づくりのコンセプトを策定

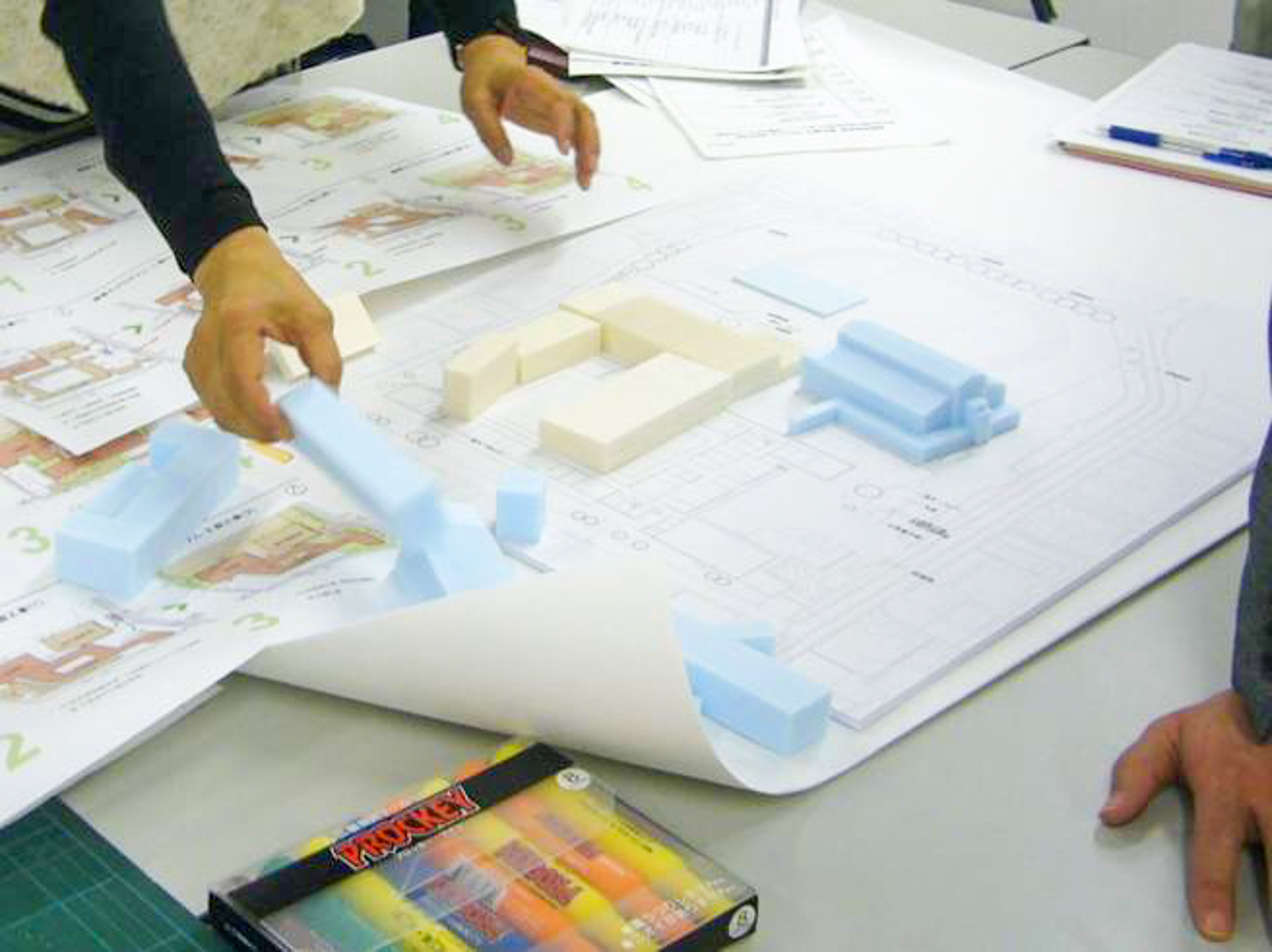

公募型プロポーザルで設計者が選定され、基本設計にあたり、市民参画型のワークショップが4回実施された。

公募型プロポーザル課題

①施設配置計画

②市民参画を活かした設計の進め方

③エコスクールに向けてのアイディア

ワークショップ取り組み方針

「夢を語り合う」「想いを共有する」「目指すものはなにか」を明確にする

ワークショップ運営上の配慮

・意見を言いやすい雰囲気をつくる

・学校づくりに関わった実感を持ってもらう

・意見反映が伝わる仕組みづくり

・開校後も引き続き学校づくりに参画する下地づくり

参加者

糸魚川市職員、PTA、学校職員、近隣住民、設計チーム(48名)

4回のワークショップの成果と児童・保護者へのアンケートを踏まえ、糸魚川市・教育委員会事務局と設計事務所が協議を重ね、糸魚川小学校のコンセプトがまとまった。

学校づくりのコンセプト

・多様な児童が共に育つ学校 ~インクルーシブな学校~

・大きな中庭を持つ学校

・明日も行きたくなる学校

・地域と一緒に育つ学校

・オンリーワン、みんなに愛される学校

ワークショップ成果資料(外部リンク):ワークショップ全4回プログラム一覧

建設工事を段階に分け、子どもたちが校舎で授業を続ける“居ながら改修”を実施

糸魚川小学校の建替えでは、新幹線と踏切の騒音が懸念される鉄道がグラウンド側に位置していたため、一般的な「グラウンドに新校舎を建設後、旧校舎を解体」という方法は採用せず、建設工事期間の教育環境に配慮した建替え計画を進めた。

小学校と特別支援学校を併設し、インクルーシブな学校を実現

建替え前の糸魚川小学校には、空き教室を利用した県立高田養護学校ひすいの里分校があり、多様な児童生徒が共に学ぶ機能を持っていた。建替えに際して、前述の学校づくりのコンセプト「多様な児童が共に育つ学校~インクルーシブな学校~」を目指し、関係各者からひすいの里分校を残したいとの強い要望があったが、分校は高等部を持つという問題もあり、併設を決定するには時間を要した。そのため、まずは敷地内に分校の建築用スペースを確保し、小学校のみで基本設計を進めることにした。

その後、ひすいの里分校(小中学部)を市に移管し(高等部は県立高校敷地内に新潟県が新校舎を建設し、移転)、糸魚川市立ひすいの里総合学校として開校されることが決定。最終的に小学校と特別支援学校一体の設計に着手することができた。

新校舎のしゅん工式には両校の子供たちが参加した。小学校の児童が全員でひすいの里総合学校の校歌を歌い、ひすいの里総合学校の子供たちが喜びに興奮する様子も見られたという。また、その様子を見た保護者からは「こんなによい校歌だったことを初めて知った」という感想があり、小学校の先生からも感動の声が寄せられた。

日常的な両校の交流を促す仕組み

年度初めに、両校職員の対面式を行い、月に1度、両校の連絡会を実施。児童生徒の交流活動オリエンテーションや、文化祭をはじめとしたコラボレーションによる学校行事の開催、4学年での「総合的な学習の時間」の学び、児童会活動での交流、さらに、休み時間の交流や両校の作品展示等を通して、日常的に自然に交流を促す仕組みが整えられている。

学校概要

- 学校名

- 糸魚川市立糸魚川小学校・ひすいの里総合学校(新潟県糸魚川市)

- 全体工期

- 令和3年9月~令和5年7月

- 学校規模

- 糸魚川⼩学校 19学級、361⼈(うち 特別支援学級 7学級、41人)

ひすいの里総合学校小学部 7学級、17⼈

ひすいの里総合学校中学部 4学級、9⼈

※令和6年5月時点

- 敷地面積

- 26,329.00㎡

- 構造

- RC造、一部S造

- 設計

- 創・ゴンドラ・近藤設計特定JV

最後に…インクルーシブな学校づくりとは(長澤悟 東洋大学名誉教授作成文章より抜粋)

新校舎のしゅん工式には、糸魚川小学校と特別支援学校であるひすいの里総合学校の子供たち全員が参加した。自分たちの校歌を歌い終わった小学校の児童が、次にひすいの里総合学校の校歌に移ったとき、大きな声で一斉に歌い始めたのだ。いつも少人数で歌っている校歌を大音量で聞いて、ひすいの里総合学校の子供たちは大興奮。身振りを交えて歌いながら行進を始め、先生が慌てて席につかせる。そんな一幕に来賓も保護者も感動した。

後日、ひすいの里総合学校の保護者から、こんなよい校歌だったことを初めて知った、小学校の先生からも感激したという声をお聞きした。ひすいの里総合学校の席から時折「大声」が聞こえても、小学生たちは全く気にせず式に集中している。この子供たちの育ちが日頃からの交流の賜物(たまもの)であることは言うまでもないだろう。(中略)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

施設の完成はゴールではない。みんなの想いを集めて実現された施設は、インクルーシブ教育に対する発想を広げ、可能性を拓く力をもつ。障害の有無にかかわらずこども同士が、保護者同士が、地域の人々が、様々に学び、育つ場となり、交流や活動を生み出す。

インクルーシブな学校づくりとは、誰にとっても居心地よい学校づくりなのだ。