- 現在位置

- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 全国的な学力調査について > 調査結果について > 平成19年度全国学力・学習状況調査追加分析結果 > 4 「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた学力・学習状況に関する分析・検証手法の開発

4 「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた学力・学習状況に関する分析・検証手法の開発

1.学力・学習状況に関する分析・検証手法を活かした学校改善のねらいと特色

各学校、教育委員会等において、調査結果を分析・検証し、教育や教育施策の改善に取り組む際に参考となる手法として、「『全国学力・学習状況調査結果チャート』を用いた学力・学習状況に関する分析・検証手法」を開発した。本手法は、教科に関する調査及び質問紙調査の結果を、「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いて表現することにより、視覚的に各学校等の児童生徒の学力や学習状況等の特徴を把握することができるようにし、全国的な状況等との関係において自らの教育及び教育施策の成果や課題等を具体的に把握するための分析・検証を支援することをねらいとしている。

この手法が各学校等において活用されることにより、それぞれの成果や課題等に応じた具体的な改善方策等が作成され、改善が図られるとともに、そのような取組を通じて教育に関する継続的な検証改善サイクルの確立につながることが期待される。

(1)ねらい

全国学力・学習状況調査の目的には、各学校、教育委員会等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図り、併せて児童生徒一人一人の学習改善や学習意欲の向上につなげるねらいがある。このような調査の目的を生かすためには、教育委員会等の支援のもと、各学校において自らの児童生徒の学力・学習状況等を全国学力・学習状況調査の結果(以下「調査結果」という。)から多面的な分析を行うことで明らかにし、それらを踏まえた上で、次なる学力向上に向けた取組や授業改善、学校運営の改善等の計画や具体的方策を作成し実行することが重要である。

このため、調査結果の分析・検証手法の一つとして、各学校等における教科に関する調査や質問紙調査の結果についてスコアで表現した「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いる児童生徒の学力・学習状況に関する分析・検証のための手法を開発した。

(2)特色

「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた学力・学習状況に関する分析・検証手法は、教科に関する調査及び質問紙調査から算出した各学校等のスコアを、各学校等における学力・学習状況の特徴を表す数値として「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いて表現することにより、視覚的に各学校等の児童生徒の学力・学習状況の特徴を把握することができる。これにより各学校、教育委員会等における具体的な改善方策等の作成に向けた分析・検証を支援しようとするものであり、

全国を基準に用いれば、全国の状況との関係における各学校等の学力・学習状況の位置づけ、

全国を基準に用いれば、全国の状況との関係における各学校等の学力・学習状況の位置づけ、 都道府県を基準に用いれば、都道府県の状況との関係における各学校等の学力・学習状況の位置づけ、

都道府県を基準に用いれば、都道府県の状況との関係における各学校等の学力・学習状況の位置づけ、 各市町村等を基準に用いれば、各市町村等の状況との関係における各学校の学力・学習状況の位置づけ

各市町村等を基準に用いれば、各市町村等の状況との関係における各学校の学力・学習状況の位置づけ

について把握することをねらいとした手法である。このため、各学校、教育委員会等においては、分析・検証しようとする観点に応じて、本手法を活用することが期待される。例えば、各市町村教育委員会において、域内の学校への支援等を検討するにあたり、域内における各学校の学力・学習状況や学力向上への取組状況等を俯瞰的に見る際に、各市町村を基準として、各学校の「全国学力・学習状況調査結果チャート」を作成し、活用することが考えられる。

本手法のメリットとしては、調査結果に基づく学力、学習状況、学校運営等の状況を視覚化することにより、全国学力・学習状況調査の結果を分析・検証する際に、数値データだけを見るよりも、全国、都道府県、市町村等のそれぞれにおける状況との関係において、各学校等の児童生徒の学力・学習状況の特徴が見出しやすくなり、その結果、調査結果を活かした分析・検証と改善の方針を把握し立てやすくなることがあげられる。

(3)「全国学力・学習状況調査結果チャート」の活用の流れ

各学校、教育委員会等が「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた学力・学習状況に関する分析・検証手法を活用した分析・検証を行い、自らの教育及び教育施策の成果や課題等を把握し、その改善を図るに際して、次のような流れが想定される。

【学校の場合】

各学校の調査結果を標準化して「全国学力・学習状況調査結果チャート」に位置づける(分析の視覚化)。

各学校の調査結果を標準化して「全国学力・学習状況調査結果チャート」に位置づける(分析の視覚化)。

↓

「全国学力・学習状況調査結果チャート」のパターンから学力、学習状況、学校運営等の成果や課題等を取り出して整理する(分析・検証)。

「全国学力・学習状況調査結果チャート」のパターンから学力、学習状況、学校運営等の成果や課題等を取り出して整理する(分析・検証)。

↓

自校の課題に対応した学力向上等に向けた改善計画等を作成する(改善計画等の作成や指導計画等への反映)。

自校の課題に対応した学力向上等に向けた改善計画等を作成する(改善計画等の作成や指導計画等への反映)。

↓

作成した改善計画等に沿って改善の取組を行い、その実施進捗状況を把握して改善に向けた取組の成果等を評価する(実施状況評価)。また、市町村教育委員会等と情報を共有し、必要に応じて、連携して改善の取組を進める。

作成した改善計画等に沿って改善の取組を行い、その実施進捗状況を把握して改善に向けた取組の成果等を評価する(実施状況評価)。また、市町村教育委員会等と情報を共有し、必要に応じて、連携して改善の取組を進める。

【教育委員会の場合】

域内の各学校の調査結果を標準化して「全国学力・学習状況調査結果チャート」に位置づける(分析の視覚化)。

域内の各学校の調査結果を標準化して「全国学力・学習状況調査結果チャート」に位置づける(分析の視覚化)。

↓

それぞれの「全国学力・学習状況調査結果チャート」のパターンから学力、学習状況、学校運営等の成果や課題等を取り出して整理するとともに、各学校等の成果や課題等を取り出して整理する(分析・検証)。

それぞれの「全国学力・学習状況調査結果チャート」のパターンから学力、学習状況、学校運営等の成果や課題等を取り出して整理するとともに、各学校等の成果や課題等を取り出して整理する(分析・検証)。

↓

で分かった課題やその他の分析結果等を参考にして、全体の教育施策や各学校等の実情を踏まえた支援等の改善方策等を検討する(改善方策等の検討や改善計画の作成等)。

で分かった課題やその他の分析結果等を参考にして、全体の教育施策や各学校等の実情を踏まえた支援等の改善方策等を検討する(改善方策等の検討や改善計画の作成等)。

↓

検討した教育施策や支援策等を実施する(改善方策等の実施)。

検討した教育施策や支援策等を実施する(改善方策等の実施)。

また、「全国学力・学習状況調査結果チャート」の活用にあたっては、各学校等に固有の諸条件を十分に考慮した上で活用を図り、その学校等における学力向上のための課題を解決するために工夫された改善計画等を作成したり、指導計画等に反映させて実施していくことが最も重要と考えられる。

ただし、本分析・検証手法は、あくまでも各学校等の課題の把握や、教育委員会の教育施策や学校に対する支援策の立案に役立てることが主眼であり、学校間の序列化や過度な競争等が生じないよう十分に配慮を行うよう留意する必要がある。

2.「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた学力・学習状況に関する分析・検証手法の手順

「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた学力・学習状況に関する分析・検証手法は、まず「全国学力・学習状況調査結果チャート」を以下の1)~3)の流れに沿って作成し、それを基に分析・検証を行うものである。

- 1)

- 分析対象(学校等)

- 比較基準となる母集団(全国、都道府県、市町村等)

- 「全国学力・学習状況調査結果チャート」に用いる領域とそれを構成する質問項目の決定

- 2)1)の基本的事項から各領域のスコアを算出する(詳細は別添参照)。

- 3)2)で算出した各領域のスコアを用いて、「全国学力・学習状況調査結果チャート」を多角形の図として表現する。

今回は、学力・学習状況に関する分析・検証を行うための「全国学力・学習状況調査結果チャート」の基本的なものとして、

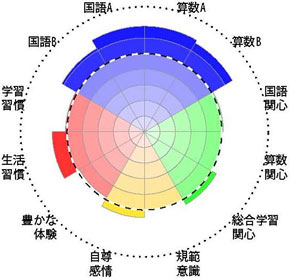

教科に関する調査および児童生徒質問紙調査の結果から児童生徒の学力と学習状況の関係を12の領域のスコアから見る「全国学力・学習状況調査結果チャート[児童生徒]」(図1、表1)

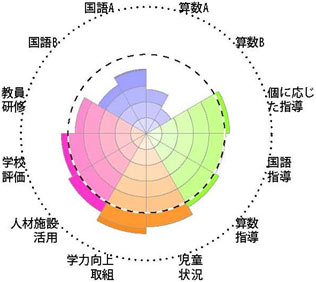

教科に関する調査および児童生徒質問紙調査の結果から児童生徒の学力と学習状況の関係を12の領域のスコアから見る「全国学力・学習状況調査結果チャート[児童生徒]」(図1、表1) 教科に関する調査および学校質問紙調査の結果から児童生徒の学力と学校の指導方法や学校運営との関係を12の領域のスコアから見る「全国学力・学習状況調査結果チャート[学校運営]」(図2、表2)

教科に関する調査および学校質問紙調査の結果から児童生徒の学力と学校の指導方法や学校運営との関係を12の領域のスコアから見る「全国学力・学習状況調査結果チャート[学校運営]」(図2、表2)

の2つを提案する。これらの「全国学力・学習状況調査結果チャート[児童生徒]」と「全国学力・学習状況調査結果チャート[学校運営]」は、教科学力だけでなく、児童生徒質問紙調査に含まれている学習に対する関心・意欲・態度、家庭での生活習慣や学習習慣、豊かな体験、規範意識、自尊感情等や、学校質問紙調査に含まれている教科指導の多様性、教員研修の充実、学校評価、学力向上に向けた取組、地域の人材・施設の活用、児童生徒の状況などについて、俯瞰的に見ることをねらいとしている。

図1 「全国学力・学習状況調査結果チャート[児童生徒]」の例

図2 「全国学力・学習状況調査結果チャート[学校運営]」の例

表1 「全国学力・学習状況調査結果チャート[児童生徒]」の領域名と対応項目一覧

| 領域番号 | 領域名 | 小学校児童質問紙 対応領域・項目番号 |

中学校生徒質問紙 対応領域・項目番号 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 教科学力 | 国語A | |||

| 2 | 算数/数学A | ||||

| 3 | 国語B | ||||

| 4 | 算数/数学B | ||||

| 5 | 学習に対する関心・意欲・態度 | 国語への関心等 | (68)~(78) | (70)~(78) | |

| 6 | 算数/数学への関心等 | (79)~(86) | (81)~(88) | ||

| 7 | 総合的な学習への関心等 | (64)~(67) | (66)~(69) | ||

| 8 | 規範意識・自尊感情 | 規範意識 | (44)~(50) | (46)~(52) | |

| 9 | 自尊感情 | (9)~(12) | (9)~(12) | ||

| 10 | 学習の基盤となる体験・習慣 | 豊かな体験 | (51)~(60) | (53)~(62) | |

| 11 | 生活習慣 | (1)~(8) | (1)~(8) | ||

| 12 | 学習習慣 | (32)~(35) | (34)~(37) | ||

表2 「全国学力・学習状況調査結果チャート[学校運営]」の領域名と対応項目一覧

| 領域番号 | 領域名 | 小学校学校質問紙 対応領域番号 |

中学校学校質問紙 対応領域番号 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 教科学力 | 国語A | |||

| 2 | 算数/数学A | ||||

| 3 | 国語B | ||||

| 4 | 算数/数学B | ||||

| 5 | 教科指導 | 個に応じた指導 | (43)~(48) | (45)~(50) | |

| 6 | 国語科の指導法 | (49)~(55) | (51)~(57) | ||

| 7 | 算数/数学科の指導法 | (57)~(61) | (58)~(62) | ||

| 8 | 学力向上 | 児童生徒の状況 | (16)~(17) | (16)~(17) | |

| 9 | 学力向上に向けた取組 | (28)~(35) | (30)~(37) | ||

| 10 | 学校運営 | 地域の人材・施設の活用 | (65)~(69) | (65)~(69) | |

| 11 | 開かれた学校・学校評価 | (78)~(87) | (78)~(87) | ||

| 12 | 教員研修 | (88)~(93) | (88)~(93) | ||

「全国学力・学習状況調査結果チャート」は、各領域について算出したスコアの値を中心から放射状にプロットし、そのプロットした点を結んで円内に多角形のグラフを書く形にした(図1、図2)。このグラフは、ある領域内の項目群の状況と領域間の状況を、視覚的に比較しやすくしていることに特徴がある。

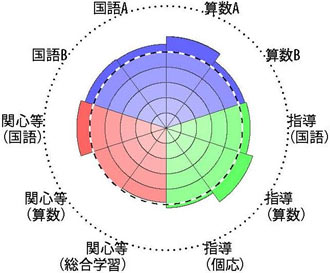

また、学力・学習状況に関する分析・検証のために調査結果を視覚化する「全国学力・学習状況調査結果チャート」は、各教育委員会や学校等が何を分析するかという観点に応じて、領域の組み合わせを変えることが可能である。図3に、![]() 教科学力、

教科学力、![]() 学習に対する関心・意欲・態度(児童生徒質問紙調査)、

学習に対する関心・意欲・態度(児童生徒質問紙調査)、![]() 教科指導(学校質問紙調査)を組み合わせた「全国学力・学習状況調査結果チャート」のバリエーション例を示す。

教科指導(学校質問紙調査)を組み合わせた「全国学力・学習状況調査結果チャート」のバリエーション例を示す。

図3 「全国学力・学習状況調査結果チャート」のバリエーション例

「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた分析・検証を行うにあたっては、各学校等の特性を考慮に入れることで、より詳細な分析・検証が可能となることに留意する必要がある。さらに、「全国学力・学習状況調査結果チャート」を複数の観点で分析・検証した結果を整理し、一覧表にしてわかりやすくまとめるなどの工夫が考えられる。

3.学力・学習状況に関する分析・検証の具体例

「全国学力・学習状況調査結果チャート」を用いた学校の学力・学習状況に関する分析・検証を行う際の参考とするため、今回は、![]() 「全国学力・学習状況調査結果チャート[児童生徒]」と、

「全国学力・学習状況調査結果チャート[児童生徒]」と、![]() 「全国学力・学習状況調査結果チャート[学校運営]」について、学校を分析対象とした場合の「全国学力・学習状況調査結果チャート」の具体例を示す(資料1~3を参照)。

「全国学力・学習状況調査結果チャート[学校運営]」について、学校を分析対象とした場合の「全国学力・学習状況調査結果チャート」の具体例を示す(資料1~3を参照)。

-- 登録:平成21年以前 --