「学び続ける高校プラットフォーム」座談会(全3回連載)

~第1回:高校教職員の「学び」と「つながり」の現在地~

~第1回:高校教職員の「学び」と「つながり」の現在地~

この記事のタグ

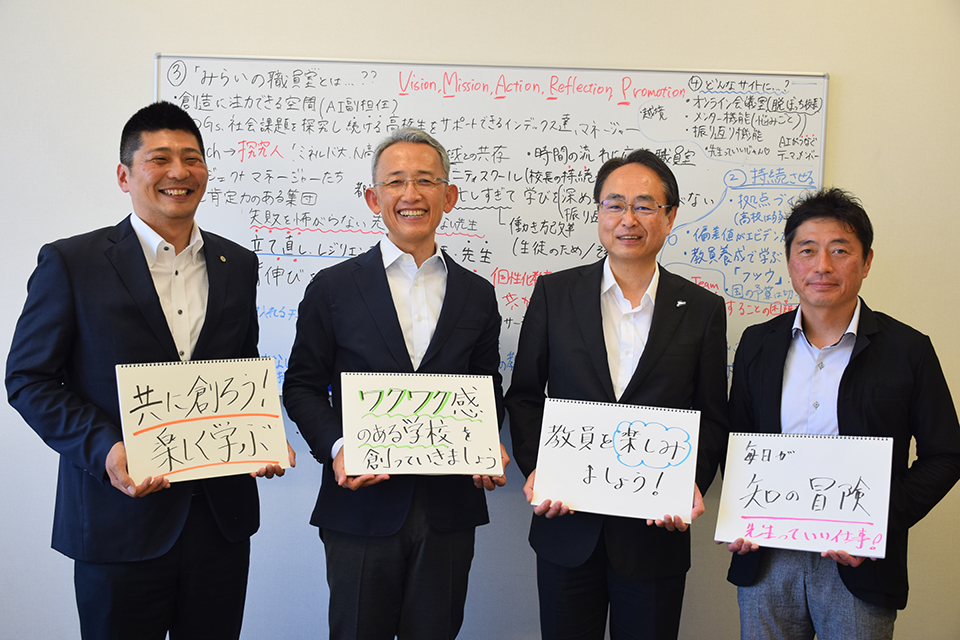

座談会にご参加いただいた先生方。全国の高校教員へのメッセージとともに。

(左から岡本敏明先生、香山真一先生、髙保裕樹先生、滝井隆太先生)

全国各地の高校、教育委員会による「挑戦事例」を紹介する本ポータルサイト「学び続ける高校プラットフォーム~みらいの職員室~」。今回は、過去に取材でお伺いした高校のキーマンとなる先生方に一堂にお集まりいただき、ポータルサイトの名称にもなっている「学び続ける高校」「みらいの職員室」「プラットフォーム」といったキーワードから、現在、そして未来の高校のあり方について、縦横無尽に語り尽くしていただきました。全3回の記事に分けて白熱した議論の様子をお届けします。

<学び続けるプラットフォーム 座談会概要>

- 日時:

- 2019年6月25日(火)14:00~16:30

- 場所:

- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社内会議室(東京都)

- 参加者(五十音順、所属・役職は座談会開催時点):

- 岡本敏明氏(埼玉県教育局生涯学習推進課 指導主事)/香山真一氏(岡山県立和気閑谷高等学校 学校長)/髙保裕樹氏(山梨県立吉田高等学校 学校長)/滝井隆太氏(宮城県立貞山高等学校 教頭)

- 聞き手:

- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

目次

教職員の「学び」の現状

――本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。この座談会では、ポータルサイトの名称にも使用している、「学び続ける高校」 「みらいの職員室」 「プラットフォーム」 といったキーワードを手がかりとして、「自発的、持続的、自律的」な高校づくりのあり方について、大いにご議論いただければと考えています。お手元にはフリップボードもご用意していますので、適宜キャッチーなキーワードもいただきながら(笑)、進めていきたいと考えています。

――まずはじめのテーマは、「高校教職員の『学び』と『繋がり』の現在地は?」です。全国の高校、教育委員会への取材を通じて、挑戦している現場には必ず、主体的な学習者(アクティブ・ラーナー)である教職員が存在するということを感じてきました。そこで皆さまには、現状の高校において、こうした教職員の「学び」がどのような状況になっているのか、教えていただきたいと思います。

香山(敬称略、以下同様):では早速。私が書いたのは「(困り感)×2」です。これは、「生徒の困り感」と「教員の困り感」の2つを指しています。

例えば、私のいる和気閑谷高校は、大学進学、専門学校への進学、就職と、生徒の進路がとても多様です。それゆえに指導が難しい。「テストに出るから」という理由だけでは学びに積極的になれないという生徒の「困り感」を前に、教員はいかに生徒を学びに向かわせることができるか。この時教員は、生徒に「本質的な問い」を投げかける必要性に直面します。

進学校から本校に赴任してきた教員も、はじめは進学校でのやり方が通用せず、「困り感」を抱えました。しかしそこから、様々な教員のやり方を学んだり、真似たりしながら、生徒をワクワクさせる授業を作り上げようとしていきました。このように、生徒や教員自身の「困り感」に対峙し、その中でもがくことが、まさに教員にとっての探究なのだと思います。

香山 真一先生(和気閑谷高校)

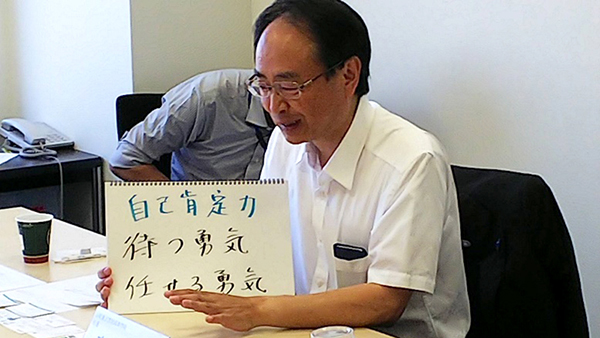

髙保:生徒だけでなく、教員も「困っている」という話に続けると、最近はどこでも、生徒の自己肯定力を高めることが求められていますが、実は教員自身も、自己肯定力があまり高くないのではないかと感じています。それゆえに、生徒の取り組みを「待つ」勇気とか、生徒に任せる勇気が持てない教員が多いように感じます。

これまで、指導力があると言われてきた教員の多くは、実は生徒よりも先にレールを敷いて、その上をうまく走らせるような教員のことを指していました。これからはその考え方を変えていかなければならない。しかし、これまで素晴らしいとされてきた教員ほど、生徒に任せる、放っておくということができず、良かれと思って、生徒に「失敗させない」レールを敷いてしまう。私からは、「失敗したらしたでいいじゃない」と伝え、教員間で「待つ力」が必要という認識はできてきているのですが、まじめな先生ほど、「それは無責任ではないか」と思ってしまい、なかなか実践に移すことができない。難しいところです。

滝井:おっしゃる通りで、教員がどこまで手をかけて、どこからは手放すのか、その塩梅はとても難しいですよね。私は国語科の教員ですが、化学の先生と一緒に「失敗を事前に織り込んだ授業」というのを作って、中学校に持ち込んだことがあるんです。でもそこでは、「生徒に失敗をさせられない」と、受け入れられませんでした。「探究」を深めていくには、こうした意識をあらゆる教育段階から変えていき、滑らかにつないでいく必要があると思います。

髙保:生徒にとっても、教員にとっても本当に必要なのは、失敗を許容し、そこから立ち直れる、という経験を積むことですよね。

滝井:まさに、「レジリエンス(回復力、復元力)」ですね。

髙保 裕樹先生(吉田高校)

―――確かに生徒に求めている、「探究」や「自己肯定力」、「レジリエンス」は、教職員にとっても非常に重要なのですね。では、続いて教職員同士の「つながり」の状況はいかがでしょうか。

教職員の「つながり」の現状

香山:教員は、まず何よりも「よい授業をしたい」、これが共通基盤になります。そのうえで、互いに助ける、もっというと、助けを求めざるを得ない、という状況を作ることが重要だと思います。和気閑谷高校では、生徒の全国募集を始めたことを契機として、より学校の質の良さをアピールする必要性を感じ、教師それぞれの「イチオシの授業」をホームページに公開するようにしました。さらに、ホームページに公開されている授業を、教員評価のベースにすることにしたのです。先生にとってはプレッシャーだったと思います(笑)。けれども逆に、一人では乗り越えられないと、教員同士でタッグを組んで授業研究や教材開発に取り組む動きが自発的に生まれたようです。「背伸びをすると届くくらいの高さの学習課題」を設けることが、生徒にとっても、教員にとっても重要と感じます。

岡本:教員は、みな「学びたい」「つながりたい」という思いは持っているのですが、なかなかその方法が分からない、というのが現状ではないかと思います。私もそのように「ハウツー」を求める一人だったのですが、昨年、隠岐島前高校で働いて感じたのは(編集者注:岡本氏は2018年度の1年間、埼玉県より派遣され、島根県立隠岐島前高等学校に主幹教諭として勤務)、まず、教員自身が、「あらかじめ答えのないもの」に対して恐れる心を取り払い、周囲と協働して、唯一解ではなく「納得解」をつくっていく経験を積むことが必要ということでした。

協働という点でもうひとつ重要なのが、「開いていく」ということだと思います。私自身、見知らぬ土地に突然放り込まれ、新しい場所でこれまでのやり方が通用しないという、まさに香山先生のいう「困り感」の中で、「助けてほしい」と、自分の心を開くしかありませんでした。しかし、こうして自分を「開いた」結果として、教員だけではなく、役場の職員やPTA会長、学校・地域コーディネーターなど、様々な方が私を助けてくれました。「開いた」ことが周囲の「共感」を呼び、協働の関係性に繋がっていったのだと思います。

岡本 敏明先生(埼玉県教育局)

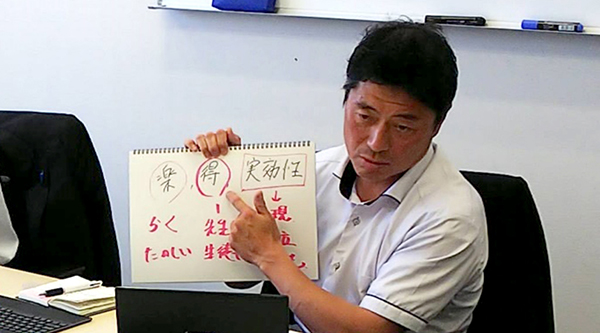

――滝井先生のフリップもご紹介いただけますか?

滝井:「楽・得・実効性」と書きました。やはり、楽しく、楽(らく)でないと、そして実際にそれをすることで「得をした」という実感がないと学びは続かないというのは、生徒も教員も一緒でしょう。そして実効性。前任校の仙台第三高校時代(編集者注:滝井氏は2018年度まで宮城県立仙台第三高等学校に主幹教諭として勤務)、私の授業も、取組の実効性という結果が出てくることで周囲の理解が得られ、さらなる仲間づくりに繋がっていきました。

そのうち、全てではありませんが国語科の学年担当者が協働して授業を一緒に作るようになりました。ひとつひとつの単元に主担当をつけ、ほかの教員がサブとしてつく体制をとると、1つの単元の準備に2か月くらい時間をかけられるんですね。1つの単元につき、多いときはだいたい40回くらい会議したと思います。互いの授業を批判する関係ではなく、一緒に作ることで「共犯関係」になる。こういう構造にしたことが、とてもよく機能したと思います。

滝井 隆太先生(貞山高校)

岡本:かつて赴任した高校では、職員室に戻った時に、教員同士で自然と授業についての会話をしていました。ところがその次に赴任した高校では、そうした会話をする雰囲気がなく、授業研究の時間も十分に取れていませんでした。そんな中でしたが、当時の教頭先生が、県の「知識構成型ジグソー法」による授業研究の指定校を取ってきたことがきっかけで、3人の先生で、協働して授業づくりをするようになりました。次第に進路実績もついてくるようになると、学校の雰囲気も変わり、3人が5人になり、7人になり…次第に学校内に理解者が増えていきました。

学びとつながりを「仕組み」にするには?

髙保:こうした教員の集団的な学びが、高校の中で「システム」として持続的に続いていくか?というところが、難しいところでもあり、校長として悩ましいところでもあります。結局、キーマンや、個々の教員のキャラクターの存在によるところもあり、なかなか他の教員に、あるいはシステムとして受け継がれていかないこともある。

岡本:先ほどの私の授業研究の例も、その時のメンバーが皆異動してからは、跡形もなくなってしまったようです…。

滝井:この前(前任校に)チェックに行きました(笑)こちらは、まだ続いていましたよ。

先ほどの授業開発の例でいうと、仙台第三高校では、校内に、全職員が所属する授業研究のための組織である「SSH-授業づくり研究センター」を立ち上げていました。こうした仕組みを最初に組み込んでおくこと、そしてそれぞれがお互いに、互いの授業に対して口を出し合う「文化」を作ることが重要なのかもしれません。

香山:校内に単元づくりの「小さな組織」を設けているというのはとても良いですね。全員が一気に異動するということはそうそうないことですから、継続性が担保されます。高校ではこうした「レッスン・スタディ(授業改善)」の拠点があまり設けられていないこと、授業研究が単独プレイになってしまっていることが課題ですね。

私も、前任の岡山操山高校に勤めていた際に、「カリキュラム構想委員会」という組織を立ち上げました。そこには各教科で指名した大学教員にも参画してもらいました。大学の先生にある程度の期間継続して関わっていただくことで、例えば、過去からの「変節」があったときに、それを指摘してもらうことができます。

滝井:スキルの継承という意味でも、こうした「小さな組織」の意味は大きいと感じました。率直に言って、若手教員の「教える力」の低下に不安を覚えることがあります。初めから「アクティブ・ラーニング」の名のもとに生徒に丸投げてしまい、複雑で抽象度の高い内容を教える力が不足しているのではないか。こうした指導も、単元づくりを協働する中で密に行うことができています。

――高校で、授業づくりが個々の教員の「職人芸化」しがちという点は意外でした。よりよい授業、より良い学びを生み出していく集団づくりのため、自律的な仕組みとして、そして職員室の風土や個々の教員の意識も、自発的に「開いていく」、そして「つながっていく」ということがキーワードになりそうですね。(次回に続く)