小学校社会科におけるプログラミング教育

小学校社会科におけるプログラミング教育について、なにを狙いとしてどのように行われることが期待されるのか、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官の小倉 勝登さんにお話を伺いました。

小学校社会科におけるプログラミング教育をお聞きしました。

Q1. 社会科においてプログラミング教育はどのように扱われるのでしょうか?

社会科におけるプログラミング教育については、「平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力」の育成を目指し、学習指導要領に示す社会科の内容を指導する中で実施されることとなります。

つまり、意図した一連の動きを実現するために、命令を順序立てたり、条件を設定したり、条件によって命令を分岐させたりするプログラミング体験を通して、児童が当該単元において育成を目指す知識及び技能、思考力、判断力、表現力等を身に付けることが重要となります。

Q2. 社会科におけるプログラミング教育の実践事例について紹介いただけますか?

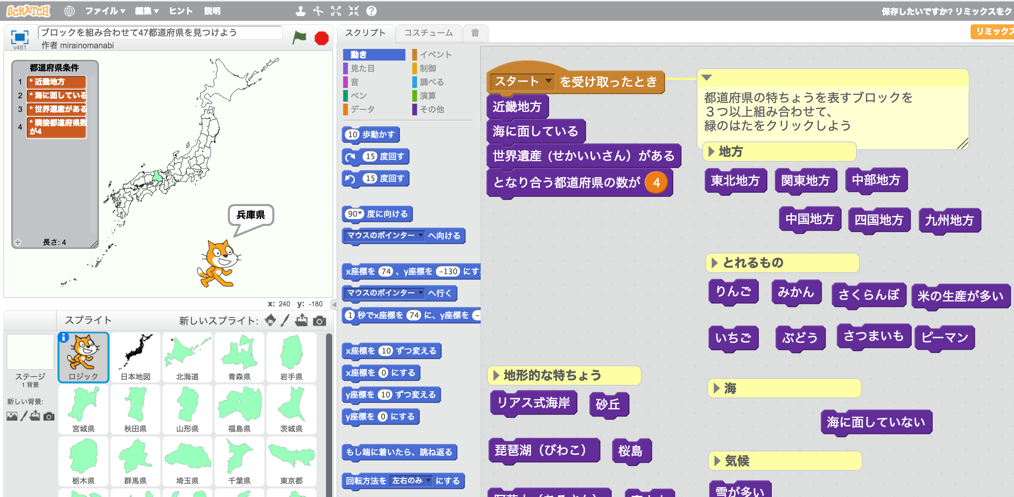

タブレット上のプログラムを使い、都道府県の特徴を組み合わせて47都道府県を見付け、名称と位置を確かめる、小学校第4学年の実践事例を紹介します。

この小単元で使用するプログラムは、47都道府県の特徴が記されたブロックを組み合わせることにより、組み合わせたブロックに記された特徴に合致した都道府県の名称と位置を示すよう、「スクラッチ」で作成されたものです。

具体的には、例えば、それぞれ「近畿地方」「海に面している」「世界遺産がある」「隣り合う都道府県の数が4」という特徴が記されているブロックを組み合わせると、「兵庫県」が特定されるというものです。

特徴が記されたブロックを組み合わせることは、特徴の組合せを見付けることであり、特徴という条件によりふるいをかけ、その条件に合致する都道府県を1つに特定する学習です。同時に、児童は、地図帳を活用し、特徴を探し、試行錯誤しながら特徴を組合せ、都道府県を特定します。

こうした活動により、児童は、都道府県の特徴とともに名称と位置を理解していきます。条件設定は、ブロックを組み合わせることで簡単にできます。何度も何度も繰り返し取り組むことができたり、足りない条件を地図帳から探したりすることで、単に地図上で理解することよりも思考を伴った学習活動になることが期待できます。

Q3. 上記の実践事例以外で、社会科においてどのような単元でプログラミング教育が実践できそうでしょうか?

社会科において、どのようにプログラミング教育を実践するかを考える際には、学習上の必要性や学習内容との関連が重要になりますが、例えば、地理情報に関わる知識で、プログラミングにおける「条件」に対応可能なものなどであれば、上記の実践事例のように、プログラミング体験を通して学習することも考えられるかもしれません。ただし、小学生が時間をかけずに簡単にできるプログラミングの難易度を考慮する必要があります。

Q4. 一方で、社会科におけるプログラミング教育について、どのような授業は適切ではないとお考えでしょうか?

社会科の学習において、気を付けなければならないのは、やはりその単元の目標の実現に向かうためにプログラミング体験が効果的かどうか、という点です。プログラミング体験を通して、社会科で育てたい資質・能力がよりよく育成されるのかを十分に吟味することが重要です。

例えば、学習した知識を発表する手段として、クイズづくりやクイズ発表のような学習をプログラミング体験として位置付けることや児童の思考を代替するようなプログラミングソフトを活用することなどは望ましくないでしょう。

また、児童が調べたり、考えたり、まとめたりする為にプログラミングソフトを活用することを考えると、プログラミング体験だけで全時間展開するのではなく、他の資料で調べたり、見学したり話を聞いたりして調べることや、意見を交換したりする活動など、様々な活動と組み合わせて学習を展開していくことが大切です。

プログラミング自体に時間がかかりすぎるもの、難解なもの、ゲーム性が強いものなども、社会科の授業では扱うのが難しいと思われます。

Q5. 社会科においてプログラミング教育を行う際、どんなプログラミング環境や教材があると望ましいのでしょうか?

操作が簡単で誰にでもできるもの、児童が一人でも繰り返し使えるもの、単元の内容や児童の実態に応じて条件を増やしたり減らしたりできるもの、などが実際の授業において活用される教材となると思われます。

例えば、今回紹介している事例で使った教材は、第5学年では産業や国土の学習を通して獲得できる都道府県の特徴を、第6学年では歴史の学習を通して獲得した歴史的事象や文化遺産などを、それぞれ条件として追加すれば、当該学年においても活用することができますし、地図や条件を変えれば、第5学年で世界の国々を扱う際にも、中学校地理的分野においても、活用することができます。

なお、この教材は「スクラッチ」で作られていますが、更に改良を加えたり、「スクラッチ」以外のプログラミングソフトで作ったりして、例えば、地図の画面を部分的に拡大できたり、確認できた都道府県に色をつけられたり、各学校で、又は児童自ら簡単に条件を追加できたりするようになれば、より使いやすい教材になると思います。

Q6. 最後に、プログラミング教育にどの様な期待をお持ちでしょうか?

今回紹介している事例で使った教材を使えば、児童は、休み時間や家庭でも、楽しみながら都道府県の名称と位置、その特徴を学習できると思います。また、第4学年以降も、地図や条件を変えて、継続的に活用していくことも考えられます。

社会科で育てたい資質・能力をよりよく育成するために、単元の目標の実現に向けて効果的かどうかを十分に吟味した上で、適時適切な場面で、プログラミング体験に取り組んでいただきたいと思います。

東京都公立小学校教諭、東京学芸大学附属小金井小学校教諭、東京学芸大学非常勤講師(兼務)を経て、平成30年4月より現職。

(役職名は記事公表時のものです)