地域の魅力を発信しよう

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

GURIGURI.NET(360度画像をプログラミングで操作するアプリ)

- 実施主体:

富士吉田市立吉田西小学校、リコージャパン株式会社

- 実施都道府県:

山梨県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

富士吉田市

- 学校名:

富士吉田市立吉田西小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

パソコン・ウェブブラウザ(Window10, Chromeを利用)

児童4~5名でパソコン1台を利用 - 実施事例の詳細:

地域の魅力を発信しよう(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

本単元は,新学習指導要領にある第1目標「探求的な見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行う事を通して,よりよく課題を解決し,自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する」に基づき,指導を展開するものである。

身近な地域の魅力を調べ,他へ発信していく活動を通して,地域の良さ,地域の特長などを考えさせ,身近な地域に関心を持たせ,地域や富士山についてより興味・関心を抱かせたいと考える。また,本単元の学びで得た知見は,国語科をはじめ社会科などの他の教科の学習にも生かしていきたいと考える。

育成を目指す資質・能力

地域の魅力を発信する活動を通し、世界文化遺産となった富士山や、その周辺に位置する学習拠点を改めて見つめ直し、富士山の持つ価値を考える。

単元や題材などの学習内容

本校は富士山の麓に位置し,富士山に一番近い学校である。富士山が世界文化遺産に登録されて以降,数多くの観光客が本市を訪れるようになり,児童の中にも,世界の富士山としての意識が芽生えてきている。富士山が世界文化遺産となってから,観光や学習の拠点となるべく,構成資産はもとより,博物館や資料館なども整備されたが,富士山が児童にとってあまりにも身近な存在であるためか,それらに興味を抱く児童は少ないのが実状である。

本単元では,地域の魅力を発信する活動を通し,世界文化遺産となった富士山や,その周辺に位置する学習拠点を改めて見つめ直し,富士山の価値を再考する機会としたい。

また,本単元では,地域の魅力の発信方法として,来年度より本格実施されるプログラミングの体験を交えたいと考えた。この体験を通して課題などを明確にする力や論理的思考力の育成を目指したいと考える。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

地域の魅力を調べ,それを発信する過程でプログラミングを体験し,よりよく課題を解決し,自分の生き方を考えていくための資質・能力を育成することが出来るようにしたい。またTHETA及びGURIGURI.NETを理科「流れる水の働き」など他教科でも活用し,プログラミングの利便性に気付かせると共に,新しい情報発信,表現方法に気付かせるようにしたい。

学習指導計画

総時数30時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 |

|---|---|---|

| 0 | 1 | みらプロ共通指導(みらプロの共通指導案をもとに)・ 生活を便利にしている「技術」を知る ・ 社会問題の解決が重要であり,それを担うのが自分達である事を知る。 ・ 企業と連携した授業を知る。 |

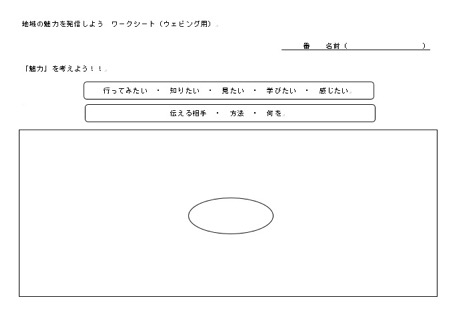

| 1 | 2~4 | 地域を知ろう① ・ 地域の現状を発表し合う。 ・ 家庭や地域の人へのインタビューを行い,地域の現状を調べる。 ・ プラス面,マイナス面の両面を意識させる。 ・地域の現状から地域の課題(人口減少、観光資源が生きていない等)を見出す。 ・ ウェビングを用い,視野を広げると共に情報を整理する。 ・ 地域の課題を改善するため,地域の魅力を発信していくための学習計画を立てる。 ・ 調べ学習を進める施設を焦点化していく 関連する教科: ・ 国語科「明日をつくるわたしたち」においても,地域について考える。 |

| 2 | 5〜8 | 情報発信のツールを学ぼう・ 地域の魅力を発信するツールを考える。 ・ これまでの調べ学習を想起させる ・ THETAについて学ぶ ・ ゲストティーチャーを招聘して、 ・ 360度カメラの効果,撮影法を学び,新しい情報発信の形を考えさせる。 ・ 実際に撮影し,実感する。 ・ 360度カメラと,その表現の仕方から情報発信の方法を考える。 ・ ストリートビューや内見映像を基に,新しい情報発信の形としてのTHETAを考える。 関連する教科: ・ 理科「流れる水の働き」で,グラウンドに出来た川の流れを,上流・中流・下流それぞれTHETAで撮影し,GURIGURI.NETでプログラミングを体験しながら,川の特長を学ぶ。 |

| 3 | 9〜18 | 地域を知ろう②・ 地域を知ろう①で焦点化した施設(富士山世界遺産センター)に見学に行き,地域を改めて知る。 ・ 新設の観光資源(富士山世界遺産センター)を訪ね,そこの魅力を発信する事を念頭に置きながら,信仰や芸術といった視点から,富士山を学ぶ。 ・ 特に興味を持ったものをベースにグループ化し,調べ学習を行う。 ・ THETA,GURIGURI.NETを使った発信である事を念頭に,情報のまとめ方を意識させる。 ・ THETA,GURIGURI.NETを使った発信を念頭に,調べたものを紹介文にすべく簡潔にまとめる。 ・ 360度カメラを使った街の紹介ウェブページを見る。 |

| 4 | 19〜26 | 情報発信のツールを活用しよう・ 富士山世界遺産センターに再訪し,情報を発信したい場所を中心に,撮影を行う。 ・ 一番効果的な写真になるよう,調べ学習とリンクして考えさせる。 ・ 撮影の注意点,著作権や肖像権についても併せて確認させる。 ・ どのポイントを強調するかなど,考えさせる。 ・ ウェブサイト制作を行う。 ・ GURIGURI.NETの,ブロックプログラミングツールを使って,写真の中で注目させたいスポットや説明を設定する。 ・ 効果的な魅せ方をプログラミングする。 ・ スポットの場所,文章量など,見やすさや相手意識を持たせると共に,効果的かどうかを考えさせる |

| 5 | 27〜30 | 情報を発信しよう・ 学校のホームページに掲載する ・ 授業参観で保護者向けに学習の成果を発表する。 ・ 発表に必要な補足情報等を収集するために,調べ学習を行う。 |

実践報告

本時が位置する学習過程

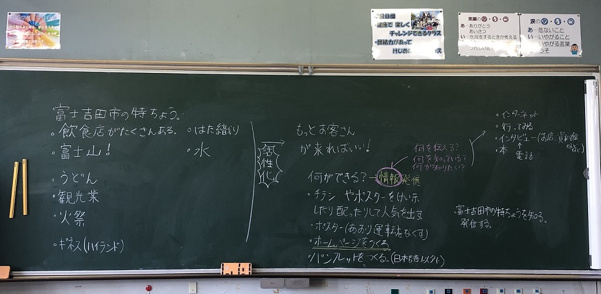

1次.地域を知ろう①

家族へのインタビュー,また既習の街探検や普段の実生活を振り返る中で,地域の現状を把握し,そこから課題を見出していった。本校周辺は富士山麓の観光地であるが,観光客は少ない。観光客を増やす事が地域の活性化に繋がるのではないかと考える児童が多かった。

そのために何をしたら良いか考える中で,「情報発信」を行っていく事の必要性に気付き,情報発信のツールとして,「チラシ・ポスター,ホームページ」を作って宣伝してみたいという意見が出てきた。しかし一方で,チラシやポスターは既に様々な場所で目にしており,ホームページも閲覧したことがある児童が多く,その「情報発信力」に疑問を抱く児童も少なくなく,有効な情報発信ツールが他にもないのかといった声も上がっていた。

2次. 情報発信のツールを学ぼう

RICOH JAPANの方々を講師に招き,映像技術の進化や、情報収集・情報発信のツールとして「360度を撮影する事が出来るカメラ」である「THETA」について学んだ。360度撮影する事の効果を学んだ後,実際に撮影しその写真を確認していく中で,様々な気づきや可能性が見出された。

(動画教材はみらプロにも掲載している)

リコーの方に説明を受けている様子

360度カメラの使い方も学んだ

また,実際に操作に慣れると共に,GURIGURI.NETを活用したプログラミングを体験するために,理科の「流れる水の働き」においてTHETAを活用する事とした。台風通過後にグラウンドに出来る「川」を上流・中流・下流に分けてTHETAで撮影し,GURIGURI.NETでそれぞれの特長をスポット表示するようプログラムし、それを発表し合いながら川の特長を学んだ。いかに特長的な部分を撮影するか,どう説明すれば分かりやすく相手に伝わるか,どの順序で説明していけば学習に効果的かなど,グループごとに話し合っていた。

流れる水の働き

GURIGURI.NETを使って、360度画像にスポットとコメントを追加できることを理解した。

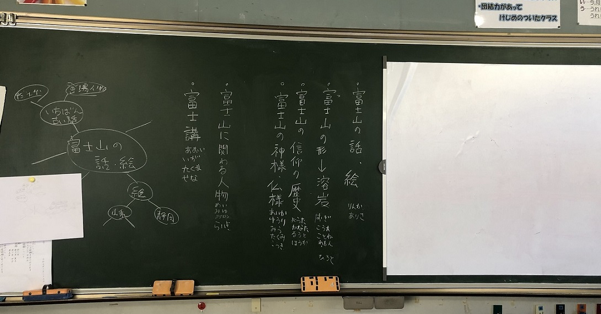

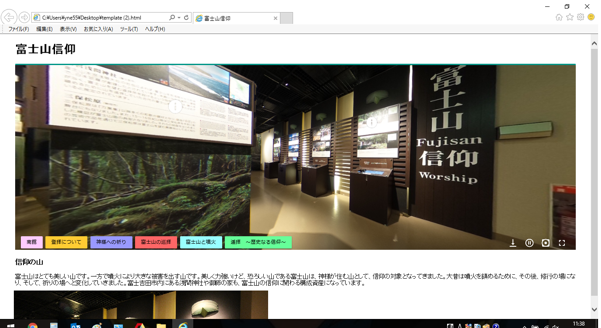

3次. 地域を知ろう(10時間)

観光資源の魅力を発信する事を念頭に,「地域を知ろう①」で焦点化した新設の施設である,富士山世界遺産センターに見学に行った。訪れたことがある児童は少なく,非常に興味深げに解説員の説明に耳を傾けていた。見学中に「先生,ここを発信したら,お客さん来てくれるんじゃないかな」と述べるなど,施設の魅力を感じると共に,地域活性化に繋がるのではないかと手応えを感じる児童もいた。特に興味持ったものを柱としてグループに分け,まずは調べ学習を行い,富士山についての知識を習得することとした。それをベースとし,GURIGURI.NETの中でどの様に表現していくか,話し合いを深めていった。

富士山世界遺産センターを見学する様子

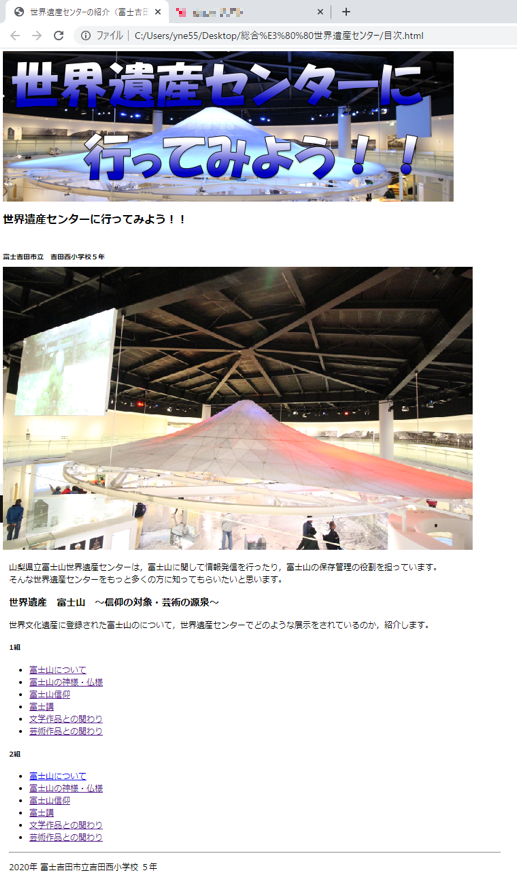

山梨県立富士山世界遺産センターは,世界遺産である富士山に訪れる多くの訪問者に対して,富士山の顕著な普遍的価値に関する情報発信をし,保存管理の中心的な役割を担う施設として,2016年6月22日にオープンしました。

富士山世界遺産センターのTHETAでの撮影である。撮影にあたっては著作権・肖像権の学習を行い,撮影の注意点を十分に意識させることに留意した。また,効果的に発信できるようにと,写真の構図等も意識させ撮影を行う事とした。撮影箇所を定めていく中で,360度のメリットを十分に生かしていくためには人が写り込まないようにした方が良いという意見が多数を占めた。しかし,人が写り込まないよう遠隔で撮影するためには,機材に限りがあるため,後日担任が撮影を行い,その写真を使ってプログラムを行うこととしている。

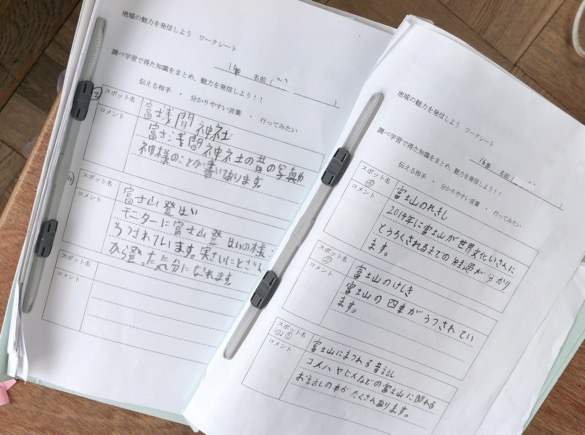

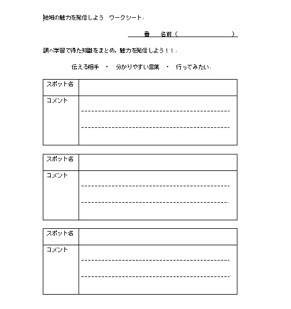

撮影した写真から2枚程度を選択し,スポットやそれに対するコメントを検討していった。単に何があるかを提示するだけでなく,詳細な情報が必要にもなるため,調べ学習を並行して行った。スポットやコメントの作成にあたっては,スポットの場所,文章量など,見やすさや相手意識を重視し,「魅力を伝える」ためにより効果的か否かを繰り返し考えさせた。なお,機材の関係上各クラス6台のノートPCでの実施となるため,各グループの話し合いを重要視した。話し合いの方法については,国語科「明日をつくるわたしたち」とリンクさせた。

図書館やインターネット等で情報収集

発信内容についてまとめた様子

本時の展開

本時の展開(24・25/30時間、3次. 地域を知ろう)

本時のねらい

相手意識を持って注目させたいスポットやコメントなど工夫し,GURIGURI.NETのブロックプログラミングツールを使って,THETAで撮影した写真に価値を付加する事ができる。

展開

1. 教師側で作成したサンプルページを表示する

・ 注目させたいスポットを確認する。

・ 読む人を意識したコメントの確認をする。

見る人の気持ちになって,地域の魅力を発信しよう!! |

教師側で作成した,富士山世界遺産センターの紹介ページ(サンプルページ)を紹介しながら,ウェブページ作成のためプログラミングしていく上で,押さえたいポイントをチェックしていった。これまでの調べ学習や話し合いなどで繰り返し意識させてきた「魅力を伝える」事を大前提とし,自分の調べた事や思いを伝えるだけでなく,ページを見る人を意識したコメントが重要である事や、注目させたいスポットに視点を誘導するためにGURIGURI.NETを使ってプログラムしていく事を確認した。手元のこれまでの調べ学習の成果であるワークシートとサンプルページを見比べ,友達と話し合いコメントを確認したり、360度画像を回転させながらスポットの場所を確認したりする姿が見られた。

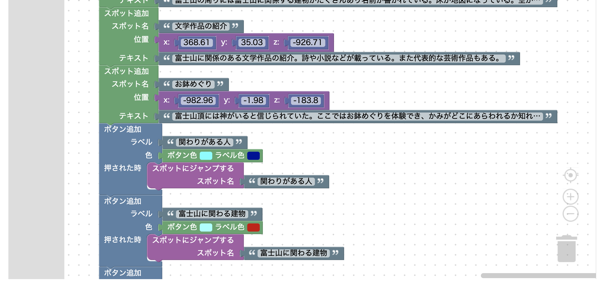

2. GURIGURI.NETのブロックの意味を再確認する

・ スポット追加

・ ボタン追加

・ スポットへジャンプ

・ 画像変更

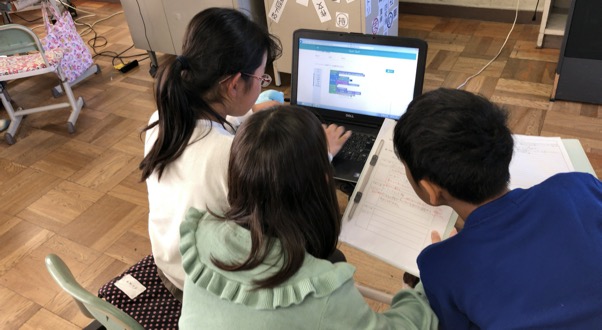

GURIGURI.NETを使ったプログラムで用いるブロックの意味を再確認した。GURIGURI.NETは児童も親しみやすいブロックプログラミングツールであり、理科「流れる水の働き」の学習の中で,既にプログラムを体験しているため,簡単な再確認のみとした。プログラミングの学習において,話し合いながら作業を進めていく事や役割分担することの大切さを伝えてきたが,実際に「スポット追加」や「ボタン追加」などを確認しながら,自然と「主として操作する人」「話し合いの中心となる人」など役割が分担され,お互いにアドバイスし合う姿が見られた。なお、この話し合いや役割分担は、プログラミングの時間だけでなく他の教科や学校生活の中にも波及しており、他にも良い影響を与えている。さらには例えば異年齢集団での清掃活動の際などに、低学年に清掃の仕方を説明する際、方法や順番などを可視化して示そうとする児童もおり、プログラミング的思考が少しずつ培われていることを実感する場面が見られるようになってきている。

班ごとに活動する

3. GURIGURI.NETを使って,プログラミングさせる。

相手意識を持たせる

これまでの調べ学習でまとめてきたワークシートを元に,GURIGURI.NETを使ってプログラムし,ウェブページを作成していった。必要に応じてコメント内容やスポットの位置を教師側から指摘し,見る人が「見たい」「知りたい」というページになっているかを話し合わせた。ちょっとしたアイディアでページの見え方は変わってくる。スポットの位置を微調整したり,コメントを呼びかけ調に変えたり、さらにはボタンの色を背景に合わせて変えてみるなど,様々な工夫を見ることができた。

まとめてきた内容を確認しながら、360度画像にスポットを登録している

4. 作成したページを紹介させる。

特筆すべき点を指摘する。

まだプログラムが途中のグループもあったが、現時点での作成したページを紹介し合った。同じ施設を紹介しているが,どこに注目するかによって,魅力の感じ方が変わってくることに気付く児童が多かった。また,コメントの内容やボタンの色なども,グループごとに工夫や意図があり,「相手意識」を持ちながらプログラムしていた事を互いに感じていたようだった。各グループの発表後に,教師側から特筆すべき点を伝えたが,その多くは発表後の児童同士の意見交換の中で既に出ており、プログラムする事が目的ではなく、それを「ツール」として取り込み,その「ツール」をいかに生かすかをそれぞれが考えている事が伝わってきた。

発表の様子

360度画像で説明する良さや、効果的な説明について意見を交流した。

360度画像だけではなく、通常の平面写真も使い分けて説明するのがいいという意見も出た。

児童が作成した富士山世界遺産センターの紹介360度画像

作ったプログラムの一部

スポット=360度画像中の点、ボタン=画像下部に表示される。クリックしたときに違う画像に切替えたり、スポットに移動したりできる

5. 次時の学習を伝える

みらプロ指導案に提示されているウェブページのサンプル(https://guriguri.net/template/ekimaeshotengai.html)を提示し,次時の学習内容を示した。次時では、各グループのプログラムを完成させ、360度画像の埋め込みや、平面写真での施設紹介も含むホームページづくりを行うこととなるが,こんなページを自分たちが作れるのかと不安に感じる声と,やってみたい、みんなに自分たちの作ったものを見せたいという,期待の声が上がった。

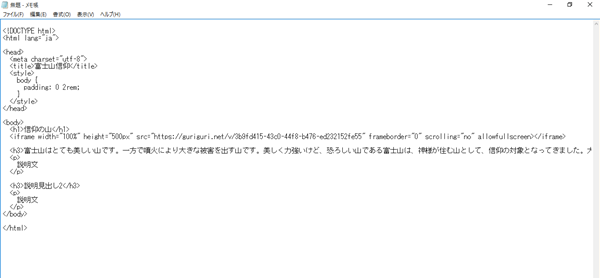

4次. 情報発信のツールを活用しよう

みらプロ指導案「地域活性化のために,新しい表現方法で街を紹介しよう」内の「360度カメラを使って街を紹介するウェブページを作ろう(指導者向け資料)」から,GURIGURI.NETのHTMLテンプレートをダウンロードし,ウェブページを制作した。より詳しく説明したい箇所の平面写真の用意と,それに伴う説明コメントを考え,テキストファイルとして打ち込む部分を,主として児童が行う作業として設定している。トップページに関しては,みらプロ指導案に掲載されている,サンプルHPのソースをベースに,加除修正をし,教師側で作成し,リンクを児童のHTMLテンプレートに繋げている。

これまでの学習を通して,児童の中に自分達の知った事を伝えたい,発信したいといった意欲は培われている。そのため,児童が伝えたいと選択した平面写真はかなりの数に上がった。一方で,「ページを読む人の立場」に立つと,情報量が多すぎると読みたくなくなってしまうといった「相手意識」への言及もあり,各グループが選択した平面写真は2~3枚となった。360度画像のスポットに表示するコメントは長すぎると読みにくく,情報量がとても限られる。そのため,写真に伴う説明コメントについては,スポットで表示できないが,詳しく説明したい内容になるようにと考え作成していった。児童の発信したい意欲はとても高く,主体的に活発に話し合いに参加する姿が印象的であった。コメントも繰り返し推敲して,より良いものを目指そうとしていた。自分たちのページの完成、そしてその発信をおおいに期待しているようだった。

作成中のウェブページ(トップページ)

作成中のHTMLテキスト(リンク先のページ)

・ みらプロ指導案「地域活性化のために,新しい表現方法で街を紹介しよう」内の「360度カメラを使って街を紹介するウェブページを作ろう(指導者向け資料)」をベースに作成した。

・ ソースコードは分からなくても,「日本語」の部分だけを修正すれば,インターネット上での情報発信が可能となる。一見難しく見えるが,修正する事で反映される部分を対比させながら説明することで,児童は抵抗なく取り組むことができた。

作成中のウェブページ(リンク先となるページ)

5次. 情報を発信しよう(今後の学習予定)

作成したウェブページは学校HPなどに掲載し,発信していきたいと考えている。さらには,授業参観等の機会を捉えて,保護者や地域の方にも発表していく予定である。発表の機会については,単に作成したウェブページの発表会とするのではなく,児童が作成したものに生身の人間の声を加える事で,ウェブページだけでは表現できない内容も伝える場としたいと考える。本単元の学習を通して,児童の富士山に対する知識欲は高まっており,これまでとは違った視点で富士山を見つめようとしている。富士山世界遺産センターを再訪し,その視点で新たに情報を収集し,ウェブページと児童の生の声を組み合わせた発信を行っていきたいと考える。

吉田西小学校 https://web.fujinet.ed.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=170

補足

ワークシート

富士吉田市立吉田西小学校について

「そびえる富士の白雪を,学びの庭に仰ぎ見て・・・」と校歌に謳われているように,世界文化遺産となった富士山がとても近く,そしてとても美しく見える,富士の麓に位置する小学校です。図工の授業で風景画を描こうとすると,誰もが画用紙の真ん中に富士山を描いてしまうほど,富士山が大きく堂々とそびえます。また,富士急ハイランドのすぐそばにある学校でもあり,窓を開ければ「キャー」「ワー」の声が教室に聞こえます。日本で唯一「富士山とフジヤマ」を一緒に見ることが出来る学校です。

訪日外国人旅行客向けにフランスで刊行された「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」の表紙を飾ったのは,富士吉田市内から撮影された富士山です。毎日見ている富士山ですが,やはり朝一で見る富士山を「美しい」と感じ,その真下で生活する事を誇りに思います。さらに市内には,世界文化遺産の構成資産が多く,その存在も非常に身近です。その様な素晴らしい立地条件にある本校ですが,富士山の存在が児童にとって当たり前であり過ぎるためか,富士山や,世界文化遺産としての富士山について学ぼうとする意欲は高いとは言えません。富士吉田市では市の教育指針である「富士山教育憲章」に基づき,富士山を知る学習・地域を知る学習・交流活動を柱とした,富士山と自分の住む地域に誇りを持てる子を育成する「富士山教育」を推進しており,本実践もその一端として,富士山を知り,富士山の素晴らしさを自ら発信できる,そんな子供になって欲しいとの願いを持って実践しています。富士山を誇りとし,富士の麓に生きる事を誇りとする,地域を訪れた人に富士山や地域の魅力を伝えることができる,そんな児童の育成を目指し,これからも日々の教育活動を行っていきます。

校庭から撮った360度パノラマ写真(リトルプラネット画像)

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「地域の魅力を発信しよう」~山梨県富士吉田市立吉田西小学校(協力:リコージャパン株式会社)での実践~