広めよう 私たちのまちのみりょく

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第6学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

PrograChat(LINEボットをビジュアル言語で作成できるアプリ)

- 実施主体:

京都市立紫野小学校,LINE株式会社

- 実施都道府県:

京都府

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

京都市

- 学校名:

京都市立紫野小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

パソコン・ウェブブラウザ(Window10, Edgeを利用)

児童2~3名でパソコン1台を利用 - 実施事例の詳細:

広めよう 私たちのまちのみりょく(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

紫野校区について調べたりインタビューしたりする体験,プログラミングしたものを発信する体験を通して,紫野校区の魅力に対する理解を深め,未来の紫野校区のために地域の一員として自分たちにできることを考えることで,地域に対する誇りをもつことができる。

単元や題材などの学習内容

【探究課題】横断的・総合的な課題(情報)

自分たちの小学校区の魅力について理解し,より多くの人に伝えられる喜び(プログラミング操作を通じて,情報発信することのよさ)

【知識及び技能】

・3年生から積み上げてきた総合的な学習の時間の学びを生かしながら,自分たちの通う小学校区の魅力について理解する。また,理解したことを,プログラミング操作を通じて,より多くの人に伝えられるよさに気付く。

・考えるための技法(構造化する)を知る。

【思考力・判断力・表現力等】

・小学校区内に住む複数のゲストティーチャーの話を通して,様々な人の思い・願いを,比較・分類,総合しながら,自分たちの通う小学校区の魅力について,よりよい考えをつくり出している。

・ゲストティーチャーの話を通して,情報発信することは,責任を伴うことであり,「だれのために」「何のために」「どのような」情報が必要なのか,よりよい方法や考えをつくり出している。

【学びに向かう力・人間性等】

・自分たちの通う小学校区の魅力について,相手意識と目的意識をもって,より多くの人に伝える活動を通して,改めて紫野に対する愛着と誇りをもつ。そして,より広い視野で,改めて自分たちの住む地域を見つめ直し,自分たちも進んでこの地域をよりよくしていこうとする。

今年度,2つの小学校が統合し,新しく紫野小学校がスタートした。校区が広くなったことで,新しく知ることもあるだろう。統合した今だからこそ,互いの学区のことを教え合ったり,そこから両学区のことを知ったりすることができるであろう。また,その魅力やそこに携わる方の思いに触れる中で,地域の方の子どもたちに対する思いが,次世代を担う子どもたちへつながってほしいと願っている。新たな環境の中で,日々過ごす子どもたちはまだまだ校区について知らないことも多い。地域を調べることを通して,いろいろなイベントや人,場所,特徴があることに気付き,今までより愛着をもったり,地域に対する誇りをもったりできるような学習を展開したいと考える。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

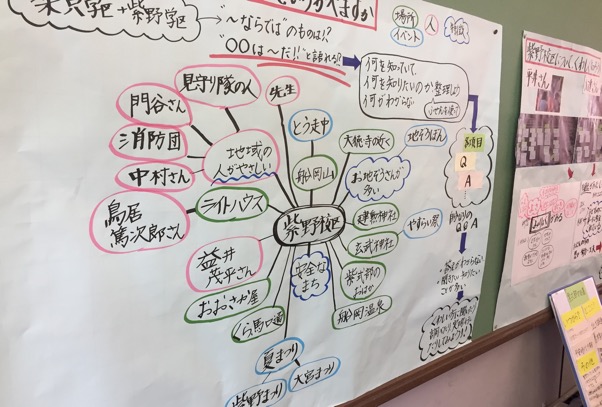

本単元にプログラミングを取り入れることを想定して,単元導入時より,紫野校区について知っていることを人・イベント・場所・特徴の4つにカテゴライズしながら,それぞれにおける項目を「問い・答え」の形式で考えるようにしてきた。こうしてカテゴライズすることが,のちにプログラミング操作しやすくすると考える。実際に,子どもたち自身が操作する手助けになるように,分かりやすいように,板書事項を色分けしたり,付箋紙を項目ごとに色分けしたりするなど,工夫するようにしてきた。その付箋紙の情報を生かし,チャットボットに入力したり,本当に伝わる情報かどうか確認したりできるようにする。また,単元を通して,情報を取捨選択したり,加えたりする活動をすることで,プログラミング的思考のよさを体感する。単元の終末では,あいまいさを排除する,順序立てる,誰がやってもできる・わかるなどといった,プログラミング的思考の良さにも気付いてほしい。とはいえ,プログラミング操作をするための単元ではない。あくまで紫野校区の魅力を伝える方法の一つとして,プログラミング操作を取り入れている。プログラミング操作する際,誰に紫野校区の魅力を伝えるのかという相手意識をもつこと,何のためにその魅力を伝えるのかという目的意識をもつことに重点を置くことを大切にしたい。言い換えると,相手意識や目的意識をもって紫野校区の魅力を「伝える」ことを通して,多くの人にそれらが「伝わる」ことを目指して学習を進めていくということである。主に,プログラミングを使用するのは,広く一般の方々(紫野校区を知らないであろう方々)を念頭に置き,その方々にも伝わるような内容になるよう練り直したり,一度使っていただくことでその評価を受け,新たに情報を加えたりする。さらに,LINE社の方からの情報発信する際の留意点やチャットボットのよさを教えていただくとともに,自分たちの作ったチャットボットにアドバイスしていただくことで,より分かりやすく,そして伝わりやすくなるようにしていく。その結果,その内容に高まりがみられるようにしていきたいと考える。

最終的には,社会科における歴史学習と関連させながら,様々な変化をもたらしてきた「人」の思いに触れ,世界のいろいろな状況に目を向けていく。平和を願い,平和を目指すために尽力したり,世界平和のために働いたりする人の思いに触れる。その中で,再度自分たちの地域に目を向け直し,自分たちを思っていろいろなことをしてくださった方々の「心」と重ね合わせる。そして,新しい紫野小学校をどんな学校にしていきたいのかということを,新しい紫野小学校1期生として発信していきたい。さらに,卒業後も地域の一員として,自分たちの地域に誇りをもち,様々な「心」から学んできたことを,自らの生き方に返してほしいと願い,この探究課題を設定した。

学習指導計画

総時数35時間

| 次 | 時 | 主な学習内容 | |||

|---|---|---|---|---|---|

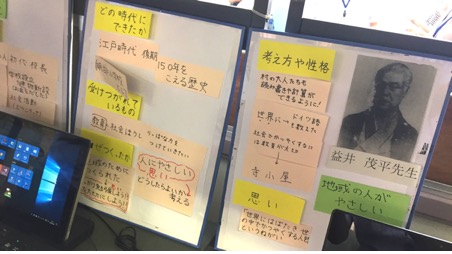

| 1 | 1〜2 | 発見課題:私たちの校区は,どんなところなのだろう● (人)益井茂平さんが学校を創始した ● (もの)「ライトハウス」という目に見えない人のために施設があるよ ● (こと)「やすらい祭」という,昔から受け継がれている祭があるよ ● (もの)有名な大徳寺や,漬物屋さんもある ● (もの)鞍馬口通の商店街もあるね

| |||

| 2 | 3〜12 | 追究課題:この校区は,どんなところなのか,詳しく調べよう● 私たちだけでは,わからないことも多かったね。それぞれの学区のことに詳しい人に聞いてみよう ● 実際に,どんな建物なのか,見て回ろう ● 実際に,見たり聞いたりしたことをまとめてみよう ● 自分たちの調べたことを,お世話になったゲストティーチャーの方に聞いていただこう ● いろいろなグループの発表を聞くと,この校区にはすてきな人や場所・ものがたくさんあるね。

| |||

| 3 | 13〜25 | 提案課題:この校区のよさを,たくさんの人に発信しよう● だれに,どんな方法で伝えればよいだろう ● 全校のみんなに知らせるには,学習発表会でできそうだね ● 学校の人だけではなく,もっとたくさんの人に知ってもらうには,インターネットを通して伝えるのがよさそうだね

| |||

| 4 | 26〜35 | 表現課題:この校区のよさ,自分たちの思いを発信しよう● 卒業を前に,全校のみんなにも伝えよう ● 私たちも,考え方を広げ,その考え方も大切にしたいな

|

実践報告

本時が位置する学習過程

2次. 追究課題:この校区は,どんなところなのか,詳しく調べよう(10時間)

校区に詳しい人に話を聞いてまとめる

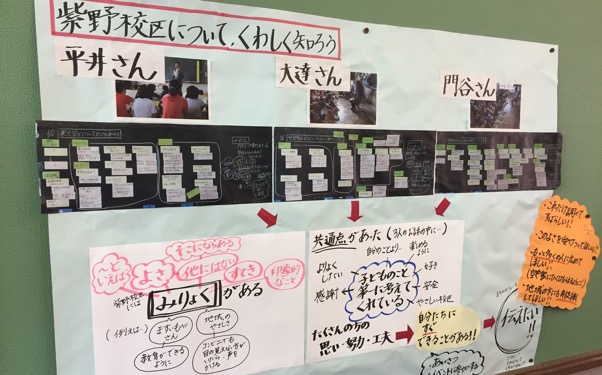

地域の方へヒアリングした内容

地域について調べた内容

※「問い・答え」の形式でまとめるようにしている

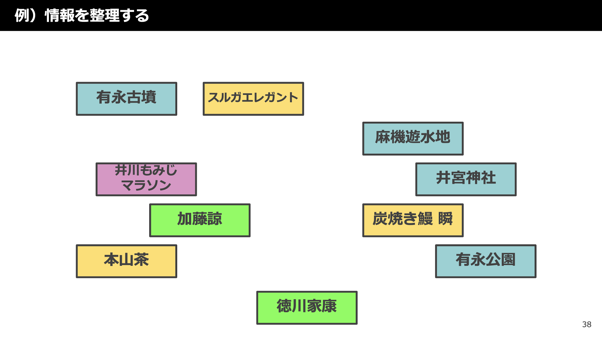

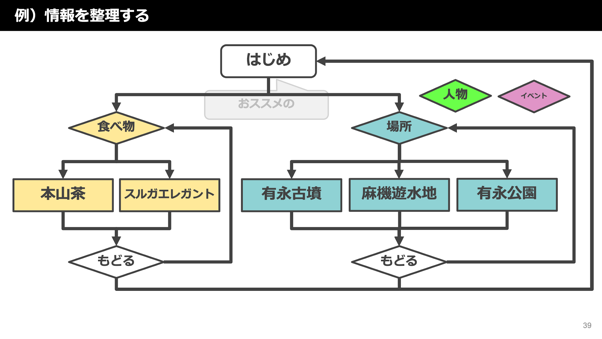

各自が調べた内容をまとめて整理する

※人・イベント・場所・特徴の4つにカテゴライズして,プログラミングを分担しやすくしている

3次. 提案課題:この校区のよさを,たくさんの人に発信しよう

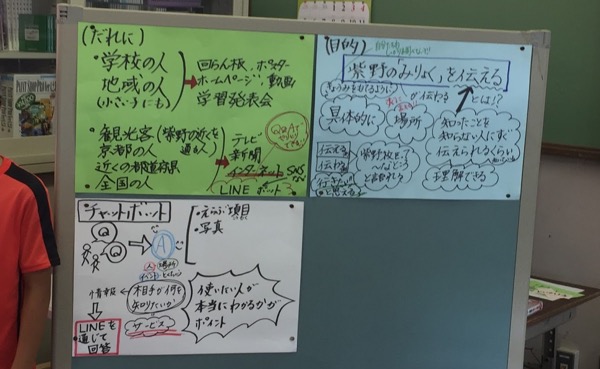

1. だれにどんな方法で「紫野校区のみりょく」を伝えるか考える(1時間)

● 全校のみんなに → 全校発表会

● 一般の人に → インターネットを通じて,ホームページにアップする?

● 目的意識・相手意識を考え,「紫野校区のみりょく」を発信する方法を考えている

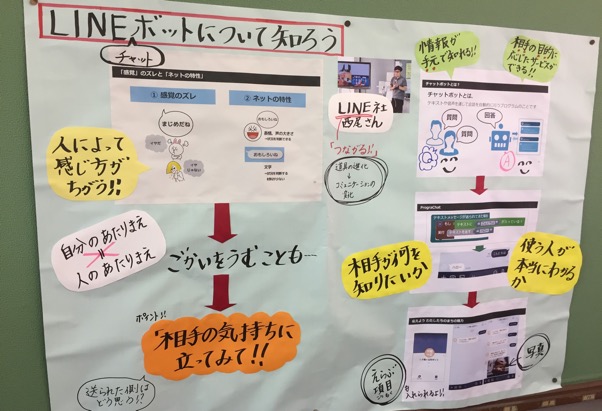

2. 情報を発信する上で大切なことをゲストティーチャーから教わる(1時間)

ゲストティーチャー(LINE社の方)に教えていただいた内容・ 大切な人とつながるためにLINEはつくられた |

ゲストティーチャーの様子

ゲストティーチャーに教えていただいたことをまとめる

目的やターゲットについてまとめる

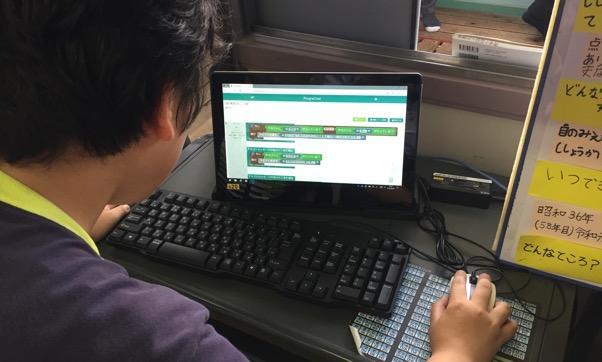

3. プログラミング操作を通じて伝える情報を入力する(1時間)

● 調べてきた内容(問い・答え形式)をロジックとしてプログラミングする

○ 先生は児童がログインできるように,あらかじめセットアップを行っておく

● 情報モラルを踏まえ,問い・答えの形式で伝える情報を入力している

● (支援)LINEの方に情報モラルについて指導をしていただくことで,情報の扱い方に関して幅広い知識がもてるようにする

グループ毎に調べてきた内容を元にチャットボットのロジックにする

例:「大徳寺はいつできた?」→ 「1315年に建てられました」

まだこの段階では,調べてきたことをそのままロジックにしているので,文字一致の表記揺れ(大徳寺・だいとくじ等)に対応できていなかったり,長文の完全一致(「大徳寺はいつできた?」をすべて入力されていないと反応しない)にしていたり,同じキーワードで複数のグループのロジックが反応してしまう等の不備があり,次時の学習で意見を出し合って問題点を洗い出していた。

4.「紫野校区のみりょく」を相手や目的に応じて練り直し,その内容が伝わるかを考える(本時,1時間)

● (評価観点)「紫野校区のみりょく」を相手や目的に応じて練り直し,その内容が伝わるかを考えながら,情報を選び直すことができる

● (支援)「伝わる」ということがどのような状況かを明確にしておくことで,相手の立場に立った内容を取捨選択したり,情報を加えたりしながら考えられるようにする

5. 一般の方々にも「伝わる」ような内容になっているか,確認しながら内容を練り直す(3時間)

● どんな場合でもみりょくが伝わるようにするには,問いかけの文を入れてみよう

● すぐどんなところかわかるように,写真や住所を付け加えよう

● おすすめポイントも付け加えよう

● 前時までに練り直した情報をチャットボットに入力している。

● (支援)追加したい項目を,チャットッボットに入力する形と同じように板書しておくことで,何をどのように書き込んでいけばよいかわかるようにする

6. 自分たちの作ったチャットボットを実際に使ってもらった上で,アドバイスをもらい,成果と課題を確認する(3時間)

● 何を伝えたいか短い文章で書くとわかりやすい

● 写真があるだけで,イメージがわきやすくなる

● 施設のURLを入れると,すぐに調べられるから便利

● どんな言葉をきっかけにすればいいかわからない人のための検索方法も必要

● 自分たちのおすすめポイントも書く

● 手直しした情報を実際に試していただき,相手に各項目の内容が伝わっているか確認している

7. アドバイスをもとに,お互いにアドバイスをし合いながらもう一度チャットボットで表す(2時間)

● URLも入れてみよう

● おすすめポイントも加える

● プレビューの場面で表示する

●(支援)自分たちの作ったものを他のグループにも見てもらうことで,より良いものに仕上げられるようにする。

● 受けたアドバイスをもとに,伝える情報を精査し,より相手にわかりやすいものにしている

8. 地域のことを教えてくださったゲストティーチャーの方に,自分たちの作ったチャットボットを体験してもらおう(1時間)

● 校区のよさは伝わっている

● ただ,「みりょく」があるわけではなく,“人”の思いが地域を変えてきた。自分たちのこの校区に対する思いを見つめ直してみよう

● ゲストティーチャーの話を聞き,次の課題を明確にしている。

● (支援)ゲストティーチャーの方が語ってくださった「人の思い」に焦点を当てていただくことで,自分たちの地域に対する思いを深められるようにする

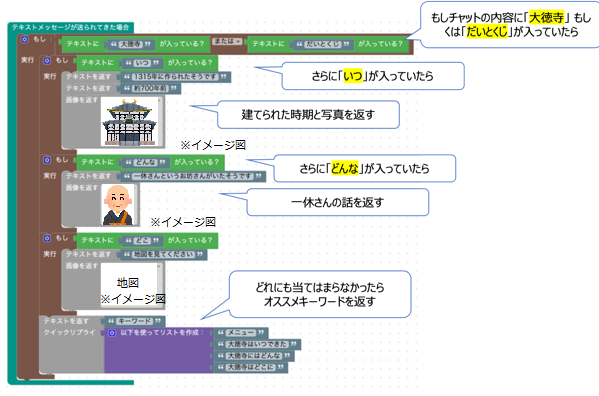

チャットボットはクラス毎に作成(6年1組と2組でそれぞれ作った)

それぞれのクラスの中で,グループにわかれボットのロジックを別々にプログラミングした。チャットが来た時には,それぞれのロジックが実行され返答を返す。どのロジックにも反応しなかった場合は,「無回答時のロジック」が反応する仕組みになっており,チャットで聞いてほしいキーワード等を提示する(クイックリプライ)などの工夫をした。

最終的な作成物の一部(大徳寺に関するグループのプログラム)

※吹き出しは説明のために追記している。

作成したプログラムはウェブ上のシミュレータで動作確認ができる

※LINEでも同じく確認できる

本時の展開

本時の展開(16/35時間)

本時のねらい

「紫野校区のみりょく」を相手や目的に応じて練り直し,その内容が伝わるかを考える。

展開

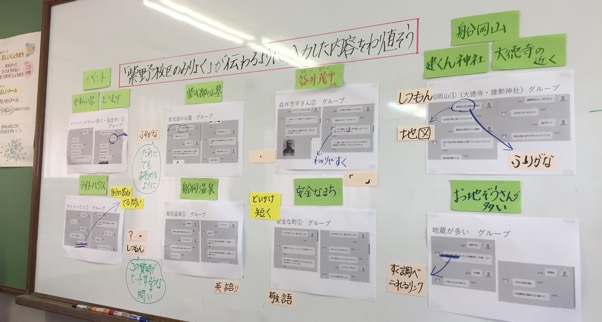

1. チャットボットに入力した「紫野校区のみりょく」をグループごとに発表する。

● 自分たちが入力したチャットボットを確認する

● 1グループずつ発表することで,他のグループの様子も見られるようにする。

● 指導者のスマートフォンを使って,実際のLINE画面を提示することで,自分たちの情報にリアリティを感じられるようにする(児童は,ブラウザ上のシミュレータで同じものを確認することができる)

● 情報発信する上で,大切にすべき相手意識・目的意識に立ち戻ることで,本時に取り組むべきことが明確になるようにする

2. グループごとの発表を通じて,互いに感じたことを交流したう上で,本時の学習の見通しをもつ。

● 入力したことが本当に出てきて,うれしい

● 字だけでは伝わりにくいので,写真を使うとよい

● 目的は,「紫野校区のみりょく」を知らない人にも分かってもらうことだったので,まだ入力した方がよい内容もある

● 「思い」と「おもい」など,同じことを意図しているのにひらがな・漢字などの違いによって,プログラムが反応しないことがあった

● 誰が見るかわからないので,言葉遣いは丁寧にしたほうがいい

「紫野校区のみりょく」が伝わるように,入力する内容を練り直そう |

3. 自分たちの調べた内容をもとに,「紫野校区のみりょく」が伝わるように,相手や目的に応じて練り直す

● 自分たちの調べたことをもとに,「紫野校区のみりょく」がより相手に伝わるにはどうすればよいか,グループで考えましょう

● 「伝わる」ということがどのような状況かを明確にしておくことで,相手の立場に立った内容を取捨選択したり,情報を加えたりしながら考えられるようにする

● 今までに書きためた付箋紙(調べた項目・問い・答えを色分けしたもの)をもとに,付け加えられそうなことをワークシートに加えていく

4. 練り直したことを交流したうえで,次時への見通しをもつ。

● どんな場所なのかイメージできないので,写真を加えよう

● チャットで表現できることは限界があるので,ウェブページへのリンクをつけるなどの工夫が必要

● 何をした人かわからないので,答えにもっと詳しい説明を付け加えよう

● どんな言葉を入力してくるのだろう?わからない人にも,入力する候補を見せてあげたほうがいい

● そもそも,初めてこの校区に来る人は何がおすすめかわからないので,こちらからいくつかキーワードを示したほうがいい

● 見た人がすぐイメージできるように,どんなところかがわかる項目を先に入れよう

5. 個人で,本時のふり返りをする。

● 板書の項目も確認しながらふり返ることで,次時に向けて具体的な活動ができるようにする

板書

前時で作成したプログラムをプリントしてグループ毎に掲示している

※振り返りのときに出た意見を書き加えている

ワークシート例

調査対象の洗い出して,分類で情報を整理する(LINE様のゲストティーチャー時の資料)

ワークシート例:ロジック

問い |

| 答え | |

朝日寺はどこにありますか?

| → | 〇〇駅から徒歩5分

| |

朝日寺の名所はどこですか?

| → | 重要文化財の仏像があります | |

| → |

| |

| → |

|

授業者の振り返り

児童にとって,プログラミング体験は少なからず楽しいものであるはずだから,操作方法さえ指導すれば,児童は放っておいても,プログラミング操作を習熟させていくものと思われる。しかし,プログラミング操作をする上で,目的意識と相手意識をもたないことには,単なる操作に終始しかねない。そこで,本単元では,自分たちのまちの魅力を不特定多数の人たちに伝えるという目的を定めるとともに,「初めて紫野のまちを訪れる人」「外国人観光客」等といったように,魅力を伝える相手を具体的にイメージすることで,意識を高められるようにした。実際の指導においては,「クイックリプライ」の機能の有効性について考えることが,「こんな言葉が次に選択肢に入っていれば,きっと使う人たちは喜ぶよね」といったように相手意識を高めることにつながったように思われる。

補足

徳光・木佐の知りたいニッポン!

本授業は「徳光・木佐の知りたいニッポン!~未来につながる力を学ぶ(BS-TBS 令和元年8月25日放送)」でも取材されました。授業の様子がわかりやすく紹介されていますのでご確認ください(再生位置 9:03〜)。

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19347.html

京都市立紫野小学校について

京都市北区にあり小学校近くには,多くの国宝を有する大徳寺や,織田信長を祀る建勲神社,紫式部の墓などの歴史的な場所があり観光客も多い。また,視聴覚障害者のための施設や私財を投じて学校を作った益井茂平さんなど,地域貢献活動も多くある。

2019年度からは,近隣の楽只小学校と統合し新年度を開始しており,町のみりょくを調べる活動などを通して,お互いの学区の理解を深めることも期待している。