「とべまちアプリ*」で戸部のまちを盛り上げよう!

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

横浜市立戸部小学校、株式会社ディー・エヌ・エー

- 実施都道府県:

神奈川県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

横浜市

- 学校名:

横浜市立戸部小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

タブレット(iPad)、児童2~3名で1台を利用

- 実施事例の詳細:

学習活動の概要

単元の目標

プログラミングのアプリケーションを活用して、戸部のまちの魅力を発信した」という夢の実現に向けて、地域のひと・もの・ことと直接関わりながら得た情報をプログラミング作品「とべまちアプリ」としてまとめ、発信する活動を通して、その利便性を感じ取ると同時に地域の魅力を見つめ直し、今後もそのよさを地域の人と共有し続けるために自分にできることを考え、行動しようとする。

【単元目標設定当たっての子どもたちの思い】

今年の総合的な学習の時間(以下、総合)話し合ったところ、「まちへの恩返しのために役立つことがしたい」「まちがもっと元気になるように魅力を発信したい。」という活動の方向性が見えてきた。その思いの実現に向けて、様々な手段を検討する過程で、子どもたちは「今までにどの学級も取り組んだことがないものに挑戦したい」という思いを高めていった。そこで、プログラミングゼミというアプリでの地域のPRをしている事例を担任から紹介した。子どもたちは、これまでに見たことがないPRの方法に興味・関心をもった。同時に、「これなら、ポスターや新聞みたいに一度作って終わりではなく、いつでも新しい情報を発信できそう」等のメリット見出していった。

*「とべまちアプリ」は「アプリ"プログラミングゼミ"を活用した、戸部の地域の魅力を発信するプログラミング作品」のことであり、子どもたちが自分たちの活動を端的に表現しようと考えて選んだ言葉である。

【単元目標設定に当たっての教師の願い】

自分たちが戸部のまちの一員であることに誇りと愛着をもてるようにしたい。そのためには、まちの様々な方々との触れ合いを密にして、自分たちを支えてくれている存在をより身近に感じられるような活動にしていく必要がある。そこで、実際にまちを調査し、そこにある魅力や課題を感じられるよう、直接、体験的にまちとかかわる時間をしっかりと確保したい。その上でプログラミング作品づくりを行うことで、その試行錯誤の過程に、「こうすれば、よりこの店の魅力が前面に出るかな」「この店主さんの優しさがあふれているね」等の対話が生まれることを期待している。その中心にあるものは、お世話になっているお店や大好きな公園の良さがもっと伝わるものにしたいという目的であり、常にそこに立ち返って判断することで、地域社会への参画的な態度の形成へとつなげていきたい。

単元や題材などの学習内容

【探求課題】

地域の活性化を願う人々の思いと、プログラミングを通じた情報発信のよさ

【知識及び技能】

● 地域には、地域の人々が楽しんだり満足したりできるようなお店や場所をつくることで人々がつながり・発展することを願って、工夫・努力している人がたくさんいることが分かる。

● 自分たちのプログラミング作品によって地域のよさについて地域の人々と共有できることに気づき、目的に沿ったよりよい情報発信のその表現の可能性を効果的に活用してプログラミング作品を作成することができる

【思考力、判断力、表現力等】

● 「まちの魅力の発信」という課題について、「戸部のまちに住む人」という対象と、「店や場所の通り過ぎるだけだった人が入ってみようと思う」という目的とを、具体的に捉え、常に立ち戻りながら追究する。

● 伝えるべきまちの魅力について直接地域の人と対話したり、体験したりして情報収集する。

● 目的と対象から考えて、どのような情報を発信することが一番有効か判断する。

● 発信したいことが効果的に伝わるように画像・動画・文章等様々な表現方法の中から適したものを選択したり、順序や配置等を意識してプログラミングを行ったりする。

【学びに向かう力、人間性等】

● 専門家に助言を求めたり、地域の人々の意見に耳を傾けたりしながら協働的に追究する。

● 自分や仲間の表現のよさや得意なことを生かし合って活動に向かい、地域の中で自分にできることを考え続けようとする。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

「①課題の設定⇒②情報の収集⇒③整理・分析⇒④まとめ・表現」の探究の過程に沿って考えると、本単元における「プログラミング体験」は「④のまとめ・表現」に位置付けられるものである。そこに至るまでの、探究的な学習の過程とプログラミング体験との関連については、具体的には次のような形で行った。

① 課題の設定

学習活動の方向性が定まったところで、DeNAのSさんにプログラミングを通した情報発信の概要や可能性について質疑応答時間を設定した。そこで、情報を発信するには、対象と目的、内容を明確にする必要があることについてご指導いただくようにした。ここで、動画も活用して、プログラミングによってどんなことができるのか、学習活動の可能性を広げると同時に、ただ拡散するのではなく、「地域の人々に恩返しをしたい」という思いの実現に向けて、意味のある判断していくための視点をもつことができた。

②情報の収集

本単元では、地域のお店や場所を見学・体験したり、そこに携わる人々と直接対話したりすることこそが第一義的な情報収集の機会である。一方で、プログラミングに関する知識・技術的な情報収集も重要である。①で述べたSさんとの関わりがその多くを占めるが、担任が一方的に場を設定するのではなく、子どもたちの求めに応じる形で設定するようにした。また、Sさんから紹介いただいた、他校の小学生が作成した複数のプログラムを体験することで、動画や音声、文字・文章、写真等、様々な表現方法を活用できること、連続して流したりボタンによって選択したりするなど、情報の伝え方にも多様な方法があること等について、体験的に理解できるようにした。

③整理・分析

Sさんからは、「一番伝えたいことが前面にでるように」「自分たちが感じたことを大切に」との重要な助言をいただいた。多様な情報、多様な方法があるため、子どもたちの発信は網羅的でメリハリのないものに陥りがちであったが、その二つの視点をもつことで、複数の情報同士を比較し、より訴求力のあるものを選択しようと思考することができた。また、それを明確にすることで、その情報を伝えるために一番適した表現方法は何か、動画や音声、文字・文章、写真等から判断することができた。

④まとめ・表現

アプリ「プログラミングゼミ」を活用して、2~3人程度の小グループに分かれて店舗や公園を紹介するための作品づくりに取り組んだ。③の整理・分析と行きつ戻りつしながら、Sさんから教わったプログラミングゼミの機能を子どもたちなりに駆使して表現した。

学習指導計画

総時数70時間

※地域に関する学習と合わせた時数。プログラミング体験は小単元Ⅱ・Ⅳの35時間を中心として実施

| 次 | 時 | 主な学習活動 >子どもの様子 |

|---|---|---|

| 1 | 1~10 | 【小単元Ⅰ:今年の総合はどうする?】○ 自分たちの目指す総合について話し合う。 ○ 地域に役立ち、残せるという視点で学習材を決定する。 ○ 見通しをもつために、大まかな年間の学習計画を立てる。 > 今年の総合は、今までお世話になってきたまちの方々への恩返しのために役立つことがしたいな。今までにどの学級も取り組んだことがないものに挑戦したい。まちの魅力を伝えて、ずっとまちに残せるものをつくりたい。 >プログラミングで、お店や公園の魅力を伝えられる作品がつくれるみたいだよ。難しいチャレンジになるけど、自分たちのやりたいことにピッタリだね。プログラミングを教えてくださる方はいるのかな |

| 2 | 11~20 | 【小単元Ⅱ:プログラミングってどうやってつくるのかな?】〇DeNAのSさんにプログラミングのご指導を依頼する。 〇Sさんにプログラミングの魅力と可能性、制作方法を教わる。ゲストティーチャー > 動画にも紹介されていたように、社会のいろいろなところでプログラミングが使われていて、そのことで、生活が支えられたり、より便利になったりしているんだね。これからの未来にとってプログラミングが欠かせないことが分かった。プロゼミは、とても使いやすくて、自分たちでもできそうだね。 > それから、何かを発信するときには、「誰に何をつたえるのか」を考えることが大事だって教えていただいたけど、どうすればいいのだろう。Sさんが紹介してくれた他の小学校で作った作品を見て、考えてみよう。 〇プロゼミ作品を分析してその表現の可能性や、相手や内容を決めることの重要性を 理解する。プログラミング作品の分析 > 商店街の魅力を留学生の方に伝えたいという作品は、難しい日本語は使わないで、アニメーションや英語、簡単な日本語で表現しているね。もう一つの学校のあゆみを卒業生や地域の方に伝えようという作品は、しっかりと詳しい文章で説明をしているね。同じプロゼミの作品なのに、伝え方が全然違う。だから、「誰に、何を伝えたいのか」っていうのを、ちゃんと目的をもって決める必要があるんだね。 >「まちのよさを発信する」っていう思いは、みんな一緒だけど、その中身がバラバラだね。誰に何を伝えることが、まちのためになることなのか、もっとまちをよく見て、しっかり考える必要があるね。 |

| 21〜30 | 【小単元Ⅲ:誰に、何を伝えることが、まちへの恩返しになる?】〇 戸部のまちのお店や公園を調査してまちの人の思いに触れ、自分たちの活動の目的、対象、内容を明確にする。 > まちを調査して思ったことは、昼間に商店街を歩いている人があまりいないし、閉まっているお店も多いってこと。店主さんたちに聞いてみたら、「もっと多くの人にまちに、お店に来てほしい」と言っていたよ。そんな店主さんたちの思いに応えたい。まちにいる人に、このまちの魅力を再発見してもらうためのプログラミング作品づくりをしよう。まちの外の人にPRするのではなく、まちの人たちに、地域のお店や場所の魅力を再発見してもらって、たくさん利用してもらうことを目指していこう。そうすれば、まちで暮らす人にとっても、働く人にとっても役立つものになるよね。 | |

| 3 | 31〜44 | 【小単元Ⅳ:とべまちアプリをつくろう〇 PRしたいお店や公園に、活動の趣旨を伝え協力を依頼する 〇 自分たちの設定した相手・内容を意識しながら作品作りに取り組むプログラミング体験 〇 Sさんにチームごとの作品を評価してもらい、改善方法を考える。ゲストティーチャー 〇 地域の人に試作版の体験を通して助言を貰い、改善する。プログラミング体験 > みんな快く協力してくれたよ。インタビューにも温かく応えてくれた。担当の場所ごとにチームを組んで、たくさんの魅力を集めて、それをプロゼミに表していこう。 > Sさんからは、順番に進むような流れでも、選択肢で分岐するようなものどちらであっても、一番に伝えたい情報が前面に出ていくことが大切なのが分かった。 > 体験してくれた人から「店の前を通りかかったまちの人が立ち止まって、中に入ってみたいと思う」っていう視点から、かなり具体的な声を聴くことができたね。 |

| 4 | 56 ~70 | 【小単元Ⅴ:とべまちアプリをたくさんの人に届けよう】〇 完成したとべまちアプリのQRコードを店頭やまちの掲示板に貼っていただいたり、まちの方々へ伝えたりする。 〇 一年間の活動の成果や自らの変容を振り返る。 > 戸部のまちの方々の優しさに改めて気付くことができたね。店主さん、すごく喜んでくれたね。このアプリが多くの人たちに届いてずっと残って、お店や公園とまちの人がいつまでも結ばれていたらいいな。 > この一年間の活動で、自分たちが戸部のまちの一員だと感じることができたよ。これからは関わってくださったお店や掃部山公園にもっともっと関わっていきたい。そして、今回の活動のために、たくさん関わってくださったSさんから、プログラミングが人と人を結び付けるものであることを学んだよ。 |

実践報告

本時が位置する学習過程

小単元Ⅱ プログラミングってどうやってつくるの?(全10時間)

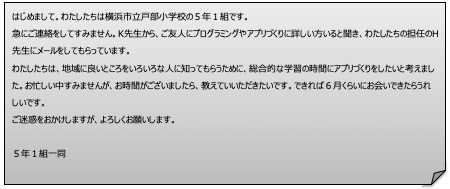

1次.Sさんに協力をお願いしよう

〇視聴覚・情報系に詳しい別の学級の担任から

プログラミングに造詣の深い方に関する情報を得て

自分たちの活動目的、問題意識等が伝わるように依頼分を整理し、送信する。

2次.Sさんからプログラミングについて学ぼう

〇Sさんにご来校いただき、プログラミングに関する基本的な知識について教わったり、

今後活動を進めていくにあたって心配なことや疑問に思っていることを相談したりする。

主な内容

1 あいさつ・自己紹介

2 動画教材を用いた、プログラミングに関する講義

3 プロゼミの体験

4 情報発信に当たっての諸注意についての確認

5 質疑応答

3次.プロゼミの作品を分析しよう

〇 Sさんに紹介していただいた他校の児童の作品を視聴し、「誰に」「何を」伝える作品か、

また、そのために「どのような工夫」がされているか、情報を収集する

4次.2つの作品の「誰に」「何を」「どのように」について考えよう

⇒ 授業の実際は「本時の展開」で

本時の展開

本時の展開(19/70時間)

本時のねらい

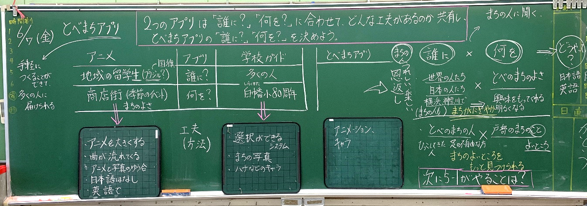

2つアプリを視聴してそれぞれについて気づいたことを話し合う中で、プログラミング作品で情報を発信するためには、対象と内容に合わせて表現方法を工夫・判断していることに気づき、自分たちが作品を作っていくために対象と内容を明確にする必要があることを理解し、今後の活動への見通しをもつ。

展開

1. つかむ

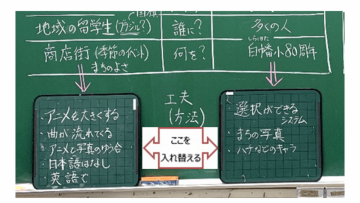

前時に、Sさんから「参考にしてください」として、提示された二つのプログラミング作品を見て気づいたことを話し合った。

その結果、一方の商店街作品は、留学生向けに日本語はあまり使わずに英語やアニメーションを通して伝え、もう一方の、学校の歴史作品は、その学校を詳しく知っているか、観る側の認識の深さに合わせて情報を選択して伝えていることが確認できた。

2. 深める

ある程度情報が出たところで、小さなボードに板書をしたそれぞれの表現方法の工夫について、それを張り替えることで、「対象・内容」と「表現の工夫」とを逆転させたとすると、どんな不都合が生じるのか問い返した。その際、改めて二つの作品を見直したいという声が子どもたちからあったので、時間をとって再度視聴した。

それによって、「留学生にとって、たくさんの日本語の説明は適していないかもしれない」「より詳しい情報を求めている人たちにとってアニメーションだけでは物足りないかもしれない」等、対象と内容に合わせた表現の工夫の大切さを具体的に捉えることができた。

3. まとめる

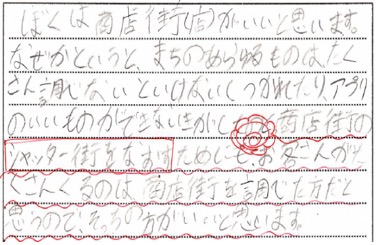

最後に、自分たちが目指すプログラミング作品の内容と対象に迫った。表現方法の工夫はまだ内容と対象がはっきりとしていないため、ここではまずは内容と対象を明確にすることが必要であることに気付かせるようにした。

インターネットを介したものであることから、子どもたちの中では、「世界中の人に戸部のまちの魅力を伝えたい」といった思いを伝える子どもがいる一方で、「現実的にはそれは難しい。まずはまちの人にこのまちの魅力を再発見してほしい」といった声も出てきた。

「まずは自分たちがこのまちの魅力をしっかりと分かっていなくてはならない。だから、しっかりと調査をしていきたい」という意見もあり、まち調査をする必然性がここで生じ、次の小単元へとつながっていった。

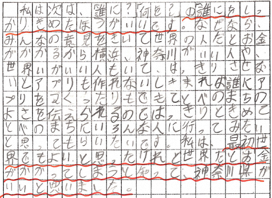

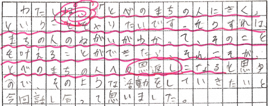

4. 振り返る

授業の最後の振り返りには、次のような記述がみられた。

板書

授業後

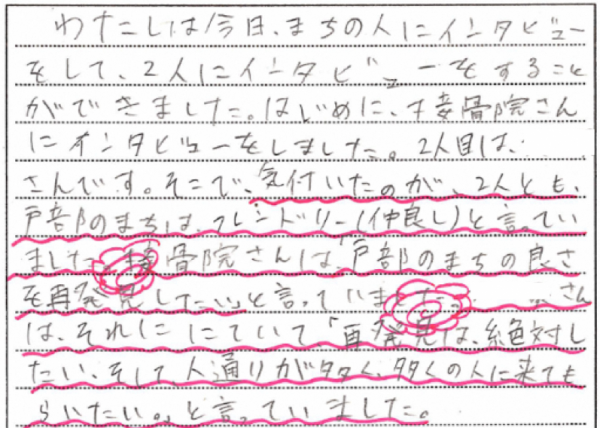

授業後、プログラミング作品を伝える対象を決めるために、まち調査をすることになった。この調査によって、戸部のまちのよさを伝えることで、戸部のまちがもっとにぎやかになってほしいという目的を確認することができた。

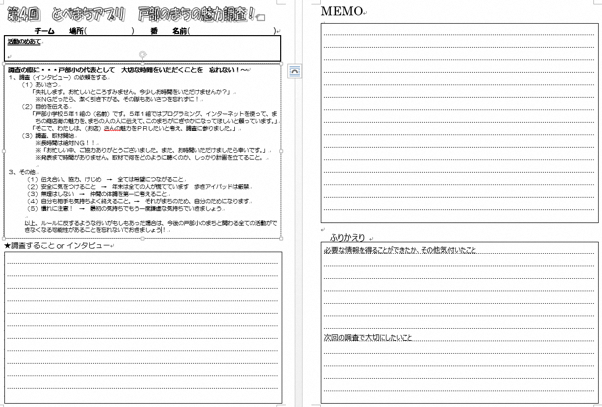

ワークシート

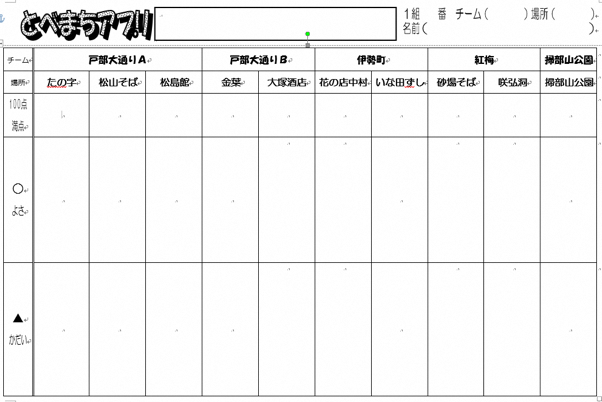

チームごとにまち調査をする際に用いるワークシート

各プログラミングゼミ作品の進捗状況をクラス全員でチェックする際に用いるワークシート

プログラミングゼミ作品

動画(https://youtu.be/GHUtGErDCQQ)

補足

横浜市立戸部小学校について

戸部小学校は、学校教育目標、「それぞれが飛べ みんなで翔べ ゆめいっぱい戸部」のもと、「夢をもち、夢を実現する子ども」を研究主題に、生活科・総合的な学習の時間の研究に取り組み始めて17年目になる。

本校は、創立140年の伝統をもつ学校である。みなとみらい地区や横浜駅が近くにありながらも、地域には百年を越す歴史をもつ老舗や伝統の技を受け継ぐ職人がいるなど昔ながらの雰囲気が残っている。子どもの質問や依頼に笑顔で答えてくださる方など、本校を卒業した保護者や学校と共に歩んできた地域の方々が多くいる。こうした温かい地域とかかわることを大切に様々な学習活動を展開している。子どもたちが総合の単元の立ち上げの際にはそろって、「戸部のまちとかかわることができることがしたい」「戸部のまちに恩返しがしたい」と言うように、学校と地域が密接な関係を築いている。

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「「とべまちアプリ*」で戸部のまちを盛り上げよう!」~神奈川県横浜市立戸部小学校(協力:株式会社ディー・エヌ・エー)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

プログラミングゼミ

| 教材タイプ: | ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | iOS Windows Android その他 |