高島学 教えたいな・知りたいな

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第4学年, 小学校第5学年, 小学校第6学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

ビジュアル言語

- 使用ツール:

PrograChat(Twitterでのツイートをビジュアル言語で作成できるアプリ)

- 実施主体:

唐津市立高島小学校、Twitter Japan株式会社

- 実施都道府県:

佐賀県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

唐津市

- 学校名:

唐津市立高島小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

パソコン・ウェブブラウザ(Window10, Chromeブラウザを利用)

児童1名でパソコン1台を利用 - 実施事例の詳細:

高島学 教えたいな・知りたいな(PDF)

学習活動の概要

単元の目標

【知識及び技能】

・高島のよさやがんばりについて理解することができる

・地域の方や専門家へのインタビュー、アンケート、IC利活用など情報収集の方法を知ることができる

【思考力・判断力・表現力】

・高島のよさやがんばりについて調べた情報を整理し、表現することができる

・多様な表現方法を知り、表現方法に合わせて情報を整理し、表現することができる

・高島のよさや頑張りを知り、高島の未来に向かって、自らできることを考えることできる

【主体的に学習に取り組む態度】

・高島のよさや頑張りを理解し、高島の未来に向かって自らできる活動を考え、行動することができる

単元や題材などの学習内容

【テーマ】高島のよさや頑張りを知ることで、未来につなげていこう

高島は唐津市にある離島で、有名な宝当神社や、漁業や農業なども盛んに行われている。高島について知りその良さを未来につなげていくことを学習の題材と設定して総合的な学習の時間を行います。

学習内容としては、地域の方や専門家(連携する大学や企業・団体の方)にアンケートやインタビューを行い、漁業や農業、養蜂等の体験を通して情報収集を行い、その内容を整理分析し島の内外に広め発表していく活動を行う。その際に、従来の表現方法(新聞づくり等)に加えて、ITサービスを使うことでより多くの人に、高島のよさを伝えていくことができると期待している。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

本単元にプログラミング体験を取り入れることにより、どのようなタイミングや順序でどういった内容の情報を発信すれば、より多くの人に伝わるか等の本題材のテーマを深く考える活動になる。また、そういった体験を通してプログラミング的思考も体験的に身につけていくことを大切にしたい。

Twitterでは文章と写真を組合せて情報を伝えることができるが、文章は140文字の上限がある。見る人の気持ちを考えて、どのような文章にすればいいか、写真を使えばいいかを深く考える活動にもつながる。また、プログラミングによって任意のタイミング(毎週の決まった時間、指定した時間等)でツイートするプログラムを作成することができるので、情報発信をするときに適した時間についても考え、より深く情報発信について考える活動につながる。

学習指導計画

総時数56時間

| 次 | 時 | 主な学習活動 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 1~2 | 知る(課題設定):高島のことを知り、その良さやがんばりを未来につなげていこう● 島を探検しながら調べる ● 知っていることを紹介する(島外から通う児童もいる) ● 知っていることを整理する

| |

| 2 | 3~8 | 調べる(情報収集1):高島のよさやがんばりを調べる● 地域の方へアンケートで取り組みについて聞く ○ 「島おこし」のために、新たに行っている取り組みがある ○ 漁業が盛ん

| |

| 3 | 9〜29 | 体験する(情報収集2):高島のよさやがんばりを体験する● 漁業体験(水産振興課の方による講話、稚魚の放流、わかめ栽培、魚釣り、ウニとり、浜清掃) ● ローゼル(ローゼル生産者による講話、ローゼルの収穫、ローゼル茶作り、ローゼル茶のふるまい) ● 養蜂見学(蜂蜜採取の見学、蜂蜜づくりの見学、蜂蜜や蜜蝋の試食)

| |

| 4 | 30〜42 | 伝える(情報の整理分析、まとめ・表現):高島のよさやがんばりをまとめ、発表する● チームに分かれて詳しく調べよう(ローゼル・はちみつ) ● それぞれ情報を整理分析して発表に向けて準備する ● 美と健康体験ツアー in 唐津での発表 (課外時間) ● 高島区文化祭での発表

企業提供資料を使って学ぶ ● Twitterについて学ぶ ○ Twitterの活用事例を知る ○ Twitter Japan株式会社提供資料等をもとに、ツイートする時のルールを確認 ○ 気をつけることを話し合い、心構えをまとめる プログラミング体験 ● Twitterボットを活用した情報発信(本時) ○ ツイートするための情報整理 ○ プログラチャットの効果的な使い方 ○ プログラミングでツイートのためのロジックを作成 ○ 先生の確認のもとで、情報発信を行う | |

| 5 | 43〜45 | 考える(情報の整理分析、まとめ・表現):高島のよさやがんばりを未来につなげる方法を考える● 自分たちも「島おこし」に関わって貢献(はちみつやローゼルを売るために何ができる) ● 自分たちも高島のよさを想像する(ホーリーバジル栽培、観光ロボットの提案) ● 高島のよさやがんばりを広める(Twitterボットのさらなる活用) | |

| 6 | 46〜56 | 行動する(行動・発信):高島のよさやがんばりを未来につなげる● 島おこしに関わる(はちみつとローゼル茶のラベルを企業に提案) ● 自分たちも高島のよさをつなげる(ホーリーバジル茶作り、観光ロボットの提案) ● 高島のよさやがんばりを発信する(Twitterボットをより多くの人に見てもらう)

|

実践報告

本時が位置する学習過程

1次. 知る(課題設定):高島のことを知り、その良さや頑張りを未来につなげていこう

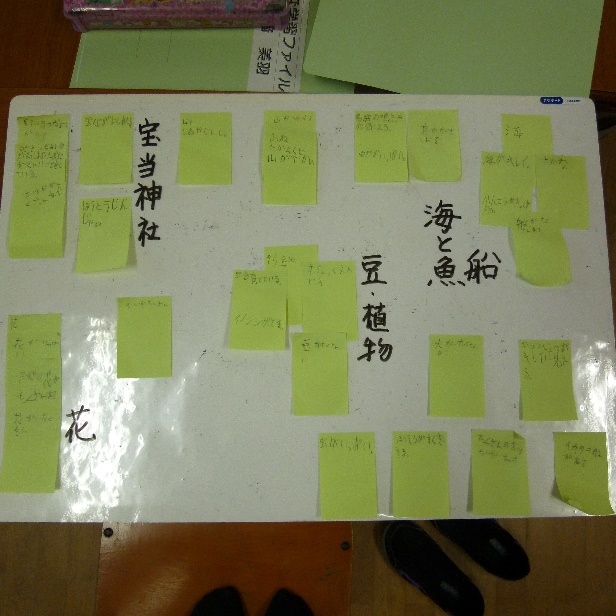

高島のことを知ったり教えたりするために、島内を巡って付箋に書いていきました。見つけた良さを話しながら整理していきました。

2次. 調べる(情報収集1):高島のよさやがんばりを調べる

高島のことをもっと知るために、島で活動する人たちを訪ねてアンケートをお願いしました。アンケートを集計していくうちに、新たなことに取り組んでいることがわかってきました。

定期船の船員さんや、「海の駅」の方

3次. 体験する(情報収集2):高島のよさやがんばりを体験する

アンケート等で調べた活動について体験を行い、より深く理解していきました。

ヒラメの稚魚放流 水産振興課の方の話

養蜂について調べていると、高島の蜂蜜は化粧品にも使われていることがわかりました。

ローゼルの収穫や植樹を行ないました。

※ローゼルは多くの栄養成分が含まれている植物。お茶やジャム等に使われたり、染料になったりします。

| 「島おこし」のために、従来の漁業や観光だけではなく、ローゼルやはちみつを使った新しい商品作りなどを行っていることがわかった |

4次. 伝える(情報の整理分析、まとめ・表現):高島のよさやがんばりをまとめ、発表する

1. チームに分かれて詳しく調べよう

● 漁業や蜂蜜、ローゼルなど各自興味を持ったものを題材に調べる

● 文化祭や島でのイベント(美と健康体験ツアー)にむけて発表準備する

| 島外へも情報発信していきたい。インターネットを使えばできることがわかった。 先生と相談して高島小学校として先生がTwitterを使って発信していくことにした。 |

2. 学校がTwitterを使って情報発信するためには

● Twitter Japanの資料をもとにTwitterについて学ぶ。

○ 教育者向けTwitterガイド.pdf

○ Twitterの安全性について.pdf

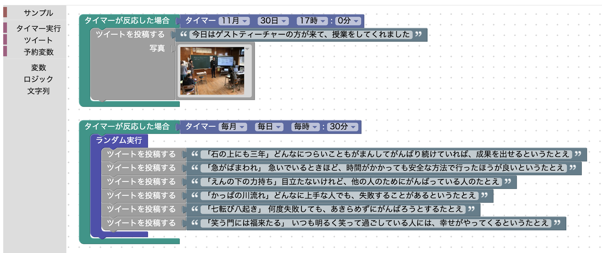

● プログラチャットを使って、先生の管理のもとで楽しく、ツイート体験する

ブログラチャットは、文章と画像があるのでより伝えやすいことやパソコン操作だけでいつでもどこにいる人にも伝えることができることを体験できました。

プログラチャットはビジュアルプログラミングを使ってTwitterでツイートすることができるTwitterボットを作成するウェブアプリ。プログラミングで任意の時間を指定したり、定期的にメッセージを投稿することもできます。

発信するTwitterアカウントは学校で管理しているものを利用して、先生が児童のロジックを確認した上で、プログラムを実行しています

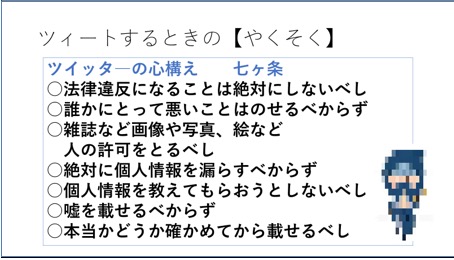

● 道徳の時間に情報を発信するときに気をつけることについて考え、「Twitterの心構え」として7か条にまとめた

| ツイッターの心構え 七ヶ条 ● 法律違反になることは絶対にしないべし ● 誰かにとって悪いことはのせるべからず ● 雑誌などの画像や写真、絵など、人の許可をとるべし ● 絶対に個人情報を漏らすべからず ● 個人情報を教えてもらおうとしないべし ● 嘘をのせるべからず ● 本当かどうか確かめてからのせるべし |

この七ヶ条は、先生が学校のアカウントでTwitterを使う場合に児童と一緒に確認する事項として設定した。

3. プログラミング操作を通じて伝える情報を入力する(本時)

● Twitterボットを活用して、情報発信を行う

本時の展開

本時の展開(38/ 56 時間)

本時のねらい

高島を知らない人に情報発信しよう

調べてきた情報をツイートの形式にまとめて、プログラミングで投稿して情報発信を行う

展開

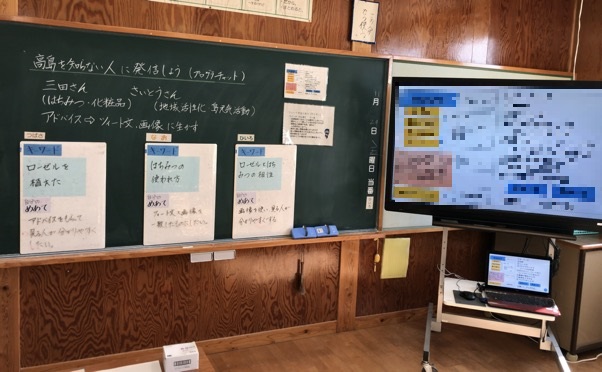

1. ゲストティーチャーに出会う(2人)

● 蜂蜜を使った化粧品の製造・販売に携わっている「三田さん」の活動を聞く

● 佐賀県の「島おこし」や地域活性化を担当している佐賀県庁の「斎藤さん」の話を聞く

ゲストティーチャーの話を聞く

2. 前時までの振り返り

先生や友だちからアドバイスをもらったことで、ツイート文や画像を選ぶときに活かすことができた児童の「振り返り」を伝えることで「自分のめあて」や本時の活動につなげる。

3. 今日の活動を確認する

誰もが見るTwitterを地域活性化に関わっている人にアドバイスをもらうことで、正確でよりよい内容を児童が考え、先生がツイートする。

4. 自分のめあてを決める

これまでの情報収集の内容とゲストティーチャーの話を聞いて、本日情報発信を行う課題を決定する。

各自(3名)の本日のめあてを決めた

5. プログラミングをする

● ツイートするときの心構えを再確認する

ツイッターの心構え 七ヶ条

ツイッターの心構え 七ヶ条

● ツイートの手順を設計する

伝えたい内容がそのままでは、長文になってしまうのでTwitterに合わせた分量になるように文章を検討し直す。

ツイート内容を付箋で設計している

(「ローゼルをむいた」と文章で書いていたが、ローゼルのことを知っている人が少ないため、どのようなむき方をしているのか読み手に伝わらないと考え、写真を追加することにした)

● ツイートの内容をゲストティーチャーと先生に確認してもらう

● 写真が必要な場合は、情報収集の際に撮ってきた写真ファイルから選ぶ

● 先生と内容を確認して問題なければ、プログラムを保存する(本時では授業時間中に投稿されるように時間設定したプログラムを作成した)

● 先生やゲストティーチャーのスマートフォンで投稿できたか確認する

身近なスマートフォンを使うことで、どこでも・だれでも見ることができるTwitterの良さを実感させる。

6. 本時のふり返りをする。

本日投稿できたプログラムを確認して、次にどのような情報発信があればよいか相談して、先生にツイートしてもらいたいキーワードや対象を決める。

授業者の振り返り

本校は、市内に行くためには定期船を利用する島のため、島外で交流活動を行うには時間がかかってしまう。また、発信する場所や人が限られている。そのデメリットを解消するためにTwitterは有効である。Twitterという本当に社会で広く使われているツールは、本当の意味で社会とつながった活動になり、これまでの学校活動ではできなかった学びができた。

初めてのTwitterとのに出合いは「楽しい」ものにしたかった。Twitterは正しく使いこなせれば便利なツールである。だからこそ、初めの体験は「まず、やってみて、発信できた喜び」を味わわせることが大事であると考える。

現代の情報社会には、発信時のモラルが不可欠である。小学校の学習の一環として取り扱うことは大変意義深い。ツイート文を読む人は不特定多数で見えないことや法にふれてしまうことなどを学び、ブログラチャットをするたびに意識できた。

読み手の気持ちを考えて活動することで、文章を短くしたり画像を使ったり等のマルチメディアな情報の伝え方を自然と習得することができた。また、対面でのコミュニケーションが苦手な児童もいたが、今回の取り組みでは見えない読み手の受け取り方を思考することで、コミュニケーションの学びにもなったと考える。

総合的な学習は、児童がやってみたいことからスタートしているため、多くの人たちに伝えたいとの思いが強い。だからこそ、ツイート文を考えることも楽しんでできた。文章を考えるときは将来役立つだろうと考え、最初からローマ字入力で作文させた。自然とローマ字入力に慣れて長文が打てるようになったり、画像取り込みをすることで様々なパソコン操作に慣れたりと、情報機器の扱いに抵抗がなくなった。タイピング学習ツールなどを使うだけではなく、こういった活動を通して自然とタイピング能力が身につくと感じた。

この活動は単年度の成果物としてだけではなく、来年も下級生に引き継いでいくことで、内容を進化・深化させていく活動にできる。そして、小さな子どもたちが考えた文章を先生がTwitterを通して、島の一員として「島の活性化」に貢献できることを実感したことが大きな成果である。

補足

唐津市立高島小学校について

高島は佐賀県にある7つの離島のうちの一つで、島民は約300人の小さな島です。高島小学校は島唯一の学校で児童数は8名(2019年度)。

高島の島民の人々や、企業・大学等とも連携して教育活動を推進しています。

● 個別最適化の指導(児童の実態に応じた指導、ユニバーサルデザイン教育)

● 宝当プランの推進(TV会議システムを活用した授業やプログラミング教育など、ICT利活用教育)

● 唐津市不登校対策特認校としての取組(学校に行きづらくなった子どもたちの受け入れ)

● 高島について知り、高島の未来を考える「高島学」

● 島の自然や文化を体感する体験活動

● 地域や中学校区の小学校との交流活動

今回のTwitterアカウント

https://twitter.com/4Q7Ps79WoswN0uY

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「高島学教えたいな・知りたいな」~佐賀県唐津市立高島小学校(協力:Twitter Japan株式会社)での実践~