人と人をつなぎ、笑顔がいっぱいえだきん商店会

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第5学年

- 対象教科等:

総合的な学習の時間

- 教材タイプ:

テキスト言語

- 使用ツール:

- 実施主体:

横浜市立荏田東第一小学校、Apple Japan,Inc.

- 実施都道府県:

神奈川県

- 事業区分:

文部科学省事業

- 自治体名:

横浜市

- 学校名:

横浜市立荏田東第一小学校

- 情報提供者:

管理者

- コスト・環境:

iPad(児童1人1台)

- 実施事例の詳細:

学習活動の概要

単元への思い

本単元を児童の実態や学習歴などから考えると、35時間という総時間数では、探究課題に対して充実した探究的な学びの実現が難しいと考えた。課題解決に向けた道筋を子どもたちが思い描き、実行し、検証し、修正しながら主体的に探究に取り組めるようにするには、総合的な学習の時間70時間は無論、教科横断的に内容や資質・能力が関連する教科等を、合わせて89時間を使い年間を通じて学びをデザインする必要がある。

十分に探究に臨む時間が確保された環境で、今まで学んできた表現方法であるポスターやチラシ、新聞、CMなどの効果を振り返り、Webページやアプリケーションといった新たな表現方法のよさに気付けるようにしたり、商店会で働く人や利用する人たちと繰り返し関わり、子どもたちの視点で捉えた商店会の魅力を表現したりすることができると考える。

単元の目標

【活動に向かうこどもの思いや願い】

身近にあるが知っているようで、詳しくはわからなかった商店会について、働いている店主の方々にインタビューを行った。すると、「えだきん商店会に集まる人たちは近所付き合いがよく、なかよし。」という声がいくつか聞こえてきた。また、商店会に集まる人々は、人と関わることが好きであるということにも気づいた。しかし、駅前の大型商業施設の完成とともに、客が来なくなり、次々と店がなくなっていく様子を悲しそうに語っている店主の姿に、子どもたちは心を打たれているようだった。季節ごとのイベントで自分たちを楽しませてくれたり、忙しい中でも学習活動に協力してくれたりする店主の方々のために、そして自分たちのまちをいつまでも笑顔で溢れさせるために、えだきん商店会へ沢山の人に遊びに来てもらいたいという願いをもち、集客に向けた活動への思いが高まってきた。

【身に付けさせたい力と題材について】

子どもたちがえだきん商店会の魅力を明らかにするために、店や店主の方々、まちで暮らす方々に繰り返し取材を行うことで、商店会の自然の豊かさや店ごとの工夫や仕事に対する思いに気づき、新たな観光資源を発掘するとともに、まちの活性化を目指して様々な取り組みを行っている方々の思いを深く感じ取ることができると考えている。

さらに、地域振興に取り組んでいる自治体の職員に、何をどんな言葉で、どんな手法で伝えたら良いのかなど内容面について学んだり、自分たちの考えを実現するための技術やプログラミングの考え方や方法を外部の人材から学ぶ機会を設けることで、プロの技や考え方に触れ、憧れが生まれたり、実感を伴った理解がなされたりして、より課題解決により熱が帯びることも考えられる。

これらの活動を通して、地域が抱える課題にしっかりと向き合い、まちの活性化を目指して有効な表現方法を考え、このまちの一員として貢献できる方法を本気で考え続ける子どもたちが育つことを期待している。

【単元目標】

「たくさんの人々にえだきん商店会にきてもらい、楽しい時間を過ごしてもらいたい」という思いの実現に向けて、商店会を存分に楽しんでもらえるアプリケーション開発の活動をすることを通し、人と人とのつながりを大切にしているまちの方々の思いを知り、地域の一員としてまちのよさを広め、まちが活性化していくために自分にできることを考え、行動しようとする。

単元や題材などの学習内容

【探究課題】

まちの魅力と情報技術、まちづくりや地域活性化のために取り組んでいる人々の思いや願い

【知識及び技能】

• 身近な生活の中やまちの魅力発信に、コンピュータやプログラミングが活用されていることがわかる。

• 地域振興アプリケーションで発信させた情報には発信者の意図があり、情報の発信には目的意識が必要であり、責任を伴うことがわかる。

• 商店会の花壇を彩る花々や利用者が無料で使える道具や施設などは、地域の方々の日々の努力によるものであることがわかる。

• 商店会の活性化に向けて自分自身が行動することがその実現に直結することがわかる。

【思考力・判断力・表現力等】

• 今までの学習経験から「商店会に来てもらう」という課題を設定し、解決に向けた方法や手順を考える

• 実社会では、まちの魅力を伝え、観光してもらうためにどんな方法を用いているのか情報の収集をする。

• 美里町のアプリケーションを触ったり、開発者の方へインタビューをしたりして、情報の受信者に魅力が伝わるキャッチコピーや写真、動画などを整理・分析して、アプリケーションの構成を考える。

• 開発したアプリケーションを店主や地域の方々に使ってもらい、必要に応じて再取材と再構成を繰り返し、地域振興アプリケーション開発をし、発信する。

【学びに向かう力、人間性等】

• 地域振興アプリケーション開発を通して、商店会の店主や地域の方々、地域活性化に尽力する方々と関わり、自分たちの暮らすまちの魅力を追究しようとする。

• 地域振興アプリケーションを開発するために、美里町役場の職員や企業の方々と積極的に関わり、課題解決に必要な情報や考え方を手に入れようとする。

• 商店会にたくさんの人々が来て、楽しい時間を過ごしてもらうことを目指して、友達と協力して取材や構築を繰り返し行い、よりよいアプリケーションを作り続けようとする。

• 商店会の魅力を発信することで、まちの活性化に貢献できた自分自身に気付き、地域の一員としてまちの活性化のために継続してできることを考え続けようとする。

プログラミング体験の関連

本単元は,新学習指導要領第3の2(9)の「第1章総則の第3の1の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には,プログラミングを体験することが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。」に基づき指導するものである。

身のまわりにある問題に気づき、自分ごととして捉えるとともに、自分たちが問題を解決するために実現できるアプリケーションを考え出し、そのデザインを提案する。Appleが開発したEveryone Can Codeのレッスンを通し、iPadとSwift Playgrounds アプリケーションを使って人とコンピュータの仕組みや動作の違いを知ったり、順序や問題の発見と修正といった課題解決やアプリケーション開発に必要なプログラミング的思考を学んだりしながら、すべての人が使いやすくわかりやすいアプリケーションデザインを提案する。

児童は、これまでに教科等を通して、ICT活用やプログラミング教育、情報モラル教育等を受け、情報活用能力を高めてきた。

ICT活用では、ノートPCやiPadを用いて、インターネット検索を行い、必要な情報を収集する活動に取り組んできた。また、まとめたり表現したりする際には、プレゼンテーションソフトや動画編集ソフト、ワープロソフト、表計算ソフトなどを目的に応じて使い分けながら、基本的な技能を育んできた。

プログラミング教育では、学校裁量の時間を用いて、縦割り活動で異学年の友達に楽しんでもらえるように、ゲームをつくってゲームセンターを開いた。ブロック型のアプリケーション等を体験しながら、身の回りのものもプログラミングが施されていることや思い描いたこともプログラミングによって実現可能なのではないかと気付いている児童もいる。

情報モラル教育では、教科等の様々な場面で、ICT機器の活用の有無に関わらず、適して場面で指導を行ってきた。それらの成果もあり、日頃から、写真を撮影する前に、相手に撮影の目的を伝え許可を取ることや、自分が著作者でない著作物を使用する前には相手に使用の許可を取り、無断で使用しないようにする姿が見られる。

このように、児童はインプットとアウトプットを教科等の指導の中で必然性のある内容や活動に紐づけて、系統的に段階的に学び、情報活用能力を高めている。

学習指導計画

総時数89時間

(うち、他教科と関連づけた指導19時間を含む)

| 次 | 時 | 主な学習内容 |

|---|---|---|

| 1 | 1~3 | 私たちが、えだきん商店会のためにできることはどんなことだろうか? • 5年生の総合を通して、どんな自分たちになりたいか話し合い、えだきん商店会のために自分たちにできることを見つけるために、国語科でのインタビューを振り返る。 • えだきん商店会の魅力的なところと、現在抱えている課題と解決策を話し合う。 (児童の反応) まちに暮らす人たちが、商店会で過ごす時間をさらに楽しめるようにしたり、たくさんの人が商店会に遊びにきたりしてくれるようにしたい。 |

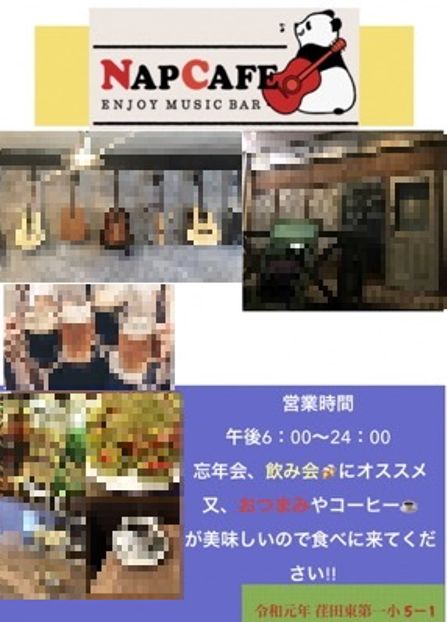

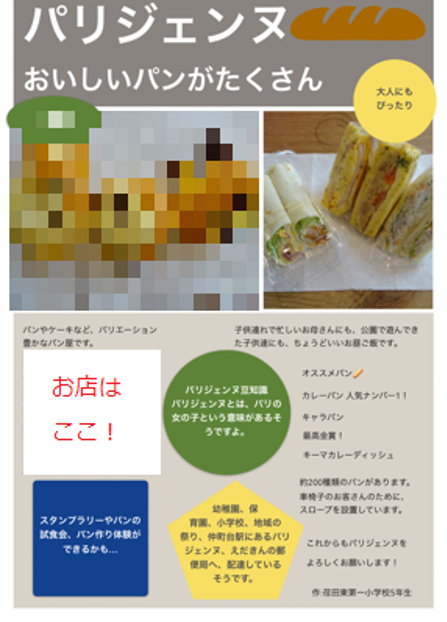

| 2 | 4~22 | えだきん商店会にあるお店に、どんな工夫を加えれば、さらに魅力的になり、たくさんの人が遊びに来てくれるだろうか?• 店に関心をもってもらいたい相手を明確にし、現在ある魅力を洗い出す。 • 現在の魅力を引き立たせる+αを考える。 • 取材と構築を繰り返し、店をより魅力的にする価値を生み出す。 • 再発見したり、生み出したりした魅力を伝える方法を考える。 (児童の反応) 店の大きな窓に絵を描いたり、車いすの方が外でメニューを見ることができたり、店ごとの特色をまとめたりして、色々な価値を生み出すことができたね。でも、今までやってきたチラシやポスター、新聞といった表現の仕方だと、その場所に来た人しか見れなかったり、たくさんのお店の全ての魅力をチラシ一枚で伝えることができなかったりして、商店会の魅力を伝えきれないのがもったいないな。私たちが普段インターネット検索で見ているWebページだとたくさんの情報を整理して見やすいんじゃないかな。 |

| 3 | 23〜32 | 美里町(熊本県)はWebページやアプリケーションを使ってどんなことを伝えているのだろうか?• 美里町のWebページやアプリケーションを観察して、どんなつくりや内容になっているか調べる。 • 美里町役場の方から内容構成の意図を取材する。 • 美里町のWebページやアプリケーションの良いところを整理・分析する。 • アプリケーションで発信する自分たちのまちの魅力や1ページのレイアウトを考える。 (児童の反応) わたしたちも、美里町のWebページみたいに、えだきん商店会を紹介する魅力的なWebページを作りたい。でも、どうやってつくるんだろう。 |

| 4 | 33〜44 | Webページやアプリケーションはどのようにつくられているのだろうか? • Webページやアプリケーションについて、インターネットや図書館資料で調べる。 • Webページやアプリケーションをつくる上で必要になる考え方を学ぶためにプログラミングの体験をする。 • Apple Storeでアプリケーション開発の流れを学び、プロトタイプをつくる。 プログラミング体験 Webページやアプリケーションを作るためにプログラミングが必要と分かり、自分たちの思い描いたWebページやアプリケーションをつくるために必要な考え方を学ぶための活動として、Swift Playgroundsを使ってプログラミングの体験を行う。 企業訪問 Apple Storeを訪問して検討してきたアイデアを説明する。アプリケーションのプロトタイプの作り方について、その進め方も含めて教えていただく。 これまでの別の学習でも情報を整理・分析してまとめる活動をしてきたが、アプリケーション開発でも、活動の手順や考え方が似ていることに気づく。 美里町役場の方から学んだことと、Apple Storeで学んだことを合わせてWebページやアプリケーションをつくりたい。新たな手段の特徴を生かせるように、改めてえだきん商店会へ取材に行きたい。 |

| 5 | 45〜55 | えだきん商店会にたくさんの人が来てくれるようなWebページやアプリケーションをつくろう!• 全体の構成や1ページのレイアウトにそって、再取材する。 • 再収集した情報を使い、Webページやアプリケーションのプロトタイプをつくる。 教えていただいたことをベースに、取材した情報を再構成してプロトタイプを開発する。プロトタイピングしている中で、情報が更に必要になった場合は、またまちに出て素材集めに行く。 作ったWebページやアプリケーションは、商店会に人を呼ぶようなものになっているのだろうか。想定する利用者に使ってもらって反応を確認したい。 |

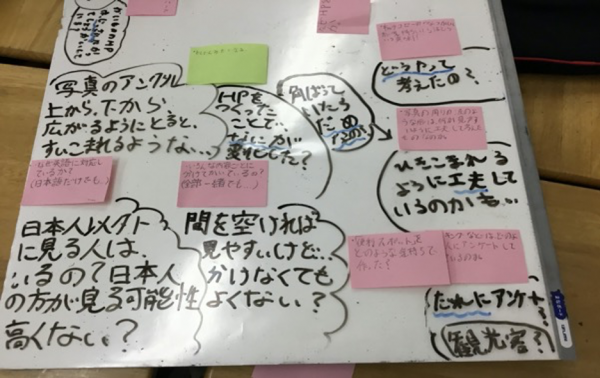

| 6 | 55〜70 | 自分たちのつくったWebページやアプリケーションは、えだきん商店会にたくさんの人がきてくれるようなものになっているだろうか?• えだきん商店会の店主や利用客、まちに暮らす人たち、遠方に暮らす方々にWebページを見てもらったり、アプリケーションを使ってもらったりして感想を集める。 • 感想をもとに、アプリケーションの構成や内容を見直し、改善する。 商店会の店主の方々に確認することで、不本意なことが書かれていないか確かめられてよかったね。まちの人からは、どのボタンがどんな意味をもっているか分かりづらいという感想が聞けて良かった。直してより分かりやすくしよう。この商店会を知っている私たちと遠くに暮らす人たちでは、同じ情報でも捉え方が違ったね。相手意識をしっかりもって改善していこう。 |

| 7 | 71〜80 | このWebページやアプリケーションをどのように知ってもらい、使ってもらったら効果的だろうか?• Webページやアプリケーションを使ってもらうターゲットを振り返り、どのように広げていくかを話し合う。 • えだきんアプリケーションウォーク(仮)の計画を立てる。 • えだきんアプリケーションウォークのリハーサルをする。 学校のオープンデーで、家族や地域の方に使ってもらって、広めてもらおうよ。使った一人ひとりがこのWebページやアプリケーションの良さを他の人に伝えられるように、アプリケーションの使い方を案内しながら回れるといいかもね。 |

| 8 | 81〜89 | えだきんアプリケーションウォークでえだきん商店会の魅力を存分に味わってもらおう!• えだきんアプリケーションウォークを運営する。 • アプリケーションの使用者に感想をかいてもらい、えだきんアプリケーションウォークを振り返る。 • アンケートや利用者数の調査を定期的に行い、効果を検証する。 • 活動全体を振り返る。 地域の方に喜んでもらえただけでなく、自分たちがもっとえだきん商店会を好きになった。 アプリケーションを使うことで、これまで紙などを使った表現ではできなかったことができた。 これからもまちの一員として、地域を盛り上げていこう! |

実践報告(1次〜5次)

本時が位置する学習過程

1次. 私たちが、えだきん商店会のためにできることはどんなことだろうか?

国語科「明日をつくるわたしたち」の提案する文章を書く活動において、商店会の方へのインタビュー活動。商店会の方々が語る切実な話に心を打たれ、「店主の皆さんやまちに暮らす人たちのためにも、商店会をたくさんの人に利用してもらいたい。」と目的意識を強くもった。

2次. えだきん商店会にあるお店に、どんな工夫を加えれば、さらに魅力的になり、たくさんの人が遊びに来てくれるだろうか?

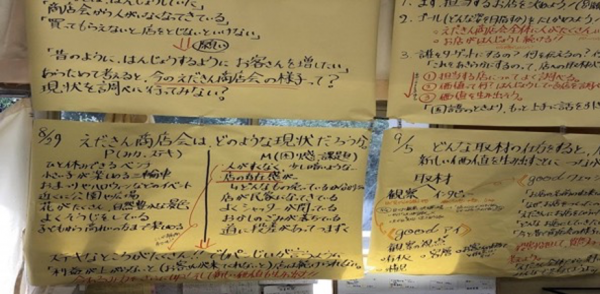

えだきん商店会の現状について、ヒアリングした結果をまとめる。

ヒアリング内容を教室内に掲示

一人ひとりが集めてきた情報をホワイトボードや付箋を用いて整理・分析することで、えだんきん商店会のために、お客さんが来るようにすることや充実した時間を過ごしてもらえるようにするといった目的を全員で共有することができた。

チラシやポスターをつくって、お店の魅力をPRするも、商店会という集合体をPRするには限界があることを実感し、Webページなら課題を解決できるのではと思いつく。

3次. 美里町(熊本県)はアプリケーションを使ってどんなことを伝えているのだろうか?

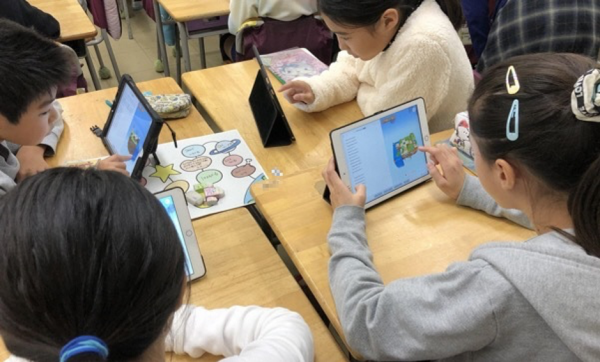

みさとりっぷ(美里町アプリケーション)を使って、どのような機能があるか調べている様子。Webページやアプリケーションを作って、町の魅力を発信している熊本県美里町の方にインタビューをし、Webページやアプリケーションの内容構成について学ぶ。

4次. Webページやアプリケーションはどのようにつくられているのだろうか?

「自分たちが思い描いたWebページやアプリケーションを作りたい」という思いの実現に向けて、プログラミングの体験活動を通して、身近な生活の中や町の魅力発信にコンピュータやプログラミングが活用されていることがわかったり、順序や欠陥の発見や修正などのプログラミング的思考を身に着け、それらを活用してWebページやアプリケーションの内容構成について新たな考えを取り入れたりして、考えようと試行錯誤を重ねる。

1. どのようなことを学ぶ必要があるだろうか?

Webページやアプリケーションについて調べ、自分たちが学ぶ必要があるものについて見通しをもつ。

2. プログラムやプログラミングってどういうものだろうか

• Webページやアプリケーションを作るためにはプログラミングが必要

• 紹介いただいたWebページやアプリケーションを使ってプログラミングの体験を行う

• Apple Storeでアプリケーション開発について学べることを知る

3. どのような考え方が必要になってくるのだろうか?

• プログラミングとはどんなものだろうか

• Swift Playgroundsを使って、プログラミング体験を行う → 《本時の展開1》

・一つ一つの命令を理解して、目的にあった順番に実行することが必要

・ 思ったとおりに動かなかった場合でも、原因を探して直していけばいい

4. どうしたら自分たちが思い描いたWebページやアプリケーションをつくることができるだろうか?

• アプリケーション開発はプログラミングだけではない。その前にどういったものを作るかの設計が必要でそのためにプロトタイプづくりなどを行う

• Apple Storeを訪問して、自分たちの考えた企画を設計しプロトタイプを作る方法を教えていただく→ 《本時の展開2》

・ アプリケーションを作るための作業を教えていただき、プロトタイピングを体験する

5次. えだきん商店会にたくさんの人が来てくれるようなWebページやアプリケーションをつくろう!

• Apple Storeでのプロトタイピング体験から、アプリケーション開発に向けて計画を立てる

• 作ろうとしているものを商店会の方に説明に行き、もう一度取材などの協力をお願いする

本時の展開

本時の展開1 (35/89 時間、小単元4/12)

本時のねらい

ゴールにたどり着かないつくりになっているすごろくを体験したり、アプリケーション上の欠陥を発見し修正したりする活動を通して、デバッグについての理解を深め、Webページやアプリケーションを開発する過程において、大切にする考え方を身に着けたり広げたりする。

展開

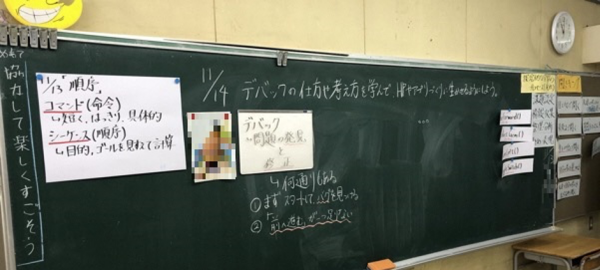

1. 命令(コマンド)と順序(シーケンス)の学習について振り返る

前時で行ったSwift Playgroundsでの学習(コマンドとシーケンス)を振り返り、本時でも考え方を活用できるようにする。

• 命令ははっきりとして、伝わるものである必要があった

• 同じ目的でもいろいろな順序があった

• Webページづくりやアプリケーションづくりでも、機械にさせたいことと、順序をはっきりとさせることが大切だと気づく

2. 具体物を使って「欠陥の発見と修正(デバッグ)」の考え方に触れる。

• 上手く行かないときは原因を探すといいんじゃないかな

• 過去の活動で行ったドローンのプログラミングでも、上手く行かなかった時に原因を調査して、修正すると上手くいくようになったことを思い出す

• Webページやアプリケーションを作っていく上でも、うまくいかないことや問題は必ずあるはず

• その発見と修正する方法を学ぶことは大切デバッグの仕方や考え方を学び、Webページやアプリケーションづくりに生かせるようにする

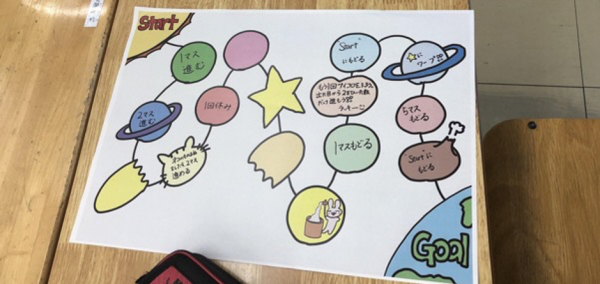

3. ゴールにたどり着かないすごろくを体験して、デバッグの手順や方法を考える

すごろくを具体例として提示して、問題が発生した際の対処経験を想起できるようにする。

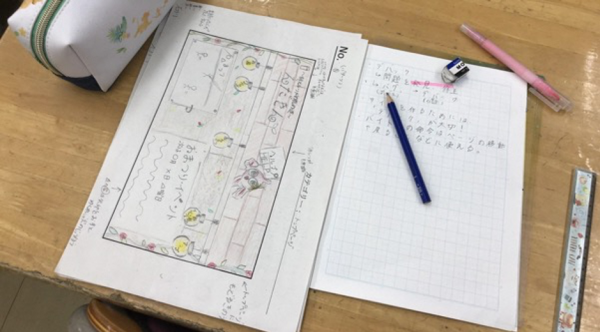

グループですごろくを試している様子

先生が準備したすごろくで遊ぶ。実は「あがり」まで到達することができないように作っている。

(「あがり」の前の6コマが、それ以前のコマに戻る指示が書かれている)

いつまでたってもゴールできないことに気づき、どうすればいいか議論する。

• コマの順番を入れ替える

• コマの指示を変える

などの意見がでた。

4. Swift Playgroundsを使ってデバッグの手順や方法を考える。

英語に対する戸惑いはほとんどなく、体験しながら理解していた(moveForwardは進み続けるのではなく、1歩前に進むだけなんだ、と体験から理解する)

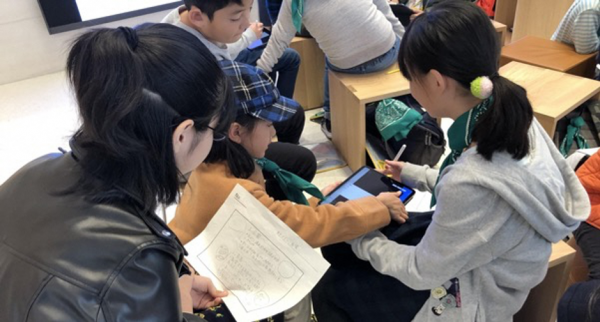

Swift Playgroundsをつかってプログラムを作成している様子

キャラクターに命令を出して、宝石を獲得させるプログラミング

命令は、 ・moveForward():前に進む ・turnLeft():左を向く ・collectGem():宝石を集める ・toggleSwitch():スイッチを切り替える など、英語で書かれているが、タイピングしなくてもキーボードの入力補助で選択できる。 |

自分で考えてもわからない場合は、グループで教え合いをして進めている

どのように解決したかを発表している様子

5. 今日学んだデバッグの考え方は、Webページやアプリケーションづくりにどのように役立つのかを振り返る

グループごとに集まり、絵コンテをもとに振り返り、デバッグの活用場面を想像できるようにする。目的とするゴールへの向かい方は様々な方法があり、色々な解決方法があることに気づく。

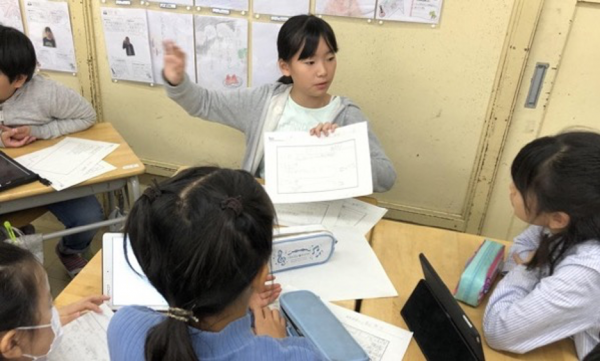

アプリケーション企画をグループで話し合う様子

えだきん商店会のお店を紹介するアプリケーションのイメージ

授

授

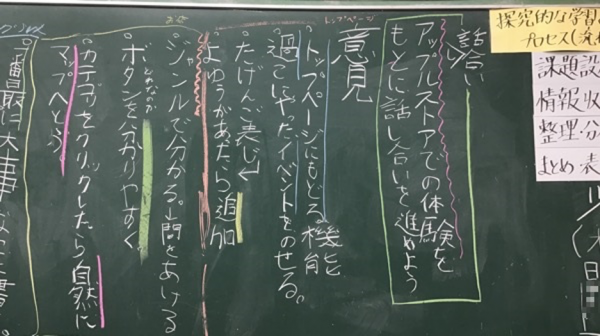

業の板書

本時の展開2(37~38/89時間、小単元6~7/12)

本時のねらい

前時までに、えだきん商店会のアプリケーションの企画を行ってきた。アプリケーション開発をすすめるために、Apple Storeを訪問して、Appleの方にプロトタイプ開発を行う方法を教えていただく。

展開

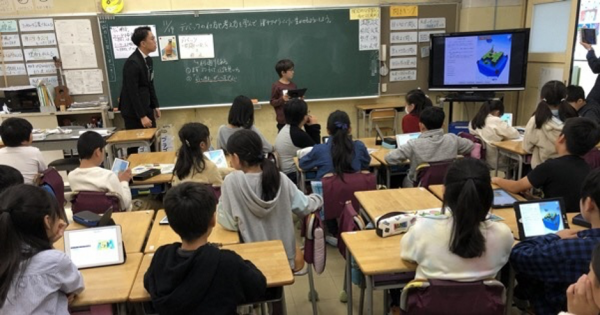

Apple 丸の内 フィールドトリップセッションの様子

1. アプリケーション設計のサイクル

どのようにアプリケーションを設計していくのか、その流れについて説明を受ける。ブレインストーミング→計画→プロトタイプ→評価のサイクルでアプリケーションの設計を詰めていく。

2. Keynoteを使ったプロトタイプの作り方を学ぶ

まずは、自己紹介するアプリケーションのプロトタイプを作る練習を行う。2名または3名に分かれて、写真を撮影し、Keynoteのスライドに撮影した写真を入れ、リンクをつけて指定したスライドに画面遷移ができるようにKeynoteの使い方を学んだ。

3. 各グループで企画してきた内容からプロトタイプを作ってみる

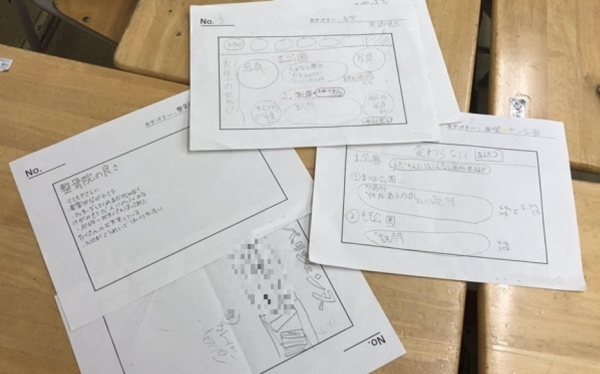

学校で事前に作った紙の企画書を撮影したり、図形やテキストオブジェクトを追加したりして、アプリケーションの画面を設計する。スライドリンクを使って、2つ以上の画面を切り替えて移動できるようにする。

企画してきたデザインを写真で取り込んで、プロトタイプを開発する

企画してきたアプリケーション設計図をもとに画面を作成する

4. 発表・振り返り

作ったプロトタイプをグループ同士で見せあって、アドバイスをもらう。作成したアプリケーションを全体に発表する。質問や振り返りの感想の共有も行った。

参考資料

「ゴールできないすごろく」ワークシート

原作は関西大学初等部 東ロ 貴彰 先生

アプリケーション企画用ワークシート

授業者の振り返り

地域の活性化という探究課題を終始大切にし、課題解決の手段としてWebページやアプリケーションのプログラミングが有効であり、必要であるという考えを授業者が持ち続けることが、総合的な学習の時間におけるプログラミング教育において鍵になると実感した。

5次までの学習を通して、児童の課題解決に向かう姿に変容が見られた。課題の本質を捉えようと友達と対話しながらじっくりと思考したり、解決の手順を目的と照らし合わせて修正したり、思うように解決に向かわない時には立ち止まって問題点を洗い出したりするなど、探究の質が向上した。また、さまざまな情報を取り扱う中で、プライバシーや著作権、発信する情報への責任などを意識するようになった。しかし、最も大きな変容は、身近にあったが知っているようで知らない点がたくさんあった商店会について語れるようになったり、何気ない変化に気付くようになったりするなど愛着が増したことが最も嬉しい変容である。

児童一人ひとりが目的や相手意識をはっきりともてるかが重要であると考える。そのためにも、総合的な学習の時間が始まる前の時期に行った、国語科での商店会の方々へのインタビューを通して、商店会の現状や働く方々の思いに触れたことが有効であった。

授業者からWebページやアプリケーション、プログラミングといった言葉は出さずに、従来の表現方法の効果について検証し、新たな表現方法を開拓する必要があると児童が実感し、Webページやアプリケーションに出会うように単元をデザインすることで、必要感にもとづいてプログラミングの体験をすることにつながった。

本単元を向かえるにあたっては、iPadの基本的な操作ができるようになっていたり、プレゼンテーションソフトや動画編集ソフト、プログラミングソフト等の活用スキルがあったり、学習での有用性を児童が実感していたりするように情報活用能力を系統的、段階的に育むことが不可欠であった。児童は4年生からプレゼンテーションソフトを用いて学習経験を積んでいたが、低学年から教科等で様々なソフトウェアを用いて学習履歴があるとより充実する。

本単元の骨組みとして用意していただいたプロトタイプ制作は、ハイパーリンク機能を活用し、児童が主体的に制作を進める上で丁度よい難易度であり、小学校でプログラミングの基礎基本に触れておくことで中学校段階以降で本格的なアプリケーションを開発することが可能になるなど、将来に向けた学びの充実にもつながるように思う。

補足

横浜市立荏田東第一小学校について

創立36周年、荏田南近隣センター商店会(えだきん商店会)と同じくして創立し、開校より商店会や地域の住人とともに歩んできた。地域に開けた学校として、商店会の花壇の花植えを地域の方とともにしたり、緑道を清掃したり、商店会主催の行事に教職員や児童が参加したりして、年間を通して交流している。学習活動では、商店会の店主の方々や地域に暮らしているお年寄りにインタビューをしたり、学習成果を発表したりするなど、結びつきがとても強く、地域に愛され支えられている。

えだきん商店会

荏田南近隣センター商店会。荏田東第一小学校のすぐ裏にあり、飲食店や電気店、信用金庫など近隣の住人に必要なお店がそろっている。丁寧に手入れのされた花々は季節よって違った表情を見せ、地域住民の憩いの場となっている。商店会の方々は、節分や夏祭り、ハロウィンなどの行事を企画、運営し、子どもたちに楽しんでもらうため力の限りを尽くし、商店会の発展に向けて一丸となって歩んでいる。

美里町について

熊本県のほぼ中央に位置している自然豊かな地域。

授業者がWebページやアプリケーションを活用して地域振興を図っている地域を探している際に発見した。児童が課題解決の手段として、美里町のWebページやアプリケーションの情報収集をすると、自分たちの課題解決に効果的だと判断し、開発に関わった職員にインタビューを行うこととなった。

観光地やアクティビティ、イベントや便利ツールの紹介など、美里町をもっとたのしむためのアプリケーション(みさとりっぷ)、町の魅力を発信する活動をしており、今回の学習活動の参考にさせていただいた。

美里町Webサイト https://www.town.kumamoto-misato.lg.jp

実践の概要動画(YouTube文部科学省公式動画チャンネル)

みらプロ2019「人と人をつなぎ、笑顔がいっぱいえだきん商店会」~神奈川県横浜市立荏田東第一小学校(協力:Apple Japan, Inc)での実践~

参考添付資料

実施事例の詳細(PDF)

参考資料

関連教材情報

Swift Playgrounds™

| 教材タイプ: | テキスト言語 ビジュアル言語 |

|---|---|

| 動作環境: | iOS |