新着情報詳細

地方版IoT推進ラボの取組紹介

未来の学びコンソーシアム事務局

プログラミングなどの技術を土台としたIoT(Internet of Things:モノのインターネット)、ビッグデータ、AI(人工知能)のテクノロジーが実社会での課題解決にどのように活かされているか、地域におけるIoTビジネスの創出を支援する「地方版IoT推進ラボ」の取組をご紹介します。

「地方版IoT推進ラボ」とは

昨今、地方においては、急速な人口減少・少子高齢化により、産業の縮小や若者の流出による担い手不足など、都市部以上に深刻な課題に直面しています。こうした課題の解決のためには、IoT、ビッグデータ、AIなどのデジタルテクノロジーを活用しながら、地方発の新たな価値創出や熟練した技能の伝承などにより現状を打破することが重要になっています。

そこで、経済産業省・総務省が創設した「IoT推進コンソーシアム」における先進的モデル創出ワーキンググループ「IoT推進ラボ」を地方にも広げ、テクノロジーを活用した地域課題の解決を図ろうと、2016年に「地方版IoT推進ラボ」を立ち上げました。

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構では、地域における新たな価値創造に向けてIoTプロジェクトを創出する取組を全国から募集し、(1)地域の独自性があるかという「地域性」、(2)自立するためのシナリオやキーパーソンがいるかという「自治体の積極性と継続性」、(3)事業主体などが連携しているかという「多様性と一体感」の3つの判断基準から選定しています。選定を受けたラボに対しては、専門家派遣を通じた技術的なアドバイスや広報活動への協力など、様々な支援を行っています。

地方の具体的な取組

北海道士幌町(農業)の取組

士幌町は、北海道帯広市の北部に位置する人口約6,200人の町で農業を中心に発展してきましたが、学校を卒業した若者が町を離れてしまい、人口の減少や農業の担い手不足、農業の生産性の低下といった課題を抱えていました。そこで、士幌高校の教頭先生が発起人となり、地方版IoT推進ラボの第1弾募集に応募されました。

具体的な取組としては、士幌高校が所有する実証農場に、温度・湿度や土壌の水分、日射量などを測定できる農業用のIoT機器を設置。収集したデータを生物学的に分析することで、生徒たちがデータを活用した農作物の栽培技術を身に付けられるようになったといいます。その結果、科学的なスキルを持つ農業人材の育成や士幌町全体の農業の生産性向上にもつながっています。

さらには、農業生産の環境的、経済的および社会的な持続性に向けた国際認証である「GLOBAL G.A.P」をニンニクやニンジンといった品目で取得したり、生徒の草案をもとに会社を創って6次産業を本格化したりと、高校として全国的に珍しい成果を上げています。

画像提供:士幌町IoT推進ラボ

宮城県仙台市(水産業)の取組

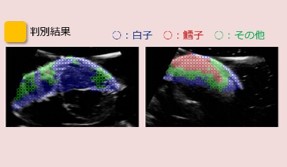

宮城県は日本でも漁業がさかんな地域の一つですが、東日本大震災以降、水産加工業の人手不足が深刻になっていました。そこで、喫緊の課題への対応として、漁業における高付加価値化や省力化のために、漁協・IoT関連企業と東北大学等が連携し、超音波エコー画像を用いた魚の雄雌判別装置を開発しました。

タラは外観から雄・雌を判断することが難しく、卵を取り出して雄雌を判断(雄は白子、雌は魚卵)すると商品価値が下がってしまいます。雄だと高値で売れますが、多くの場合、高値が付きにくいけれども、雄か雌か分からないまま出荷されていたといいます。

この雄雌判別装置は、魚のお腹に超音波を当て、エコー画像からソフトウエアにより雄雌を自動で判別することができるものです。装置の活用により、効率的かつ確実にタラの雄雌の仕分け作業ができるようになり、白子を持ち高値がつく雄の確認量を増やすことで収益力の向上につながっています。

さらに、この装置は、2018年春に製品化され、全国の漁業関係者向けに販売もされています。

画像提供:せんだいIoT推進ラボ

担当企画官からのメッセージ:経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課 企画官 大西 啓仁

「地方版IoT推進ラボ」は、様々な地域の抱える課題を解決するために、様々な事業者や行政が連携して取り組む枠組みです。こうした取組の中には、課題に取り組む研究開発会議や実証研究、子どもたちを交えたプログラミング教育など様々な取組が行われています。今後、経済社会において、益々デジタル化が浸透する中で、人材の素養として、プログラミング技術をはじめとして、情報技術への理解、操作等が一層求められます。

また、先般学習指導要領が改訂され、2020年度から小学校でのプログラミング教育が必修化されます。

「地方版IoT推進ラボ」の多くのメンバーは地域の事業者から構成されていますので、地域の子どもたちが、学校の授業、あるいは学校外の活動としてこれらの事業者と交流することにより、子どもたちが実学での学習の面白さなどを体感し、多くの気づきを引き起こすこともでき、プログラミング教育の充実に繋げていくことができるものと考えています。

大西 啓仁(おおにし ひろし)

1985年通商産業省(現 経済産業省)入省。生活産業局(現 製造産業局)総務課、中小企業庁経営支援課、大臣官房、サービス政策課などを経て、2017年7月より現職。地方版IoT推進ラボのほか、テレワークなどに取り組んでいる。