ロボットがめいろを行く!

- 学習活動の分類:

- 対象学年:

小学校第4学年

- 教材タイプ:

タンジブル, アンプラグド

- 使用ツール:

プログラミングロボットTrue True

- 実施主体:

大阪市立宝栄小学校

- 実施都道府県:

大阪府

- 事業区分:

市区町村事業

- 自治体名:

大阪市

- 学校名:

大阪市立宝栄小学校

- 情報提供者:

- コスト・環境:

ロボット・大型モニタ・書画カメラ

- 実施事例の詳細:

ロボットがめいろを行く!(PDF)

【学習活動の概要】

l 学習活動の目標

○ ロボットTrueTrue(以下、「ロボット」とする)は入力したカードの順に動くことを理解し、自分の考え通りにロボットを動かすことができる。

○ 迷路問題を作ったり、解決したりするために自分たちが意図する動き実現できるように、2人1組のグループで話し合いながら試行錯誤して学習に取り組むことができる。

○ プログラミングと動きの関連を知り、身近にプログラムが存在することに気付くことができる。

2学習活動の内容

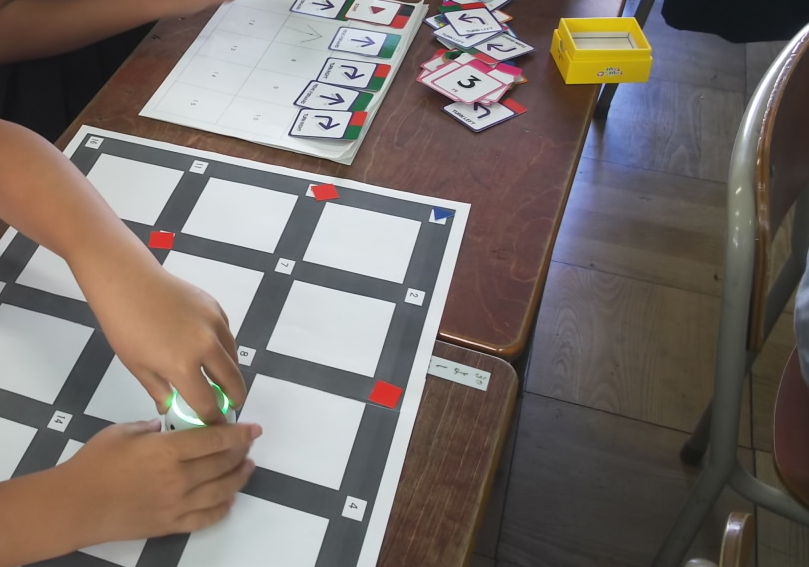

今回使用するロボットはコンピュータを使わずにカードを使って制御するものである。したがって、プログラミング言語の入力の必要はない。コンピュータも使用しないので、キーボード操作や接続等に気遣うことなく、児童にとっても指導者にとっても取り組みやすいものであると考える。しかしコンピュータ等を使わないので、自分の考えたプログラムの履歴が残らない。そこで、入力の履歴を残せるように工夫する必要がある。

基本の動きを体験させる際に、繰り返し、後進、左右の回転を紹介する。また、直進・90°回転を4回繰り返すと正方形をなぞる動き等も紹介する。その上で迷路の問題作りに取り組ませた。

迷路はロボットが一命令で動く距離をマスの1辺の長さに設定したマップを使用する。スタートとゴール、その間に3つの落とし穴を設定する問題である。これを互いに出し合い、解いていく学習を計画した。

ロボットへの命令は独自のカードでの入力となるが、カード一枚一枚がコードであり、ビジュアルプログラミングではブロックの一片となる。この学習での経験はビジュアルプログラミングにつながるものと考える。また、迷路という児童に人気のあるジャンルを学習課題とした。命令通りにロボットが動くという魅力もあり、うまくいかなくても、粘り強く意欲的に道順・方向などをシミュレートして取り組むことで、プログラミング思考につながるものと考えた。

児童は問題を作る時も、解くときも体を動かしたりロボットの動きを言葉にしたりしていた。言葉を順序立てて組み立てていく考え方はプログラミングと作文・言語活動との関連を感じる。