小学校家庭科におけるプログラミング教育

小学校家庭科におけるプログラミング教育について、なにを狙いとしてどのように行われることが期待されるのか、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官の筒井 恭子さんにお話を伺いました。

小学校家庭科におけるプログラミング教育をお聞きしました。

Q1. 家庭科においてプログラミング教育はどのように扱われるのでしょうか?

家庭科におけるプログラミング教育については、家庭科において育成を目指す資質・能力を育む学習の中で行われるものです。つまり、家庭科の学習において習得すべき知識や、育成すべき思考力、判断力、表現力等をプログラミング体験を通して身に付ける学習になっていることが必要となります。

ただし、日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能は、実践的・体験的な活動を通して育成することとしていますから、プログラミング体験については、実践的・体験的な活動の代替として行うのではなく、例えば、実習の前にシミュレーションとして行ったり、実習の後に振り返りとして行ったりすることが考えられます。

Q2. 家庭科におけるプログラミング教育の実践事例について紹介いただけますか?

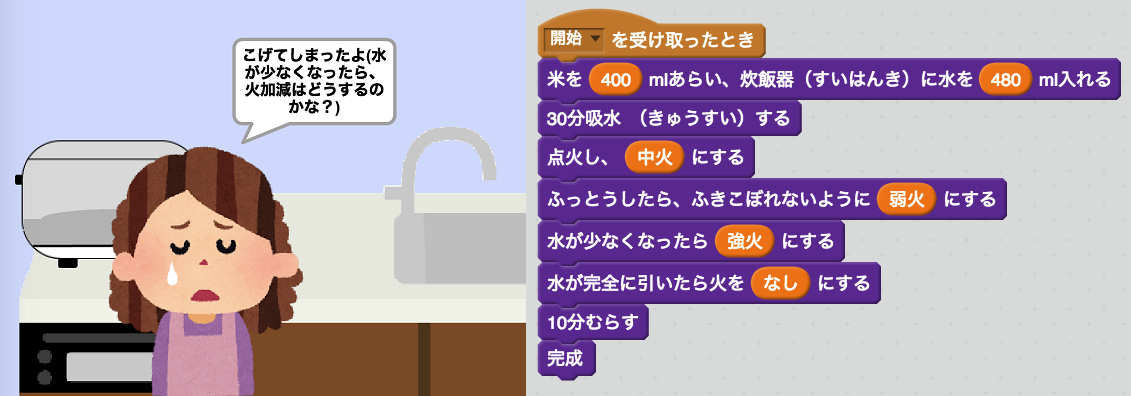

第6学年の朝食づくりの題材では、家庭での実践につながるように、米飯と組み合わせた1食分を一人で調理することとしています。そのため、米飯の調理については自動炊飯器による炊飯を行います。ここでは、第5学年の鍋での炊飯の経験を生かし、「スクラッチ」で作成された「家庭科 - 炊飯器シミュレータ」を用いて、ご飯をおいしく炊くためのプログラミング体験を行う実践事例を紹介します。

「本題材のねらいは、自動炊飯器に組み込まれているプログラムを考える活動を通して、炊飯の一連の手順について理解するとともに、調理の手順を考えることがプログラミング的思考の育成につながることや身近な生活でコンピュータが活用されていることにも気付くことができるようにすることです。

児童は、水加減や浸水時間、火加減、蒸らしなどの炊飯に関する一連の手順について、コンピュータ上で並べ替えと条件設定を行います。その際、一連の手順や条件が誤っていると、ご飯が水っぽくなったり焦げてしまったりするため、おいしく炊くためにはどうすればよいのか、プログラミング体験を通して考え、分かったことや気付いたことをグループや学級内で発表し合います。

また、一人で調理する場合には、プログラミング体験と同様に、調理の手順や時間配分を工夫する必要があることに気付くようにし、各自の調理計画(主菜・副菜・みそ汁)を工夫することを確認します。

最後に、自動炊飯器の他にも身近な生活には、プログラムされたコンピュータが活用されているものがないか、グループや学級内で発表し合います。

このように、炊飯の一連の手順を理解するだけではなく、自動炊飯器がどのようにプログラムされているのか、身近な家電製品がどのような仕組みになっているのかなどに関心をもつことにもつながる学習となっています。

Q3. 上記の実践事例以外で、家庭科においてどのような題材でプログラミング教育が実践できそうでしょうか?

今回御紹介した事例と同様に、実際の家電製品のプログラムを考えるという学習が考えられます。例えば、手洗いの洗濯の題材では、電気洗濯機を教材として扱うことができます。

また、自分が意図する一連の活動を実現するために,どのような動きの組合せが必要か、より意図した活動に近づけるには、この組み合わせをどのように改善するとよいのか、といったことを論理的に考えていく“プログラミング的思考”の育成という観点からは、炊飯以外にも、みそ汁の作り方やゆでる、いためる調理の一連の手順を考えることが、その育成につながるのではないでしょうか。製作についても、今回の改訂で扱うこととしている袋などを扱い、製作の手順を考える活動が考えられます。ただし、単に手順をシミュレーションするだけであれば、コンピュータを使ってプログラミングをする必要性はありません。児童が、よりよく手順を考えることができるプログラミング体験となるよう、プログラミング教材自体の工夫や指導上の工夫が必要だと思います。

Q4. 一方で、家庭科におけるプログラミング教育について、どのような授業は適切ではないとお考えでしょうか?

家庭科においては、衣食住などに関する実践的・体験的な学習を通して、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けたり、知識及び技能を活用して、身近な生活の課題を解決したり、家庭や地域で実践したりできるようにすることを目指しています。このため、調理、製作等の実習や観察、調査、実験などの実践的・体験的な活動を通して、実感を伴って理解する学習が大切です。実践的・体験的な活動の代替としてプログラミング体験を行うことは適切ではありません。また、プログラミング体験を通して、家庭科の資質・能力が育成されなければ適切な授業とは言えません。

Q5. 家庭科においてプログラミング教育を行う際、どんなプログラミング環境や教材があると望ましいのでしょうか?

家庭科の学習の中で、児童がコンピュータを活用してプログラミングを体験する時間はそれほど多くは取れないため、事前に色々な準備をしておくことが大切です。今回御紹介した事例のように、ブロックを並べ替えればできるという、児童が、操作の仕方を時間をかけずに理解でき、かつ、簡単に操作できる教材があると、家庭科の指導に当たる全ての先生方にプログラミング教育に取り組んでいただけると思います。ただし、プログラミングソフトについては、コンピュータの機種により動作しないものもあるので、事前に確認しておく必要があります。

また、プログラミング教材については、ただシミュレーションを行うだけのものであれば、家庭科の学習におけるプログラミング体験にはなりません。指導上の工夫はもちろん、プログラミング教材自体に、児童がよりよく手順を考えることができるような仕掛けや工夫が必要だと思います。

Q6. 最後に、プログラミング教育にどの様な期待をお持ちでしょうか?

家庭科における学習方法の特質である実践的・体験的な活動とプログラミング体験の両方を経験することにより、身近な物にコンピュータが活用され、プログラミングにより生活の便利さや豊かさがもたらされていることに気付くことができます。また、プログラミング体験を通して手順を考えることで、課題の解決には必要な手順があることに気付くことができます。

日常生活の課題を解決する力を養う家庭科においては、実生活と関連を図った問題解決的な学習に取り組むことが大切ですが、その際、効果的にプログラミング体験を取り入れるなど、より一層、指導の充実を図っていただきたいと思います。

石川県内の公立中学校・高等学校教諭、石川県教育委員会小松教育事務所指導主事、公立小学校教諭を経て平成21年から現職。

(役職名は記事公表時のものです)