お話を伺った先生

- 市川 幸子(いちかわ さちこ)

-

副校長。数学科・情報科。2022年度より現職。2023年度より探究推進委員会のリーダーを兼任している。

1年前期は普通科・理数科の混在チームで探究的企業訪問

本校では「総合的な探究の時間(探究)」全体を、「ゆりかご」を意味する「揺籃」と呼んでいます。予測不可能な時代に対応するため、キャリア教育をベースとした主体的な学習者を育むことが目的です。大学合格の先で何をするのか、学生時代の学びを人生にどう活かすのかを考える取組にしたいと考えています。

本校では伝統的に生徒自治を大切にしており、生徒運営による行事を学年ごとに行っています。以前は1年で遠泳を行う海浜教室を行っていたのですが、安全面や衛生面から時流に合わない、自治の精神を継承しながらもっとこれからの学びに役立つ活動にしようと2022年度から開始したものが、キャリア教育も兼ねた探究的企業訪問「スタディツアー」です。

1年前期は9月のスタディツアーに向け、共通の興味をもつ普通科と理数科の混合チームで業界を研究。まず、チームで架空の会社を設立し、身近な商品ができあがるまでに関わる「ひと」「もの」について整理したり疑問を見つけたりしていきます。次に、インタビューやアポイントメントの取り方も学んだうえで、自分たちが興味をもった業界からいくつかの企業をピックアップ。企業へのアポイントを自分たちでとることとしています。

スタディツアーの当日は東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターに2泊3日で滞在し、初日はこれからの学びをテーマに、研究者や社会人、起業家などの講演をお聞きします。2日目は各チームでアポイントをとった企業を訪問してインタビューを行います。2023年度は45社の協力を得ることができました。スタディツアーを通して働くことの意義や働くまでに学ぶべきことをイメージし、課題研究へのモチベーション向上につながればと考えています。

1年後期から「沼東ゼミ」で「誰かを幸せにする」をテーマに課題探究

グループ単位で課題探究を行う「沼東ゼミ」は、1年後期から開始します。こちらも「自走する学び」をめざしており、「好きなこと」「興味があること」を基に編成したグループで「誰かを幸せにする」をテーマに課題探究を行い、年度末の発表会の準備を行います。

2年では、理数科と普通科それぞれに分かれて、より専門的な課題を設定して探究します。1年次に取り組んだテーマを継続する生徒や、理数科ならではのテーマを新たに設定する生徒がおり、教員の力に頼らず、自ら問いを立て、資料を集め、分析しています。中間発表で質問し合うブラッシュアップの機会も設け、年度末には1・2年合同で沼東ゼミ探究発表会を行います。

生徒は休み時間や放課後にも課題探究に取り組んでいる。(提供:静岡県立沼津東高等学校)

沼東ゼミ探究発表会では大学院生や大学教授も参加

2023年度の沼東ゼミ探究発表会では、1年はポスターセッション方式で発表し、大学生や大学院生の協力を得て研究成果を評価したり質問したりしてもらえるようにしました。「戦争文学に見る価値観の比較」「トリリンガルとなる一番の近道」「AIで変わる私の見せ方」など多彩なテーマで69の発表がありました。大学生や大学院生の参加は、「専門家や先輩のコメントがあると発表会がより充実する」という教員の声から取り入れたものです。

2年は学会方式とし、「政治・経済・社会科学」「音楽・芸術・建築」「医学・薬学・健康科学」などテーマごとに9教室に分かれて研究成果をプレゼンテーションします。こちらも「文豪の作品を読む理由」「少年犯罪の再発を減らす」「校則について」「フコイダン」など多彩なテーマで62の発表があり、大学の研究者に評価していただきました。

「沼東の英語教育を変える」をテーマに、ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業(WWL)に参加している近隣高校の英語の授業について、ヒアリングに行くグループや、中学校の生徒指導を変えたいという問題意識をもって中学校にアンケートの協力を依頼するグループもあり、生徒の興味や問題意識の広がりを感じています。

これまでの「理数探究」の取組が支えになった

本校は1986年に理数科を設置しており、課題研究に長らく取り組んでいます。物理・化学・生物・地学・数学の中から一分野を選択し、それを基にチームを編成し、チームごとにテーマを決定して実験・研究を進めるものです。大学や企業を見学する校外研修、課題研究中間発表会、課題研究発表会も行っており、沼東ゼミでは、この課題研究の取組が役立ちました。

探究の成果を可視化

1年間の取組はパンフレット化して生徒に配付するとともに、本校の学びを知るための資料として中学生の一日体験入学の際にも配付しています。探究論文の要旨を掲載した「探究論文集」も作成。一人ひとりの論文には二次元コードからアクセスできるようにしました。

「探究論文集」には探究論文の要旨と二次元コードを掲載。「沼東ゼミ探究発表会」のパンフレットも作成した。

探究の成果を見える化するため、境遇活用スキル(CPFOST)を年1回(5月末)測定し、定点観測をしています。本調査は日本キャリア教育学会に所属している本校の教員が計画的偶発性理論(※)について大学・学会の協力を得て調査しているもので、66項目について5~7段階で自己評価していきます。

本調査では「計画された偶発性」における5つのスキル「興味」「継続」「変化」「楽観」「開始」に「紐帯(人間関係)」を加えた6つのスキルを分析します。これによると本校の生徒は「楽観」すなわち楽しむ力と、「紐帯(人間関係)」つまり、ほかとつながる力が低いという傾向がありました。また、探究への満足度が2023年度では2極分化していたのですが、2024年度では山一つになり改善されました。

改善の理由は二つあると考えています。昨年度は、探究担当の強力なリーダーシップで進んだものの、全体への理解が浸透しきっていない面もありましたが、1年を経て理解が浸透し、教員が3年間の見通しをもった活動として取り組むことができた点、新課程が始まった際に、1年生が上級生と探究のテーマ設定や進め方、進路決定へのプロセスなどについて交流する時間を5月に設けたことで、生徒自身も見通しや期待をもって取組ができた点です。

現在、探究担当を中心に、本校の生徒の強みを活かし、弱みを克服する方法を検討しているところです。

※クランボルツのプランドハップンスタンス理論に基づく、変化に対応することを前提としたキャリア論。ポイントは以下。

①キャリアの8割は偶然の出来事によって形成される。

②偶然の出来事を利用してキャリア形成に役立てる。

③自ら偶然の出来事を引き寄せるよう働きかけ、積極的にキャリア形成の機会を創出する。

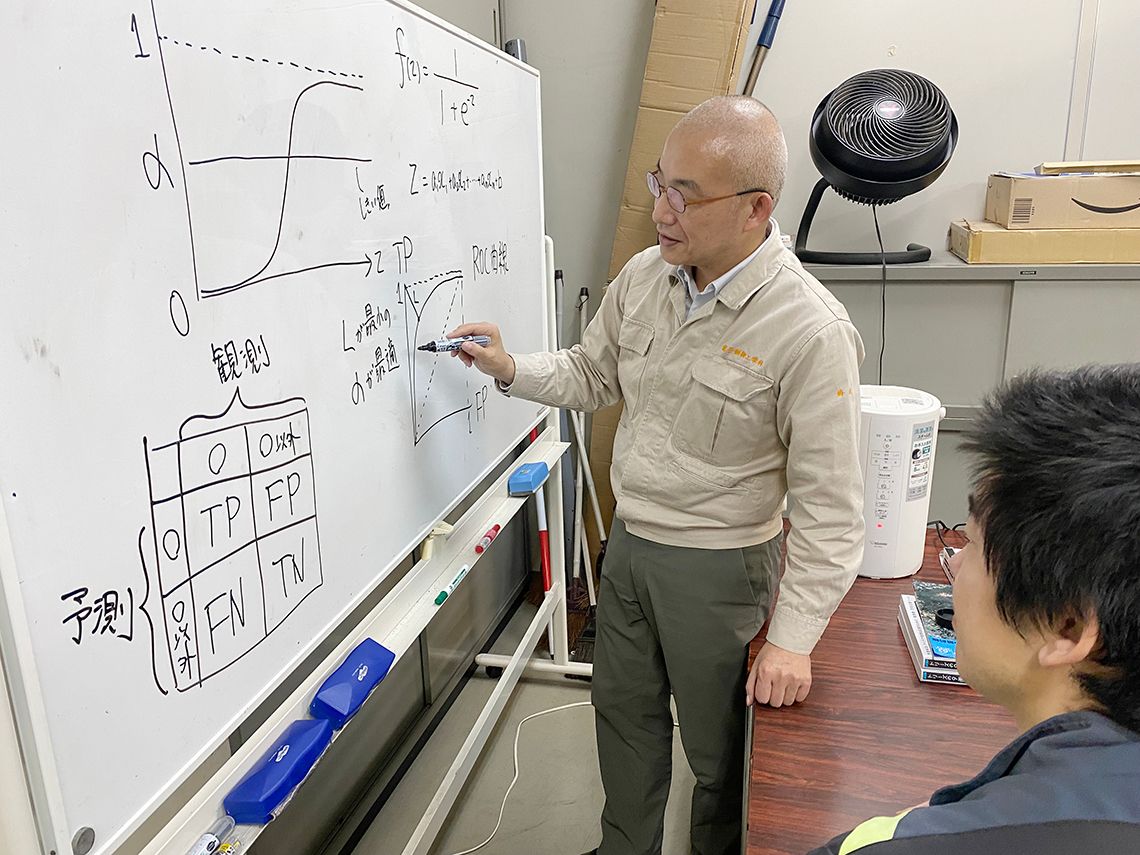

本校情報教員に向けて工業高等専門学校の先生による「データ分析におけるモデル評価」の研修を行った。(提供:静岡県立沼津東高等学校)

GIGAスクール環境や探究を経て生徒が変わった

1年から探究を行っていますが、コロナ禍やGIGAスクール環境を経て入学してくる生徒はこれまでの生徒とは異なる面があると感じています。

例えば本校では入学時、学校が指定した機種の情報端末を生徒が購入し、各自で設定を行っていますが、生徒はスムーズに設定しています。また、グループで探究を行う場合も、発表が苦手な生徒を得意な生徒が上手くフォローしながら進めることができています。欠席した生徒のために遠隔授業も日常的に行っていますが、画面の向こうの生徒が見やすいようにPCの画角を調整するなどの配慮も自らできています。世の中のさまざまな変動・経験を経て、探究活動で自ら試行錯誤したり自己調整したりする素地ができている、と感じています。

2、3年については、沼東ゼミを通じて進路の傾向が変わりました。自分が学びたい、研究したい大学や学科を調べ、それを進路に結び付けて考える傾向が明らかに高まりました。さらに、探究を始める前よりも全体的に志望校のレベルが上がっているように感じています。「ここで学びたい」という気持ちが強くなっているせいか、志望校への入学をめざして浪人を選択する生徒も、探究実施以前よりも増えている印象です。

生徒は沼東ゼミについて「どのような実験を行えば知りたい結果を得られるのか苦闘しながら探究を進めた」「少年犯罪の再発を減らすために何ができるかについて探究し、多様な視点から考えたことで、新たな関心と課題が生まれた」「マクロな視点からミクロな視点へ研究を進めることができた。一般性や対称性をもたせることの難しさも学んだ」と、それぞれの手応えを報告しています。

沼東ゼミ探究発表会を地域や中学生にも公表

2022年度の探究発表会は校内で行いましたが、年度末に教員で行った探究に関する振り返りでは、生徒の発表内容に関して、研究者など専門的な知見に基づいたアドバイスがほしい、中学生や保護者の方にも本校の学びを見てもらいたいという意見もあり、2023年度は市内のコンベンション施設を借りて一般の方々にも公開しました。

本校への入学を検討している中学生やその保護者は、「進学校なので受験勉強中心かと思っていたが、予想と異なり、さまざまな活動をしていることがわかった」「高校生が皆、楽しそうに研究を行っている」と、学校評価につながっています。

生徒は大学生や大学教員のコメントに真剣に耳を傾けており、新たな学びや進路への意欲につながっているようで、2024年度も実施予定です。

成果発表会で1年はポスター発表を実施。地域の方や中学生も参加した。(提供:静岡県立沼津東高等学校)

DXハイスクール環境でハイスペックPCなど配備

本校は、2023年度補正予算による高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に採択されています。静岡県ではGIGAスクール構想により1人1台端末が配備されたことにより、高校におけるPC室の予算がなくなりましたが、自分の端末ではできない学習もあることから、本校ではDXハイスクール予算によりPC室を整備しました。さらに持ち運び可能なハイスペックPC3台も整備。現在、生成AIを研究テーマにしている理数科の生徒が利用しています。

校内どこからでも印刷できるネットワークプリンタは、1年生のポスター発表の際に利用できると考えて整備しました。DXハイスクールで整備した環境を沼東ゼミでも活かしていきたいと考えています。

DXハイスクールにより整備したPCとiPadで情報の課題を実施。プリンタも導入した。

沼東ゼミ4年間の成果と課題

探究を始めた初年度は、探究活動の全体像について全教職員で共通のイメージをもてていないという面がありつつも、とにかくやってみようと走り抜けた1年でした。やってみなければ成果も課題もわからない、と改めて感じています。

2年目になると、1年間取り組んだことで、教員それぞれが全体像をイメージすることができるようになりました。学年の探究推進委員が中心となってグループウェア(Google for Education)で情報を共有しながら進めることで、進行も中身もブラッシュアップできたと感じています。オンラインで情報共有する仕組みは学校外からも利用でき、スムーズな意思疎通やコミュニケーションに役立ちました。

スタディツアーや沼東ゼミ探究発表会については、企業に依頼してサポートを受けています。サポート内容は、講演の講師や、生徒発表にアドバイスをいただく研究者や大学生、生徒がアポイントをとる企業などの紹介、探究発表会のパンフレット作成や当日の運営などです。生徒自身で企業にアポイントを依頼することが基本ではあるものの、すべてのチームが自力で行うことは難しいため、支援体制が必要です。教員も多忙で、発表会の企画や当日の運営は、可能な限り外部の力を借りたいと考えました。企業に支援を依頼するための予算は助成金(一般財団法人 三菱みらい育成財団)で確保しましたが、助成金がなくても活動を継続できるような仕組みとすることも今後、解決していきたい課題の一つです。例えば探究発表会でアドバイスをいただいている研究者や大学生は、将来的には本校で沼東ゼミを体験した卒業生に依頼できればと考えています。

また、生徒が探究する時間の確保も課題です。高校生は授業や部活動、塾や習い事と大変忙しく、探究が自走し始めると時間が不足してしまうのです。そのため次年度は生徒負荷を軽減できるように、全体スケジュールや行事の調整なども検討します。探究は、多くの高校で進められていますが、教育活動における量から質への転換も考える必要があります。

探究的な活動も4年目を迎え、現在抱えている課題を一つずつ解決していきたいと考えています。

※本記事の情報は取材時点(2024年11月)のものです。

静岡県立沼津東高等学校

1901年、静岡県沼津中学校として開校し、2021年に創立120年を迎えた。1949年、静岡県立沼津東高等学校と改称。1986年に理数科設置。1996年、県内の全日制高校として初の単位制を導入。自由を尊重する生徒による自治の伝統を現在も継承している。90周年事業で、校舎から独立した図書館を設置。3万8000冊を越える蔵書がある。2028年に新校舎を設置し「探究室」を設ける予定。