お話を伺った先生

- 廣瀬 志保(ひろせ しほ)

-

校長。山梨県立吉田高等学校教頭、総合教育センター主幹・指導主事を経て、2022年度より現職。理科教員時代から一貫して探究学習に取り組んでいる。著書に「高校生のための『探究学習』ワーク」「『探究』を探究する―本気で取り組む高校の探究活動」(共著)などがある。

- 木下 花子(きのした はなこ)

-

研究開発主任 総合学科主任 国語科教諭。2023年度に同校着任。企画研修部に所属し、総合学科1年生の副担任として笛吹グローカルの授業を担当。2024年度は研究開発主任と総合学科主任を兼任。2年生の笛吹グローカルの授業を担当している。

- 原田 美奈子(はらだ みなこ)

-

研究開発副主任 国語科教諭。2023年度に同校着任。普通科2年生の副担任として笛吹グローカルの授業を担当。2024年度は総合学科1年生の副担任。企画研修部で笛吹グローカルの授業づくりを行っている。

生徒だけでなく、伴走する教員の育成もめざす

本校は、普通科、食品化学科、果樹園芸科、総合学科の4学科5コースの総合制高校です。普通科と国際教養科の山梨県立石和高校と、農業高校の山梨県立山梨園芸高校の2校が統合されたこともあり、以前は学科間のつながりが弱く、総合制の良さが活かされていないことが課題の一つでした。また、学校と地域とのつながりはあるものの、「点と点」に過ぎず、広がりがなかったことも課題に感じていました。

そうしたなか「探究的な学び」を根付かせることにより、全校で学科や教科を越えて横断的にすることで、生徒の学びはもちろん、教員自身の育成にもつながるのではと考え、取組を始めました。

まず文部科学省の2023年度からの研究開発学校に手をあげ、教科横断STEAM型の新教科「笛吹グローカル」を研究開発課題としました。進学校でもなく、地域の公立である本校が研究開発学校となることは簡単ではありませんでした。管理職と教員が密に対話を行い、学校全体でカリキュラム改善と教員の育成に取り組みました。具体的には、ワークショップや識者による講演などの研修を行い、校内はもちろん、県内の教員も幅広く参加できるようにし、探究を伴走できる教員育成に着手しました。

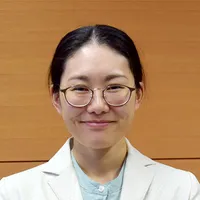

「笛吹グローカル」の学習の流れ(提供:山梨県立笛吹高等学校)

さらに同時期に学校運営協議会を発足し、コミュニティ・スクールを導入しました。学校運営協議会は、PTA、同窓会、地域住民、笛吹市、小中学校長、短大・大学、産業界の方々と、本校の校長と教職員で構成されています。地域に開かれた教育課程の実現に向けて、地域と学校のパイプ役となるだけでなく、実際に講師として生徒にお話をしていただいたり、学校外で生徒が行った地域マルシェで一緒に活動していただいたりと、学校の応援団として支えていただいております。

学校運営協議会委員と生徒との懇談会(提供:山梨県立笛吹高等学校)

生徒の参画力を養う地域探究活動「笛吹グローカル」

笛吹グローカルを始めるにあたり、もっとも重要だったのが、カリキュラムデザインです。全教員と相談した結果、総合的な探究の時間、理科、情報科から合計7単位としました。この7単位は、将来的に生徒数の減少などで学科が減ることになった際も、どの学科でも笛吹グローカルを継続できるよう設計しました。

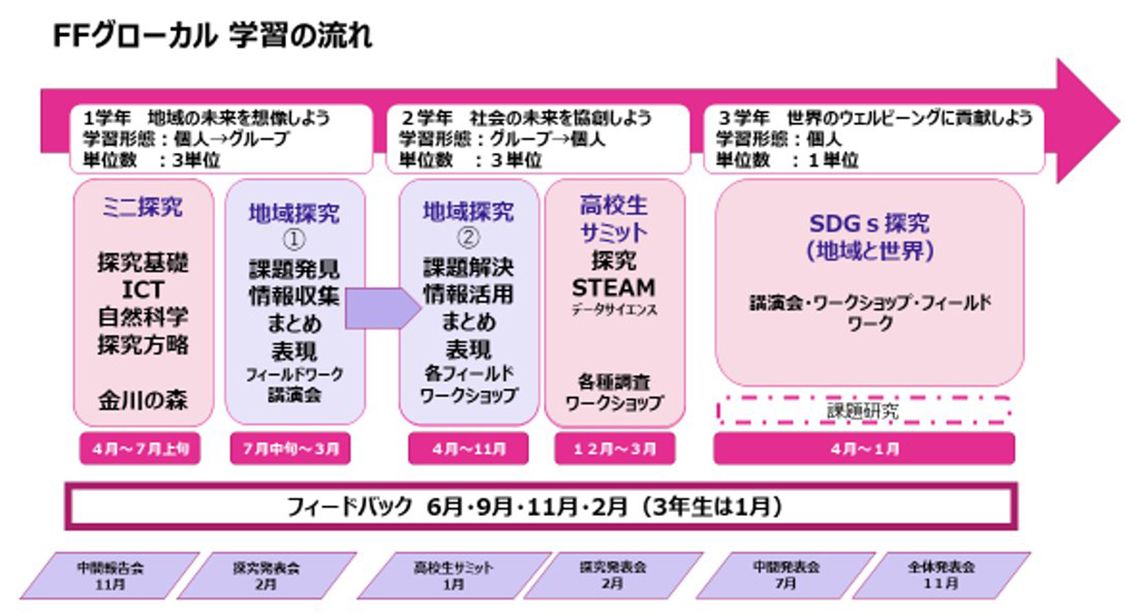

カリキュラム作成は手探りではありましたが、本校のグラデーション・ポリシー(GP)として習得力、理解力、思考力、表現力、継続力、参画力があり、そのなかでも地域に貢献する人材としての「参画力」を育成したいということが、研究開発の分掌内で固まっていました。そのうえで「参画力を養うためには、どのように進めていくのがよいか」を、研究開発のメンバーが中心となって考えました。

笛吹高等学校のグランドデザイン(提供:山梨県立笛吹高等学校)

研究開発学校の期間は4年間ですが、少しでも早期に着手したいと考え、初年度の2023年度より、できるところから授業をスタートしました。教科横断STEAM型をめざし、情報や理科の見方や考え方などを働かせて、生徒たちが地域の課題や自分たちの問題を、どう解決していけるかを考えて進めていきます。

初年度の実践から、探究のサイクルは個人やグループなどで複数回まわしていくことが効果的であるとわかりました。そこで、2年目にあたる2024年度からは、1年生は導入となる個人のミニ探究からグループによる地域探究へ、2年生は1年次から始めたグループ探究を行った後、1月に開催される「高校生世界農業遺産サミット」での成果発表をめざす活動へと、探究のサイクルを継続していくようにしました。集大成となる3年生は、「地域と世界」をテーマに個人探究を行います。

探究活動においては課題の設定が重要です。課題設定につなげるためにも地域のことを知る必要があります。そのきっかけとして、1年1学期に「笛吹ワークショップ」を行います。ここでは、地域で活躍する方をお招きし、「歴史」「文化」「自然」「福祉」「観光・経済」など、探究に関わる14の分野でそれぞれ対話やワークショップを行います。生徒はそのなかから興味のある3つをまわり、地域のことを知りながら、自分の探究課題を考えています。

「笛吹グローカル」が学科の壁を壊し、教員の共通語になりつつある

2024年度の笛吹グローカルは、1年生47グループ、2年生35グループに分かれて活動しています。生徒たちは、自分たちの興味関心に従って2~6人程度のグループに分かれて課題を設定し、探究活動を進めます。このグループ分けは、学科の枠を取り払って興味関心のある分野に分かれ、それぞれに担当教員がつくため、多くの教員が関わっています。教科やクラス、学科という枠を越えたことで、当初の課題だった学科間のつながりが高まる効果もありました。

グループで「笛吹グローカル」の活動を行う。

さらに探究活動を進めていくと、例えば、学校外の方への依頼やお礼の手紙の書き方は国語、表計算ソフトの使い方や情報セキュリティ、データ分析やアルゴリズムについては情報、植生などの観察については生物、気候については地理など、生徒はわからないことについて専門の教員に直接聞きに行きます。これによって、生徒と教員、そして教員間にも新たなつながりが生まれました。

普段教室で学んだことを総動員して探究を進めるため、それまでバラバラだった知識が生徒にとって「生きた知識」になっており、教員としての手応えを感じています。

探究課題が“自分事”となり、「参画力」が身についた

生徒たちは笛吹グローカルを通じて、地元の生産物を活かした商品開発に協力する、地域の安全をサポートする、「マルシェ」を開催して自分たちがつくった野菜やお菓子などを販売する、公園における子どもたちの遊びを考えるなど、外部と関わったさまざまな活動を行っています。

活動を通して個々の生徒の変化や成長も数多く目にしました。例えば、自己肯定感の低かった生徒が、自分たちがつくった野菜を地域の高齢者の方々に販売し感謝された経験によって、その後、校内で行う探究の発表を堂々と行うようになりました。

2024年11月に開催された「ふれあいフェスタ笛吹」(提供:山梨県立笛吹高等学校)

また、ある生徒たちは笛吹グローカルの一環で、地元の中学校で、探究の授業のファシリテータを担当しました。教室ではあまり真剣に授業に向き合っていなかった生徒が、学校外で中学生と交流すると、ファシリテータとして自身の経験に基づいた的確なアドバイスを伝える様子もありました。また別の生徒は、素晴らしい探究の発表をした中学生に対し、その上を行く、多角的な視点からのアドバイスを行っていました。生徒たちにとっても、探究の課題が“自分事”になっていく様子が感じられた瞬間でした。笛吹グローカルを通じて、めざす参画力が生徒たちに身についていることを実感しています。

笛吹市内の中学校の「総合的な学習の時間」の授業では、笛吹高等学校の生徒たちが、探究学習のやりがいや楽しさを中学生に伝えた。(提供:山梨県立笛吹高等学校)

生徒たちの成長を感じられたシーンは、校内でも多数あります。これまでは自ら授業に参加するというより、良い評価や成績をもらうことを考えて参加していたような生徒が、笛吹グローカルの授業には前のめりになり、指示待ちだった態度から、自らどんどん動いて「先生、私たちに任せて!」と言うまでに成長しました。その生徒は、ひとり親家庭のための料理レシピをつくるというプロジェクトで、笛吹グローカルの活動をサポートしてくれる協働活動リーダーの方と相談しながら取り組んでいました。最終的に、家庭科の授業で習った調理法なども活用し、自分たちで考えたレシピを実演していました。生徒は段階を踏んでいくことで自信をつけて、自ら動き、実行できるまでに成長していったのです。

それまで教員がもっていた、「生徒たちは、教えてあげないとできないだろう」といった考えも変わりました。

ただ、主体性が芽生えるまでには個人差もあり、時間がかかります。1年かけてようやくその成果が表れた生徒もいます。あせらず、時間をかけてじっくりやっていくことが大切であることも、この2年間で学びました。

笛吹市産の桃を使ったお菓子づくりに挑戦するグループ

必要なのは課題解決に向けた実践の場の確保

笛吹グローカルを実践するうえでもっとも苦労したのは、生徒が立てた課題を解決するための学習環境を整えることです。この授業は、生徒が参画力を身につけられるように学習計画を立てています。一方で、生徒たちはグループごとに課題を設定しますので、それぞれの課題解決に向けた実践の場が必要になります。そのためご協力いただける方々と、日程や実践内容のすり合わせも必要になります。

1年目は、学校運営協議会の方々に関係者を紹介していただいたり、ご協力いただいたりしながら、少しずつ連携していただける地域の方々との関係を構築していきました。特に、笛吹市役所には何度もご協力いただきました。学校外の協力者の方々とは1回限りのお付き合いではなく、継続的に生徒に寄り添っていただきたいと考えています。地域にもそうした関係を望まれる方が多くいらっしゃることもわかってきました。このような地域との継続的な関係の構築は、一朝一夕にはできないものだと現在も痛感しております。

笛吹市の移住・定住パンフレットに「高校生が考える移住促進」を作成

40以上の企業や個人が協力。 笛吹グローカルで広がった地域との連携

課題としていた「点と点」だった地域との連携は、この2年で深まりました。「山梨県地域・学校の協働体制の構築と強化事業」では、人員確保の予算をいただき、地域とのつながりが強く、学校と社会をつないでくれる方をメンターとして迎えられたことも大きかったと感じています。こうしたメンターと出会うためには、本校がめざすビジョンを共有し、生徒に寄り添い、活動を支援していただける方を探し、学校運営協議会委員や地域連携コーディネーターというかたちで、学校から依頼することが重要だと考えています。

現在、笛吹グローカルの授業では40以上の企業や個人などの地域の方々と関わりがあります。学習活動の中心はあくまで生徒ですが、例えば、講演に来ていただいた際に生徒のアイデアに賛同してくださった地域の方々の協力により、笛吹グローカルの授業を飛び越えて、学校外で地域活性化を図るイベントも開催できるようになりました。

外部講師による「子どもの権利」についての講座(提供:山梨県立笛吹高等学校)

生徒たちの活動は、野菜販売機の設置や、笛吹市の果樹栽培を活かした「縄文土器パフェ」の開発、笛吹市への移住・定住を呼びかけるパンフレット制作協力など、多岐にわたりました。地域の方々にも感謝されるという経験により、生徒たちも自信がついたと感じています。

市内の果物の盗難被害を防ぐ対策を考えたグループは、警告用ポスターや監視カメラを提案

3年「笛吹グローカルⅢ」では活動や学びをつなげた個人探究をめざす

2025年度の笛吹グローカルⅢは、1年次から取り組んできた生徒が3年生になり、これまでの活動や学びをしっかりとつなげた個人探究を行うことを目標としています。

2024年度は、初年度の反省を踏まえて、カリキュラムデザインを細かく見直しながらマイナーチェンジを行ってきました。これからも実践を重ねて教員が振り返りをしながら、よりよいものをめざしていきます。今後は「笛吹グローカル」の取組を、生徒たちの将来につなげていく予定です。

また、研究開発学校として、いかに学習指導要領に新しい提案ができるかについては、引き続き取り組んでいきます。研究開発学校が終了しても、本校の特色の一つとして地域に根付いた学びを継続していきたいと考えています。

※本記事の情報は取材時点(2024年10月)のものです。

山梨県立笛吹高等学校

2010年、山梨県立石和高等学校と山梨県立山梨園芸高等学校の統合により普通科、総合学科に加え、峡東地域(山梨県山梨市、笛吹市、甲州市)唯一の農業科として、食品化学科、果樹園芸科の全4学科を設置した総合制高等学校として開校。「地域社会の形成にすすんで参画できる生徒の育成」を教育目標に掲げている。2017年度には笛吹市との教育連携や地域振興、人材育成などを想定した包括連携協定を締結。2023年度にコミュニティ・スクールを導入し、学校運営協議会を設立。同年、文部科学省研究開発学校に指定された。