お話を伺った先生

- 沖山 栄一(おきやま えいいち)

-

統括校長。1990年度東京都採用。2013年度より八王子拓真高等学校副校長、小金井北高等学校副校長、荻窪高等学校校長を経て2021年度より現職。2021年度より文部科学省不登校に関する調査研究協力者会議委員、2022年度より文部科学省中央教育審議会特別部会高等学校教育の在り方ワーキンググループ委員。

- コーフィールド 寛美(こーふぃーるど ひろみ)

-

主幹養護教諭。総合支援部主任。2002年度東京都採用。特別支援学校2校で勤務したのちに、都立高等学校勤務を希望して2021年度に同校着任、2023年度より現職。外部機関や学校に配置される心理専門職との効果的な連携の構築、組織的な取組の推進にあたる。

- 吉田 美幸(よしだ みゆき)

-

主幹教諭。3学年主任。1993年度東京都採用。全日制高等学校2校で勤務したのちにチャレンジスクールである大江戸高等学校に着任。2021年度より現職。22・23年度は特別教育支援コーディネーターを務め、教育活動のユニバーサルデザイン化や生徒・保護者同士のつながり構築に努めた。2023年度公認心理師資格取得。

チャレンジスクールとは

本校は2001年、都内2校目の「チャレンジスクール」として開校した三部制(午前・午後・夜間から選択)定時制・総合学科・単位制の高校です。チャレンジスクールは、都の施策の一環で、不登校経験等のある生徒が安心して登校し、自分のペースで学ぶことを目的に設置されたもので、現在都内に6校あり、2025年度からは7校になります。

チャレンジスクールでは、学力検査や中学校からの調査書によらない入学者選抜を行っていること、総合学科の特性を活かし、生徒が自分の興味関心に応じた幅広い選択科目の学習により単位を取得できることが特徴です。4年間での卒業が基本ですが、他部の選択科目の履修により3年間での卒業も可能です。また、自分のペースで登校し、5~6年間で卒業する生徒もいます。

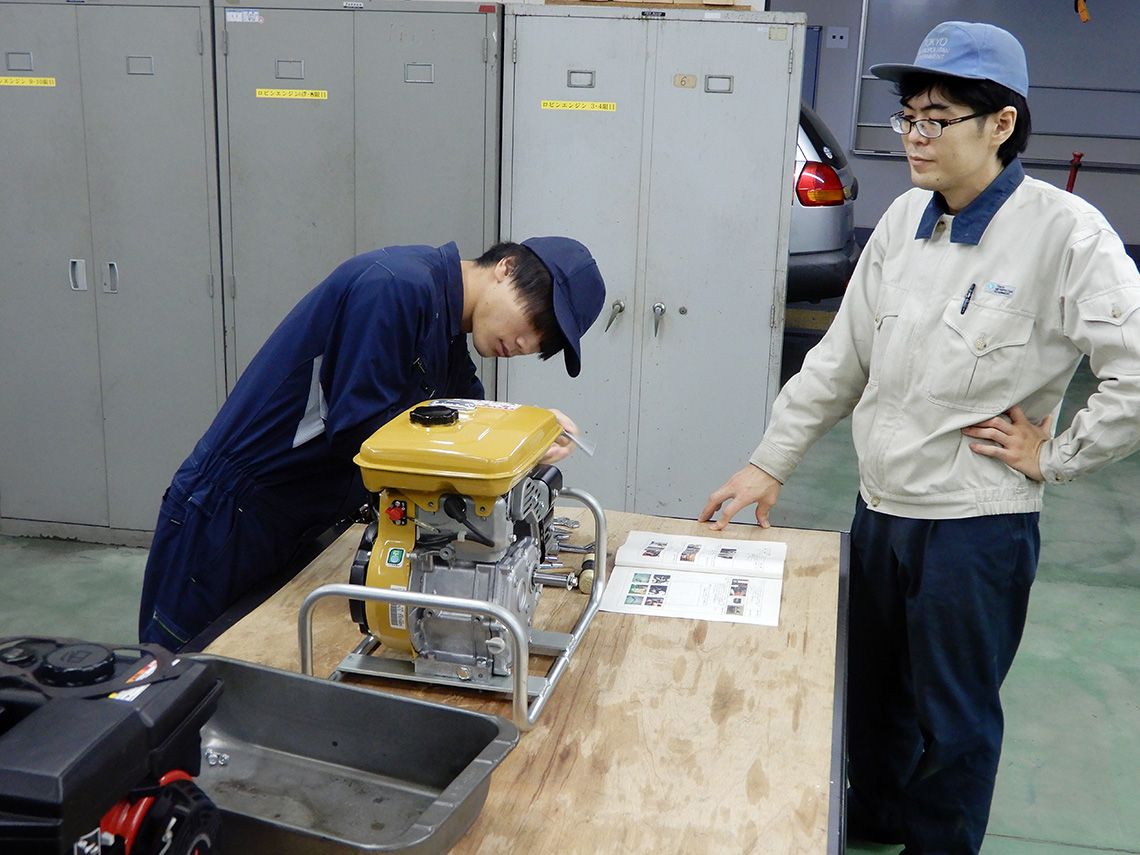

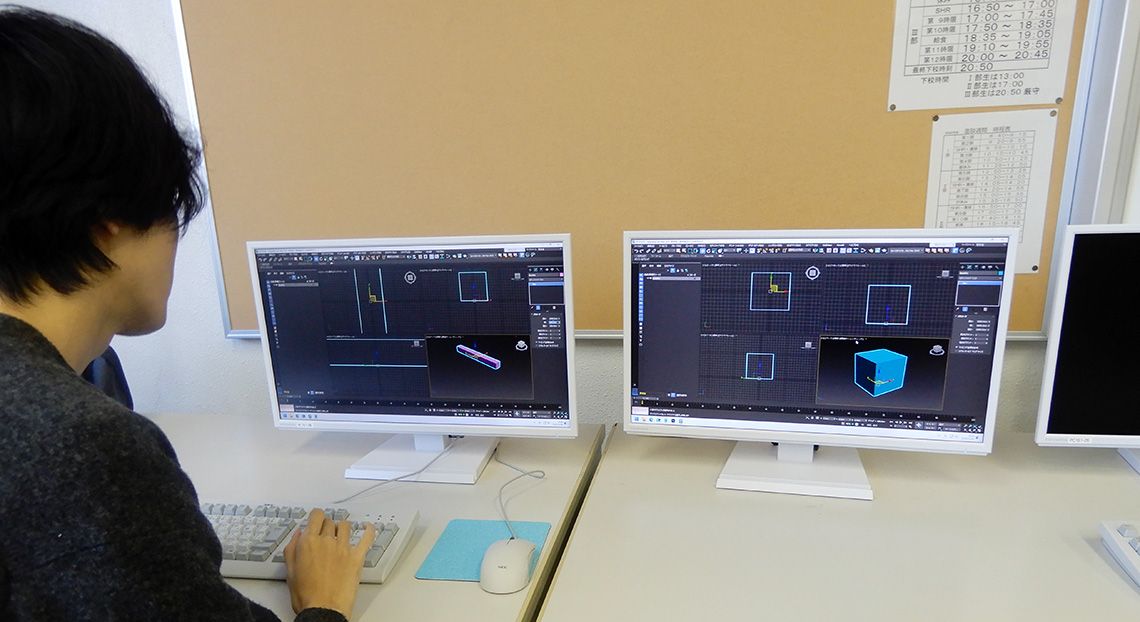

本校には生活・福祉系列9科目、創作・表現系列15科目、製作・技術系列5科目の選択科目があります。本校の校舎は元東京都立烏山工業高校の校舎を使用しているため、機械・工業系の実習施設も充実しています。

機械実習でエンジンの解体実習を行っている生徒。自動車整備士をめざしている。

陶芸は生徒に人気のある選択講座だ。この日は茶碗を制作していた。

コンピュータ・グラフィックス(CG)の授業で3Dアニメーションを制作している。

「目的を明確にした居場所づくり」で学びを支援

登校できる生徒にとっても、登校が難しい生徒にとっても安心できる場を確保しようと、目的を明確にした居場所づくりを進めています。校内寺子屋「まなびの泉」、「自習スペースいずみ」、校内別室指導「マイスペース泉」を開設し、校舎内には多くのフリースペースも設置しています。

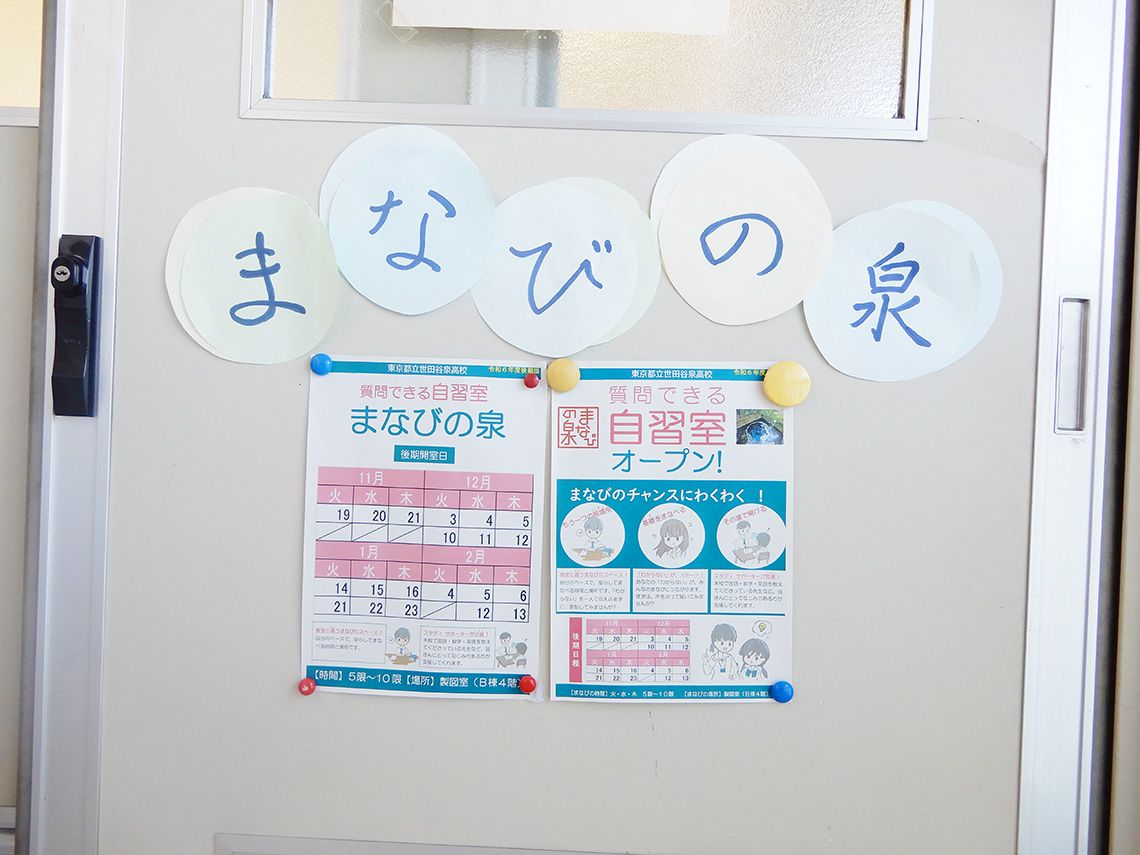

「まなびの泉」で基礎学力向上を支援

小中学校での不登校経験のために基礎学力が不足する生徒を対象にまなびの泉を開設しています。常時3~4人の生徒が外部支援員とともに英語と数学を学んでいます。ここで1755分学ぶと1単位を認定しています。

外部支援員は、高等学校卒業程度認定試験(高認)合格をめざす生徒を応援するNPO法人に、教員免許保有者の派遣をお願いしています。本当は毎日開設したいのですが、東京都の校内寺子屋事業の予算の問題もあり、現在は週3回程度の開設としています。

東京都の校内寺子屋事業で「まなびの泉」を週3日設置。英語と数学の支援員が常駐している。

「自習スペースいずみ」「居場所」を設置

まなびの泉は対象生徒が決まっていることから、それ以外の学習したい生徒のみが落ち着いて使用できる場所を確保しようと考え、自習スペースいずみを設置しました。支援員は配置できていないため、「まなびの泉のように学習を教えてほしい」という生徒については、別なかたちで応援したいと考えているところです。

自習スペースいずみは、もともと生徒が自由に過ごせるラウンジだった場所を転用したものであるため、ラウンジに代わり、生徒が自由に過ごせるフリースペースとして「居場所」を別に用意しました。1人で落ち着いて過ごせるような個別ソファーなどを設置しています。

一人でいても疎外感を感じにくい場、落ち着いて学びやすい場が増えたことで、安心して登校できるようになった生徒もいるようです。授業外の時間に、1人もしくは数人で学ぶ生徒の姿が見られるようになりました。

学習したい生徒のみが落ち着いて使用できるように「自習スペースいずみ」を設置した。

一人で落ち着きたい生徒が自由に過ごせる居場所を設置。ユースソーシャルワーカーが在室し、生徒の見守りにあたっている。

校内別室指導「マイスペース泉」で登校が難しい生徒を支援

本校に入学後、安定して登校できる生徒は約6割です。中学校までに不登校や長期欠席をしていた生徒が、元気に登校できるようになり、自分に自信をもつようになった生徒もたくさんいます。しかし、これまでに十分支援ができなかった登校が難しい生徒も積極的に支援したい、登校できなくても学びを継続できるようにしたい、と考えていました。

そこで2023年度から、都立高等学校校内別室指導推進事業を活用してマイスペース泉を平日10時から開設しています。不登校支援に取り組むNPO法人の職員や教職志望の大学生・大学院生が支援員チームとして常駐しています。

生徒は支援員とマンツーマンで学ぶほか、室内の個別ブースで学ぶこともできます。取組は始まったばかりですが、入学後5年間、一日も登校していなかった生徒がここに登校するようになりました。高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した生徒もいます。このマイスペース泉は、近隣の不登校中学生や、他の高校で不登校になり支援の場につながっていない生徒にも広く開放しており、数名が通ってきています。

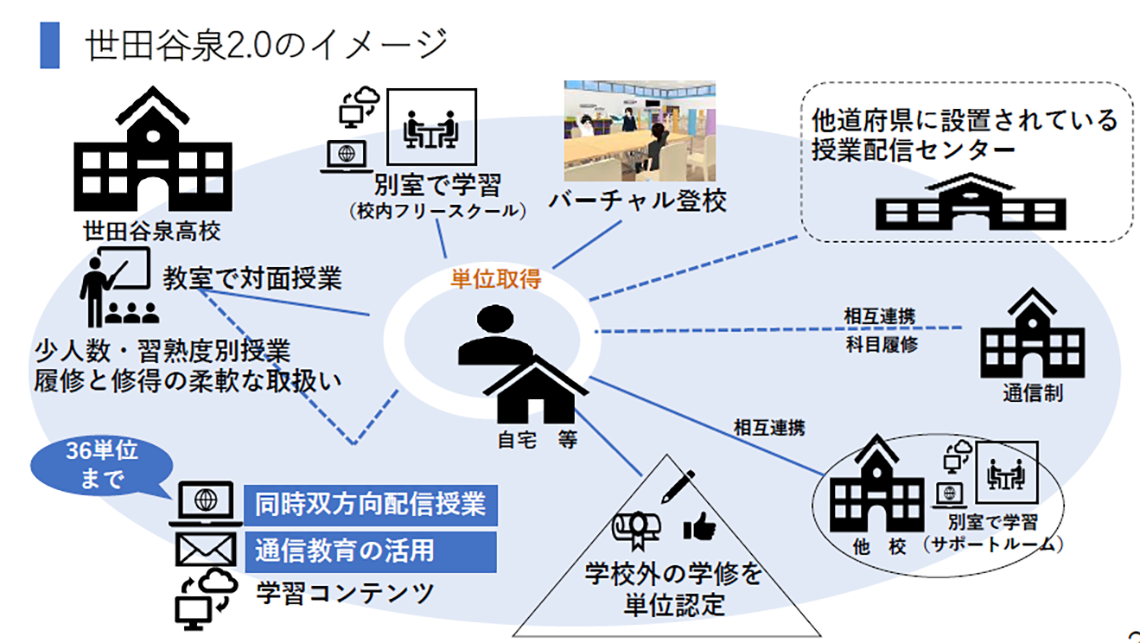

さらに国の制度改正により、不登校生徒等を対象として同時双方向配信授業(遠隔授業)や通信教育による単位取得が36単位まで認められたことを受け、2024年10月からこのマイスペース泉で同時双方向配信授業を受講したり、通信教育の課題に取り組んだりすることもできるようにしています。

マイスペース泉とまなびの泉はいずれも東京都教育委員会の施策として公費で支援員を確保できるため、教員が対面授業の充実や登校している生徒の指導に注力できるようにしています。また、マイスペース泉は公設民営のフリースクール的な位置づけで展開することが可能となり、生徒が安心して教員以外の信頼できる大人につながる場にすることができています。

校内別室指導の部屋「マイスペース泉」でオンライン英会話を行っていた。支援員の一人は教職志望の大学生

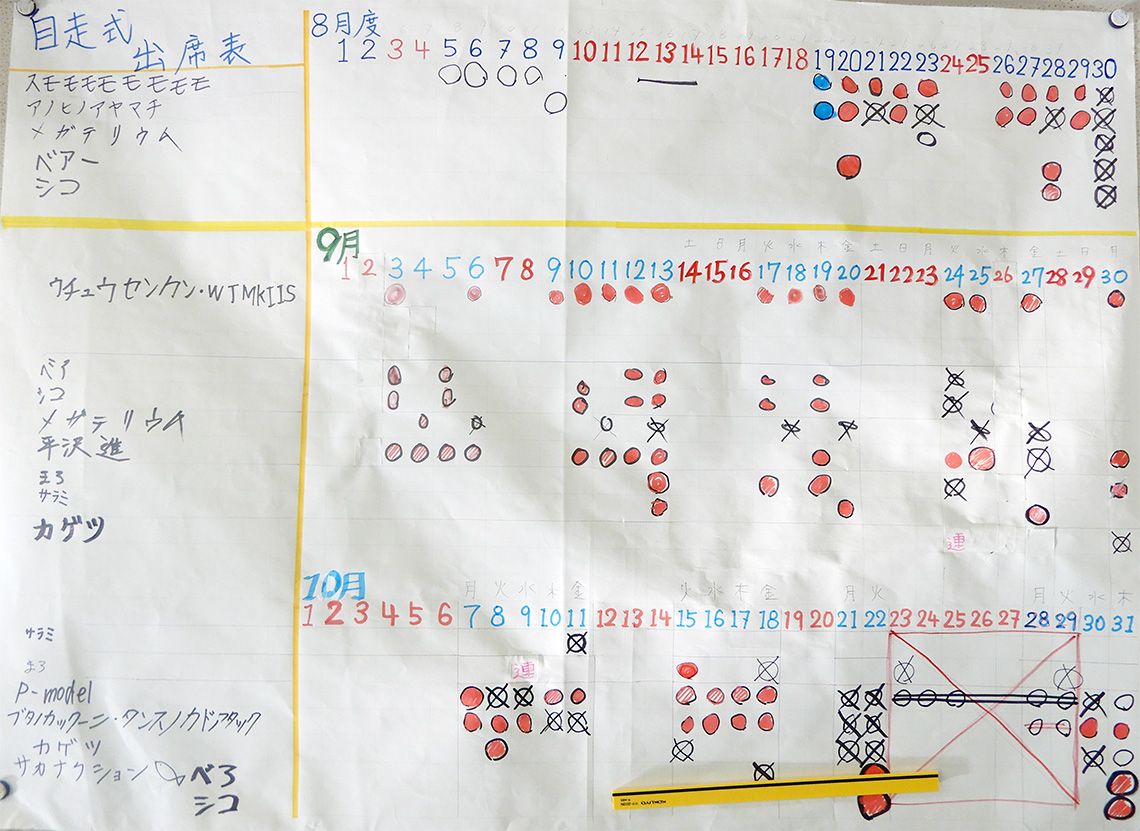

「マイスペース泉」で生徒は、登校予定日と学習成果を「自走式出席表」により自己管理している。

アルバイトやボランティア活動も単位認定

生徒のさまざまなかたちでの学びを応援しようという思いで、前述のまなびの泉やマイスペース泉、遠隔授業での単位認定のほか、高等学校卒業程度認定試験(高認)合格や検定合格にも単位を認定しています。

さらに、本校では、不登校を経験した生徒にとって、アルバイトやボランティア活動は貴重な社会経験の機会であると捉え、一定の体験時間に対して単位を認定しており、多くの生徒がチャレンジしています。

利用目的を明確にした居場所づくりを進める

目的を明確にした居場所づくりは、生徒が抱える不安や直面している困難さの要因がとても多様であるため、それらを効果的に支援するためのものです。例えば2021年度の本校着任時(沖山統括校長、コーフィールド主幹養護教諭とも)、保健室にはさまざまな理由で教室に入らない生徒があふれていました。中学校時代に保健室登校で過ごしてきた生徒もいるため、保健室が自分の居場所であると考える生徒もいました。

そこで、まず保健室に来室した生徒に対して、相談したい生徒はカウンセリング室に行くようにアドバイスすることとしました。カウンセリングを受けるほどではないが相談にのってほしい生徒に対しては、授業外の時間に改めて来室するように促し、同様の対応を主幹養護教諭から他の教員にもお願いして、生徒の要望に寄り添いすぎることがないようにしました。かつては、生徒に求められれば、授業中であってもすぐに相談にのることもあったためです。

当初は保健室の対応が変わったことに生徒や保護者から不満の声もありましたが、生徒への接し方を見直すとともに、先述のさまざまな居場所を用意したことで生徒の校内での過ごし方が変わり、落ち着いて学習に取り組む姿が見られます。保護者からも「世田谷泉は変わった」「生徒が落ち着いている」といわれるようになりました。

校内には生徒のさまざまな作品が展示されている。

特別な配慮が求められる生徒を支援

本校には、発達障害及びその可能性のある生徒が多数在籍しています。そこで、入学時にはスクールカウンセラー(SC)が全員面談を実施するとともに、不安感や困り感を把握する授業アンケートや年3回の面談週間を設定し、ユースソーシャルワーカー(YSW)への接続や各種支援プログラムの紹介などを行っています。また、特別な配慮が必要な生徒への対応についての研修も、特別支援学校と連携して行っています。これらは都立版エリアネットワークや「自立支援チーム」派遣事業を活用したものです。

ユースソーシャルワーカーは不登校生徒への支援のほか、生徒及びその家族が抱える課題への福祉的支援、都立高校を中途退学した生徒への就労・再就学支援などについて相談にのるものです。

学校外の支援プログラムには、「コミュニケーションアシスト講座」や、将来を見据えた「働くチャレンジプログラム」などさまざまなものがあります。コミュニケーションアシスト講座はソーシャルスキルを身につける内容です。働くチャレンジプログラムは、就労につなげる内容で、本プログラムの一環で企業インターンシップに参加した生徒がその企業に就職した例もあります。

本校でも特別な配慮が必要な生徒のために「自立活動」などの通級による指導や「コミュニケーションアシスト講座」の授業を設けています。教員と部活動の様子を話したり、友達とどのような会話ができたのかをふり返ったりして、自然に対話を続ける力や交渉する力を育むものです。

主幹養護教諭は特別支援学校の勤務年数が長かった経験を活かし、医療機関とも連携しながら教員やスクールカウンセラーに個別の生徒の対応のための情報を提供しています。

さまざまな支援につなげている。(提供:東京都立世田谷泉高等学校)

教員の変化は生徒の変化から始まる

これらの取組を始めて4年、さまざまなことがありました。

「学校に来ることができない生徒の学びの継続のために、これまでできなかったことをやっていこう」という校長の呼びかけに対して「校長のやりたいことはわかったが、自分は協力できないし、参加しない」「なぜこれまでの方法の継続ではだめなのか」「教員の負担が増える」などの意見もありました。

しかし、入学者選抜における評価の観点の見直しやさまざまな居場所づくりなどを通して「困難を抱えている生徒を支援する」という目標が共有されてきたように思います。熱意だけでは解決できない現状に、教職員も困難さを抱えていましたので、支援の方法を増やし、生徒の変容を感じ、保護者からの肯定的な声が届くことで、取組が少しずつ定着し、新しい提案も出てくるようになりました。

例えば、2022年度から始まった夏季休業日中の集中研修会において相互に授業を受け合う「授業交流会」は、生徒の立場で授業を考える(評価する)視点の獲得が期待されます。定期的に教員同士で立ち話ができるような仕組みをつくろうという意見もあり、情報共有不足を嘆くだけではない建設的な提案を感じます。

それぞれの取組は動き出しました。これらをつなげて大きな流れにしていきたいと考えます。

これまで支援が届かなかった生徒が、ほんの数人でも学習や学校生活に向き合えるようになったという成果が積み重なっていくことが、学校のこれからを変えていくと確信しています。

次の目標は学校外にサテライトの支援施設を用意すること

学校の特色と柔軟な取組によって登校できる生徒が増え、教室での授業に出席できなくても学びを継続できる生徒が出てきましたが、それでもやはり登校できない生徒には支援が届きません。

そこで、次の取組としてNPO法人等外部機関と連携し、学校外にサテライトの支援施設の開設をめざしており、2024年8月には具体的な連携も始まっています。登校する前段階としての居場所を増やし、次のステップにつなげたいと考えています。登校だけが目標なのではなく、学ぶことが目標となるよう、遠隔授業等も柔軟に取り入れていきたいと考えています。

登校のみを目標とせず「いつでも・どこでも・どのようにでも」学びが継続できる仕組みを今後も充実させていく。(提供:東京都立世田谷泉高等学校)

※本記事の情報は取材時点(2024年12月)のものです。

東京都立世田谷泉高等学校

2001年度、都内2校目の「チャレンジスクール」として開校した三部制(午前・午後・夜間から選択)定時制・総合学科・単位制の高等学校。学力検査・調査書のない特別な入学者選抜を実施。「生徒が学校に合わせるのではなく、学校が生徒に合わせる」をコンセプトに、登校する生徒への個に応じた支援を行うとともに、登校できない生徒の学びを支援することにも力を入れている。