お話を伺った先生

- 滝口 晃央(たきぐち てるひさ)

-

定時制の課程副校長(保健体育科)。特別支援学校教員、児童相談所、静岡北特別支援学校教頭、静岡大学教育学部附属特別支援学校教頭、掛川特別支援学校副校長などを経て2024年4月より現職。

- 中村 都史彦(なかむら としひこ)

-

通信制の課程西部キャンパス副校長(国語科)。静岡県立高等学校教員(全日制・定時制)、県立中央図書館調査課長、県立浜松大平台高等学校(定時制)教頭を経て2023年度より現職。

公立高校として定時制・通信制を併置。多様なニーズに対応

本校は定時制課程と通信制課程を設置した単位制の高校です。吹き抜けや中央階段など開放感のある校舎で個性を大切に自由な学びをめざす新しい学校として1993年に開校しました。生徒一人ひとりの興味関心に応じた学びを保障し、教員の支援が手厚い点が本校の特徴であると自負しています。

定時制・通信制を併置していることから、相互の科目の単位を修得したとき、その単位数を 卒業に必要な単位数に加えることができる「定通併修」の制度を利用することができます。

定時制や通信制はもともと、働いている人のための学びの保障のために設置された教育課程でした。現在は、不登校経験者や病気による長期欠席者、外国にルーツをもつ生徒、特別な配慮が必要な生徒等多様な背景を有する生徒も多く在籍しています。多様な生徒が自己の良さを見つけ、生き生きと学び、進路実現を図ることができるように、学び直しの場の提供や自己肯定感の向上に寄与する教育課程をめざしています。

本校には自由な雰囲気があり、生徒もお互いのさまざまな背景を尊重し合う様子が見られます。他校から編入してきた生徒からは「生徒がみんな個性的。校風が自由でそれぞれの良さを認める雰囲気がある」「先生のサポートが親身で手厚い」「時間割を自分で組み立てることができるので、希望を叶えることができた」などの声が届いています。

定時制課程で多様なゼミを設置。緩やかなつながりをつくる

定時制課程には春入試と秋入試があり、2024年度は春に164人、秋に18人が入学しました。自分の生活時間帯に合わせて学習時間を3コースから選択できる多部制定時制です。コース変更は原則不可ですが、他コースの科目を履修して単位修得数を増やすことで通常4年間の課程を3年間で卒業することもできます。

学年やクラスはなく、年度当初に一人ひとりの興味や関心、卒業後の希望を教員と対話しながら科目履修計画を決めていきます。この学びの計画づくりには3~4日ほどかけ、丁寧な指導を行うことを大切に一人ひとりに応じた支援を行っています。

総合的な探究の時間(特別活動の時間含む)では多様なゼミ活動を行っており、教員が自分の専門分野や得意分野でテーマを設定し、生徒がそれを自由に選択します。1ゼミにつき18人程度で、コミュニケーションについて学ぶ「思考法ゼミ」や、ものの見方を豊かにするとともに自分の味方を増やす「みかたをふやす」ゼミのほか、政治・経済を学ぶゼミ、日本各地の大学や学科を調べてプレゼンテーションをするゼミなど、2024年度は約40ゼミが開講されました。ゼミ単位で文化祭などの学校行事にも参加しており、ここでの緩やかなつながりや協働的な学びの経験は、かつて不登校を経験した生徒たちの継続した学習や登校を支えています。

ゼミのつながりで文化祭の準備を進めている生徒たちと教員

手厚い指導・支援で一人ひとりの生徒を見守る

教員の手厚い指導・支援も本校定時制の特徴です。

校務分掌に教育相談室があり、スクールカウンセラーは週2回3人が、スクールソーシャルワーカーは週3回程度配備されており、教育相談担当の教員も含めて常に誰かが校内で対応できるようにしています。

静岡市の発達障害者支援センターとも連携しており、年4回の来訪時には教員研修を行っています。また、県による精神科医の相談事業は本校が会場校になっていることもあり、教員が多様な生徒への対応について、専門医から具体的なアドバイスを得ています。

県の事業により、外国籍生徒のためのキャリアカウンセラーとも連携し、生徒は日本語指導を受けたりカウンセリングを受けたりすることもできます。

こういったさまざまな事業をうまく利用できるのは、本校の教員が一人ひとりの生徒の様子をしっかりと見取っているためです。発達障害や感覚過敏、電車に乗れないといった特定の状況において不安感があるなど、多様な生徒の特性にどう対応すればよりよい支援になるのかを常に考えることが信頼関係の構築につながっています。

スクールカウンセラーは週2回、スクールソーシャルワーカーは週3回程度来校する。

通信制の「自学自習」を3キャンパスのスクーリング等で支援

本校は静岡県内で唯一の公立通信制高校です。通信制課程の基本は「自学自習」です。生徒は、入学後に配布される「学習の手引き」を基に自分で学習計画を立てて、自学自習に取り組み、週2通程度レポート(報告課題)を提出します。

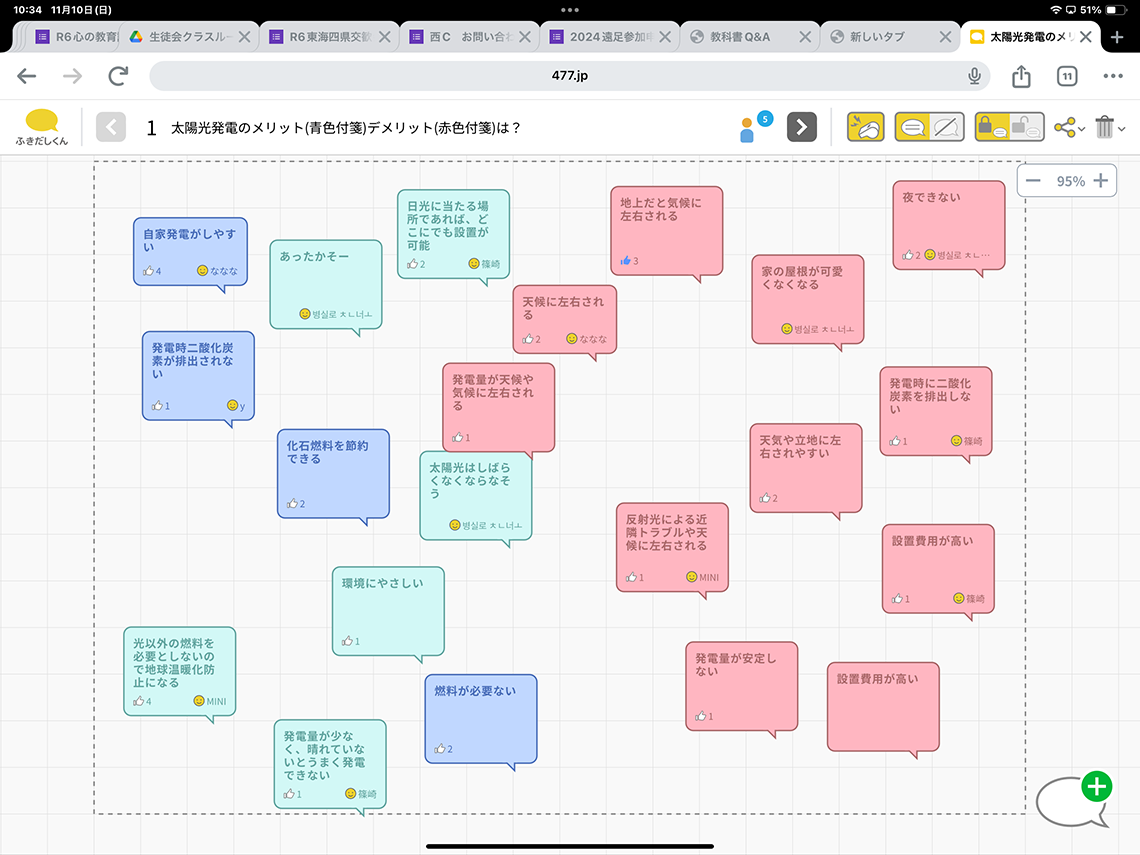

なかには学習習慣が定着していない、学習経験の不足などにより、自学自習が難しい生徒もいます。本校ではスクーリング(面接指導)等において教員が生徒一人ひとりに丁寧な指導を行い、生徒に伴走しながら、生徒の主体的な学びを支援しています。通信制の生徒は対話したり他者の前で意見を述べたりという経験が不足しがちであることから、スクーリングでICTツールを利用した協働的な学びも行っています。

理科「科学と人間生活」のスクーリングでアプリ「ふきだしくん」を使用して協働的な学びを行っている。(提供:静岡県立静岡中央高等学校)

スクーリングでは太陽光発電のメリットについて考えた内容を付せんツールで書き込み、意見交換を行っている。(提供:静岡県立静岡中央高等学校)

スクーリングは本校の3キャンパス(西部、中央、東部)それぞれで週2日、開講しています。生徒は自分の都合に合わせて、どこのキャンパスのスクーリングに出席してもよく、教員の指導・支援を直接受けながら学習を進めたいと考える生徒は、単位修得のために出席すべきスクーリングの必要時間数を超えてスクーリングに出席しています。

卒業年度には「探究レポート(報告課題)」に取り組みます。調べることが好きな生徒が多く、とても多彩で個性的な探究活動です。オンラインゲーム研究や麻雀研究など探究のテーマもユニークで、生徒が楽しんで取り組んでいる様子が見られます。

「探究レポート」のスクーリングは年間計3回行っています。1回目は、国際理解や福祉、情報など10テーマから興味・関心があるものを選び、教員と対話を重ねながら具体的なテーマを決めます。2回目は、調べた内容や整理・分析した内容について教員の指導・助言を受けながら今後の方向性を検討していきます。3回目は、調べた結果、考えたことについて教員の指導・助言を受けながら、最終的なレポート(報告課題)を完成させます。

通信制課程で「自校通級」を設置。卒業率や進路決定率が向上

通信制課程の特徴の一つとして、静岡県立の高校では唯一本校のみで行われている「自校通級」の設置があります。もともと、通信制課程の教員が特別な支援が必要な生徒に対して、自発的にソーシャルスキルやコミュニケーションスキルの育成に取り組んでいたのですが、それをきっかけに2014年度から3年間で取り組んだ文部科学省事業「高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業」に採択され、2018年度より正式にスタートしました。

領域「自立活動」を教育課程に加え、中央キャンパスでは「セルフデザイン」、西部・東部キャンパスでは「ソーシャルスタディ」を開講(西部キャンパスでは2019年度に講座名を「ソーシャリゼーション(社会性入門)」に変更)。自立活動では理想の自分をイメージし、身近なところから興味・関心を喚起し、好きなことや得意なことを見つけていくための個人活動、ペアワーク、グループワークを行います。

自立活動専任教員(各キャンパス1人、計3人)を中心に本校の教職員や外部機関と連携しながら、生徒一人ひとりの学習上や生活上の困り感・困難さに寄り添った支援を行っています。例えば、校内での軽作業や学校周辺の清掃活動あるいは市内の図書館における軽作業などのボランティア活動を提案して、生徒の社会参加を支援します。また、アルバイト就労は高校卒業後の進路決定(進学・就職)につながる大切なステップと位置付けて、浜松市青少年育成センターや地域若者サポートステーションはままつなどと連携して、生徒のアルバイト就労を支援しています。さらに、生徒一人ひとりのニーズや特性に応じて、就労支援・自立支援を行う専門機関の情報提供も行っています。

通信制でありながら自校通級を行うことで、自立活動専任教員が指導・支援の必要な生徒とともに過ごす時間を確保し、生徒一人ひとりの卒業後の社会的・職業的自立まで見据えて、継続して指導・支援を行うことが可能になりました。これにより生徒の卒業率や進路決定率が大きく向上しています。

通信制の課程では外部機関と連携してボランティア活動(写真上)や就労体験(写真下)を行っている。(提供:静岡県立静岡中央高等学校)

定時制・通信制共同で居場所づくりとダイバーシティ・ハイスクール

また、中央キャンパスでは通信制・定時制共同でNPO法人しずおか共育ネットと連携した「きゃりこみゅカフェ」を運営しており、2024年度で7年目になります。これは静岡市「定時制高校生のための生き抜く力を育む事業」で始まった試みで、2022年度から県の事業に移行し、現在も継続しています。月1~2回程度、大学生や地域の方とともに軽食を一緒にとりながらゲームや季節に応じたイベントやキャリアコンサルタントによる進路・就職相談などを行っており、他キャンパスの生徒も参加しています。参加している生徒の保護者からは「人とコミュニケーションをとることが苦手な我が子にとって貴重な場になっている」という声が届いています。

参加率は上がっていますが、一方で「きゃりこみゅカフェにしか登校しない」生徒もおり、居場所づくりとしては成功しているものの、カフェにしか来ることができない生徒の学びをどう継続していけばよいのかを教員とNPO法人で相談しているところです。

ダイバーシティ・ハイスクール構想の実現に向けたICTを活用した学びの変革

2024年度からは考え方や生活のスタイルが違う異年齢の者同士が、多様性を認め合いながら個性を磨き、ICTを活用した学びの環境をめざすダイバーシティ・ハイスクール構想に基づく取組もスタートしました。これは県の「行きたい学校づくり」推進事業によるものです。

定時制では遠隔授業やオンライン学習等、通信制では、これまで郵送で行っていたレポート提出・添削のオンライン化、1人1台の情報端末とクラウドツールを利用した学びの変革に着手し始めたところです。

これに先立って2021年度から3年間、文部科学省「多様性に応じた新時代の学び充実支援事業」の研究指定校として、オンライン・オンデマンドの学習手法を組み合わせた個別最適な学びの在り方の研究成果を基に取り組みました。事業では「オンラインによる学力保障」「オンライン・カウンセリング」「履修登録システム」に関する調査・研究に取り組みました。具体的には、オンデマンド動画学習の実証研究を行ったうえで、事業最終年度には県内の多部制定時制3校(静岡中央高校・三島長陵高校・浜松大平台高校)をオンラインで結び、1校の補習を配信して他の2校で視聴するオンライン進学補習を行いました。その他、オンラインを利用した遠隔カウンセリングの実証研究に取り組み、マニュアル「オンラインを活用したカウンセリングの始め方」の作成を行うとともに単位制高校のための履修登録システムの構築について検討を行いました。

開校当初、本校のICT環境は当時の最先端でした。ICカードによる出欠管理やオンデマンド動画をサーバに格納して生徒が視聴できる環境でしたが、その後、ネットワーク環境や端末等の性能などの課題から手間がかかり、更新作業も滞り、取組が継続しませんでした。現在は国全体でDXによる学びの変革が進められており、機器などの性能も高まり、情報端末やスマートフォンなどが身近になっています。本事業により、最先端の学びの場として、再スタートを切りたいと考えています。

県の指定を受けてダイバーシティ・ハイスクールの取組によりICTを利活用しながら多様性を認め合い、個性を磨く取組を強化する。

教育データ利活用にも着手

校内のICT環境については、ICT活用推進委員会が担当しており、生徒部の教務情報担当、教務部の教務情報担当、管理職が所属して進めています。今後はレポートの管理や単位修得状況の管理もオンライン化により効率化していきたいと考えており、現在、成績管理システムの見直しを図っているところです。単位制のため一人ひとりの時間割が異なるなどシステム化のうえで難しい面もありますが、県の教育DX推進課とも連携しながら、本校にとって最適な仕組みと新たなネットワーク環境の構築を検討しています。

生徒や学習に関するデータの利活用については国レベルで討議が始まっています。本校にも生徒に関するさまざまなデータが蓄積されています。現在もこのデータを基に学習支援や生活支援、進路相談などに活かしていますが、それぞれのデータは個別に分かれており、連携はしていません。2023年度末からBYOD対応が難しい生徒に向けて貸し出し用の情報端末も県から配備されており、クラウドツール(定時制:C-learning 通信制:Googleクラスルーム、YouTube)を利用した連絡や、生徒の健康観察、スクーリングでの活用が始まっており、データ蓄積が容易になりました。今後はこれらをどのように連携すればさらに効果的かつ新たな支援が可能になるのかについても検討したいと考えています。

定時制では、生徒のスマートフォンなどを利用した出席管理も2024年度中にスタートする予定です。現在は年4回、保護者や生徒に紙で郵送している学習進度表もオンライン化を図ることで、卒業までの単位数の把握がしやすくなると考えています。

周囲と比較することなく自信をもって高校生活を送る

さまざまな支援の積み重ねで生徒も変わっていきます。ボランティアに参加できるようになったり、アルバイトができるようになったりと社会参加にもつながっています。

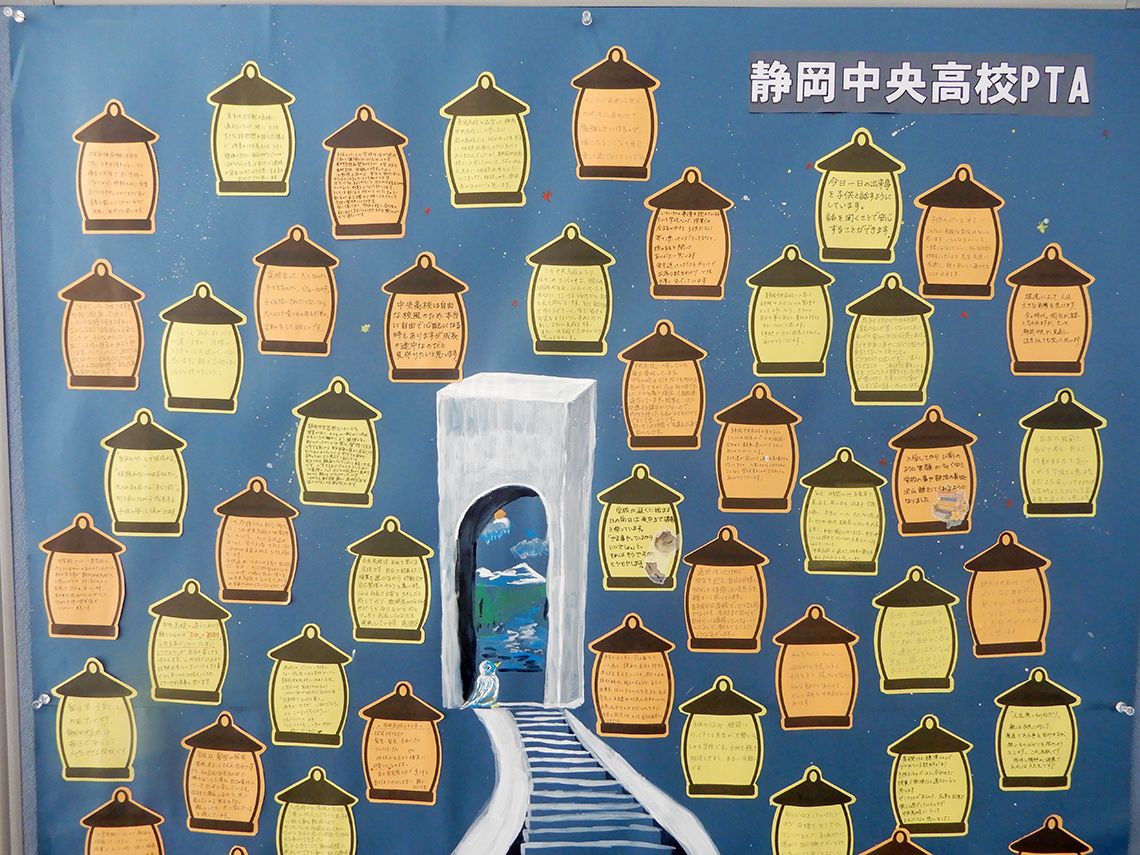

文化祭では毎年のように、保護者からの感謝の言葉を記したボードが掲示されています。それには「本人が自分で考え、先生がそれをサポートしてくれるので安心して通学している。周囲と比較することがなくなった」「自分のペースに合わせてカリキュラムを組むことができるので心理的な負担が減ったようで、学校に行くことに前向きになった」「中学のときにできなかったことが少しずつできるようになり、自信をもって高校生活を送っている」などの声が届いています。

本校の支援が生徒や保護者に届いていると感じています。

文化祭では毎年、学校に対する保護者からの感謝の声が掲示される。

※本記事の情報は取材時点(2024年11月)のものです。

静岡県立静岡中央高等学校

2022年に創立30周年を迎えた。生徒の生活スタイルに合わせて多様な時間帯で学習する定時制の課程と通信制の課程を設置。2024年度からは、県教育委員会の指定を受け「ダイバーシティ・ハイスクール」として、考え方や生活のスタイルが違う異年齢の者同士が、多様性を認め合いながら個性を磨き、ICT を活用した学びの環境を提供する取組に着手している。