お話を伺った先生

- 堀内 泉(ほりうち いずみ)

-

校長。市岡商業高等学校、天王寺商業高等学校等で勤務。2012年度同校に着任。2013年度より同校教頭。その後、教育委員会、咲くやこの花高等学校長を経て2024年度より現職。

- 駒居 智志(こまい ともゆき)

-

教頭。2005年度より母体校である市岡商業高等学校に勤務。2012年度に同校商業科教諭として着任。11年間勤務の後、府立高等学校教諭を経て、2024年度より現職。

- 阪田 朋美(さかた ともみ)

-

商業科教諭。2018年度同校に着任。ビジネス教育の取組で探究学習を担当。3年間で学ぶ実践型探究学習の充実をめざし外部連携に取り組んでいる。

- 鈴木 康史(すずき やすし)

-

商業科教諭。進路指導主事。同校開校時の2012年度より在籍し、1期生・9期生の学年主任、生徒指導主事を歴任。OBF開設準備時は教育課程を担当。

設立当初から地域連携・大学連携

本校では生徒が地域の課題や貢献について意識を高めるとともに、 地域を理解し、親しむ機会を創出したいと考えています。学校だけで教育活動や期待される機能・役割のすべてを担おうとするのではなく、地域や近隣の自治体、企業や経済団体などから積極的な協力を得ながら、生徒の学びを深めていくことを大事にしています。

本校は長い歴史をもつ3つの市立商業高校(東商業高校、市岡商業高校、天王寺商業高校)を再編・整備し、2012年に大阪市立学校として開校しました。学校再編時の構想資料においても「新商業高校は、大学や産業界と連携し、高大7年間を見据えた教育課程を編成し、(中略)ビジネススペシャリストを育成する高等学校とする」(大阪市教育委員会新商業高校構想具体化委員会まとめ・2006年)とあり、高大連携や企業連携は本校設立当初から必須の要件でもあります。

高大接続科目「ビジネス・マネジメント」で探究活動

「総合的な探究の時間」の代替科目である「課題研究」を資格取得のために利用する商業高校もあるなか、本校では当初から、「課題研究」において、探究活動を中心に据えることとしました。これは、資格や知識だけではビジネスマインドは育成できないと考えたためです。本校設立時の校長も含めたプロジェクトメンバーで、探究活動を先進的に行っている学校(京都市立堀川高校、清教学園高校、関西大学高等部、関西学院高等部、大阪府立咲くやこの花高校)を視察してカリキュラムを構築しました。

開校当初、高大接続科目として設置したものが学校設定科目「ビジネス・マネジメントⅠ」(1年)「ビジネス・マネジメントⅡ」(2年)です。これらの科目で使用しているテキスト「ビジネス・アイ」(1年)、「ビジネス・マネジメント」(2年)は関西大学の廣瀬幹好名誉教授が本校の生徒のために執筆・監修したものです。本テキストにはビジネスの視点からの探究活動につながる内容が多く含まれており、本校の探究活動は、このテキストなくしてはあり得ません。

新カリキュラム(2022年度)では「ビジネス基礎」(1年)、「ビジネス・マネジメント」(2年)、「グローバル経済」(3年)の各科目を高大接続科目として、それぞれ3単位としており、企業連携も行いながら次のような探究活動を行っています。

1年では、企業連携の課題解決プログラムを6~12月に行います。開校当初から継続しているプログラムで、「簿記」がどのように社会で活用されているのかを学びます。前身の市岡商業高校の取組を引き継ぎ、公認会計士や弁当屋と連携しています。生徒たちはグループで、自分たちが想定したターゲットとする顧客に向けてお弁当を企画し、原価率と販売価格を考えて、発注量や広告宣伝費、借入金の利息などを分析します。そして、その結果を公認会計士にプレゼンテーションし、仮想市場で売上を競います。

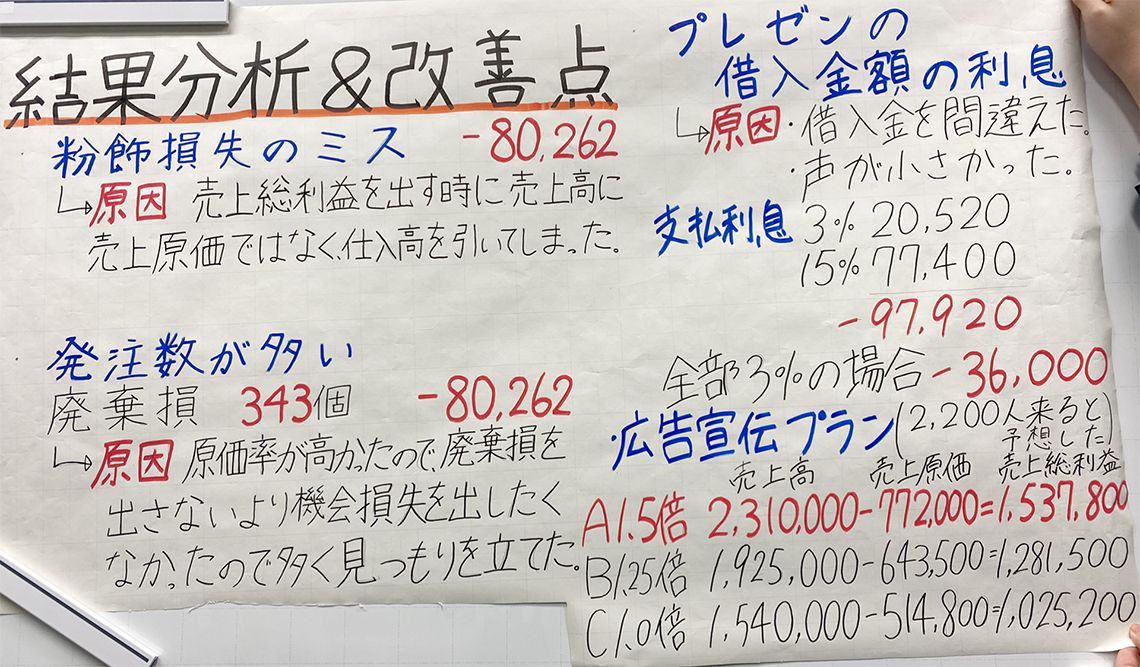

想定ほど売れなかったり、想定以上に売れたことで機会損失が生じたりした結果を振り返り、改善点を明らかにします。売上やコスト、利益を考えたプレゼンテーションを行う点が、本校ならではの取組であると自負しています。

1年で取り組むにはかなり専門的な内容ですが、教員は企業や公認会計士と相談しながら進めています。

1年では、グループでターゲットを決め、そのターゲットにマッチしたお弁当を考え、仮想市場で売上や利益を競う。(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

お弁当企画では、結果を分析し、改善点を検討したうえでプレゼンテーションを行う。(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

2年では、関西大学商学部と連携し、探究活動を通したゼミナール交流を行っています。当初は複数の大学と実施していましたが、一つの大学に絞り、さまざまなゼミを見学し、生徒同士で情報交流するほうが、理解が深まると考えて現在の形になりました。現在は、大学生と高校生がともにSDGsをテーマにビジネスプランを検討しています。

大学生の視点に触れることで高校生はよい刺激を受けるとともに、大学の学びを知るきっかけとなり、連携大学への進学意欲も高まります。

生徒からは「大学生は提案が具体的。売上や純利益を予想していてすごい」など学習内容についての感想もあれば、「楽しいキャンパスライフを聞くことができ、明るい未来を描くことができた」という感想も届いています。

関西大学と高大連携授業キックオフ(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

2年では、大学生とゼミナール交流を行う。(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

3年では、これまでの集大成として、楽しみながらビジネスを学べるように、全6クラスで商品を企画し、売上を競います。3年間継続しているオリジナルマフィンの開発企画は、地元のカフェとの連携によるものです。生徒は2年間の学びを活かし、ターゲットや商品内容、価格設定や利益などを検討するとともに、販売戦略も考案します。役割を分担しながら、販売促進のポップや店頭ポスター、キャッチコピーの作成などを行っています。2024年度は、高級指向のマフィンに挑戦したグループが利益率でトップでした。

3年ではクラスごとにターゲットを想定したマフィンを企画し、他クラスと売上を競う。(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

マフィン企画では店頭販売も生徒たちが行った。(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

企業から連携の申し出が届くように

地域の企業との連携が評判を呼び、さまざまな地元企業から連携の打診が届きます。高校生の企画力、そして地域の方への影響力が期待されているようです。高校生が自分たちで企画したものを店舗で販売することは、商店街の活性化にもつながります。さまざまな企業との連携企画は、主に3年の選択授業で行っています。

生野本通中央商店街主催の「いくの未来お店バトル」にも経年で参加しています。小中一貫校である生野未来学園7年生と本校の生徒がチームを組み、各道県の大阪事務所の協力のもと、各地の特産物を商店街で販売し、利益をチームごとに競う内容です。2024年度は24チームが24道県の特産品を販売しました。どの地域の特産物を販売するかの選択から始まり、3万円の仕入価格で何をどれくらい仕入れるか、そしてどのような販売戦略を立てるかについて、中学生と高校生が一緒に検討します。これまでの経験を活かし、中学生をリードする本校の生徒の姿に頼もしさを感じます。

今後は企業連携の取組をパッケージ化。次年度に引き継ぐ

企業連携については教員も生徒の企画内容に盛り上がり、楽しんで取り組んでいますが、授業準備や企業との打ち合わせには時間がかかり、生徒の成果物の評価の方法についてもばらつきがあるなど、課題を感じていました。1年次のお弁当企画では、学校と公認会計士、弁当屋との打ち合わせに100時間以上かかりました。

そこで現在、翌年に取組を引き継ぎやすくするため、これまでは各教員が独自に行っていた企業連携の取組について、学習目的、スケジュールの立て方、成果物などのパッケージ化を進めています。

(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

高大連携で進学後のミスマッチを防ぐ

本校では在学中に日商簿記検定2級や全商簿記実務検定1級などの資格取得をめざしていますが、大学の商学部や経営学部に進学した場合、学びが重複することがあります。これを高大接続で解消し、さらに高校時代の学びを充実させる方法を模索しています。

現在、大阪公立大学、関西大学、関西外国語大学、京都産業大学、桃山学院大学と連携しており、次のような取組を行っています。このうち大阪公立大学、関西大学、京都産業大学は前身のそれぞれの商業高校からの連携です。

2年でゼミナール交流を行っている関西大学には、英語・情報処理・簿記の資格をすべて取得した生徒が進学します。資格取得により、入学後は単位認定もされます。同学の専門職大学院を経て公認会計士をめざす生徒もいます。

関西外国語大学との連携では、夏休みにオンラインで3日間、講義を受け、4日目はキャンパスに行き、大学生と高校生でチームになって英語でプレゼンテーションを行います。進学が認められた生徒には入学前に英語のレポート課題が課されます。特に英語を活かしたい生徒の進学が多いようです。

京都産業大学経営学部との連携では、2年次の2月に同学の教員が本校で講演し、希望者は3月末に監査法人を見学します。6月上旬には本校のほか、同学が連携している高校4校と合同の特別講義を受け、夏休みに大学生向けの夏期集中講義「会計学概論」を受講します。同学に進学した生徒は、本プログラムの受講により会計学概論の単位が認定されます。同学には公認会計士を志望する生徒がチャレンジしています。

桃山学院大学は夏休み特別授業を実施しています。毎年テーマは異なり、今年はインバウンド向けの商品企画を行いました。2日間の初日に大学で講義を受け、午後は大学生と雑貨屋を調査。2日目は大学生とグループワークを行います。本プログラムの受講は桃山学院大学の特別入学制度につながっており、本年は10人以上の参加がありました。入学後は、周囲の大学生をリードしている生徒が多いと聞いています。

大学の学びの内容をイメージして受験できるようになり、入学後のミスマッチが減っています。大学からは、入学後も意欲的に取り組んでいると聞いています。「進学して改めて高校で取り組んできた資格取得や探究などの価値が理解できた」という生徒もいます。

大学進学に向けた学びができる、と考えて入学する生徒も増えました。開校当初は大学進学率が約70%でしたが、高大連携の取組の影響もあり、現在は約85%に向上しています。今後も、高大7年間を見通した教育をさらに進化させ、ビジネス社会で活躍するスペシャリストの育成に取り組んでいきたいと考えています。

5大学とのさまざまな連携は生徒の進路につながっている。(提供:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校)

※本記事の情報は取材時点(2024年11月)のものです。

大阪ビジネスフロンティア高等学校

100年以上の歴史をもつ3つの市立商業高等学校(東商業高等学校、市岡商業高等学校、天王寺商業高等学校)を再編・整備し、2012年に大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校として設立。「英語」と「ビジネス」の両方を学ぶ「グローバルビジネス科」を全国に先駆けて設置。開校当初よりビジネス基礎と学校設定科目「ビジネス・マネジメントⅠ」「ビジネス・マネジメントⅡ」を高大接続科目として位置づけ、企業や大学と連携した学びを積み重ねている。2022年に大阪府へ移管され、大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校となる。