改修概要

西春中学校は、1958年(昭和33年)築の南校舎と、1963年、1974年(昭和38年、49年)築の北校舎が渡り廊下でつながる昭和期の典型的な学校であり、耐震性能の不足とともに、教育環境、生活環境の悪化が見られた。西春中学校のエコ改修は、環境省の「学校エコ改修・環境教育事業」のモデル事業の選定を受け、生徒や保護者、地域住民参加のワークショップや、事例見学会、改修前後のアンケート調査などを実施し、生徒の意見も取り入れながら進められた。

改修前は、「夏暑く冬寒い」「暗くて狭い」「居場所がない」という生徒からの声も圧倒的に多く、個々の教室は機能しているが、「多様な学習空間」「教室を補完連携する機能」が不足している状態だった。

耐震補強や温熱環境・学習空間の改善、機能不足を補う部分的な増築等を同時に行い、古い既存校舎を活用しながらもこの先も長く使える学校として全面的な改修を実施した。

既存校舎の改修によるエコスクール化を達成し、地域住民や教職員の改修アイディアを建築設計業務に最大限反映するため、創造性豊かで高い技術力を有する設計者を公募型プロポーザル方式で選定した。

工事期間中は、仮校舎の建設を最小限にとどめるために、受験を控える3年生2クラス分のみグランドの一角に仮校舎を建設。その他の学年に対しては、音の問題から、土曜や夏休みの活用のほか、テストのために工事を止めるなど対応しながら工事をエリアごとに行うことで「居ながら改修」を行った。

改修ポイント1

ゾーニングの刷新とともに木質化、温熱環境改善により教育環境を向上

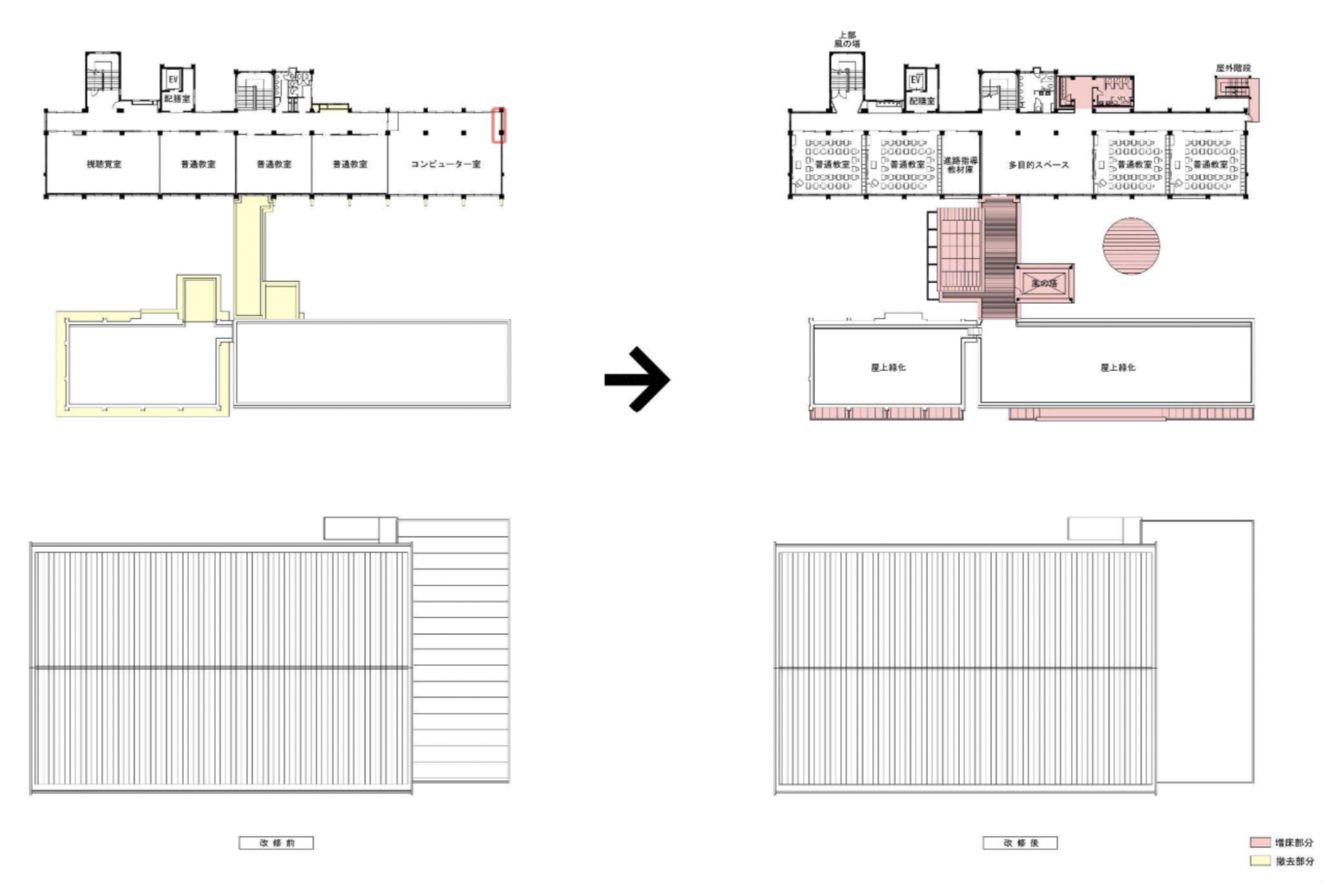

ゾーニングを刷新し、各階に点在していた特別教室を1階に集約、2階は普通教室4クラスと1多目的スペースを1ユニットとし、学年ごとにまとまれるよう改修した。また、教室と廊下を隔てる壁を撤去、改修後は全開放できる建具を設置し、ティーム・ティーチングや少人数学習など、多様な学び方に柔軟に対応し、将来、教室が不足した際にも対応可能な「可変する空間」として改善。

改修後のアンケートでは、「教室が広くなった印象を受けた」との声も生徒から上がっている。

また、使われていなかった中庭に、図書室、コンピューター室、多目的室等の機能を集約したメディアセンターを増築し、地域に開放できる計画とした。

改修ポイント2

自然光と自然換気を取り入れたエコ改修により、快適な学習環境に

温熱環境を改善するために、既存校舎の断熱性能向上や昼光や通風が利用できるようなゾーニングの刷新、自然エネルギーを活用したシステムなど、様々な工夫を組み合わせてエコ改修を実施。

教室の窓に自然光を活用する可動ライトシェルフを設置することで、柔らかな光を間接的に取り入れて教室内の明るさを均一にしている。通風・換気に関しては、敷地の風向を吟味し、開口部を設けるとともに、「風の塔」となる階段室を利用した吹き抜け空間により自然換気を行い、夜間換気システムの導入や教室の廊下側間仕切りの通気性を高めることにより、自然の力による風通しの良さを実現している。

また、既存校舎への屋上・壁面緑化や二重屋根の設置、雨水利用、スプリンクラーによる屋根面散水、太陽熱利用など、太陽熱の温かさや風の心地よさを感じながら、その仕組みについても学べる体感学習の場として整備した。環境面に配慮した改修を行うことで光熱費も削減している。

改修ポイント3

地域と学校の環境学習の拠点を目指す「メディアセンター」を設置

各階に点在していた特別教室を、外部からも利用しやすい1階にメディアセンターと併設する形で再配置し、休日に一般開放する計画とした。

地域との接点となるメディアセンターに面して地域開放の昇降口を設置し、開放諸室を集約して地域住民が利用しやすい形態とした。

メディアセンターでは、温湿度や発電量、水使用量などがリアルタイムで表示され、生徒の環境学習として役立ち、図書室との一体的利用が可能。また、メディアセンター内にボランティアセンターを設置して市民活動の拠点になるように考えられている。

学校、地域、行政の連携を進め、学校と地域が協力した教育推進、エコ改修技術の地域への普及が可能となり、「学社融合」を学校や地域に浸透させたいと考えた。

改修プロセス

地域住民と共につくりあげることを目指し、公募型プロポーザルを実施

エコ改修事業のプロセスとしては、2005年度(平成17年度)は、エコ改修について「学ぶ」期間とし、「エコ改修検討会」「環境教育検討会」が設置され、環境測定、教職員ヒアリング、PTA・住民・教職員が参加してのワークショップ、教職員・生徒・保護者を対象としたアンケート調査が行われた。

続いて、2006年度(平成18年度)には、これまで検討してきたエコスクールの必要性、地域と学校の関係づくりと改修アイディアを建築設計業務に生かすため、創造性豊かで高い技術力を有する設計者を公募型プロポーザル方式で選定した。

選定の際には、教員、学校関係者及び地域住民にできるだけ設計に参加してもらうことができるよう留意し、1次審査の書類審査、2次審査のヒアリングに分けて行い、12名の審査委員と20名の傍聴者による厳正なる審査後、事業者を決定した。

設計段階では、学校の教職員を対象としたワークショップを2回、生徒や保護者、市民参加のワークショップを3回開催し、当時、学校が抱えていた問題点を抽出し、改修計画に反映している。また、工事がスタートした後も、定例会議には教職員が必ず出席するようにした。

ユーザー参加型の設計手法により、ハード面での成果のみならず、学校に「環境部」の活動が始まったことや、休日には学校を開放し、地域住民と施設や資料を共有する試みも継続的に行われ、地域と学校の結びつきがより強くなったと言える。

学校概要

※令和3年4月当時

- 学校名

- 西春中学校

- 所在地

- 愛知県北名古屋市

- 全体工期

- 平成17年~平成20年10月

- 学校規模

- 11(2)学級、344人 ※学級数のカッコ内は特別支援学級数を表す。

- 敷地面積

- 6,468㎡

- 保有面積

- 校舎 4,672㎡ / 屋体 1,482㎡

- 構造

- 校舎 RC造3階建 / 屋体 S造2階建

- 竣工年

- 1947(昭和22)年

主な改修内容

【耐震性の確保】

- 鉄骨ブレースの設置(北校舎)

- PC製アウトフレームによる補強(南校舎)

- 日射侵入防止を考慮

【温熱環境の改善、エコ改修】

- 断熱・遮熱(屋上・壁面緑化、二重屋根、複層ガラス等)

- 採光・通風(可動ライトシェルフ、地窓・自然給気口等)

- 省エネ・創エネ(太陽光発電、太陽熱利用、雨水利用等)

- 設備機器(人感センサー、節水型器具等)

【教育環境の向上】

- 中庭部分への増築(昇降口、メディアセンターを配置し地域へ開放)

- ゾーニングの刷新(学年毎のまとまり、特別教室の集約)

- オープンスペースの創出(教室と廊下の間を全面開放できる建具に更新)

平面図