- 現在位置

- トップ > 科学技術・学術 > 環境・エネルギー研究 > 環境エネルギー > 環境エネルギー分野における研究開発 概要

環境エネルギー分野における研究開発 概要

環境科学技術に関する研究開発

気候変動による自然災害リスクが増大するなか、その影響等に効果的に対応するために気候変動の予測結果を活用する技術等の研究開発やその技術の社会実装の促進等を実施しています。各研究開発の成果の活用が国内外に広がりつつあります。

気候変動予測先端研究プログラム

気候変動メカニズムの解明や気候変動予測の不確実性の低減、ニーズを踏まえた高精度な気候変動予測データの創出とその利活用までを想定した研究開発などを通じて、国内外の気候変動対策に活用される科学的根拠の創出・提供に取り組んでいます。

開発する全球気候モデルの例

イベント・アトリビューション研究について

近年飛躍的に発展したスーパーコンピューターの処理能力を活用し、温暖化した気候状態と温暖化しなかった気候状態のそれぞれにおいて、起こり得る大気の流れの状態を大量の気候シミュレーションによって網羅的に計算することで、個別の気象条件下で生じる極端な気象現象(以下「極端現象」という。)に対する長期的な地球温暖化の影響を科学的に定量化する手法をイベント・アトリビューション(Event Attribution、以下「EA」という。)と呼びます。

気候変動予測先端研究プログラムでは、研究の一環として、極端現象の発生確率及び強さに対する地球温暖化の影響を定量化するEAを実施しています。

- 令和7年9月5日 文部科学省報道発表 令和7年夏の記録的な高温や大雨に地球温暖化が寄与 -イベント・アトリビューションによる速報-

- 令和7年3月18日 文部科学省報道発表 令和7年2月上旬の大雪に地球温暖化が影響 -イベント・アトリビューションによる速報-

- 令和6年12月9日 文部科学省報道発表 令和6年9月下旬の石川県能登の大雨に地球温暖化が寄与 -イベント・アトリビューションによる結果-

- 令和6年9月2日 文部科学省報道発表 令和6年夏の記録的な高温や大雨に地球温暖化が寄与 -イベント・アトリビューションによる速報-

- 令和5年9月19日 文部科学省報道発表 令和5年夏の大雨および記録的な高温に地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます―イベント・アトリビューションによる速報―

- 令和4年9月6日 文部科学省報道発表 令和4年6月下旬から7月初めの記録的な高温に地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます

気候変動予測先端研究プログラム ホームページ(※外部のウェブサイトへのリンク)![]()

地球環境データ統合・解析プラットフォーム事業

地球環境ビッグデータを蓄積・統合解析する「データ統合・解析システム(DIAS:Data Integration and Analysis System)」について、これまでの強みを生かし更に拡大・展開させ、気候変動対策等の地球環境全体の情報基盤として社会貢献を実現するデータプラットフォームとして、長期的・安定的な運用の確立を目指しています。

データ統合・解析システム(DIAS)

地球観測に関する政府間会合(GEO)に関する取組

2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)や2003年のG8エビアンサミットなどにおける全球的な地球観測の重要性の高まりを受け、2005年の第3回地球観測サミットにおいて、「全球地球観測システム(GEOSS:Global Earth Observation System of Systems)」の構築を推進する国際的な枠組であるGEOの設立が承認されました。GEOは、衛星、地上、海洋観測等の地球観測や情報システムを統合し、地球全体を対象とする包括的かつ持続的な複数システムからなる「全球地球観測システム(GEOSS)」の構築を推進している政府間の組織であり、2022年3月現在、114か国、及び国連組織や研究機関、民間企業など144機関が参加しています。各国の包括的、持続的な複数の地球観測システムからなる地球観測システムを発展させ、人類の利益のための意思決定や行動が、調整された、包括的かつ持続的な地球観測及び情報に基づいて行われることを目指しています。

2016年からは、「GEO戦略計画2016-2025」に基づき、各国が衛星、海洋、地上観測から得られたデータやそれらのデータを活用した予測結果等を共有し、8つの社会利益分野(1:生物多様性・生態系、2:災害、3:エネルギー・鉱物資源、4:食料安全保障・農業、5:インフラ・交通、6:公衆衛生、7:都市開発、8:水資源)や分野横断的な気候変動において、政策決定に貢献するGEOSSの推進を各国連携の下、進めています。

日本の取組(Japan GEO)ホームページ![]()

地球観測に関する政府間会合(GEO)ホームページ(※英語のみ)![]()

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)への貢献

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)によって1988年に設立された政府間組織です。(2023年2月現在、195の国と地域が参加)

IPCCでは、気候変動に関する最新の科学的知見を評価し、報告書を作成しています。報告書は各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与える役割があり、国際交渉や国内政策のための基礎情報として、世界中の政策決定者に引用されています。

1990年に公表された第1次評価報告書以降、5年~8年に1回程度のサイクルで報告書の作成が行われており、最新の報告書となる第6次評価報告書(AR6)サイクルでは、8種類の報告書が作成されています。 IPCCの活動は、日本国政府にとって、気候変動に関する科学的知見の集積を行うという観点から、また、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の動向との関係性からも、非常に重要であると認識されています。文部科学省では、環境科学技術に関する研究や世界気候研究計画(WCRP)の結合モデル相互比較プロジェクト(CMIP)をはじめとする関連会合・プログラムへの参加等を通じて報告書の作成に貢献をしています。また、文部科学省事業に関係する科学者から、各種報告書執筆者も多く輩出されています。

[参考資料:第6次評価報告書(AR6)の各報告書]

評価報告書

【第I作業部会(WG1)報告書(自然科学的根拠)】

IPCC第54回総会及び同パネルWG1第14回会合が令和3年7月26日(月曜日)から8月6日(金曜日)にかけてオンラインで開催され、平成25年9月の第5次評価報告書(AR5)WG1報告書以来8年ぶりとなるWG1報告書のSPMが承認されるとともに、同報告書の本体や付録等が受諾されました。IPCCは当該報告書を8月9日(月曜日)に公表しています。

- 和訳

- 政策決定者向け要約(SPM)(PDF:6MB)

報告書を政策決定者向けに要約した「政策決定者向け要約(SPM)」の和訳です。 - ヘッドラインステートメント(HS)(PDF:1MB)

SPM各項冒頭部の「ヘッドラインステートメント(HS)」の和訳です。 - 技術要約(TS)1/3(PDF:7MB)

技術要約(TS)2/3(PDF:9MB)

技術要約(TS)3/3(PDF:9MB)

SPMよりも専門的な情報をまとめた「技術要約(TS)」の和訳です。 - 概要(ES)(PDF:2MB)

報告書本編各章冒頭の「概要(ES)」をまとめたものの和訳です。 - よくある質問と回答(FAQs)(PDF:7MB)

報告書本編各章の「よくある質問と回答(FAQs)」をまとめたものの和訳です。 - 用語集(Glossary)(PDF:1MB)

「用語集(Glossary)」からSPMに登場する用語を抽出したものの和訳です。

※上掲の和訳の文章及び図表については、出典を明記した上で、また編集・加工等を行った場合はその旨を明記した上で、自由に複製、公衆送信、変形等を行うことができます。なお、編集・加工を行った場合は、それをあたかも文部科学省及び気象庁が作成したかのような様態で公表・利用することは固く禁止します。

<出典の記載例>- そのまま利用する場合

出典:IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳(文部科学省及び気象庁)

IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳(文部科学省及び気象庁)より、図SPM.Xを転載 - 編集・加工して利用する場合

IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳(文部科学省及び気象庁)を基に**株式会社作成

IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳 図SPM.X(文部科学省及び気象庁)に加筆

原文からの引用等については、後述の「第I作業部会報告書(自然科学的根拠):Climate Change 2021: The Physical Science Basis」のページ(英語)にてご確認ください。

[第I作業部会(WG1)報告書(自然科学的根拠)解説資料]- 一般向け解説資料(基礎編)(PDF:3MB)

報告書を解説した資料(基礎編)です。 - 初心者向け解説資料(導入編)(PDF:1MB)

報告書を初心者向けに分かりやすく解説した資料(導入編)です。

- 政策決定者向け要約(SPM)(PDF:6MB)

- 原文

- 第I作業部会報告書(自然科学的根拠):Climate Change 2021: The Physical Science Basis(※外部のウェブサイトへのリンク)

- 第I作業部会報告書(自然科学的根拠):Climate Change 2021: The Physical Science Basis(※外部のウェブサイトへのリンク)

【第II作業部会(WG2)報告書(影響・適応・脆弱性)】

IPCC第55回総会及び同パネルWG2第12回会合が令和4年2月14日(月曜日)から2月27日(日曜日)にかけてオンラインで開催され、平成26年3月のAR5 WG2報告書以来8年ぶりとなるWG2報告書のSPMが承認されるとともに、同報告書の本体や付録等が受諾されました。IPCCは当該報告書を2月28日(月曜日)に公表しています。

詳細は 環境省のウェブサイト(IPCC AR6サイクル)![]() をご覧ください。

をご覧ください。

- 和訳

- 原文

- 第II作業部会報告書(影響・適応・脆弱性):Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability(※外部のウェブサイトへのリンク)

- 第II作業部会報告書(影響・適応・脆弱性):Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability(※外部のウェブサイトへのリンク)

【第III作業部会(WG3)報告書(緩和)】

IPCC第56回総会及び同パネルWG3第14回会合が令和4年3月21日(月曜日)から4月4日(月曜日)にかけてオンラインで開催され、平成26年4月のAR5 WG3報告書以来8年ぶりとなるWG3報告書のSPMが承認されるとともに、同報告書の本体や付録等が受諾されました。IPCCは当該報告書を4月4日(月曜日)に公表しています。

詳細は 経済産業省のウェブサイト(IPCCについて)![]() をご覧ください。

をご覧ください。

- 和訳

- 原文

- 第III作業部会報告書(緩和): Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change(※外部のウェブサイトへのリンク)

- 第III作業部会報告書(緩和): Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change(※外部のウェブサイトへのリンク)

統合報告書

IPCC第58回総会が、令和5年5月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)にかけてインターラーケン(スイス連邦)で開催され、平成26年のAR5 統合報告書以来9年ぶりとなる、AR6統合報告書のSPMが承認されるとともに、同報告書の本体が採択されました。IPCCは当該報告書を3月20日(月曜日)に公表しています。

詳細は環境省のウェブサイト(IPCC AR6サイクル)![]() をご覧ください。

をご覧ください。

特別報告書

気候変動に関わる特定の問題に関する報告書で、AR6では3つの特別報告書が作成されました。

- 原文

関連リンク

気候変動に関する懇談会

文部科学省と気象庁は共同で開催する「気候変動に関する懇談会![]() 」の議論を踏まえて、下記情報の公表等の取組を行っています。

」の議論を踏まえて、下記情報の公表等の取組を行っています。

エネルギー科学技術に関する研究開発

科学技術・イノベーション基本計画、エネルギー基本計画、GX実現に向けた基本方針等に基づき、2050年カーボンニュートラル実現等への貢献を目指し、経済産業省等とも連携して研究開発を積極的に推進しています。

省エネルギー・高性能な次世代半導体の研究開発

DX/GX両立に向けたパワーエレクトロニクス次世代化加速事業

電力変換・制御技術であるパワーエレクトロニクス(パワエレ)の次世代化加速による社会全体の省エネ化を促し、喫緊の課題であるDXとGXが両立した社会の実現に貢献します。

DX/GX両立に向けたパワーエレクトロニクス次世代化加速化事業 ホームページ

革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業(Innovative Power Electronics Technologies:INNOPEL)

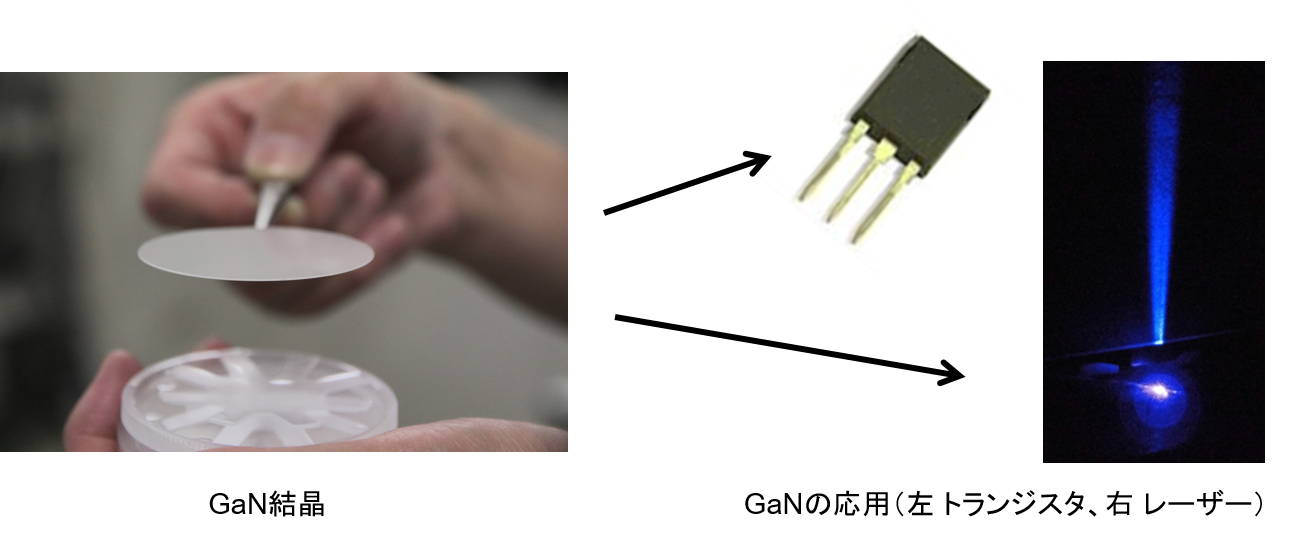

電力消費の大幅な効率化を可能とする窒化ガリウム(GaN)等の次世代パワー半導体の研究開発と、その特性を最大限活用したパワーエレクトロニクス機器等の実用化に向けて、回路システムや受動素子等のトータルシステムとして一体的な研究開発を推進しています。

INNOPEL ホームページ

次世代X-nics半導体創生拠点形成事業

省エネルギー・高性能な半導体集積回路の創生に向けた新たな切り口による研究開発と将来の半導体産業をけん引する人材育成を推進するため、アカデミアにおける中核的な拠点を形成を進めています。

〇各拠点ホームページ

Agile-X ~革新的半導体技術の民主化拠点(※東京大学ウェブサイトへリンク)

スピントロニクス融合半導体創出拠点(※東北大学ウェブサイトへリンク)

集積Green-niX研究・人材育成拠点(※東京科学大学ウェブサイトへリンク)

革新的技術の創出に向けた研究開発

2050年カーボンニュートラル実現等への貢献を目指し、従来の延長線上にない非連続なイノベーションをもたらす革新的技術を創出に向けた基礎・基盤研究を推進しています。

革新的GX技術創出事業(GteX)

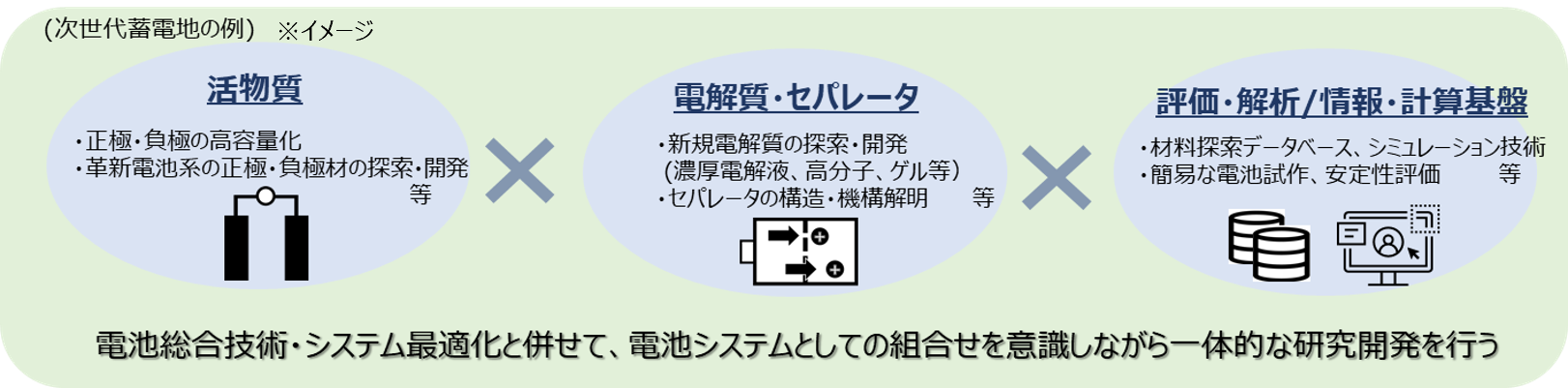

「蓄電池」、「水素」、「バイオものづくり」の3つの重点領域において、材料等の開発やエンジニアリング、評価・解析等を統合的に行うオールジャパンのチーム型研究開発を実施しています。

GteXで推進する統合的なチーム型研究開発のイメージ(次世代蓄電池の例)

革新的GX技術創出事業(GteX) 文部科学省ホームページ

革新的GX技術創出事業(GteX) 科学技術振興機構ホームページ(※科学技術振興機構ウェブサイトへリンク)

戦略的創造研究推進事業 先端的カーボンニュートラル技術開発(ALCA-Next)

幅広い領域におけるチャレンジングな基礎研究により様々な技術シーズを育成する、探索型の研究開発を実施しています。

戦略的創造研究推進事業 先端的カーボンニュートラル技術開発(ALCA-Next) ホームページ(※科学技術振興機構ウェブサイトへリンク)

未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域

2050年の社会実装を目指し、温室効果ガスの大幅削減に資する革新的技術の探索・育成を実施しています(今後、ALCA-Nextに段階的に移行)。

未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域 ホームページ(※科学技術振興機構ウェブサイトへリンク)

低炭素化社会実現のための社会シナリオ研究事業

日本の経済・社会の持続的発展を伴う、科学技術を基盤としたカーボンニュートラル社会の実現に貢献するため、望ましい社会の姿を描き、その実現に至る道筋や選択肢、戦略を示す社会シナリオ研究を推進しています。

低炭素化社会実現のための社会シナリオ研究事業 ホームページ(※科学技術振興機構ウェブサイトへリンク)

理化学研究所における環境・エネルギー分野の研究開発

理化学研究所において、科学技術・イノベーション基本計画をはじめとする国家戦略等に挙げられた国家的・社会的な要請に対応するため、戦略的な研究開発を推進しています。

環境資源科学研究センター ホームページ(※理化学研究所ウェブサイトへリンク)

創発物性科学研究センター ホームページ(※理化学研究所ウェブサイトへリンク)

終了事業

戦略的創造研究事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA)(事業年度:平成22年度~令和4年度)

戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA)ホームページ

統合的気候モデル高度化研究プログラム(事業年度:平成29年度~令和3年度)

気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)(事業年度:平成27年度~令和元年度)

気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)成果集 1/2 (PDF:10MB)![]()

気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)成果集 2/2 (PDF:9MB)![]()

気候変動適応技術の社会実装ガイドブック (PDF:8MB)![]()

気候変動リスク情報創生プログラム(事業年度:平成24年度~平成28年度)

21世紀気候変動予測革新プログラム(事業年度:平成19年度~ 平成23年度)

東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクト

お問合せ先

研究開発局環境エネルギー課