生成AIは「活用」しながら利便性を体験する

お話を伺った先生

- 荻迫 幸輔(おぎさこ こうすけ)先生 情報イノベーション科

-

商業科教諭。入来商業高等学校、川薩清修館高等学校、山川高等学校、種子島中央高等学校を経て2022年度より同校着任。商業と情報を担当。ICT推進・情報管理担当として校内のICT活用・管理を担当している。

事例概要

- 実践している学校・学科

-

鹿児島市立鹿児島商業高等学校・情報イノベーション科・アスリートスポーツ科

- 利用しているデジタル教材・デジタル環境

-

ChatGPT、Create a GPT、Adobe Firefly、Canva、LiveQ(意見共有ツール)、Google for Education(クラスルーム、フォーム、サイト)、VRゴーグル、生徒用端末(Surface)、高性能PC、iMac、ドローン

- どのような学びが可能になったか

-

・旅行プランを考える際に生成AIを活用することで視野が広がりグループ内の話し合いが充実。詳細な検討が可能になった。

・Webサイト構築の際に画像生成AIを活用。自分のイメージを言語化することで創造性の発揮につながった。

- 支援や事前準備のポイント、工夫

-

・自分のペースで学ぶことができるデジタル教材(「ライフイズテック レッスン」、「プログルラボ」など)を活用。授業の流れや必要なワークシートはすべて「Google クラスルーム」に上げ、授業に参加できない場合も学びを継続しやすくした。

・Web上の意見共有ツール「LiveQ」を用いて授業や個人学習の際には疑問点を残さないようにするとともに、毎時間生徒が発信する機会を設けた。

- 導入・活用の成果・今後の予定

-

・自ら学びを進めることができるようになった。

・疑問や感想を発信できるようになった。

・創造性を発揮したり、社会との関連を考えたりする生徒が増えた。

・制作したWebサイトは、今後の学びを反映してプラットフォームとして活用予定。

・今後は、他教科や校務活動にも生成AIを導入するほか、生成AIの倫理的利用に関する教育を強化したい。

・AI技術やEdTech分野のリーダー企業、最新の技術をもつ研究機関との協力を強化したい。

情報Ⅰ「メディアとデザイン」で生成AIを活用し旅行プランを作成

本校は2024年度から男女共学になり、カリキュラムを再編。新学科「情報イノベーション科」、「ビジネスクリエイト科」、「アスリートスポーツ科」を設置し、現在の1年生は、2・3年でそれぞれ4単位、計8単位で課題研究(企業研究)に取り組みます。学校の新しい特色づくりが必要であると考え、リーディングDXスクール事業「生成AIパイロット校」の指定を受け、「情報イノベーション科」1年の「情報Ⅰ」を中心に取り組んでいます。

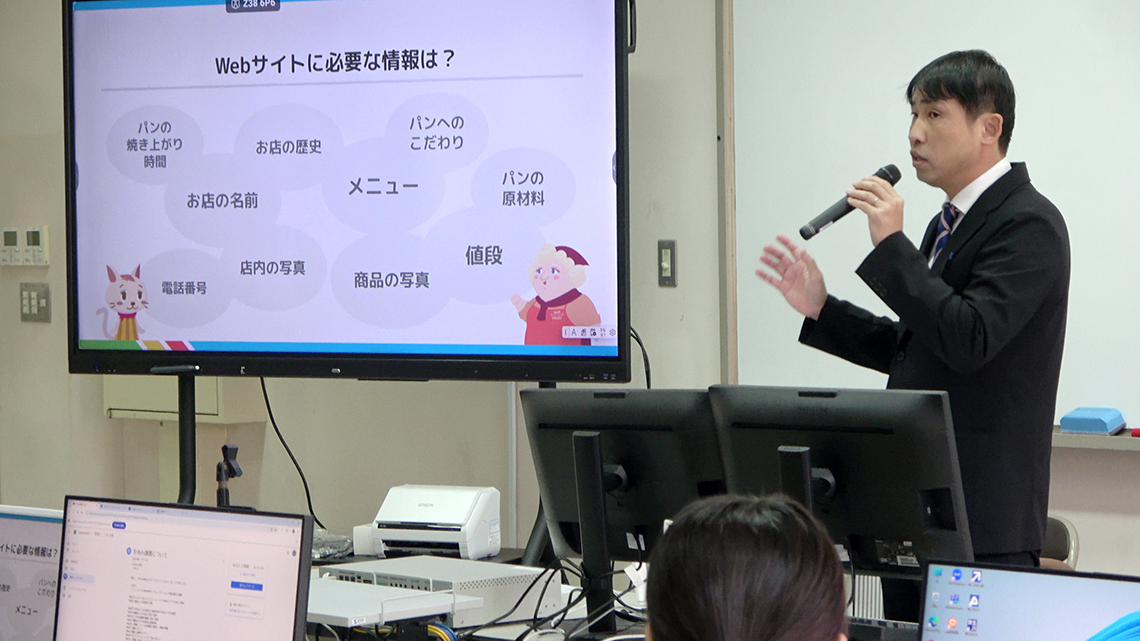

情報Ⅰ「コミュニケーションと情報デザイン」では、情報デザインに配慮したWebサイトを制作します。

ここでは、生徒が考案した旅行プランを紹介するWebサイトを制作することとし、Webサイトテーマ設定シートで「誰に見てほしいのか」「見た人にどうなってほしいのか」を検討してから旅行プランを考えます。旅行プランの要素は、旅行プラン作成シートに整理。生徒は「あなたは優秀な旅行プランナーです…」などのプロンプトを作成し、各要素について生成AI(ChatGPT3.0)と対話しながら検討し、決めていきます。旅行プラン作成シートの内容は次の通りです。

【テーマ設定】グループごとにテーマを設定。

【基本情報の収集】旅行の目的地、日程、宿泊施設、移動手段。

【観光地やアクティビティのリサーチ】観光スポット複数。

【予算計画】交通費、宿泊費、食費、観光費用など。

【プランのまとめ】 旅行の目的、主要な観光地、移動手段、予算の見積もりなど。

【プレゼンテーションの準備】提案する旅行プランの説明、魅力、工夫した点など。

【反省とフィードバック】生成AIを使ってプランを立てたことに対する感想など。

考案したプランは生徒の情報端末上で他者が参照できるようGoogleクラスルームで共有。さらにVRゴーグルを用い、Google Earthから旅行地を見学し、プランの再検討に役立てました。また商業科目「観光ビジネス」「マーケティング」でも同様に活用し、生徒の学びにつなげています。

VRゴーグルを用いて旅行先の様子を確認した。(提供:鹿児島市立鹿児島商業高等学校)

高校生向けの低予算国内旅行プランを考えたグループは目的地を大阪とし、歴史と現代のエンターテイメントを組み合わせた1泊2日の旅行を3万7000円の予算で提案。

生成AIの活用については「観光地や予算の提案が役立った。宿泊施設の価格情報をすぐに把握できた。AIは細かいリクエストにも応えてくれる。時間や予算が限られている旅行の調整に非常に便利だと感じた」と振り返っています。

あるグループは歴史と現代のエンターテイメントを組み合わせた1泊2日の大阪旅行を提案した。(提供:鹿児島市立鹿児島商業高等学校)

次に、実際に旅行プランを紹介するWebサイトを、Webサイト制作ツール「Google サイト」を使いグループごとに制作していきます。掲載する画像については、画像生成AI「Adobe Firefly」などにより生成。デザインツール「Canva」などを使って生徒用端末で編集しています。iMacも整備しているため、これを使って画像生成を行う生徒もいます。

Webサイトに必要な要素を確認し、Webサイト制作シートに記入していく。(提供:鹿児島市立鹿児島商業高等学校)

生徒が考案した旅行プランについて、より実践的に学びにつなげたいと考え、内容について回答するオリジナルChatbotも作成し、Webサイトに実装しました。Chatbotの作成には、ChatGPTの拡張機能である「Create a GPT」を利用。これは、誰でも簡単にChatbotを作成できる機能です。今回は、生徒が作成した旅行プランをPDFにしたものを読み込ませて作成しました。さらに、これを用いて「想定していない答え=誤情報」と仮定し、ファクトチェック(例:旅行プランに掲載していない情報を提案したなど)を行いました。生徒はそれをもとにプラン内容に修正を加えていきました。

制作したWebサイトはGoogleフォームで評価シートを用いて相互評価を行うとともに、「情報Ⅰ」や3年「情報Ⅱ」の学習成果を活かすプラットフォームとすることを考えています。データサイエンスなどで学んだ成果を実装するなどし、3年間かけて更新していくことを生徒に伝えています。なお、サイトの公開については、鹿児島県が県内の小・中・高等学校に所属する児童生徒・教員に発行・管理している県域アカウントでのみ閲覧できることとする予定です。

課題を乗り越える~企業・学校連携で教員も生徒とともに学ぶ

生成AIの活用にあたり、まず、教員も生成AIを生徒とともに学ぶ必要がありました。そこで山形県を中心にAI教育を通じた『デジタル人材育成プロジェクト』に取り組んでいる「やまがたAI部」に本校も加入して学習するとともに、外部コーチとして学校DXアドバイザーである企業の方を招聘し、生徒の指導および教員の研修を継続的に行っています。

やまがたAI部には山形市立商業高校の紹介で参加しました。同校とは2023年度に鹿児島県で全商秋季総会・研究協議会が行われ、前年度の開催地が山形県であったことから引継ぎも兼ねて本校校長と鹿児島県の県商事務局が山形市立商業高校を訪問し、施設見学や学習内容などの説明を受けて感銘を受けたところから、交流が始まりました。鹿児島県と山形県の歴史的な関係や校長同士が同級生であったこともあり話が盛り上がったと聞いています。次年度には鹿児島県のビジネス情報学習研究会による先進校視察として同校を訪問し、AIなどの学習についてご教授いただきました。

生成AIを活用した授業の内容については、鹿児島第一工科大学の研究者に相談しました。同大学は「情報・AI・データサイエンス学科」を設置しており、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の指定をきっかけに連携しています。また、教員同士のつながりでKCS鹿児島情報専門学校の学校長にも相談にのっていただきました。なお、授業で活用したVRゴーグルやiMacもDXハイスクール事業により整備したものです。

指導上の工夫~自分のペースで進められるようにデジタル教材を活用

本校は部活動が盛んで大会出場のために遠征する機会も多く、全生徒が教室にそろうことが少ないため、学校外でも生徒自ら学びを進めることができるように、授業の流れや必要なワークシートはすべてGoogleクラスルームに上げるとともに、オンラインのデジタル教材を多く活用しています。

生徒はデジタル教材「プログルラボ みんなで生成AIコース」(みんなのコード)を受講。プロンプトの作成方法も含めて生成AIについて学びました。

Webデザインの実習は月1~2回程度、継続して行っており、旅行プランのWebサイト制作の準備のために教科書とデジタル教材「ライフイズテック レッスン『高校 情報Ⅰ全対応コース』」で学習しました。こちらもオンラインのデジタル教材です。

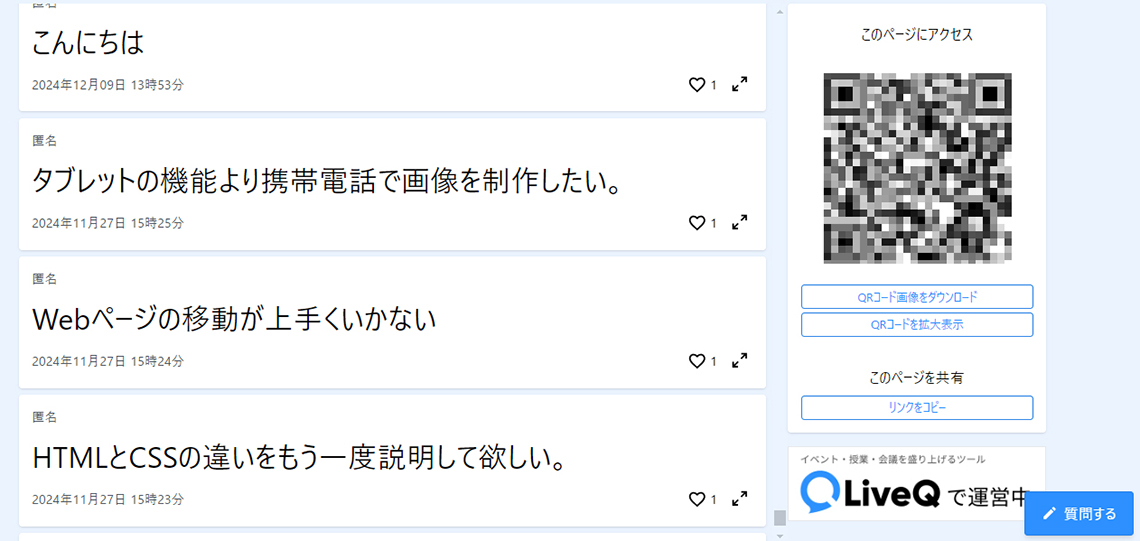

また、授業や個人学習の際には疑問点を残さないように、Web上の意見共有ツール「LiveQ」により、常に不明な点を皆で共有し、その都度解決できるようにしました。

自分の疑問や感想を発信しやすくするため、生徒からの発信を待つだけではなく、「生成AIの活用で仕事の効率はどうなると思う?」など、教員からも質問を授業の合間に入れるようにしました。書き込み内容は全員で共有できるように、大型提示装置で常時、教室に提示しています。

Web上の意見共有ツール「LiveQ」により、常に不明な点を皆で共有し、その都度解決できるようにしている。(提供:鹿児島市立鹿児島商業高等学校)

生徒の変化~自主性・創造性・自己効力感が高まった

これらの工夫により生徒は、授業が始まると、教員の指示がなくてもWebサイト制作などの実習を率先して進めるようになりました。

また、LiveQにより、「HTMLとCSSの違いをもう一度説明してほしい」「携帯電話で画像生成したい。それをAirドロップで共有したいがどうすればよいのか」などと自ら書き込むようになりました。入学した当初は、発問に対してなかなか答えないなどの姿もありましたので大きな変化であると感じています。

創造性も発揮しやすくなってきたと感じます。旅行プラン考案の際に「VRゴーグル」を使ってGoogleストリートビューで疑似旅行を行うのも生徒のアイデアです。プラナカン文化探索ツアー(シンガポール)などの思いもよらない国の旅行プランを考案した生徒もいます。他科の授業でドローン活用を体験した際は「学校をドローンで空撮して未来の学校の姿を生成AIに聞いてみたい」という発想もありました。

「情報の授業ではタイピングを練習し、授業を聞くことが中心だと思っていた。高校の授業は新しい技術を学び、それをWebサイト制作に活かすことができ、工夫しがいがあって楽しい」と話す生徒もいます。さまざまな情報技術に接するなかで、社会においてどのように情報技術を活かしていけるのかという思考や、どう活かすかについての発想につながりつつあり、次年度以降の課題研究で問いを立てる際に役立つ発想ができるようになっていると感じています。

デジタル教材やGoogleクラスルームによる学びの流れの事前指示により、教員の指示がなくてもWebサイト制作などの実習を率先して進めるようになった。(提供:鹿児島市立鹿児島商業高等学校)

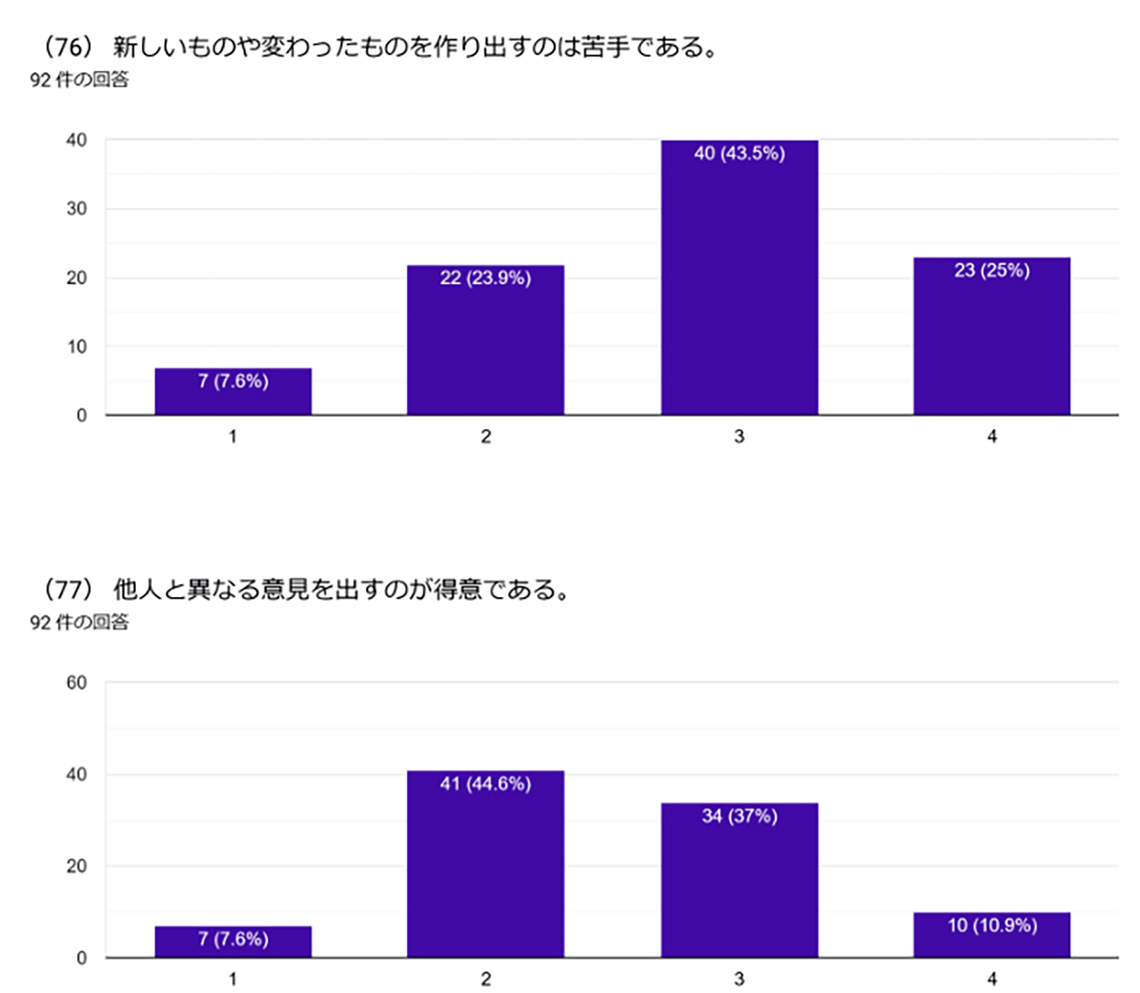

情報Ⅰ履修者対象に「情報活用能力アンケート」を入学当初と学期ごとに実施し、生徒の変化を確認。教科担当者で共有しています。本調査は、兵庫教育大学の研究紀要(第57巻 2020年9月「高校生のICTに対する苦手意識と情報活用実践力および自己効力感との関連性」)を参考に作成したものです。(質問数101問)

入学当初のアンケートによると「学習したことを家庭生活に役立てられるようになりたい」「コンピュータやインターネットを用い、情報を発信し伝えられるようになりたい」と考える生徒が多く、学習にも意欲的で真面目な生徒が多いのですが、「失敗してもあまり悔やまずに前向きに考える」「他人と異なる意見を出すのは得意」などの数値は低いという傾向がありました。

まだ1年未満の活動ですが、2学期に行った調査では、これらの課題が着実に改善されています。

学校長の方針は「挑戦と失敗を応援する学校」です。失敗をたくさんする経験を通して、失敗を恐れずにその経験をもとに学びに活かせる力を身につけてほしいと考えています。

「情報活用能力アンケート」を入学当初と学期ごとに実施し、生徒の変化を確認している。(提供:鹿児島市立鹿児島商業高等学校)

生成AI活用を他教科や課題研究にも広げる

最新技術を授業に反映させ、実践的な学びを提供するためには、AI技術やEdTech分野のリーダー企業、最新の技術をもつ研究機関との協力が必要です。現在も複数企業と連携していますが、今後もさらに拡大していきたいと考えています。

また、生成AI の活用は進んでいますが、今後は生成AI の倫理的利用に関する教育を強化するとともに、さまざまな教科にも生成AIを導入し、2、3年で取り組む企業研究(課題研究)を充実させていければと考えています。

「情報活用能力アンケート」を引き続き行い、データをもとに個別最適な学習につなげることにも注力する予定です。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2025年2月)のものです。

Pagetop