クラウド環境で学校と家庭の学びがつながり、調理実習の質が高まった

お話を伺った先生

- 松本 仁美(まつもと ひとみ)先生 生活文化科

-

指導教諭。妻高等学校、小林工業高等学校、富島高等学校、宮崎工業高等学校を経て2021年度同校に着任。専門教科と農業科「家庭総合」を担当。広報情報部として校内のICT活用・管理を担当している。

事例概要

- 実践している学校・学科

宮崎県立宮崎農業高等学校・生活文化科「専門科目」(生活産業基礎、課題研究、生活産業情報、生活と福祉、フードデザイン)、「家庭総合」、学校家庭クラブ活動

- 利用しているデジタル教材・デジタル環境

Google for Education(クラスルーム、フォーム、スプレッドシート、スライド、チャット)、Slido、Kahoot!、User Local AIテキストマイニング、FigJam、液晶ディスプレイ(50㌅)4台、カメラ、プロジェクタ、生徒用端末(個人所有)

- どのような学びが可能になったか

- 「Google クラスルーム」でその日の学びの流れや資料、課題を配信することにより、家庭での学習と連携でき、学習したことを家庭で活かそうとする意欲が高まった。

- 授業の目的に合わせて各種ツールを活用することで、短時間での振り返りや意見の共有、クイズ形式の小テストをしたりすることができ、知識の定着や学習意欲の向上につながった。

- 支援や事前準備のポイント、工夫

- 端末やアプリ操作に慣れない生徒のために撮影した写真をGoogle クラスルーム上にアップする方法などをGoogleクラスルーム上に掲載。その日の学びの流れや資料も掲載して学びを進めやすいようにしている。

- Googleクラスルームなどについては、教員用と生徒用端末2台を用いて、生徒からどのように見えるのかを実際に試してから利用した。

- 導入・活用の成果・今後の予定

- 効率のよい学び方ができ、専門に関する知識や技術の習得をよりスムーズに進めることができた。

- チャット、アンケートなどにより、発言が苦手な生徒も自分の意見をテキストで発信できるようになった。情報共有をする機会が増え、多角的な視点をもつことができるようになった。

- 授業の感想などの定性的なデータを分析・評価することで、教員が押さえてほしいポイントと生徒の理解状況を照合でき、授業をブラッシュアップすることができた。

- 生徒は自分の端末で動画や発表資料を作成。発表する機会が増え、発信力がついた。

- 全国高等学校家庭クラブ研究発表大会での防災に関する研究発表で文部科学大臣賞を受賞するなど外部評価を得ることで生徒のモチベーションが一層高まった。

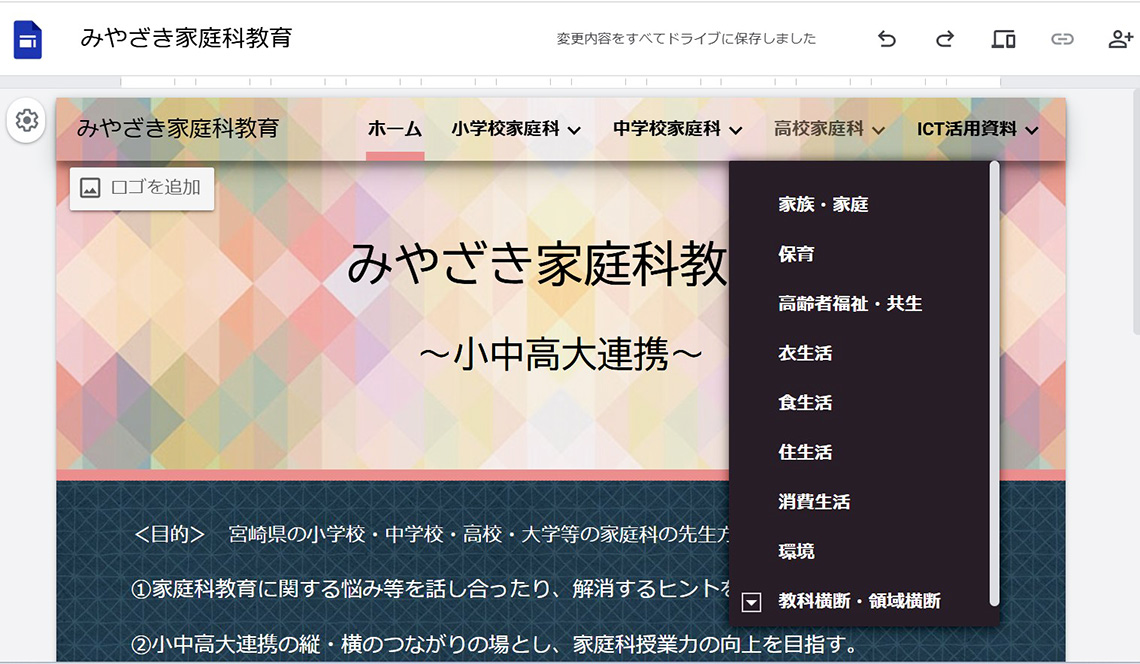

- 小中高等学校が家庭科を通してタテにつながることができることを目標に、「Googleサイト」でWebページを作成中。

GIGAスクール環境で学びの進め方が変わった

GIGAスクール構想をきっかけに学校環境は、大きく変わりました。まず本校の調理室には2021年度にプロジェクタとカメラ、50インチの液晶ディスプレイ4台が配備され、教員による調理実演の際、カメラで教員の手元を撮影し、生徒は各調理台に座ったまま、ディスプレイを通して教員の実演を見ることができるようになりました。コロナ禍で密集環境は厳禁とされるなか、調理実習の実施が難しい状況でしたが、本環境により調理実習を比較的早期に再開することができました。

この環境は、密集環境を避けるだけではなく、調理実習を円滑に進める効果もありました。教師用端末からプロジェクタやディスプレイに動画を流すことができるため、示範では1回しか見せることができなかったかつらむき、ホワイトソース、ねじ梅などのつくり方などを繰り返し再生することができます。生徒が調理台にいる状態でもつくり方を確認できるため、調理実習中の質問はかなり少なくなりました。実習は個人の生活経験による技量の差が大きいため、教員は個別の指導に時間をかけることができるようになりました。

調理室には50インチの液晶ディスプレイを4台設置

調理室の教壇真上にカメラを設置。教員の調理する様子が正面のプロジェクタ画面や4台のディスプレイに投影される。

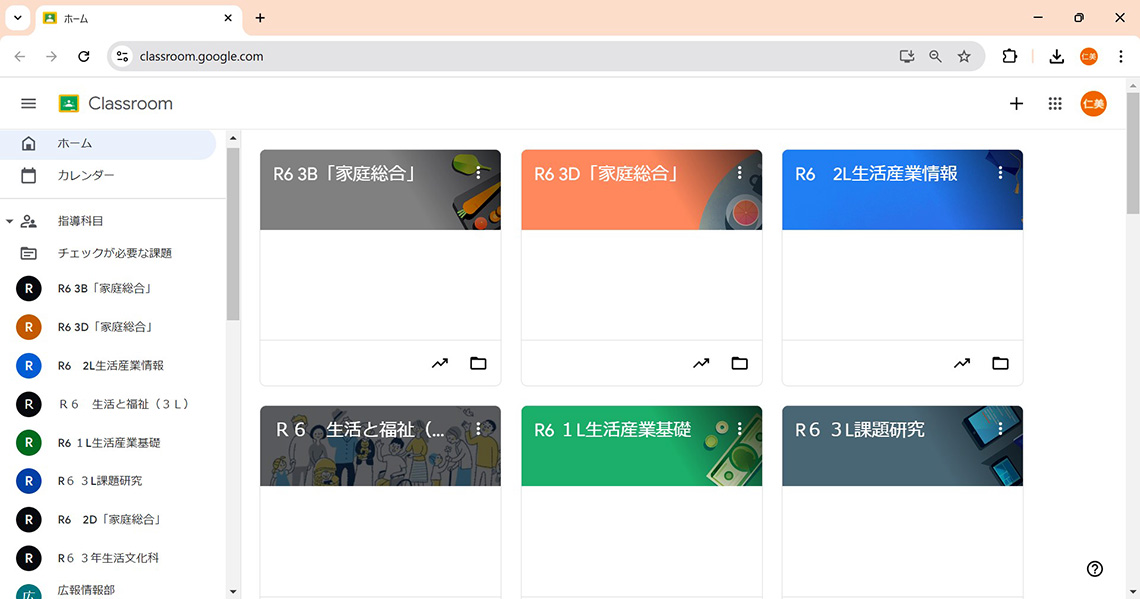

1人1台端末の配備も、学びの流れを変えました。本校では2021年度から、学校が選択した端末(Chromebook)を生徒が購入しています。2022年度からは、「Googleクラスルーム」上にクラス・科目ごとの部屋を作成し、生徒一人ひとりに課題や資料を配布するとともに、生徒もGoogleクラスルーム上に課題を提出しており、教員は提出状況を一目で把握できます。Googleクラスルーム上で課題のやりとりや、連絡をすることができるため、休んだ生徒や課題の未提出者それぞれに別途連絡することが少なくなりました。

「Googleクラスルーム」上に、クラス・科目ごとの部屋を作成。生徒一人ひとりに課題や資料を配布している。(提供:宮崎県立宮崎農業高等学校)

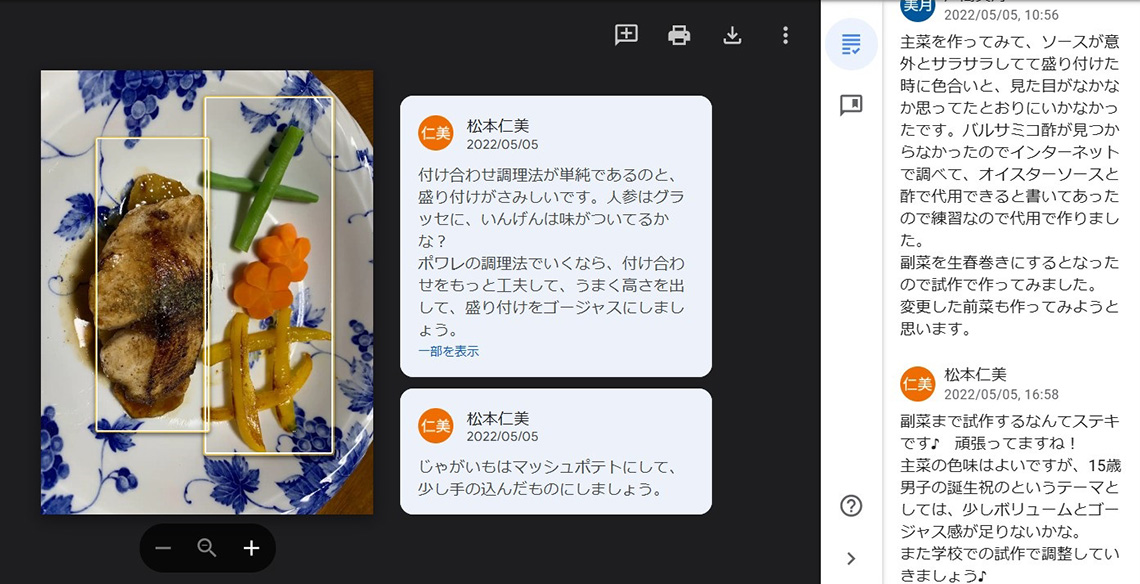

特に効果の高さを感じたのが、授業「フードデザイン」などでのゴールデンウィーク中の課題や料理コンクールへの応募作品の提出です。生徒が休み中に調理したものを撮影してGoogleクラスルーム上に提出するようにしました。「ムニエルの焼き目がきれい」「野菜の角切りの大きさがそろっている」「盛り付けが寂しいので、高さが出るような調理に変えてゴージャスに」など、写真でわかる範囲ですが、教員のコメントやアドバイスを即時伝えることができます。生徒はそのコメントを見て、副菜を工夫したり、実際の調理で疑問に思ったこと、うまくいかなかったことを教員に質問したりすることができました。

その過程を経て学校で行った調理実習は、これまで以上に意欲的で、調理内容に工夫もみられました。端末を利用して家庭学習と連携する効果を感じ、これをきっかけに自宅で調理をして写真とコメントをオンラインで提出する機会を増やしたところ、学校での学びが家庭での実践につながっていき、家庭科の学びを自分事として考えられる生徒が増えたと感じています。

この手法は全国高等学校家庭科食物調理技術検定にも活かしています。食物調理技術検定には4級から1級まであり、1年で3・4級、2年で2級、3年で1級の取得をめざし、校内でプレ検定を行っています。1級はフルコースに取り組むなど、検定合格のための準備はいつも大変でした。そこで、長期休みを利用して自宅で調理の練習を行い、その様子をGoogleクラスルーム上に提出することにしました。家庭の練習でうまくできなかったことについては、教員とチャットのやりとりにより、ある程度解決できるようになりました。

端末操作やGoogle クラスルーム上の操作に慣れない生徒のために、「撮影した写真をGoogle クラスルーム上にアップする方法」などの説明も掲載しています。この説明を見ただけで写真やコメントをアップできる生徒もいました。

家庭で調理した写真をGoogleクラスルーム上にアップ。教員と生徒がチャットでやりとりしている。(提供:宮崎県立宮崎農業高等学校)

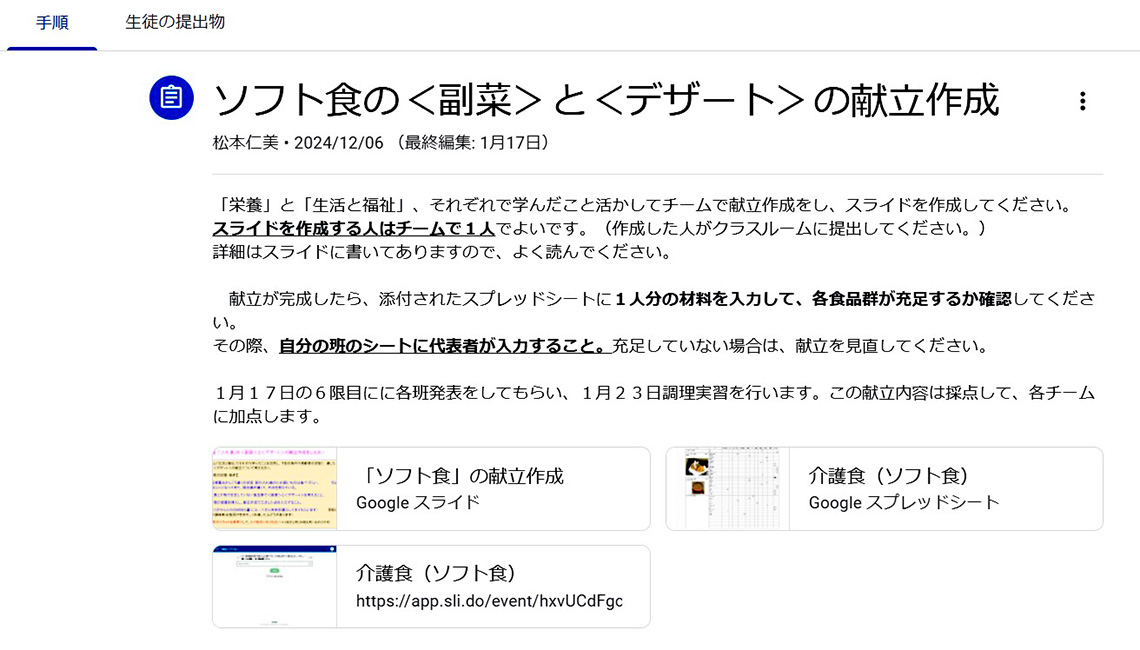

介護食のレシピを考える授業では、生徒は「Googleスライド」でレシピを作成しました。その手順や課題作成のための資料をすべてGoogleクラスルーム上にアップしているため、自分たちのペースで学習を進めることができます。

文化祭や卒業制作などにおいて生徒自ら、調理や縫製などの学習成果を動画にまとめ、オンラインで発信することは、生徒の企画力や自主性、発信力の向上につながると感じています。

生徒それぞれのGoogleクラスルーム上にその日の手順や必要な資料をアップして学習を進める。(提供:宮崎県立宮崎農業高等学校)

指導上の工夫~デジタルツールで振り返り

テキストマイニングの利用が容易になり、授業の振り返りの分析を迅速にできるようになったことは教員にとっても大きなメリットです。それまでは、生徒の感想や振り返りをワークシートなどの用紙に手書きさせてデータを集め、表計算ソフト上に教員が入力して分析していました。現在は1人1台端末で全員の回答を瞬時に収集し、問題ごとに集めて「User Local AIテキストマイニング」にペーストすることで、AIが似たような内容の回答を分類したうえでワードクラウド化します。学習の前後で比較し、その変容を見ています。例えば消費生活に関する学習では変容が顕著で、「人権に配慮した消費をしようと思う」という意見が大幅に増えていました。

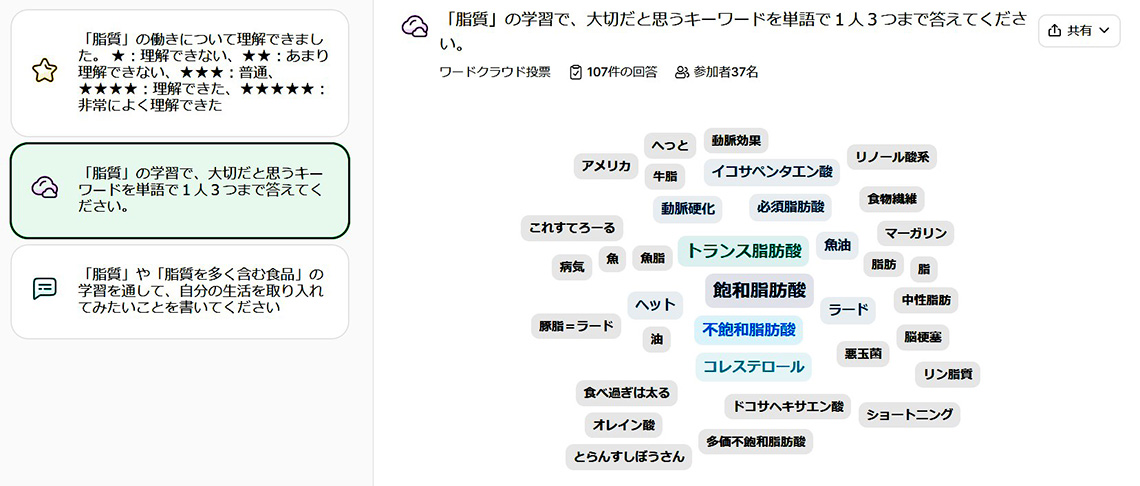

さらに2024年度からは、「Slido」の利用も開始しました。User Local AIテキストマイニングは、生徒の回答テキストを教員がUser Local AIにペーストし、分析して次回の授業で提示するのでタイムラグがあります。Slidoでは、生徒が回答を送信すると瞬時にワードクラウド化できるという即時性があるため、その時間内で授業の振り返りをしたい際に利用しています。現在は「自己評価」「その授業で大切だと思うキーワード」「自分の生活にどう取り入れるか」を質問し、その場でワードクラウド化して皆で共有しています。生徒も、その時間に学んだ内容について、ほかの生徒がどう理解したのかを共有できます。教員が想定した結果と異なる場合は、その場で補足したり、次の授業の流れを見直したりすることもできます。ユニークな視点を取り上げることもできて視野が広がります。ただしUser Local AIテキストマイニングと異なり、似たような内容の回答を分類する機能はありません。

「Slido」で「この日の授業で大切だと思うキーワードを単語で3つ記入」してワードクラウド化。その日の学習を振り返っている。(提供:宮崎県立宮崎農業高等学校)

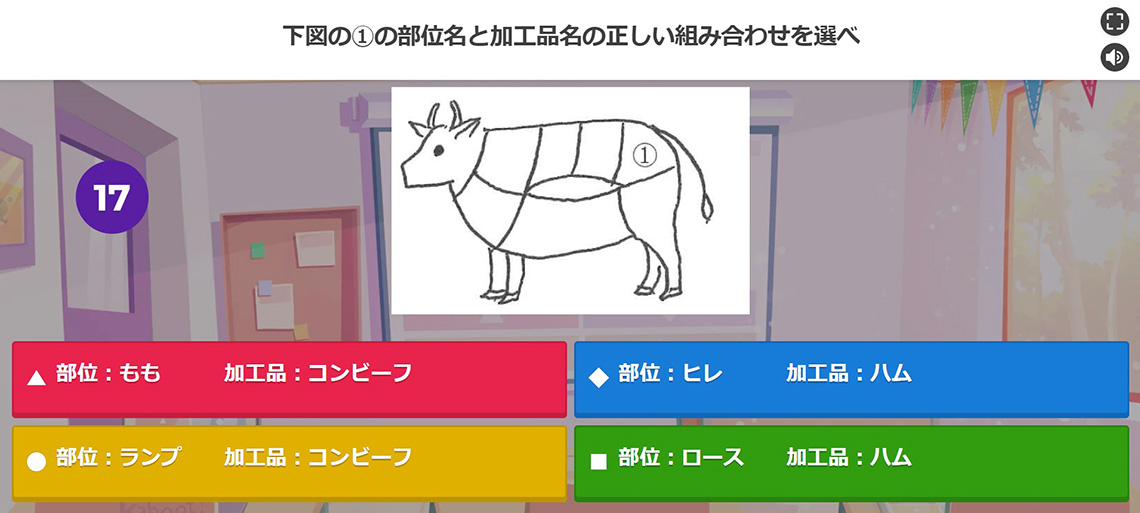

「Kahoot!」を利用することもあります。選択問題やマルバツ形式で出題できるWebアプリです。クイズ形式で、その日や前回の授業の振り返りや小テストができると楽しいのではないかと考え、活用を始めました。生徒の回答速度により順位が出るので生徒はとても喜んで積極的に取り組みます。生徒のモチベーションを上げたいときに利用しています。

選択問題やマルバツ形式で出題できる「Kahoot!」で小テストや振り返りを行うこともある。回答速度の順位が出るので生徒は盛り上がる。(提供:宮崎県立宮崎農業高等学校)

生徒の変化~ICTで発言しやすくなり自主性も向上

挙手による発言が難しい生徒がICTを利用することで格段に授業に参加しやすくなっていると感じています。教員から生徒に質問すると、オンライン上ではほぼすべての生徒から発言や回答が集まります。さまざまな生徒の声や、調理実習などの作品を授業で取り上げることも容易になり、生徒のモチベーション向上につながっています。

授業では、レシピなどの課題をGoogleスライドで作成して発表し、Googleスプレッドシートで調べた情報を整理することが多くなりました。発表活動はグループで行うことも多く、ICT活用力や発信力、協働する力も身についたと感じています。

1人1台端末とクラウドが日常的に活用されるようになり、生徒の発信力や授業参加への意欲が高まった。

本校には、家庭科を学ぶ生徒全員が所属する「家庭クラブ」があり、家庭科で学んだことを地域や社会に活かす取組を行っています。防災プロジェクトで防災食講座の実施や、防災リュックや防災おむつ、防災スリッパ、段ボールトイレづくりの動画作成などに取り組みました。生徒は「Canva」を利用して動画を作成し、YouTubeにアップしました。この取組が第72回全国高等学校家庭クラブ研究発表大会(2024年度)で文部科学大臣賞に選ばれたのです。これをきっかけに、さらに家庭クラブの取組も活発になり、防災に関する校内学習会を生徒が企画し、当日の説明も生徒主体で行いました。それまでは教員が説明していたので、大きな変化です。

本校の活動を見て、男女共同参画センターから声がかかり、防災プロジェクトについて発表する機会に恵まれました。校区外の地域まちづくり推進委員会からも、防災プロジェクトの研究発表を依頼され、地域の防災食講座で本校のレシピが採用されるなど、発信力が高まることで地域貢献が可能になること、世界が広がることを生徒とともに実感しているところです。

現在は、小中高等学校が家庭科を通してタテにつながることを目標に、「Googleサイト」でWebページを作成中です。指導案などを共有できればと考えています。

小中高等学校が家庭科を通してタテにつながることを目標に、「Googleサイト」でWebページを作成中(提供:宮崎県立宮崎農業高等学校)

教員の変化~Google アプリ活用が定着し始めた

本校の広報情報部の仕事の一つが、教員対象のGoogleアプリ講座の実施です。希望者を対象に年2回、Googleツールや無料のクラウドツールの研修を2021年度から実施しています。多忙でも参加しやすいようにと30分程度の内容としています。回数を重ね、授業での活用を通して利便性を理解してきたことで、Google クラスルームやGoogleアプリを効果的に活用できる教員が増えてきました。若手教員が講師となってSlidoの研修を実施したことで、わたし自身も授業で利用できるようになり、触ってみないとわからないことが多いと感じているところです。

課題を乗り越える~教員用と生徒用端末2台を用いて操作を学ぶ

個人的にICTにはもともと興味はあったのですが、GIGAスクール構想が導入される以前はChromebookもGoogleアプリも活用経験がないところから始まったため、事前準備は必要でした。まずGoogleクラスルームの操作については、教員用と生徒用端末2台を用いて、生徒からどのように見えるのかを実際に試して操作を学びました。また、県の研修センターが希望者を対象として土曜日に「いつもよりちょっと楽しいICT講座」を開設しており、そこに参加して情報収集をしています。若手教員から新しいアプリについて情報を得ることもあります。家庭科の指導教諭として毎年、研修会において授業で利用するアプリを紹介していることから、新しいアプリについては常に情報収集をしていきたいと考えています。

校内の広報情報部員は5人です。研修企画のほか、生徒のアカウント発行・管理や端末サポート、プリンタの設定など校内情報環境のすべてを担当していることから、Googleクラスルームの利用で授業準備が効率化する一方で、部署として端末管理に関する仕事は増えています。端末管理に関する仕事の効率化や分業化は今後、解決すべき課題であると感じています。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2025年1月)のものです。

Pagetop